- •1) Определение биологии как науки. Предмет и методы биологии. Значение достижений фундаментальной биологии (геномики, протеиномики, метаболиомики) для медицины на современном этапе.

- •Определение жизни. Фундаментальные свойства живого. Эволюционно-обусловленные уровни организации живого. Современные теории и главные этапы возникновения и развития жизни на Земле.

- •Клетка как открытая система. Поток информации, энергии и вещества в клетке. Роль внутриклеточных структур в энергетическом и пластическом обмене.

- •Клеточный цикл, его периодизация. Митотический цикл, его механизмы. Регуляция митоза. Апоптоз и некроз, их значения в медицине. Проблема клеточной пролиферации в медицине.

- •Химическая организация генетического материала. Структура днк и рнк. Виды рнк. Уровни компактизации генетического материала и их роль в выполнении функций хромосом в клеточном цикле.

- •7) Реакции матричного синтеза. Принципы и этапы репликации днк. Репликон. Последствия нарушения нормального хода репликации днк.

- •Инициация репликации;

- •Элонгация;

- •Терминация.

- •8) Особенности организации генома эукариот. Классификации нуклеотидных последовательностей: уникальные, среднеповторяющиеся, высокоповторяющиеся. Регуляция экспрессии генов у эукариот.

- •10) Множественные аллели как результат изменения нуклеотидной последовательности гена. Полиморфизм гена как вариант нормы и патологии. Примеры.

- •11) Ген, его свойства. Примеры.

- •12) Фенотип как результат реализации генотипа в конкретных условиях среды. Среда первого, второго (а и б) и третьего порядка. Экспрессивность и пенетрантность гена.

- •16) Репарация генетического материала. Фотореактивация. Темновая репарация. Этапы. Мутации, связанные с нарушением репарации. Примеры.

- •17) Изменчивость, ее формы. Модификационная изменчивость; адаптивный характер модификаций. Норма реакции генетически детерминированных признаков. Морфозы и фенокопии. Примеры.

- •19) Мутационная изменчивость. Классификация мутаций (общие принципы). Соматические и генеративные мутации. Понятие о моногенных болезнях.

- •20) Генные мутации, их классификация: делеции, дупликации, инверсии, транслокации. Причины и механизмы возникновения. Значение в развитии патологических состояний человека.

- •21) Хромосомные мутации, их классификация: делеции, дупликации, транслокации, инверсии. Причины и механизмы возникновения. Значение в развитии патологических состояний человека.

- •22) Геномные мутации: классификация, причины, механизмы; роль в возникновении хромосомных синдромов. Антимутационные механизмы.

- •Классификация:

- •27) Понятие наследственных болезней: моногенные, хромосомные и мультифакториальные болезни человека, механизмы их возникновения и проявления. Примеры.

- •28) Понятие о болезнях с нетрадиционным наследованием (митохондриальные, болезни импритинга, болезни экспансии тринуклеотидных повторов). Примеры. Общие походы к лечению наследственных болезней.

- •29) Медико-генетическое консультирование, его медицинское значение. Виды и этапы консультирования. Методы пренатальной диагностики(инвазивные/неинвазивные) и их возможности.

- •30) Формы и способы размножения организмов. Биологический аспект репродукции человека. Экстракорпоральное оплодотворение; морально-этические аспекты.

- •31) Онтогенез как процесс реализации наследственной информации в определенных условиях среды. Периодизация онтогенеза. Типы онтогенеза как варианты приспособления к условиям существования. Примеры.

- •32) Прогенез и его роль в онтогенезе. Оплодотворение – начальный этап развития нового организма. Фазы оплодотворения. Биологическая сущность.

- •33) Характеристика и значение основных этапов эмбрионального развития. Зависимость типов дробления зиготы от строения яйцеклетки. Способы гаструляции. Первичный (нейрула) и вторичный органогенезы.

- •34) Понятие провизорных органов хордовых. Особенности развития этих органов в группе Anamnia и Amniota. Типы плацент. Нарушение процессов развития и редукция зародышевых оболочек у человека.

- •37) Клеточная дифференцировка; генетические и негенетические механизмы, стадии. Опыты д.Гердона по доказательству равных генетических потенций ядер соматических клеток.

- •40) Нервная регуляция онтогенеза. Взаимодействие нервных центров с иннервируемыми органами. Механизмы и уровни гуморальной регуляции. Последствия нарушения нервной и гуморальной регуляции. Примеры.

- •41) Межклеточные взаимодействия на разных этапах онтогенеза. Эмбриональная индукция и ее виды. Опыты г.Шпемана в изучении явления эмбриональной индукции.

- •44) Врожденные аномалии и пороки развития. Определение, классификация, механизмы возникновения: гаметопатии, бластопатии, эмбриопатии, фетопатии, механизмы и причины их возникновения. Примеры.

- •46) Регенерация как процесс поддержания целостности биологических систем. Физиологическая регенерация, ее значение. Фазы, механизмы регуляции. Значение регенерации для биологии и медицины.

- •47) Репаративная регенерация; способы, механизмы (молекулярно-генетические, клеточные и системные). Регуляция регенерации. Особенности восстановительных процессов у человека.

- •48) Генофонд популяции; генетическая гетерогенность; генетическое единство, динамическое равновесие. Частоты аллелей и генотипов. Закон Харди-Вайнберга.

- •51) Специфика действия естественного отбора и изоляции в генетических популяциях. Демы. Изоляты. Дрейф генов. Особенности генофондов изолятов.

- •54) Общие закономерности эволюции органов и систем. Основные принципы эволюционного преобразования органов и функций: дифференциация и интеграция; модусы преобразования органов и функций. Примеры.

- •Основные модусы (способы) морфофункциональных преобразований органов

- •56) Филогенез покровов тела и опорно-двигательной системы хордовых животных. Онтофилогенетические пороки. Примеры.

- •Сравнительная характеристика покровов тела хордовых

- •Сравнительная характеристика опорно-двигательной системы позвоночных животных

- •57) Филогенез пищеварительной и дыхательной систем хордовых животных. Онтофилогенетические пороки. Примеры.

- •Сравнительная характеристика пищеварительной системы животных

- •Сравнительная характеристика дыхательной системы хордовых животных

- •58) Филогенез кровеносной системы хордовых животных. Онтофилогенетические пороки сердца и кровеносных сосудов. Примеры.

- •Cравнительная характеристика кровеносной системы хордовых животных

- •59) Филогенез мочеполовой системы позвоночных. Эволюция нефрона и мочеполовых протоков. Онтофилогенетические пороки. Примеры.

- •Сравнительная характеристика выделительной системы хордовых

- •60) Филогенез эндокринной и нервной систем хордовых животных. Онтофилогенетические пороки. Примеры.

- •Развитие мозговых пузырей на головном конце нервной трубки

- •Сравнительная характеристика нервной системы хордовых

- •61) Онтофилогенетические врожденные пороки систем органов человека. Классификация; их место и значение в развитии патологии у человека. Примеры.

- •63) Внутривидовая дифференцировка человечества. Расы как выражение генетического полиморфизма человечества. Адаптивные экологические типы человека; их происхождение и связь с расами.

- •64) Предмет, структура и методы экологии. Эндоэкология, аутэкология. Аутэкологические понятия и законы: реакция организма, адаптация.

- •67) Предмет и содержание экологии человека, ее связь с науками о здоровье человека, основные этапы развития. Антропоэкосистема, ее структура и основные характеристики.

- •71) Антропогенная нагрузка на окружающую среду. Медико-демографические признаки экологического бедствия и экологической катастрофы. Роль факторов окружающей среды в возникновении заболеваний.

- •73) Влияние факторов гидросферы на здоровье человека. Факторы воды, вызывающие заболевания человека. Основные источники антропогенного загрязнения водоемов.

- •75) Биологические ритмы в природе, их характеристика и роль в формировании адаптационных реакций человека. Хронобиологические основы здоровья человека. Основы хронодиагностики и хрономедицины.

- •81) Паразитарные природно-очаговые трансмиссивные и нетрансмиссивные болезни, их критерии. Учение е.Н. Павловского о природной очаговости заболеваний. Структура природного очага.

- •82) Предмет и задачи медицинской паразитологии. Пути и способы инвазии паразитарными болезнями: алиментарный, геооральный, инокулятивный, контаминативный, контактный, аспирационный, гемический.

- •83) Экологические принципы борьбы с паразитарными заболеваниями. Учение к.И. Скрябина о девастации. Эволюция паразитов и паразитизма под действием антропогенного фактора.

- •85) Систематика, морфология и биология возбудителей лейшманиозов, трипаносомозов, трихомоноза. Обоснование лабораторной диагностики и профилактики.

- •86) Малярийные плазмодии. Систематическое положение, морфология, циклы развития, видовые отличия. Борьба с малярией, задачи противомалярийной службы на современном этапе.

- •87) Токсоплазма, балантидий. Систематическое положение, морфология, циклы развития, пути инвазии, обоснование методов лабораторной диагностики.

- •88) Тип Плоские черви. Классификация. Характерные черты организации. Сосальщики. Характеристика сосальщиков, цикл развития которых связан с водой.

- •91) Общая характеристика ленточных червей. Цестоды, жизненный цикл которых связан с водной средой.

- •93) Карликовый цепень; лентец широкий. Систематическое положение, морфология, циклы развития, пути инвазии, обоснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •94) Эхинококк и альвеококк. Систематическое положение, морфология, цикл развития, пути инвазии, ларвальные гельминтозы. Боснование методов лабораторной диагностики, профилактика.

- •99) Особенности современных методов диагностики гельминтов. Методы овогельминтоскопии.

- •I. Метод нативного мазка

- •II. Метод толстого мазка (метод Като и Миура)

- •IV. Метод Фюллеборна — всплывания (флотации).

- •V. Метод Калантарян (видоизменённый метод флотации - всплывания)

- •VI. Метод Красильникова

- •VII. Метод закручивания (метод Шульмана).

- •100) Тип Членистоногие. Классификация. Характерные черты организации.

- •101) Класс Паукообразные. Классификация. Характерные черты организации. Клещи, возбудители болезней человека, резервуарные хозяева и переносчики болезней человека.

- •102) Класс Насекомые. Классификация. Характерные черты организации. Синантропные мухи; муха це-це, вольфартова муха, систематическое положение, морфология, эпидемиологическое значение, методы борьбы.

- •103) Вши, блохи. Систематическое положение, морфология, развитие, эпидемиологическое значение, меры борьбы.

- •104) Комары, москиты. Систематическое положение, строение, цикл развития, медицинское значение, меры борьбы.

Химическая организация генетического материала. Структура днк и рнк. Виды рнк. Уровни компактизации генетического материала и их роль в выполнении функций хромосом в клеточном цикле.

Молекула нуклеиновой кислоты представляет собой полимер (полинуклеотид), состоящий из последовательно соединенных друг с другом мономеров (нуклеотидов). В свою очередь, каждый нуклеотид представляет собой соединение, в котором присутствуют три различные молекулы: остаток фосфорной кислоты (фосфат), углевод (пентоза) и азотистое основание (пуриновое либо пиримидиновое). Следует отметить, что нуклеотиды молекул ДНК (дезоксирибонуклеотиды) содержат углевод дезоксирибозу и одно из четырех азотистых оснований — аденин (сокращенно обозначается символом (А), гуанин (Г), тимин (Т) и цитозин (Ц), первые два из которых являются производными пурина, а два последних — производными пиримидина. В состав нуклеотидов РНК (рибонуклеотидов) входит другая пентоза (рибоза) и также одно из четырех азотистых оснований — аденин, гуанин, урацил (У) и цитозин (вместо тимина здесь включается пиримидиновое основание урацил).

Виды РНК:

1) информационная РНК, которая кодирует наследственную информацию с ДНК и переносит ее к месту сборки белка;

2) транспортная РНК, которая присоединяет аминокислоты и переносит их к месту сборки белка;

3) рибосомальная РНК, которая входит в состав рибосом.

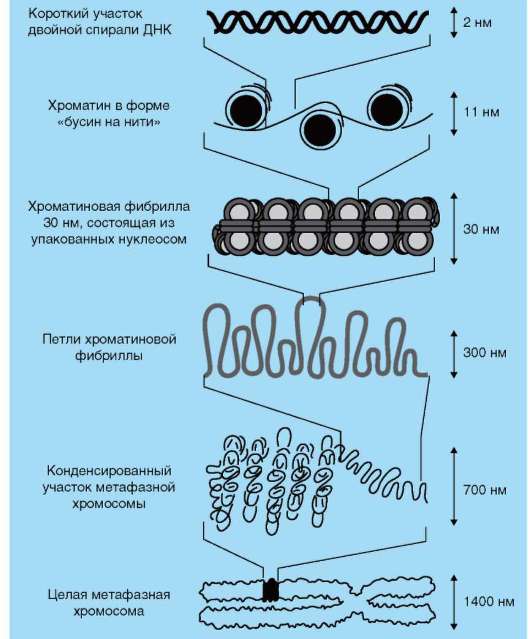

Уровни компактизации генетического материала:

Существуют две наиболее известные модели, объясняющие механизм упаковки хроматина. Согласно одной из них, наиболее известной в зарубежной литературе, нить ДНК претерпевает пять уровней компактизацни от 2 нм (ее собственный диаметр) до 1400 нм (высококонденсированная метафазная хромосома).

Низшим уровнем иерархической организации хромосом считается нуклеосомный. Нуклеосома состоит из кора (сердцевины, стержня) и намотанной на него ДНК(146 п.н„ 1,8 витка). Кор представляет собой гистоновый октамер Н2А, Н2В, НЗ, Н4 (по две молекулы каждого). Хроматин на этой стадии имеет вид «бусин» (глобул диаметром 11 нм), нанизанных на «нить» (молекулярную ДНК). Такая структура обеспечивает компактизацию примерно в 6—7 раз.

Вторая ступень компактизации - формирование хроматиновой фибриллы диаметром 30 нм. В этом процессе участвует гистон HI, который связывается с ДНК между нуклеосомными корами и сворачивает нуклеосомную фибриллу в спираль, наполобие соленоида, с шагом в 6-8 нуклеосом. Уровень компактизации на этом этапе достигает примерно 40.

Третий этап — петельно-доменный — наиболее сложный. Соленоидная фибрилла складывается, образуя петли различной длины. Общий уровень компактизации возрастает до 1000, но, очевидно, может различаться в различных районах хромосомы. Диаметр такой структуры в среднем составляет 300 нм., по-видимому, она наиболее типична для интерфазной хромосомы.

На четвертом этапе компактизации 300 нм-фибриллы дополнительно сворачиваются, образуя хроматиды диаметром примерно 600-700 нм.

Пятая ступень компактизации (в 7000 раз) характерна для метафазной хромосомы; ее диаметр равен 1400 нм.

Известна и другая схема компактизации хроматина, предложенная Ю.С. Ченцовым. Она основана на данных световой и электронной микроскопии. Согласно этой модели первым уровнем также является нуклеосомный. На втором этапе 8-Ю нуклеосом образуют глобулу, называемую нуклеомером. Ряд сближенных нуклсомеров формируют 20-30-нанометровую фибриллу. Третий уровень - хромомерный. Петли фибрилл ДНП, скрепленные негистоновыми белками, образуют розетковидные структуры. На четвертом - хромонемном уровне происходит их сближение с образованием структур, состоящих из петлевых доменов. Предполагается, что на следующем, пятом, уровне компактизации, характерном для хроматид, происходит спиральная укладка хромонемных нитей.

Функции нуклеиновых кислот в процессе реализации наследственной информации. Кодирование наследственной информации в клетке. Генетический код и его свойства. Этапы реализации генетической информации: транскрипция и посттранскрипционные процессы, трансляция и посттрансляционные процессы.

Первично все многообразие жизни обусловливается разнообразием белковых молекул, выполняющих в клетках различные биологические функции. Структура белков определяется набором и порядком расположения аминокислот в их пептидных цепях. Именно эта последовательность аминокислот в пептидных цепях зашифрована в молекулах ДНК с помощью биологического (генетического) кода. Для шифровки 20 различных аминокислот достаточное количество сочетаний нуклеотидов может обеспечить лишь триплетный код, в котором каждая аминокислота шифруется тремя стоящими рядом нуклеотидами. Генетический код — это система записи информации о последовательности расположения аминокислот в белках с помощью последовательного расположения нуклеотидов в и-РНК.

Свойства ген. кода:

1) Код триплетен. Это означает, что каждая из 20 аминокислот зашифрована последовательностью 3 нуклеотидов, называется триплетом или кодоном.

2) Код вырожден. Это означает, что каждая аминокислота шифруется более чем одним кодоном (исключение метиотин и триптофан)

3) Код однозначен — каждый кодон шифрует только 1 аминоксилоту

4) Между генами имеются «знаки препинания» (УАА,УАГ,УГА) каждый из которых означает прекращение синтеза и стоит в конце каждого гена.

5) Внутри гена нет знаков препинания.

6) Код универсален. Генетический код един для всех живых на земле существ.

Транскрипция — это процесс считывания информации РНК, осуществляемой и-РНК полимеразой. ДНК — носитель всей генетической информации в клетке, непосредственного участия в синтезе белков не принимает. К рибосомам — местам сборки белков — высылается из ядра несущий информационный посредник, способный пройти поры ядерной мембраны. Им является и-РНК. По принципу комплементарности она считывает с ДНК при участии фермента называемого РНК — полимеразой. В процессе транскрипции можно выделить 4 стадии:

1) Связывание РНК-полимеразы с промотором,

2) Инициация — начало синтеза. Оно заключается в образовании первой фосфодиэфирной связи между АТФ и ГТФ и два нуклеотидом синтезирующей молекулы и-РНК,

3) Элонгация — рост цепи РНК, т.е. последовательное присоединение нуклеотидов друг к другу в том порядке, в котором стоят комплементарные нуклеотиды в транскрибируемой нити ДНК,

4) Терминация — завершения синтеза и-РНК. Промотр — площадка для РНК-полимеразы. Оперон — часть одного гена ДНК.

Транскри́пция (от лат. transcriptio — переписывание) — процесс синтеза РНК с использованием ДНК в качестве матрицы, происходящий во всех живых клетках. Другими словами, это перенос генетической информации с ДНК на РНК.

Транскрипция катализируется ферментом ДНК-зависимой РНК-полимеразой. Процесс синтеза РНК протекает в направлении от 5'- к 3'- концу, то есть по матричной цепи ДНК РНК-полимераза движется в направлении 3'->5'

Транскрипция состоит из стадий инициации, элонгации и терминации.

Процессинг РНК (посттранскрипционные модификации РНК) — совокупность процессов в клетках эукариот, которые приводят к превращению первичного транскрипта РНК в зрелую РНК.

Наиболее известен процессинг матричных РНК, которые во время своего синтеза подвергаются модификациям: кэпированию, сплайсингу и полиаденилированию. Также модифицируются (другими механизмами) рибосомные РНК, транспортные РНК и малые ядерные РНК.

Трансляцией (от лат. translatio — перевод) называют осуществляемый рибосомой синтез белка из аминокислот на матрице информационной (или матричной) РНК (иРНК или мРНК).

Процесс трансляции разделяют на

1) инициацию — узнавание рибосомой стартового кодона и начало синтеза.

2) элонгацию — собственно синтез белка.

3)терминацию — узнавание терминирующего кодона (стоп-кодона) и отделение продукта.