Учебник Инфекционные болезни

.pdf

Евгения Петровна Шувалова, Тамара Владимировна Беляева, Евгений Иванович Змушко, Евгений Степанович |

281 |

Белозеров: «Инфекционные болезни» |

|

случаи передачи Ку-лихорадки среди контактных лиц (грудные дети, получавшие молоко больной матери, акушеры, патологоанатомы).

Заболеваемость наблюдается круглогодично, имеет спорадический характер, изредка возникают групповые вспышки. Во время вспышки в декабре 2009 г. в Нидерландах лихорадка Ку была ошибочно названа «козьим гриппом» из-за сходных симптомов. Повторные заболевания описываются редко.

Патогенез и патологоанатомическая картина . При лихорадке Ку входные ворота зависят от способа заражения и этим определяется клиническая картина болезни, наиболее тяжелые формы возникают при аэрогенном заражении.

Риккетсии Бернета из места проникновения лимфогенно и гематогенно распространяются по организму (первичная риккетсиемия), внедряются в эндотелиальные клетки, где происходит их размножение в макрофагах и гистиоцитах. Этим лихорадка Ку отличается от других риккетсиозов, при которых размножение патогенов происходит в эндотелии сосудов. Далее следует выход большого количества возбудителей в кровь (повторная риккетсиемия), развивается токсинемия с формированием вторичных очагов инфекции во внутренних органах. В зависимости от состояния иммунной системы в большинстве случаев идет формирование напряженного иммунитета с элиминацией возбудителя и выздоровлением, в других – ненапряженного, с повторной риккетсиемией и развитием затяжных и хронических форм процесса. В последних случаях развиваются полиорганные поражения: гепатит, эндокардит, артриты, тромбофлебиты и др.

При патоморфологическом исследовании выявляются очаги пролиферации ретикулоэндотелия, периваскулиты и умеренно выраженные дистрофические процессы в различных внутренних органах. В легких нередко обнаруживается интерстициальная пневмония, в селезенке – гиперплазия пульпы, в печени – очаги мононуклеарной инфильтрации и дистрофии гепатоцитов, в почках – набухание канальцевого эпителия, возможно продуктивное воспаление вещества головного мозга и мозговых оболочек. Периваскулярные инфильтраты обнаруживаются при хроническом течении инфекционного процесса. В биоптатах печени C. burnetii удавалось обнаруживать через несколько лет после перенесенной болезни.

Клиническая картина . Для клинической картины проявления лихорадки Ку характерна значительная вариабельность как в отношении тяжести течения и длительности болезни, так и в отношении ведущих синдромов. По степени тяжести различают легкие, средней тяжести и тяжелые формы болезни.

Инкубационный период продолжается 3 – 32 дня, в среднем 19 – 20 дней. В опытах на добровольцах он составил 10 – 17 дней.

Начало заболевания обычно острое (гриппоподобное): внезапно, с ознобом повышается температура до 39 – 40 °C и развивается общетоксический синдром. Больного беспокоит слабость, разбитость, повышенная потливость, сильная головная боль, периорбитальные боли, артралгии и миалгии. Иногда отмечается сухой болезненный кашель. При тяжелом течении болезни наблюдаются бессонница, головокружение, возбуждение больных, делириозный синдром, явления менингизма. Лихорадка в среднем длится 7 – 9 дней с колебаниями от 3 до 21 дня, редко более. Снижается температура литически или по типу ускоренного лизиса. После снижения температура тела иногда держится на субфебрильных цифрах, через 7 – 8 дней может вновь повышаться, принимая волнообразный характер.

При обследовании у больных выявляются гиперемия лица, инъекция склер, гиперемия зева, иногда на мягком небе – энантема. Сыпь наблюдается редко (1 – 4 % случаев), появляется она на 3 – 16-й день болезни, не имеет постоянной локализации, носит чаще розеолезный характер.

Изменения сердечно-сосудистой системы проявляются в виде брадикардии, умеренной артериальной гипотензии, приглушения сердечных тонов, иногда выслушивается систолический шум на верхушке сердца.

Признаки поражения системы органов дыхания (это симптоматика бронхита, трахеита, пневмонии) развиваются чаще при аспирационном пути заражения. Так как в разных регионах может преобладать тот или иной путь инфицирования, пневмония может встречаться в одних случаях в 3 – 5 %, в других – в 60 – 70 % случаев.

Евгения Петровна Шувалова, Тамара Владимировна Беляева, Евгений Иванович Змушко, Евгений Степанович |

282 |

Белозеров: «Инфекционные болезни» |

|

При наличии пневмонии больные жалуются на боли в грудной клетке при кашле и дыхании, чувство стеснения за грудиной, у них отмечается кашель, сухой или со скудной мокротой, с небольшой примесью крови. Физическое обследование выявляет скудные данные в виде сухих, реже единичных влажных мелкопузырчатых хрипов. Обычно пневмония при лихорадке Ку распознается лишь рентгенологически: определяются отдельные мелкие фокусы затемнения, реже множественные очаги инфильтрации. Нередко выявляются уплотнение и расширение корней легких, свидетельствующие о вовлечении в патологический процесс лимфатического аппарата. Очень редко определяется плевропневмония.

За счет спазма кишечной мускулатуры вследствие поражения вегетативного отдела нервной системы некоторые больные жалуются на непостоянные боли в животе без четкой локализации. Боли иногда носят острый характер и могут симулировать острый аппендицит.

При лихорадке Ку у больных нередко выявляется увеличение печени (в половине случаев) и селезенки, наблюдается задержка стула.

При тяжелом течении болезни за счет поражения нервной системы помимо таких проявлений, как головные и мышечные боли, боли при движении глазных яблок, нарушение сна, возможно развитие менингизма и изредка серозного менингита, иногда наблюдается энцефалит.

Гемограмма больных лихорадкой Ку характеризуется лейкопенией, нейтрои эозинопенией, относительными лимфоцитозом и моноцитозом, умеренным увеличением СОЭ. Диурез уменьшен, в моче существенных изменений нет.

Острая форма болезни, как правило, протекает в течение 2 – 3 нед. с волнообразной ремиттирующей температурной реакцией, умеренно выраженными признаками интоксикации и органными расстройствами. Тяжелое течение и осложнения наблюдаются редко. У отдельных больных в течение 1 – 3 нед. периода реконвалесценции могут возникать рецидивы, сходные с легкой формой заболевания. Подострая форма характеризуется волнообразным, часто субфебрильным повышением температуры тела в течение 1 – 3 мес.; протекает в легкой или средней тяжести формах. Хроническая форма отличается торпидным течением на протяжении от нескольких месяцев до года и более, с частыми рецидивами и поражениями легких, миокарда и других органов.

Выздоровление медленное (2 – 4 нед.), длительно сохраняется апатия, субфебрильная температура, снижение трудоспособности. Рецидивы возникают у 4 – 20 % больных.

Осложнения. Могут наблюдаться поражения сердечно-сосудистой системы, проявляющиеся в виде коллапса, миокардита, эндокардита, нередко с преимущественным поражением аортального клапана, перикардита, тромбофлебита глубоких вен конечностей; органов дыхания – плевриты, инфаркты легких, развитие абсцессов при суперинфицировании. Могут также наблюдаться панкреатиты, орхиты, эпидидимиты. У некоторых больных отмечаются невриты, невралгия. Возможны рецидивы болезни.

Прогноз. Благоприятный, летальные исходы редки.

Диагностика. Диагноз основывается на комплексе клинико-эпидемиологических, эпизоотологических, лабораторных и инструментальных данных. Но так как клиническое распознавание заболевания затруднено ввиду выраженного полиморфизма проявлений болезни, существенное значение в выявлении больных лихорадкой Ку имеют результаты лабораторных методов исследования, в частности серологического. Наиболее часто применяется РСК с антигеном из C. burnetii (диагностический титр 1: 8 – 1: 16 выявляется с 10 – 12-го дня болезни с антигеном II фазы), достигает максимального значения на 3 – 4-й неделе болезни; комплементсвязывающие антитела к антигенам I фазы выявляются в период поздней реконвалесценции и сохраняются в течение ряда лет. Надежным методом диагностики является иммунофлюоресценция.

Дифференциальная диагностика проводится с гриппом, сыпным и брюшным тифами, бруцеллезом, орнитозом, лептоспирозом, туляремией, пневмониями различного генеза и другими лихорадочными заболеваниями.

Лечение. В качестве этиотропной терапии используют антибиотики (тетрациклиновые производные, левомицетин) в таких же дозах, как при лечении других риккетсиозов. Тяжелые формы болезни требуют парентерального введения антибиотиков, назначения

Евгения Петровна Шувалова, Тамара Владимировна Беляева, Евгений Иванович Змушко, Евгений Степанович |

283 |

Белозеров: «Инфекционные болезни» |

|

глюкокортикостероидов, антигистаминных препаратов, проведения дезинтоксикационной и симптоматической терапии.

Профилактика включает прежде всего борьбу с Ку-риккетсиозом домашних животных. Для этих целей помещения для скота дезинфицируются 10 % раствором хлорной извести. Молоко от больных животных кипятят. В природных очагах рекомендуется проводить борьбу с клещами, применять отпугивающие средства. Для специфической профилактики лихорадки Ку проводят вакцинацию лиц, контактирующих с животными. Вакцина от лихорадки Ку представляет собой лиофилизированную взвесь живой культуры вакцинного штамма М-44 коксиелл Бернета, выращенных в желточных мешках развивающихся куриных эмбрионов.

Больные лихорадкой Ку не представляют большой опасности для окружающих людей.

ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ

1.Дайте клиническую характеристику лептоспирозу.

2.Опишите особенности клинических проявлений микоплазмоза.

3.Укажите наиболее частое сочетание симптомов при сыпном тифе: а) высокая температура тела до 4 нед., головная боль, гепатоспленомегалия; б) высокая температура до 14 сут, головная боль, гиперемия лица, обильная розеолезно-петехиальная сыпь; в) высокая волнообразная лихорадка, гепатоспленомегалия, боли в суставах; г) высокая температура тела до 3 – 4 нед., бледность кожных покровов, гепатоспленомегалия, розеолезная, иногда единичная сыпь, преимущественно на коже живота.

4.Что такое болезнь Брилля: а) первичный эпидемический сыпной тиф; б) повторный эпидемический сыпной тиф; в) рецидив эпидемического сыпного тифа?

5.Дайте характеристику хламидиозу и методам его лабораторной диагностики.

6.Опишите возможные варианты течения иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма) и методы его лабораторного подтверждения.

Раздел 2. ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ

Сегодня описаны около тысячи вирусов и вироидов (организованные частицы, содержащие генетический материал), порядка 2900 видов бактерий (около 1 % от общей их численности в природе), около 80 000 видов грибов (примерно 4 % от всех грибов, обитающих на Земле), 300 000 видов растений, 1,5 – 2 млн видов животных (преимущественно – насекомых) из царства Animalia, включая около 70 000 протозойных организмов.

Возбудители болезней, так же как и все живые организмы, имеющие клеточное строение, подразделяются на прокариоты, т. е. организмы, лишенные оформленного ядра (вирусы, бактерии, актиномицеты), и эукариоты, чьи клетки содержат оформленное ядро, отделенное от цитоплазмы оболочкой (простейшие, грибы).

Возбудителей инфекционных болезней человека условно можно классифицировать на 6 основных групп (в порядке усложнения их организации): прионы, вирусы, бактерии, грибы, простейшие и гельминты.

Наименее изученным является новый класс инфекционных агентов, названных прионами. Они представляют собой белковые частицы, не содержащие в своем составе определяемых количеств ДНК или РНК, но способные стимулировать накопление в нейронах человека особого прионного белка. Прионы являются этиологическими факторами некоторых медленных нейроинфекций человека и животных – новый вариант болезни Крейтцфельдта – Якоба («коровье бешенство»), куру и др.

Вирусы относятся к доклеточной форме живых существ, по размеру примерно в 1000 раз меньше бактерий – одноклеточных микроорганизмов, но в отличие от всех других форм жизни вирусы не питаются и не размножаются.

Вирусы отличает ряд особенностей: неклеточное строение, наличие лишь одного типа

Евгения Петровна Шувалова, Тамара Владимировна Беляева, Евгений Иванович Змушко, Евгений Степанович |

284 |

Белозеров: «Инфекционные болезни» |

|

нуклеиновой кислоты (только РНК или только ДНК), неспособность самостоятельно синтезировать белки и обеспечивать себя энергией. В результате этого для вирусов характерен абсолютный внутриклеточный паразитизм (в том числе с интеграцией вирусного генома в геном клетки хозяина) и отсутствие роста на искусственных питательных средах, в связи с чем для культивирования вирусов используют заражение живых клеток.

В большинстве случаев вирусы приобрели строгую специфичность и поражают только конкретный вид растений или животных, хотя есть вирусы, которые могут переходить от одного биологического вида к другому. В конце ХХ в. появилось оборудование, позволяющее на генетическом и молекулярном уровнях изучать природу и биологию вирусов. Во многом этому способствовала пандемия ВИЧ-инфекции.

Вирусы открыл русский ученый Д. И. Ивановский, который в 1892 г. сообщил в Академии наук об открытии возбудителя «табачной мозаики». Исследования проводились на Одесской бактериологической станции, руководителем которой был корифей отечественной микробиологии Н. Ф. Гамалея.

Долгое время даже наиболее сложные вирусы – бактериофаги – считались не живой материей, а чем-то вроде ферментов. Лишь к концу 20-х – началу 30-х гг. ХХ в. стало ясно, что вирусы являются живой материей, и примерно тогда же за ними закрепились наименования фильтрующихся вирусов, или ультравирусов. Позже приставки отпали, и укоренилось единое название – вирусы, под которым объединили вирусы растений, животных и бактериофаги – бактериальные вирусы. В конце 30-х – начале 40-х гг. ХХ в. было сформулировано положение о вирусах как организмах. Эта концепция достигла своего расцвета к началу 60-х гг. ХХ в., когда было введено понятие «вирион» как вирусного индивидуума. Сегодня общепризнано, что все вирусы существуют в двух качественно различных формах: внеклеточной (вирион) и внутриклеточной (вирус).

Вирус – переходный этап между жизнью и не жизнью: вне клетки вирусы ведут себя как обычное химическое вещество, например кристаллизуются, подобно поваренной соли. Такие проявления жизни, как способность к изменчивости и наследственности, вирусы проявляют, лишь попав в ДНК высших организмов.

Вирусы представляют собой независимые генетические системы. Им присуща генетическая непрерывность и способность мутировать, они содержат набор генов, в результате согласованного действия которых образуются новые частицы того же вируса.

Вирусы имеют свою эволюционную историю, в определенной степени независимую от эволюции организмов, в которых они репродуцируются. В то же время вирусы активно участвуют в эволюции животных и человека. Их генетический материал в химическом отношении сходен с генетическим материалом всех клеток. Участие вирусов в эволюции высших организмов осуществляется благодаря широкому распространению и интеграции вирусного генома в геном хозяина, что способствует захвату и внедрению части генетической информации одного организма в генетический аппарат другого. Сейчас накопилось значительное число работ, подтверждающих, что вирусы, как один из факторов эволюции, участвуют в мутации и рекомбинации генетического аппарата клеток человека. Известна способность многих вирусов встраиваться в человеческий геном и сохраняться в нем на протяжении многих лет без каких-либо видимых последствий для организма. Обнаружено около 500 ретровирусов, интегрированных в геном человека. Точные последствия такой интеграции большинства известных ретровирусов для человечества неизвестны, но нельзя исключить, что эти вирусы способствовали отделению человека как самостоятельного вида Ноmо sapiens от линии развития остальных гоминид.

Следовательно, эволюция высших организмов идет через мутации, опосредованные вирусами.

Вместе с тем в повседневной жизни вместе с позитивным эффектом вирусы несут потенциальную опасность, достаточно сказать о вирусах гепатита В и С, клещевого энцефалита, геморрагических лихорадок, ВИЧ в настоящем и вирус натуральной оспы в прошлом. Сегодня вирусные инфекции – это одна из многочисленных групп инфекционных болезней, разнообразных по клиническому течению и морфологии. Вирусы обладают высокой контагиозностью и способны вызывать эпидемии и пандемии. Тенденции современной

Евгения Петровна Шувалова, Тамара Владимировна Беляева, Евгений Иванович Змушко, Евгений Степанович |

285 |

Белозеров: «Инфекционные болезни» |

|

инфекционной патологии – снижение удельного веса бактериальных инфекций и рост вирусных. Среди последних и в целом в структуре инфекционных болезней человека ведущая роль принадлежит вирусным инфекциям дыхательных путей.

Названия возбудителей бактериальных, протозойных инфекций, микозов и гельминтозов состоят из двух слов (биноминальная номенклатура) – названий рода и вида (например, Streptococcus pneumoniae ). В названиях вирусов биноминальная номенклатура не применяется (приняты латинские названия лишь крупных таксонов – семейств, родов).

Вирусология за последние два десятилетия превратилась из описательной науки в область знания, которая в построении, описании явлений и строгости близка к точным наукам. Связано это в первую очередь с тем, что расшифрованы структуры геномов практически всех наиболее важных вирусов человека, животных и растений, выяснены механизмы действия многих вирусных ферментов, все более проясняются молекулярные механизмы репликации ряда вирусов, а также многие аспекты вирусного патогенеза.

Каждый отдельно взятый вирус (вирион) состоит из сердцевинной части, представленной комплексом нуклеиновой кислоты (РНК или ДНК), и белков – нуклеопротеида и оболочки, образованной белковыми субъединицами – капсидами. У ряда так называемых «одетых» вирусов имеется дополнительная мембраноподобная оболочка, включающая липиды и поверхностные гликопротеины, играющие важную роль в реализации инфекционных свойств вируса, определяющие его антигенность и иммуногенность. Жизненный цикл подавляющего большинства вирусов представляет собой ряд последовательных этапов взаимодействия его с чувствительной клеткой, в результате которых генетический материал вируса проникает в клетку. При этом все основные процессы жизнедеятельности клетки, в первую очередь – синтез нуклеиновых кислот и белков, оказываются под контролем вирусного генома. В результате за счет ресурсов клетки создаются основные компоненты вирионов, которые после самосборки покидают ее. Разработана универсальная система номенклатуры вирусов с выделением семейств.

Так как любой вирус содержит одну из двух нуклеиновых кислот, семейства вирусов подразделяются на две группы:

А. Семейства ДНК-содержащих вирусов:

–герпесвирусы, куда входят 8 типов: HSV-1, HSV-2, вирус varicella-zoster , СMV, вирус Эпштейна – Барр, вирус герпеса человека, типы 6 – 8;

–паповавирусы, включающие папилломавирусы, полиомавирусы;

–аденовирусы;

–парвовирусы: более 50 видов дефектных и недефектных вирусов;

–поксвирусы, в эту группу входят вирус контагиозного моллюска, возбудители оспы, осповакцины, паравакцины, контагиозной эритемы, оспы Тана, оспы обезьян;

–гепадновирусы, сюда входит вирус гепатита В.

Б. Семейства РНК-содержащих вирусов:

–ортомиксовирусы, группу составляют в том числе и вирусы гриппа, гепатита А;

–парамиксовирусы, куда входят вирусы паротита, парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, вирус кори;

–пикорнавирусы, а именно полиомавирусы, Коксаки, ECHO, риновирусы;

–рабдовирусы, представителями которых являются вирус бешенства, вирус везикулярного стоматита;

–тогавирусы, в группу входят: альфа-вирусы – вирусы восточного американского энцефаломиелита лошадей, западного американского энцефаломиелита лошадей, венесуэльского энцефаломиелита лошадей;

–флавивирусы: представлены вирусами клещевого энцефалита, японского энцефалита, желтой лихорадки, омской геморрагической лихорадки, лихорадки Западного Нила, энцефалита Сент-Луис, гепатита С, краснухи;

–буньявирусы: сюда входят вирусы лихорадки долины Рифт, лихорадки паппатачи, крымской геморрагической лихорадки, хантавирусы, ГЛПС;

–аренавирусы, в группу входят вирусы Ласса, Хунин, Мочупо, лимфоцитарного хориоменингита;

Евгения Петровна Шувалова, Тамара Владимировна Беляева, Евгений Иванович Змушко, Евгений Степанович |

286 |

Белозеров: «Инфекционные болезни» |

|

–филовирусы, представлены в том числе вирусами Марбург, Эбола;

–коронавирусы, представлены респираторными и кишечными коронавирусами;

–калицивирусы, входит вирус гепатита Е;

–реовирусы, в группу входят ортовирусы, орбивирусы, ротавирусы;

–ретровирусы, включающие подсемейства Oncovirinae, Spumavirinae, Lentivirinae , в

группу последних входят «медленные» ретровирусы, ВИЧ.

Наличие жизни в виде РНК-вирусов ставит перед наукой ряд трудно разрешимых вопросов. Ни у бактерий, ни у других организмов нет ничего достаточно похожего на репликацию генетического материала в форме РНК. Можно рассматривать РНК-содержащие вирусы как уникальную группу, представляющую особое направление эволюции. Предполагают, что эти вирусы произошли от ДНК-вирусов, информационная РНК которых приобрела способность прямой репликации, так что транскрипция ее с ДНК стала излишней. Еще одну загадку составляет существование вирусов с генами из нескольких фрагментов двухцепочечной РНК.

Среди таких вирусов обнаружены патогены для организмов, находящихся на различных уровнях эволюционного развития – от бактерий до позвоночных. Нет ответа на вопросы, произошли ли все эти вирусы от общего предка, или разные группы их возникали независимо друг от друга на разных путях эволюции вследствие каких-то преимуществ, связанных с подобным строением генома. И есть еще много вопросов в вирусологии, требующих решений, в том числе эволюционного уровня.

Несмотря на классификационное деление вирусов на ДНК– и РНК-содержащие, ни одна из попыток построить простую систему классификации патогенных вирусов с учетом клинических проявлений обусловленных ими заболеваний пока не увенчалась успехом. Дело в том, что нет такого клинического синдрома, который мог бы быть вызван вирусом только одного типа, и нет такой группы вирусов, которая поражала бы только одну определенную ткань. Так, легко протекающие заболевания верхних дыхательных путей могут быть вызваны пикорнавирусами (риновирусами), аденовирусами, миксовирусами (вирусом гриппа), парамиксовирусами (респираторно-синцитиальным вирусом). Печень могут поражать тогавирусы (вирус желтой лихорадки) и вирусы гепатитов. Заболевания нервной системы, приводящие к параличам и смерти, могут вызвать тогавирусы (куда входят десятки различных возбудителей энцефалита), рабдовирусы (вирус бешенства), пикорнавирусы (вирус полиомиелита) и ряд других. Обильные кожные высыпания характерны для заболеваний, вызываемых вирусом оспы, – тяжело протекающего заболевания, но обычны также и для легко протекающих заболеваний – кори, ветряной оспы, краснухи.

Вирусы имеют механизмы, обеспечивающие наследственную или приобретенную устойчивость к разнообразным неблагоприятным внешним факторам, в том числе к противовирусным лекарственным средствам. Структура каждого конкретного вируса хорошо приспособлена к условиям, существующим в его экологической нише. Так, к примеру, некоторые пикорнавирусы и аденовирусы размножаются преимущественно в желудочно-кишечном тракте, при этом на них не действуют кислая рН желудочного сока, пищеварительные протеолитические ферменты, детергенты желчи и другие агрессивные факторы. Хотя, чтобы вызвать инфекционный процесс в чувствительной клетке, эти вирусы должны освободить заключенную в белковой оболочке (капсид) нуклеиновую кислоту при температуре тела, нейтральном рН и других мягких физиологических условиях. Следовательно, вирусы в зависимости от обстоятельств либо исключительно стабильны, либо чрезвычайно лабильны. Это парадоксальное сочетание свойств обусловлено биологически целесообразным устройством белковой оболочки вирусов.

Среди существующих вирусов лидирующее место по числу вызываемых ими заболеваний

илетальных исходов занимают возбудители острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Более 200 вирусов могут быть причиной возникновения ОРВИ, что чрезвычайно затрудняет проведение диагностики. Да и сам термин ОРВИ вряд ли соответствует требованиям, предъявляемым к этиологическому диагнозу инфекционного заболевания, что зачастую ведет к неоправданному или неуместному его употреблению в клинической практике, тем более что, помимо вирусов, несколько десятков видов бактерий, хламидий, микоплазм

Евгения Петровна Шувалова, Тамара Владимировна Беляева, Евгений Иванович Змушко, Евгений Степанович |

287 |

Белозеров: «Инфекционные болезни» |

|

способны поражать дыхательные пути.

Среди инфекций респираторного тракта лидирующее место по заболеваемости занимает грипп и другие вирусные инфекции.

Глава 8. Вирусные инфекции дыхательных путей

8.1. Грипп

Грипп (син. инфлюэнца) – острая вирусная инфекция, характеризующаяся интоксикацией и поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) обусловливают до 90 % всей инфекционной патологии, на их долю приходится более 75 % всех заболевших детей в год, 20 – 50 тыс. смертей связаны с гриппом и его осложнениями.

Исторические сведения . Первые сведения об эпидемиях гриппа относятся к далекому прошлому. В России и в некоторых странах Европы это заболевание было известно под названием «инфлюэнца» (от лат. influere – вторгаться). В настоящее время общепринятым является название «грипп» (от франц. gripper – схватывать). С конца XIX в. человечество пережило четыре тяжелые пандемии гриппа: в 1889 – 1890, 1918 – 1920, 1957 – 1959 и 1968 – 1969 гг. Пандемия 1918 – 1920 гг. («испанка») унесла, по разным оценкам, 20 – 40 млн жизней.

В1957 – 1959 гг. («азиатский грипп») погибло около 1 млн человек.

Впромежутках между пандемиями в среднем каждые 2 – 3 года отмечались эпидемии гриппа с меньшими показателями заболеваемости и смертности населения. Этиология. Вирусная этиология гриппа установлена в 1933 г. У. Смитом, К. Эндрюсом и П. Лендлоу. Открытый ими вирус впоследствии получил название вируса гриппа типа А. В 1940 г. Т. Френсис и Т. Меджилл выделили вирус гриппа типа В, а в 1947 г. Р. Тейлор – вирус типа С.

Вирусы гриппа относятся к группе пневмотропных РНК-содержащих вирусов, принадлежат семейству Orthomyxoviridae . Их вирионы имеют округлую или овальную форму с диаметром частиц 80 – 100 нм. Сердцевина вириона (нуклеокапсид) состоит из спирального тяжа рибонуклеопротеида, покрытого сверху липогликопротеидной оболочкой. В состав наружного слоя оболочки вириона входят гликопротеиды, обладающие гемагглютинирующей и нейраминидазной активностью. Вирус содержит также фермент РНК-полимеразу. По химическому составу вирус гриппа содержит: РНК (1 %), белки (70 %), липиды (24 %) и углеводы (5 %).

Антигенная характеристика внутреннего нуклеопротеида (S-антиген) положена в основу разделения вирусов гриппа на типы А, В и С. Вирусы типа А в зависимости от антигенных свойств гликопротеидов наружной оболочки – гемагглютинина (НА) и нейраминидазы (NА) – подразделяются на подтипы. В последние годы доминирует заболеваемость, обусловленная вирусом А, подтип НЗN2.

Вотличие от вирусов типа В и С, характеризующихся более стабильной антигенной структурой, вирус типа А обладает значительной изменчивостью поверхностных антигенов. Она проявляется либо в виде антигенного «дрейфа» (частичное обновление антигенных детерминант) гемагглютинина (ГА) или нейраминидазы (НА) в пределах одного сероподтипа, что сопровождается появлением новых штаммов вируса, либо в виде антигенного «шифта» (полное замещение фрагмента генома, кодирующего только гемагглютинин или гемагглютинин и нейраминидазу), приводящего к возникновению нового подтипа вирусов гриппа А. В основе антигенного «дрейфа», как предполагается, лежит образование мутантов с последующей их селекцией под влиянием иммунологических факторов населения.

Происхождение пандемичных вирусов с шифтом поверхностных антигенов связывают не с мутационным процессом, а с генетической рекомбинацией.

Весь набор пандемических вирусов гриппа А и вирусов, вызвавших крупные эпидемии, подразделяют на 4 категории. К пандемическим вирусам 1-й категории отнесены два вируса, в которых имеет место шифт обоих поверхностных гликопротеидов. Один из них (родоначальник всех вирусов) ответствен за пандемию «испанки» 1918 – 1920 гг., другой пандемический вирус А/Сингапур/57 – родоначальник всех вирусов А2 и причина пандемии 1957 г.

Евгения Петровна Шувалова, Тамара Владимировна Беляева, Евгений Иванович Змушко, Евгений Степанович |

288 |

Белозеров: «Инфекционные болезни» |

|

Вторая категория вирусов характеризуется шифтом гемагглютинина при стабильной нейраминидазе. Вирусы этой группы вызывали пандемии и эпидемии 1933, 1947 и 1968 гг.

Втретью категорию входит вирус А/Англия/64, ответственный за события 1964 – 1965 гг.; он характеризуется полушифтом ГА и НА.

Четвертая категория включает вирус, вызвавший эпидемические события 1972 г., – А/Виктория/72, который характеризуется полушифтом НА в пределах одного ГА.

Вирусы гриппа мало устойчивы во внешней среде. Они лучше переносят низкие, отрицательные температуры и быстро погибают при нагревании и кипячении. Отмечается высокая чувствительность вирусов гриппа к ультрафиолетовым лучам и воздействию обычных дезинфицирующих средств.

Эпидемиология. Источником инфекции является больной человек. Максимальная заразительность наблюдается в первые дни болезни, когда при кашле и чихании с капельками слизи вирусы интенсивно выделяются во внешнюю среду. Большая часть больных теряет заразительность спустя 5 – 9 дней. Путь передачи инфекции – воздушно-капельный.

По оценкам, за последние 400 лет в мире зарегистрировано 18 пандемий гриппа. О месте и времени возникновения первых трех, наиболее ранних, сведения противоречивы, 5 пандемий возникли на границе России с Китаем, две в Северной Америке, последние (1889 – 1890 гг.,

1900 г., 1918 – 1920 гг., 1929 – 1930 гг., 1947, 1957, 1968, 1977 и 2009 – 2010 гг.) – в странах Юго-Восточной Азии.

До 70-х гг. ХХ в. каждые 10 – 30 лет имела место пандемия гриппа, обусловленная появлением новых шифтовых вариантов вируса гриппа А. До 1977 г. почти для всех эпидемий гриппа А была характерна непрерывность эпидемического процесса в глобальном масштабе, когда каждая локальная эпидемия в любой стране являлась фрагментом пандемического распространения измененного варианта вируса гриппа. Сформировались типичные пути пандемического распространения вирусов гриппа, связанные с международными транспортными коммуникациями: появившись в районе Юго-Восточной Азии и Океании, новые варианты вирусов гриппа А заносились сначала в Северную Америку, Европу или Азию, распространяясь на другие регионы, в последнюю очередь поражая, как правило, Южную Америку и Африку.

Встранах Северного полушария с умеренным климатом эпидемии гриппа возникают в ноябре – марте, южного – в апреле – октябре. Эпидемии гриппа типа А имеют взрывной характер: в течение 1 – 1,5 мес. переболевает 20 – 50 % населения. Эпидемии гриппа, вызванные вирусом типа В, длятся обычно 2,5 – 3 мес., охватывая не более 25 % населения. Вирус гриппа С вызывает лишь спорадические заболевания.

Особенности современного эпидемического процесса при гриппе связаны прежде всего с тем, что в последние 30 лет имели место лишь «дрейфовые» изменения гемагглютинина вируса гриппа А, а последние «шифтовые» изменения обусловлены приходом в 1968 г. вируса гриппа А/Гонконг/68 с гемагглютинином Н3. Такой длительный период дрейфа гемагглютинина Н3 не мог не отразиться на эпидемической ситуации, обусловленной циркуляцией этого сероподтипа.

Возврат в 1977 г. на эпидемиологическую арену вирусов гриппа А (Н1N1) привел к уникальной ситуации, когда одновременно циркулировали два подтипа вируса гриппа А – H1N1 и H3N2 и вирусы гриппа В.

Вконце минувшего века имело место преодоление межвидового барьера и локальные вспышки у людей гриппа зоонозного происхождения – H5N1, H7N7, H9N2. Пандемию гриппа A/H1N1 в 2009 – 2010 гг. («мексиканский свиной грипп», «североамериканский грипп») вызвал тройной реассортант вирусов гриппа – птиц, свиней и человека.

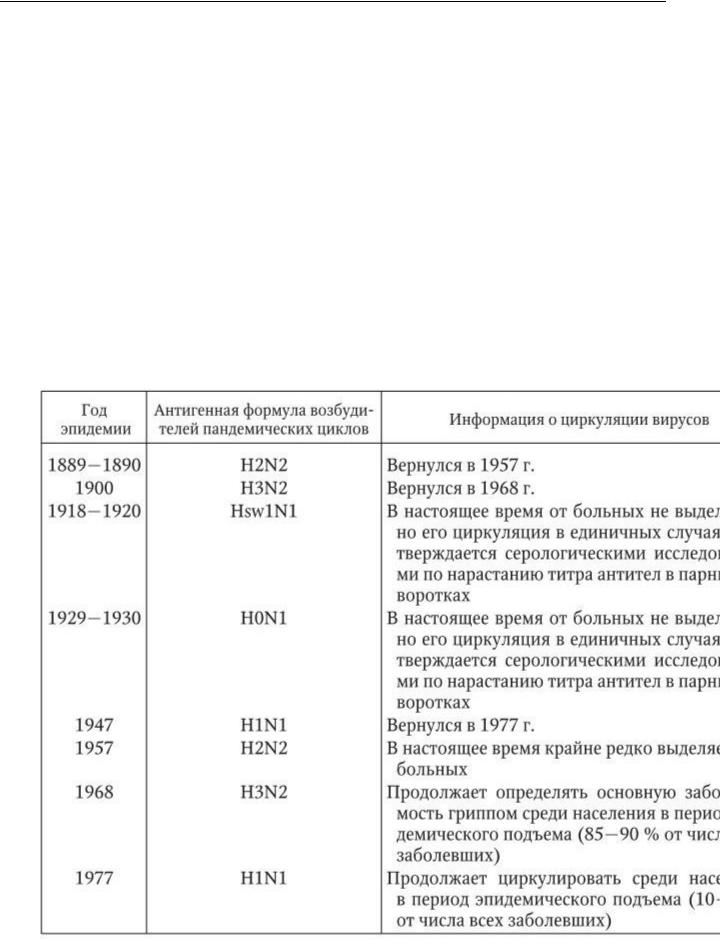

Внастоящее время у людей и животных известно более 50 вирусов гриппа А, представляющих различные комбинации 16 типов гемагглютинина и 9 типов нейраминидазы. Например, вирус гриппа А/H1N1. Иногда добавляется название территории, где был выделен данный вирус и год выявления (А/Калифорния/2009). Пандемии же вызывали только 5 подтипов вирусов гриппа. Информация о возбудителях пандемий за последние 120 лет представлена в табл. 23 .

Прошедшие пандемии вызывали только 5 подтипов вируса гриппа А, которые через определенный период возвращались. Пока не выяснены причины возвращения пандемического

Евгения Петровна Шувалова, Тамара Владимировна Беляева, Евгений Иванович Змушко, Евгений Степанович |

289 |

Белозеров: «Инфекционные болезни» |

|

варианта вируса. К тому же вирус гриппа обладает уникальной антигенной изменчивостью даже в пределах одного подтипа, т. е. тот же вирус гриппа А/H1N1, выделенный в 1947 г., антигенно не похож на вирус А/H1N1, выделенный в 1977 г., и уж совсем не похож на А/H1N1/Калифорния/2009 («свиной грипп»). Даже начавший эпидемию антигенный вариант вируса к концу эпидемии изменяет свои особенности антигенной структуры (дрейф), что позволяет вирусу гриппа существовать в популяции людей.

Существовавшее ранее мнение о краткосрочности и слабости постгриппозного иммунитета в последние десятилетия подверглось пересмотру. Выяснилось, что штаммоспецифический постинфекционный иммунитет к гриппу у большинства людей сохраняется практически до конца жизни.

Неизбежность очередной пандемии не вызывает сомнений, но невозможно предугадать, когда именно она произойдет. Сейчас в мире ни у кого нет иммунитета против нового гриппа и не созданы запасы лекарства, способного бороться с вирусом. Лекарства хватит только высокопоставленным чиновникам и тем, кто способен заплатить за него огромные деньги. Учитывая то обстоятельство, что пандемии случаются в среднем каждые 30 – 40 лет, очередная пандемия гриппа может разразиться в любое время. Вирус стал быстро мутировать. Ему осталось пройти всего одну последнюю мутацию, которая придаст вирусу возможность мгновенно распространяться среди людей.

Таблица 23

Этиология пандемий гриппа А за период с 1889 по 2009 г.

Примечание: Hsw – гемагглютинин гриппа свиней.

По прогнозам специалистов, следующая пандемия гриппа может принести следующие

Евгения Петровна Шувалова, Тамара Владимировна Беляева, Евгений Иванович Змушко, Евгений Степанович |

290 |

Белозеров: «Инфекционные болезни» |

|

последствия (данные для США):

–до 200 млн человек будет инфицировано;

–от 40 до 100 млн заболеют;

–от 18 до 45 млн будут нуждаться в амбулаторном лечении;

–от 300 тыс. до 800 тыс. человек будет госпитализировано;

–от 88 тыс. до 300 тыс. человек умрет.

Для нашей страны эти показатели могут быть следующими:

–до 120 млн человек будет инфицировано;

–до 60 млн человек заболеют;

–до 30 млн человек будут нуждаться в амбулаторном лечении;

–до 500 тыс. человек будет госпитализировано;

–до 200 тыс. человек умрет.

Приведенные показатели смерти касаются обычного человеческого вируса гриппа. При птичьем гриппе в случае появления рекомбинантного штамма все будет обстоять намного драматичнее.

Патогенез и патологоанатомическая картина. Вирусы гриппа обладают тропностью к эпителию дыхательных путей. В патогенезе гриппа различают пять основных фаз:

–репродукция вируса в клетках дыхательных путей;

–вирусемия, токсические и токсико-аллергические реакции; токсическое воздействие на различные органы и системы, в первую очередь на сердечно-сосудистую и нервную, связано с самим вирусом гриппа, а также проникновением в кровь продуктов распада клеток;

–поражение дыхательного тракта с преимущественной локализацией процесса в каком-либо его отделе;

–бактериальные осложнения со стороны органов дыхания и других органов и систем организма; входными воротами инфекции служат некротизированные участки эпителия дыхательных путей;

–обратное развитие патологического процесса.

Патоморфологические изменения в слизистых оболочках дыхательных путей характеризуются дегенеративными явлениями в цитоплазме и ядре эпителиоцитов: исчезновением ворсинок на них, гибелью, слущиванием пластов эпителия, что облегчает накопление бактерий в слизистых оболочках дыхательных путей. В слизистой оболочке носа наблюдается отечность tunica propria .

Первоначально поражается слизистая оболочка глотки, затем процесс охватывает слизистые оболочки гортани, трахеи и бронхов. Изменения носят очаговый характер. В слизистых оболочках отмечаются сосудистые нарушения в виде полнокровия, отека, иногда кровоизлияний. Часто обнаруживаются фуксинофильные цитоплазматические включения в эпителиоцитах и круглоклеточная инфильтрация подэпителиальных слоев. Поражение, как правило, не распространяется на бронхиолы.

Проникновение вируса гриппа в клетки сопровождается воздействием на рецепторный аппарат клеток эпителия, что также облегчает развитие вторичных бактериальных осложнений. Поврежденная слизистая оболочка трахеи и бронхов только спустя месяц после инфицирования вирусом гриппом приобретает нормальное морфологическое строение.

Вследствие вирусемии и токсического воздействия развивается выраженная лихорадка и явления общей интоксикации. В поражении различных органов и систем ведущую роль играют циркуляторные расстройства, причиной которых служат нарушение тонуса, эластичности и проницаемости сосудистой стенки, а также поражение диэнцефального отдела головного мозга. Для гриппа характерно фазовое поражение симпатической и парасимпатической нервной системы. Гипертензия сменяется гипотензией, тахикардия – брадикардией, белый дермографизм – розовым. Сосудистая дистония сохраняется еще некоторое время и после заболевания. Нарушение барьерной функции эпителия респираторного тракта, снижение фагоцитарной активности лейкоцитов, анергизирующее действие возбудителя гриппа способствуют активации условно-патогенной микрофлоры дыхательных путей, возникновению бактериальных осложнений и обострению сопутствующих хронических заболеваний.

Клиническая картина. Различают типичное и атипичное течение гриппа, а по тяжести