- •Колонна-деэтанизатор установки получения пропана

- •Содержание

- •Технология производства

- •Основы процесса ректификации

- •Факторы, влияющие на процесс ректификации

- •Описание технологической схемы

- •Выбор и обоснование конструкции аппарата

- •Виды ректификационных колонн

- •Виды тарельчатых колонн

- •Выбор колонны

- •Конструирование и расчет химического оборудования

- •Выбор материала ректификационной колонны

- •3.2 Исходные данные для расчета

- •3.3 Расчет состава сырья [7]

- •3.4 Количество и состав дистиллята и кубового остатка

- •3.5 Расчет давления и температуры в колонне

- •3.7 Расчет минимального флегмового числа

- •3.8 Расчет числа тарелок укрепляющей части колонны

- •3.9 Расчет числа тарелок отгонной части колонны

- •3.10 Расчет основных размеров колонны

- •3.10.1 Расчет диаметра колонны

- •Расчет толщины стенки цилиндрической части (корпуса) колонны

- •Расчет эллиптического днища

- •Определение количества тарелок

- •Определение расстояния между тарелками

- •Определение высоты колонны

- •Определение диаметров штуцеров [12]

- •Гидравлический расчет колонны [13] Одним из основных параметров массообменных аппаратов является пропускная способность по газу.

- •Расчет контактных тарелок ректификационной колонны

- •Расчет сливных труб

- •3.16.1 Форма и основные размеры опор вертикальных аппаратов

- •3.17 Технология изготовления детали

- •3.17.1 Технология изготовления Фланца.

- •3.17.2 Технология изготовления решетчатой тарелки

- •4 Технология ремонта аппарата

- •4.2 Технология монтажа и ремонта

- •4.3 Пуск аппарата в эксплуатацию

- •5 Охрана труда и природы

- •5.1 Охрана труда

- •5.2 Охрана природы

- •6 Экономический часть

- •6.1 Описание предлагаемого мероприятия

- •6.2 Расчет капитальных вложений

- •6.3 Расчет изменяющихся эксплуатационных затрат

- •6.3.2 Расчет амортизационных отчислений

- •6.3.3 Расчет отчислений в ремонтный фонд

- •6.3.4 Расчет прочих затрат

- •6.3.6 Расчет дополнительных капитальных вложений

Расчет сливных труб

Определяем расход жидкости, qж, м3/с,

где

- коэффициент, учитывающий слив жидкости, = 6,7;

Qс - производительность по сырью, Qс= 400 м3/сут,

Количество жидкости, стекающей по сливным трубам qсл, м3/с,

Диаметр сливной трубы dсл, м,

где

[Wсл] - допускаемая скорость слива жидкости, [Wсл] = 0,15 м/с;

n - количество сливных труб, n = 1;

1,13 - переводной коэффициент.

Принимаем сливную трубу Ду 57.

Расчет колонны на действие ветровых сил [14]

Ветровой нагрузке подвержены аппараты, установленные на открытой площадке. Расчету подлежат вертикальные аппараты высотой более 10 м, а также у которых отношение Н1/D>5 (где Н1 – полная высота аппарата , D – ее расчетный диаметр):

То есть необходимо выполнить расчет на действие ветровой нагрузки

3.16.1 Форма и основные размеры опор вертикальных аппаратов

Опора представляет собой обечайку (рисунок 3.2), снабженную фундаментным кольцом из полосовой листовой стали. Кольцо крепится к фундаменту болтами.

Высоту обечайки опоры выбираем с учетом требований технологии. Принимаем высоту опоры Ноп=1 м.

Материал для опоры выбираем такой же, как и для корпуса – сталь 09Г2С.

Толщину обечайки опоры принимаем равной толщине стенки нижнего днища, т.е 10 мм.

Рисунок 3.2 – Схема ветровых нагрузок, действующих на аппарат

Размеры фундаментного кольца ОСТ 26-467-72 устанавливает следующие соотношения внутреннего D1 и наружного D2 диаметров опорного кольца:

где

наружный диаметр колонны Dн=0,6+2*0,10=0,62 м.

,58

м

,58

м

,68

м.

,68

м.

Выбранные размеры поверхности опорного кольца должны обеспечить прочность фундамента, для чего необходимо, чтобы напряжение на опорной поверхности фундаментного кольца было меньше допускаемого напряжения на сжатие материала фундамента. Толщина фундаментного кольца предварительно не рассчитывается: ее, как правило, принимают не менее 12 мм.

Высоту опорных лап (рисунок 3.3) выбираем в пределах:

0,015Н1 h 0,01Н1 50 мм ,

где

Н1 - общая высота аппарата, включая высоту опорной обечайки, мм

Предположительно принимаем

h=0,015*0,65=0,100 м= 100 мм.

Для нашей колонны предположительно выбираем 6 опорных лап с диаметром фундаментальных болтов диаметром 22 мм.

Рисунок 3.3 - Опора вертикального аппарата

1 – нижнее днище, 2 – обечайка опоры, 3- лапа, 4- фундаментное кольцо, 5 – подкладная шайба

3.16.2 Расчет изгибающего момента

Расчет аппарата на действие ветровых и весовых нагрузок следует выполняем для случаев, наиболее неблагоприятных сочетаниях нагрузок.

Расчетная схема для определения ветровых нагрузок, действующих на колонну, приведена на рис. 3.2.

Аппарат по высоте условно разбит на произвольные участки. Высота каждого участка должна быть не более 10 м.

Высота каждого участка:

Расчётную ветровую нагрузку Pi на каждый участок определяют по формуле:

где

К – аэродинамический коэффициент; для цилиндрического корпуса принимаем К=0,6; площадки обслуживания К=1,4;

– нормативный

скоростной напор ветра для середины

i-го

участка аппарата на высоте xi

от уровня земли в заданном

географическом районе;

– нормативный

скоростной напор ветра для середины

i-го

участка аппарата на высоте xi

от уровня земли в заданном

географическом районе;

βi - коэффициент увлечения скоростного напора, учитывающий динамическое воздействие поров ветра;

Si-площадь наибольшего осевого сечения участка; для цилиндрических аппаратов; для цилиндрических аппаратов:

где

Di - наружный диаметр участка с учетом изоляции;

hi – его высота участка.

Нормативный скоростной напор ветра определяют по формуле

где

q0 – нормативный скоростной напор ветра для высоты над поверхностью земли до 10м в данном географическом районе;

–

коэффициент,

учитывающий возрастные скоростного

напора с увеличением высоты xi

над поверхностью земли.

–

коэффициент,

учитывающий возрастные скоростного

напора с увеличением высоты xi

над поверхностью земли.

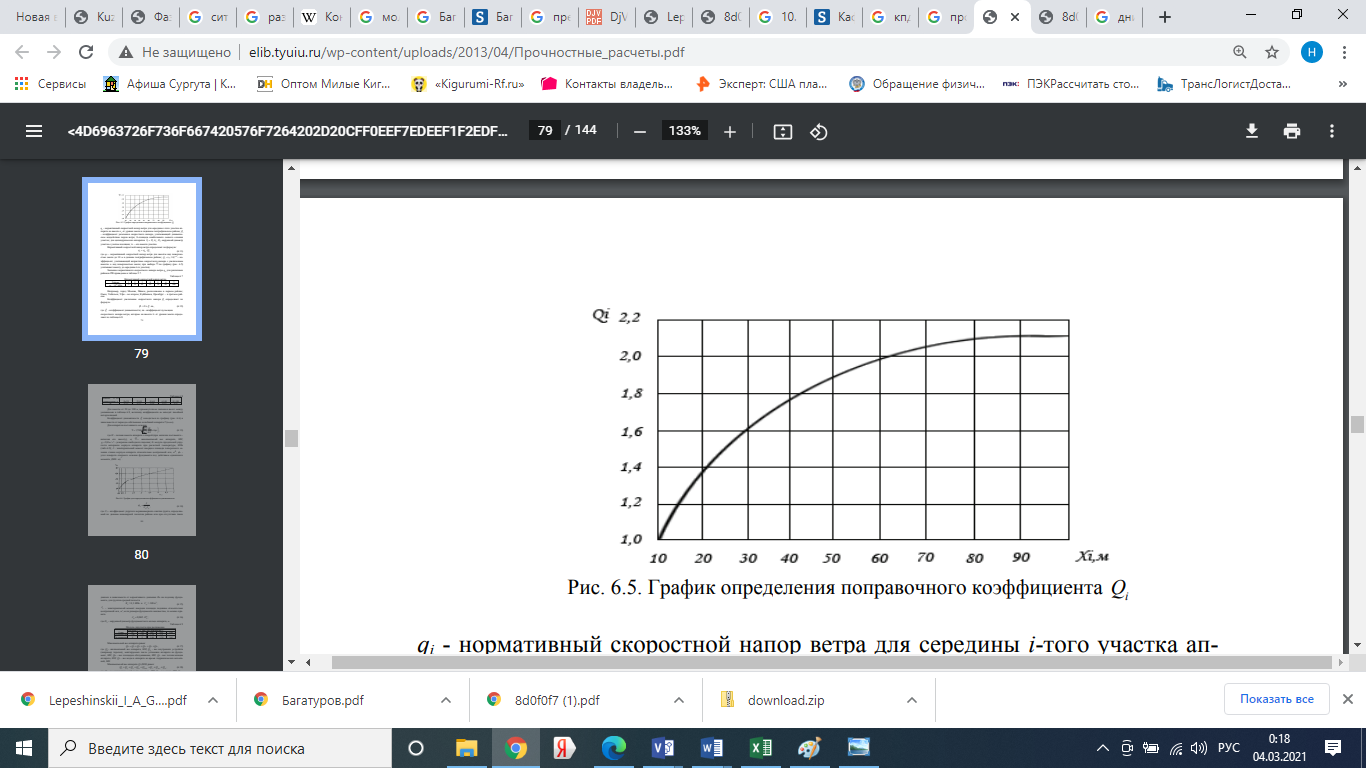

При выборе Qi по графику (рисунок 3.4) учитывают высоту до середины i-го участка [12].

Рисунок 3.4 – График определения поправочного коэффициента Qi

Значения нормативного скоростного напора ветра q0 для различных районов РФ приведены в таблице 3.13 [12].

Таблица 3.13 – Нормативный скоростной напор ветра

Районы |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

q0*10 МПа |

27 |

35 |

45 |

55 |

70 |

85 |

100 |

Например, город Москва, Минск, расположены в первом районе; Омск, Тобольск, Уфа – во втором; Куйбышев, Оренбург – в третьем районе.

Коэффициент увеличения скоростного напора βi определяют по формуле:

где

ε – коэффициент динамичности;

– коэффициент

пульсации скоростного ветра, который

на высоте xi

от уровня земли определяют по таблице

3.14.

– коэффициент

пульсации скоростного ветра, который

на высоте xi

от уровня земли определяют по таблице

3.14.

Таблица 3.14 – Определение коэффициента пульсации mi

Высота xi от уровня земли, м |

До 20 |

21-40 |

41-60 |

61-80 |

81-100 |

mi |

0,35 |

0,32 |

0,28 |

0,25 |

0,21 |

Коэффициент динамичности ε находится по графику (рисунок 3.5) в зависимости от периода собственных колебаний аппарата Т (в сек).

Рисунок 3.5 – График для определения коэффициента динамичности

Для аппаратов постоянного сечения:

где

Н – полная высота аппарата, м;

–максимальный

вес аппарата, МН;

–максимальный

вес аппарата, МН;

Е – модуль продольной упругости материала корпуса при расчетной температуре, МПа (таблица 3.15);

J – экваториальный момент инерции площади поперечного сечения стенки корпуса аппарата относительно центральной оси, м4;

– угол

поворота опорного сечения фундамента

под действием единичного момента,

определяется по формуле:

– угол

поворота опорного сечения фундамента

под действием единичного момента,

определяется по формуле:

где

-

коэффициент упругого неравномерного

сжатия грунта, определяемый по данным

инженерной геологии района или при

отсутствии таких данных в зависимости

от нормативного давления Rн на подошву

фундамента, для грунтов средней полости:

-

коэффициент упругого неравномерного

сжатия грунта, определяемый по данным

инженерной геологии района или при

отсутствии таких данных в зависимости

от нормативного давления Rн на подошву

фундамента, для грунтов средней полости:

-

экваториальный момент инерции площади

подошвы относительно центральной оси,

м4

; принимаем

-

экваториальный момент инерции площади

подошвы относительно центральной оси,

м4

; принимаем

Таблица 3.15 – Модули упругости при растяжении для стали

Сталь |

Значение Е*10, МПа при температуре 0С |

||||

20 |

100 |

250 |

4500 |

550 |

|

Углеродистая |

1,99 |

1,91 |

1,76 |

1,4 |

- |

Легированная |

2 |

2 |

1,94 |

1,76 |

1,61 |

Максимальный вес аппарата равен:

где

– минимальный

вес аппарата, МН;

– минимальный

вес аппарата, МН;

-

вес внутренних устройств, МН;

-

вес внутренних устройств, МН;

– вес

площадок обслуживания, МН;

– вес

площадок обслуживания, МН;

– вес

теплоизоляции аппарата, МН;

– вес

теплоизоляции аппарата, МН;

– вес

воды в аппарате во время гидравлических

испытаний, МН.

– вес

воды в аппарате во время гидравлических

испытаний, МН.

а) минимальный вес аппарата

Минимальный вес аппарата равен:

где

–вес

цилиндрической части аппарата, МН;

–вес

цилиндрической части аппарата, МН;

–вес

днищ, МН;

–вес

днищ, МН;

–вес

обечайки опоры, МН;

–вес

обечайки опоры, МН;

–вес

фундаментного кольца, МН;

–вес

фундаментного кольца, МН;

–вес

опорных лап аппарата, МН;

–вес

опорных лап аппарата, МН;

–вес

люков-лазов, МН;

–вес

люков-лазов, МН;

–вес

штуцеров, МН.

–вес

штуцеров, МН.

364*2=728

Н [11].

364*2=728

Н [11].

=0,1*0,04*0,04*7850*9,81*6=74 Н

=0, так как на колонне диаметром 600 мм люк-лазы не устанавливаются.

=64,5+86+414=629 Н

=12000

Н

=12000

Н

б) вес внутренних устройств

Для простоты расчетов принимаем, что вес внутренних устройств равен весу цилиндрической части колонны:

=8776 Н;

в) вес площадок обслуживания

Принимаем, что у нас на колонне одна площадка обслуживания на высоте 7,5 м.

= 10000+7,5*10000=17500 Н.

г) вес теплоизоляции аппарата

=0,1* =0,1*12000=1200 Н

д) вес воды в аппарате во время гидравлических испытаний

е) максимальный вес аппарата

72079=111575

Н=0,11 МН.

72079=111575

Н=0,11 МН.

ж) экваториальный момент инерции

Принимаем

з) Модуль продольной упругости углеродистой стали равен:

Е=1,76*105 МПа

Экваториальный момент инерции:

и) период собственных колебаний колонны

Согласно

графику (рисунок 3.4)

По таблице 3.14 определим коэффициент mi=0,35.

1,42

1,42

Принимаем аэродинамический коэффициент К=0,6

Месторождение относится к третьему географическому месторождению, поэтому

q0=450 Па

Ветровые нагрузки, действующие на колонну:

Изгибающий момент от напора ветра в любом расчетном сечении на высоте х0 от основания аппарата вычисляем по формуле:

Наибольший изгибающий момент имеет место у основания аппарата:

Для нашей колонны:

3.16.3 Расчет колонны на устойчивость

Ветровые усилия стремятся опрокинуть аппарат, поэтому проводим проверку его на устойчивость. Если устойчивость недостаточна, укрепляем аппарат на фундаменте болтами. Коэффициент устойчивости аппарата определяют по формуле:

Установка

фундаментных болтов необходима, когда

y

Условие не выполняется, поэтому установка дополнительных фундаментных болтов не требуется, то есть колонна достаточно устойчива.