- •2. Гликопротеины и протеогликаны: химические и структурные различия и ихфункции. Липопротеины, классификация, химический состав, структурная организация, функциональная активность.

- •3. Гемопротеины. Миоглобин, структурная организация, строение гема, глобина. Роль миоглобина. Гемоглобины, структурная организация.

- •4. Флавопротеины, фосфопротеины, металлопротеины, нуклеопротеины: организация, строение, биологическое значение, представители.

- •5. Ферменты. Химическая природа и структурная организация ферментов. Активный центр фермента. Механизм действия ферментов. Специфичность действие ферментов.

- •6. Факторы, влияющие на активность ферментов. Ферментативные эффекторы (активаторы и ингибиторы). Виды ингибирования. Применения лекарств — ингибиторов ферментов (примеры).

- •7. Регуляция активности ферментов: на уровне транскрипции (на примере лактозного оперона), аллостерическая регуляция, ковалентная модификация

- •8. Энзимодиагностика и энзимотерапия

- •9. Тиамин, рибофлавин, никотиновая кислота, фолиевая кислота, цианокобаламин: название, биологическая роль, гиповитаминозы, пищевые источники

- •10. Пиридоксин, пантотеновая кислота, аскорбиновая кислота, биотин: названием, биологическая роль, гиповитаминоз, пищевые источники

- •11. Ретинол, кальциферол, филлохинон, токоферол: название, биологическая роль, гиповитаминоз, пищевые источники

- •12. Гормоны, общее понятие, классификация. Регуляции синтеза и высвобождения гормонов (привести примеры)

- •13. Аденилатциклазная и гуанилатциклазная система передачи гормонального импульса (на конкретных примерах)

- •14. Инозитолфосфатная система передачи гормонального сигнала (на конкретных примерах)

- •15. Механизм действия липофильных гормонов (на конкретных примерах)

- •16. Гормоны щитовидной железы: синтез, химическая природа, механизм действия, биологическое значение. Регуляция синтеза и секреция гормонов

- •17. Гормоны гипоталамуса и гипофиза, их химическая природа, биологическая роль. Гормоны гипотоламуса

- •Гормоны передней и промежуточной доли гипофиза

- •Гормоны задней доли гипофиза

- •18. Половые гормоны: предшественники, химическая природа, механизм действия, биологическое значение. Регуляция секреции и синтез гормонов мужские половые гормоны

- •Женские половые гормоны

- •19. Гормоны коркового слоя надпочечников: предшественники, химическая природа, механизм действия, биологическое значение. Регуляция секреции и синтез гормонов

- •20. Гормоны мозгового слоя надпочечников: химическая природа, механизм действия, биологическое значение

- •21. Гормоны поджелудочной железы: химическая природа, механизм действия, биологическое значение

- •23. Активный и пассивный транспорт веществ через мембраны

- •29. Цикл Кребса: продукты, роль витаминов. Связь окислительного декарбоксилирования пирувата и цикла Кребса с дыхательной цепью

- •32. Глюконеогенез: локализация в клетке, биологическое значение. Регуляция, взаимосвязь с процессом гликолиза, цикл Кори

- •33. Синтез и распад гликогена, последовательность реакций, биологическое значение. Гормональная регуляция процессов гликогенолиза и гликогенеза

- •34. Гормональная регуляция уровня глюкозы в крови. Тест толерантности к глюкозе

- •35. Физиологические важные липиды, классификация, биологическая роль

- •36. Переваривание липидов в желудочно-кишечном тракте (триацилглицеролов, фосфолипидов и эфиров холестерола)

- •37. Выведение липидов из клеток тонкого кишечника

- •38. Окисление жирных кислот: локализация в клетке, продукты реакции, участие витаминов. Регуляция распада жирных кислот гормонами

- •39. Синтез насыщенных и ненасыщенных жирных кислот: локализации в клетке, необходимые источники и их происхождение, продукты реакции, участие витаминов. Регуляции синтеза жирных кислот гормонами

- •40. Синтез и использование организмом кетоновых тел в качестве источника энергии

- •41. Биосинтез триацилглицеролов, фосфолипидов. Регуляция процессов. Распад триацилглицеролов и его гормональных регуляция, биологическое значение

- •42. Выведение липидов из клеток печени

- •43. Холестерин, его биомедицинское значение. Биосинтез холестерина, последовательность реакций, регуляция интенсивности синтеза. Транспорт холестерина к тканям и из тканей

- •2 Ацетил-КоА

- •44. Желчные кислоты: биосинтез, его регуляция. Кишечно-печёночная циркуляция и экскреция желчных кислот. Желчекаменная болезнь.

- •45. Классификация аминокислот по пищевой ценности. Азотистый баланс организма и причины его нарушения

- •46. Переваривание белков и всасывание продуктов распада белков в желудочно-кишечном тракте. Особенности переваривания белков у детей

- •48. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины, синтез, биологическое значение

- •49. Транспорт аммиака из тканей. Глюкозо-аланиновый цикл

- •50. Биосинтез мочевины, последовательность реакций, биологическое значение. Гипераммониемии и их коррекция

- •51. Метаболизм отдельных аминокислот: фенилаланин и тирозин. Нарушение метаболизма аминокислот

- •52. Метаболизм метионина и цистеина, глицина и серина

- •53. Метаболизм пуриновых нуклеотидов (общие схемы реакций), регуляция. Подагра

- •54. Метаболизм пиримидиновых нуклеотидов (общие схемы реакций), регуляции. Оротацидурия

- •55. Основные белки плазмы крови, их биологическая роль

- •56. Клинико-диагностическое значение белков плазмы крови (на примере протеинограмм)

- •57. Химический состав эритроцитов. Антиоксидантная система эритроцитов

- •58. Транспорт кислорода в клетки

- •59. Синтез гема и его регуляция. Распад гема. Образование билирубина

- •60. Нормальный обмен билирубина

- •61. Нарушение обмена билирубина: гемолитическая желтуха

- •62. Нарушение обмена билирубина: паренхиматозная желтуха

- •63. Нарушение обмена билирубина: обтурационная желтуха

- •64. Обмен железа: всасывание, транспорт кровью, депонирование. Регуляция обмена железа

- •65. Детоксикационная функция печени (на примере обезвреживание продуктов гниения аминокислот в кишечнике)

- •69. Механизм действия предсердного натрийуретического фактора на водно-минеральный обмен

- •70. Гормон, регулирующий уровень кальция в крови

58. Транспорт кислорода в клетки

О2 связывается с гемоглобином в альвеолах лёгких, далее гемоглобин транспортирует О2 по артериальной крови к клеткам. Гемоглобин, связанный с О2 называется окси-гемоглобин. В клетках происходит аэробное энергообразование, в результате образуется СО2 и Н2О.

СО2 перемещается в эритроциты, где связывается с Н2О, фермент реакции карбоангидраза, продукт угольная кислота, она диссоциирует на Н+ и НСО3-.

НСО3- → в плазму; Н+ способствует ослаблению связи между гемоглобином и О2. В результате Н+ связывается с гемоглобином, а О2 из эритроцитов → в клетки; таким образом Н+ способствует транспорту О2 в клетки — эффект Бора.

Образовавшийся Н+-гемоглобин — дезокси-гемоглобин в составе венозной крови перемещается в альвеолы лёгких, где НСО3- из плазмы → эритроцит, там происходит связывание Н+ и НСО3-, образуется угольная кислота, которая распадается на Н2О и СО2 и продукты выводятся через лёгкие с выдохом.

59. Синтез гема и его регуляция. Распад гема. Образование билирубина

Синтез гема

Процесс активен во всех клетках — особенно в костном мозге, печени (цитохромы, участвуют в нейтрализации токсических веществ)

Регуляция синтеза гема:

Гем — аллостерический ингибитор аминолевуленат-синтетазы

Fe — активатор синтеза гема

Гем активирует синтез белковой части для гемопротеинов.

Распад гема отмечается в ретикулоэндотелиальных клетках, красном костном мозге, печени, лимфатических узлах.

60. Нормальный обмен билирубина

Из клеток билирубин → плазма, где связывается с белком альбумином, что ↓токсичность билирубина.

Билирубин, связанный с альбумином — непрямой (неконъюгированный) биллирубин, он поглащается клетками печени.

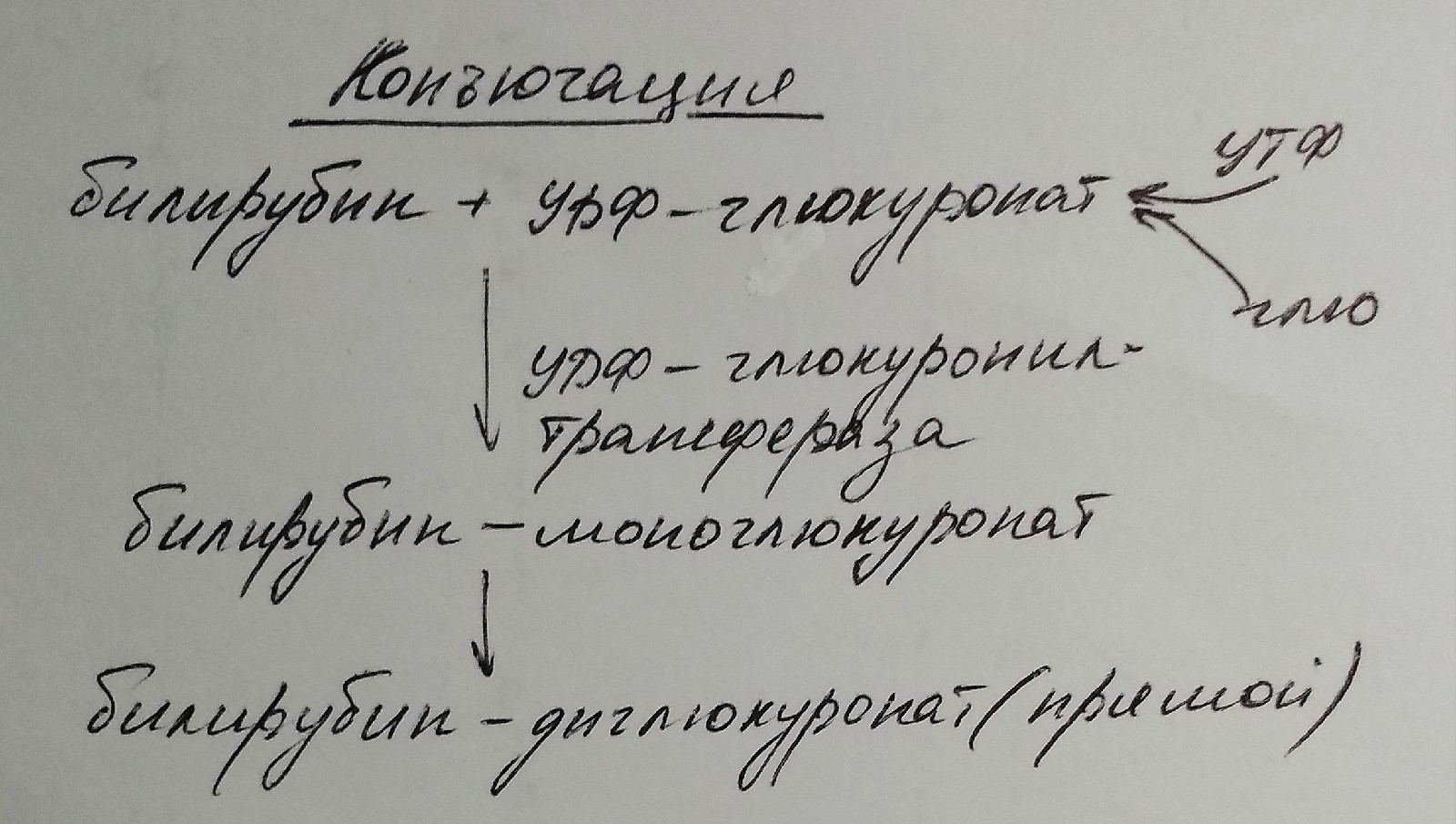

В гепатоцитах происходит распад комплекса на биллирубин → конъюгация и альбумин → плазма.

Прямой биллирубин при помощи активного транспорта выводится в желчевыводящие ходы → т.кишечник — распад прямого билирубина до УДФ-глюкуроната и непрямого билирубина при помощи микрофлоры.

УДФ-глюкуронат по воротной вене в печень.

Непрямой билирубин микрофлорой превращается в бесцветный пигмент — уробилиноген; часть его → плазма → через почки с мочой.

Большая часть уробилиногена в полости кишечника превращается в уробилин (коричневый пигмент) под действием микрофлоры.

Небольшая часть уробилина → плазма → почки → моча; бо́льшая часть выводится с калом.

В норме:

Общий билирубин в плазме 8-20 микромоль/л

Непрямой билирубин — 75% — 5-15 микромоль/л

Прямой билирубин — 25% — 2-4 микромоль/л

Моча — уробилин и уробилиноген

Кал — уробилин.

61. Нарушение обмена билирубина: гемолитическая желтуха

Связанна с усиленным распадом эритроцитов — происходит высвобождение большого количества непрямого билирубина, который → печень, где образуется много прямого билирубина → кишечник, где образуется большое количество уробилина и уробилиногена.

Лабораторные данные:

плазма: ↑↑↑ непрямой билирубин;

норма или ↑ прямой билирубин;

моча оранжевого или красного цвета за счет ↑↑ уробилиногена и уробилина

кал интенсивно окрашен, т. е. Гиперхоличен из-за ↑уробилина

Причины усиленного распада эритроцитов:

1) дефект фермента глю-6-ф-дегидрогеназы. ↓антиоксидантная активность эритроцитов; накапливается свободные радикалы, мембрана повреждена.

Особенно данный дефект проявляется при приеме препаратов — сильных окислителей: аспирин, диклофенак, барбитураты, сульфаниламиды, противомалярийные.

2)физиологическая желтуха новорожденных; во время внутриутробного развития у плода циркулирует фетальный гемоглобин (обладает бОльшим сродством к материнскому О2); После рождения фетальный гемоглобин заменяется на гемоглобин взрослого человека, что сопровождается гемолизом эритроцитов; печень не зрелая: ↓конъюгация непрямого билирубина.

В результате накапливается непрямой билирубин.

3) резус-конфликт между матерью и плодом: резус-минус у матери, резус-плюс у плода. При этом резус-белок от плоду → кровь матери, у матери образуется Ат против белка, они достигают эритроцитов плода и вызывают гемолиз эритроцитов. В результате развивается гемолитическая болезнь новорожденных.

↑↑↑ непрямой билирубин, он перемещается и аккумулируется в клетках мозга, где оказывает разобщающее действие на дыхательную цепь. Усиливаются свободно-радикальные процессы — развивается энцефалопатия.

5) несовместимость донорской крови с органами реципиента: Ат реципиента атакуют эритроциты донора

6) лучеваю болезнь, любые шоки, инфекции