- •2. Гликопротеины и протеогликаны: химические и структурные различия и ихфункции. Липопротеины, классификация, химический состав, структурная организация, функциональная активность.

- •3. Гемопротеины. Миоглобин, структурная организация, строение гема, глобина. Роль миоглобина. Гемоглобины, структурная организация.

- •4. Флавопротеины, фосфопротеины, металлопротеины, нуклеопротеины: организация, строение, биологическое значение, представители.

- •5. Ферменты. Химическая природа и структурная организация ферментов. Активный центр фермента. Механизм действия ферментов. Специфичность действие ферментов.

- •6. Факторы, влияющие на активность ферментов. Ферментативные эффекторы (активаторы и ингибиторы). Виды ингибирования. Применения лекарств — ингибиторов ферментов (примеры).

- •7. Регуляция активности ферментов: на уровне транскрипции (на примере лактозного оперона), аллостерическая регуляция, ковалентная модификация

- •8. Энзимодиагностика и энзимотерапия

- •9. Тиамин, рибофлавин, никотиновая кислота, фолиевая кислота, цианокобаламин: название, биологическая роль, гиповитаминозы, пищевые источники

- •10. Пиридоксин, пантотеновая кислота, аскорбиновая кислота, биотин: названием, биологическая роль, гиповитаминоз, пищевые источники

- •11. Ретинол, кальциферол, филлохинон, токоферол: название, биологическая роль, гиповитаминоз, пищевые источники

- •12. Гормоны, общее понятие, классификация. Регуляции синтеза и высвобождения гормонов (привести примеры)

- •13. Аденилатциклазная и гуанилатциклазная система передачи гормонального импульса (на конкретных примерах)

- •14. Инозитолфосфатная система передачи гормонального сигнала (на конкретных примерах)

- •15. Механизм действия липофильных гормонов (на конкретных примерах)

- •16. Гормоны щитовидной железы: синтез, химическая природа, механизм действия, биологическое значение. Регуляция синтеза и секреция гормонов

- •17. Гормоны гипоталамуса и гипофиза, их химическая природа, биологическая роль. Гормоны гипотоламуса

- •Гормоны передней и промежуточной доли гипофиза

- •Гормоны задней доли гипофиза

- •18. Половые гормоны: предшественники, химическая природа, механизм действия, биологическое значение. Регуляция секреции и синтез гормонов мужские половые гормоны

- •Женские половые гормоны

- •19. Гормоны коркового слоя надпочечников: предшественники, химическая природа, механизм действия, биологическое значение. Регуляция секреции и синтез гормонов

- •20. Гормоны мозгового слоя надпочечников: химическая природа, механизм действия, биологическое значение

- •21. Гормоны поджелудочной железы: химическая природа, механизм действия, биологическое значение

- •23. Активный и пассивный транспорт веществ через мембраны

- •29. Цикл Кребса: продукты, роль витаминов. Связь окислительного декарбоксилирования пирувата и цикла Кребса с дыхательной цепью

- •32. Глюконеогенез: локализация в клетке, биологическое значение. Регуляция, взаимосвязь с процессом гликолиза, цикл Кори

- •33. Синтез и распад гликогена, последовательность реакций, биологическое значение. Гормональная регуляция процессов гликогенолиза и гликогенеза

- •34. Гормональная регуляция уровня глюкозы в крови. Тест толерантности к глюкозе

- •35. Физиологические важные липиды, классификация, биологическая роль

- •36. Переваривание липидов в желудочно-кишечном тракте (триацилглицеролов, фосфолипидов и эфиров холестерола)

- •37. Выведение липидов из клеток тонкого кишечника

- •38. Окисление жирных кислот: локализация в клетке, продукты реакции, участие витаминов. Регуляция распада жирных кислот гормонами

- •39. Синтез насыщенных и ненасыщенных жирных кислот: локализации в клетке, необходимые источники и их происхождение, продукты реакции, участие витаминов. Регуляции синтеза жирных кислот гормонами

- •40. Синтез и использование организмом кетоновых тел в качестве источника энергии

- •41. Биосинтез триацилглицеролов, фосфолипидов. Регуляция процессов. Распад триацилглицеролов и его гормональных регуляция, биологическое значение

- •42. Выведение липидов из клеток печени

- •43. Холестерин, его биомедицинское значение. Биосинтез холестерина, последовательность реакций, регуляция интенсивности синтеза. Транспорт холестерина к тканям и из тканей

- •2 Ацетил-КоА

- •44. Желчные кислоты: биосинтез, его регуляция. Кишечно-печёночная циркуляция и экскреция желчных кислот. Желчекаменная болезнь.

- •45. Классификация аминокислот по пищевой ценности. Азотистый баланс организма и причины его нарушения

- •46. Переваривание белков и всасывание продуктов распада белков в желудочно-кишечном тракте. Особенности переваривания белков у детей

- •48. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины, синтез, биологическое значение

- •49. Транспорт аммиака из тканей. Глюкозо-аланиновый цикл

- •50. Биосинтез мочевины, последовательность реакций, биологическое значение. Гипераммониемии и их коррекция

- •51. Метаболизм отдельных аминокислот: фенилаланин и тирозин. Нарушение метаболизма аминокислот

- •52. Метаболизм метионина и цистеина, глицина и серина

- •53. Метаболизм пуриновых нуклеотидов (общие схемы реакций), регуляция. Подагра

- •54. Метаболизм пиримидиновых нуклеотидов (общие схемы реакций), регуляции. Оротацидурия

- •55. Основные белки плазмы крови, их биологическая роль

- •56. Клинико-диагностическое значение белков плазмы крови (на примере протеинограмм)

- •57. Химический состав эритроцитов. Антиоксидантная система эритроцитов

- •58. Транспорт кислорода в клетки

- •59. Синтез гема и его регуляция. Распад гема. Образование билирубина

- •60. Нормальный обмен билирубина

- •61. Нарушение обмена билирубина: гемолитическая желтуха

- •62. Нарушение обмена билирубина: паренхиматозная желтуха

- •63. Нарушение обмена билирубина: обтурационная желтуха

- •64. Обмен железа: всасывание, транспорт кровью, депонирование. Регуляция обмена железа

- •65. Детоксикационная функция печени (на примере обезвреживание продуктов гниения аминокислот в кишечнике)

- •69. Механизм действия предсердного натрийуретического фактора на водно-минеральный обмен

- •70. Гормон, регулирующий уровень кальция в крови

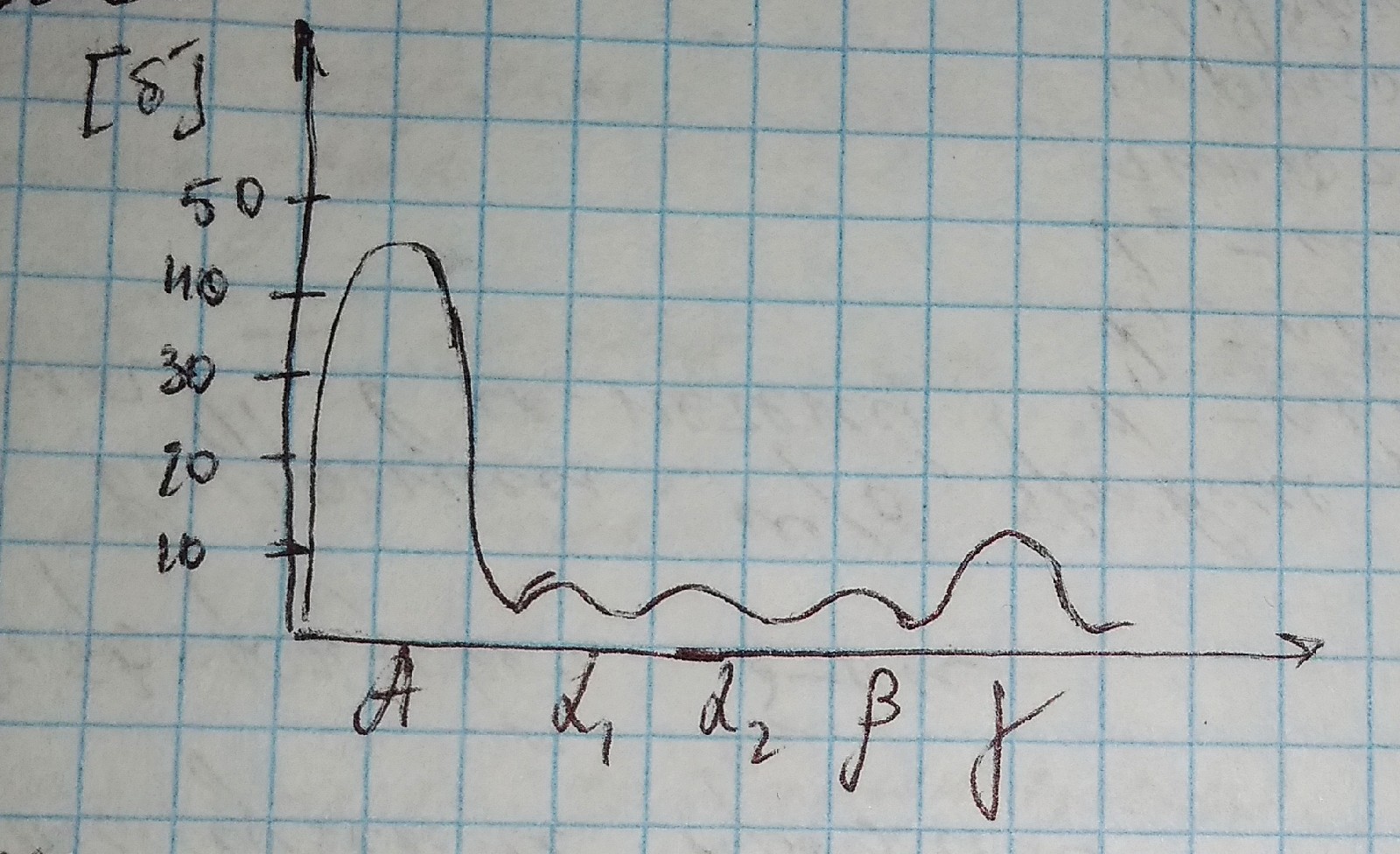

56. Клинико-диагностическое значение белков плазмы крови (на примере протеинограмм)

1) норма

альбумины 40-50г/ла1 3-7г/л

а2 4-8г/л

в 2-6г/л

гамма 5-17г/л

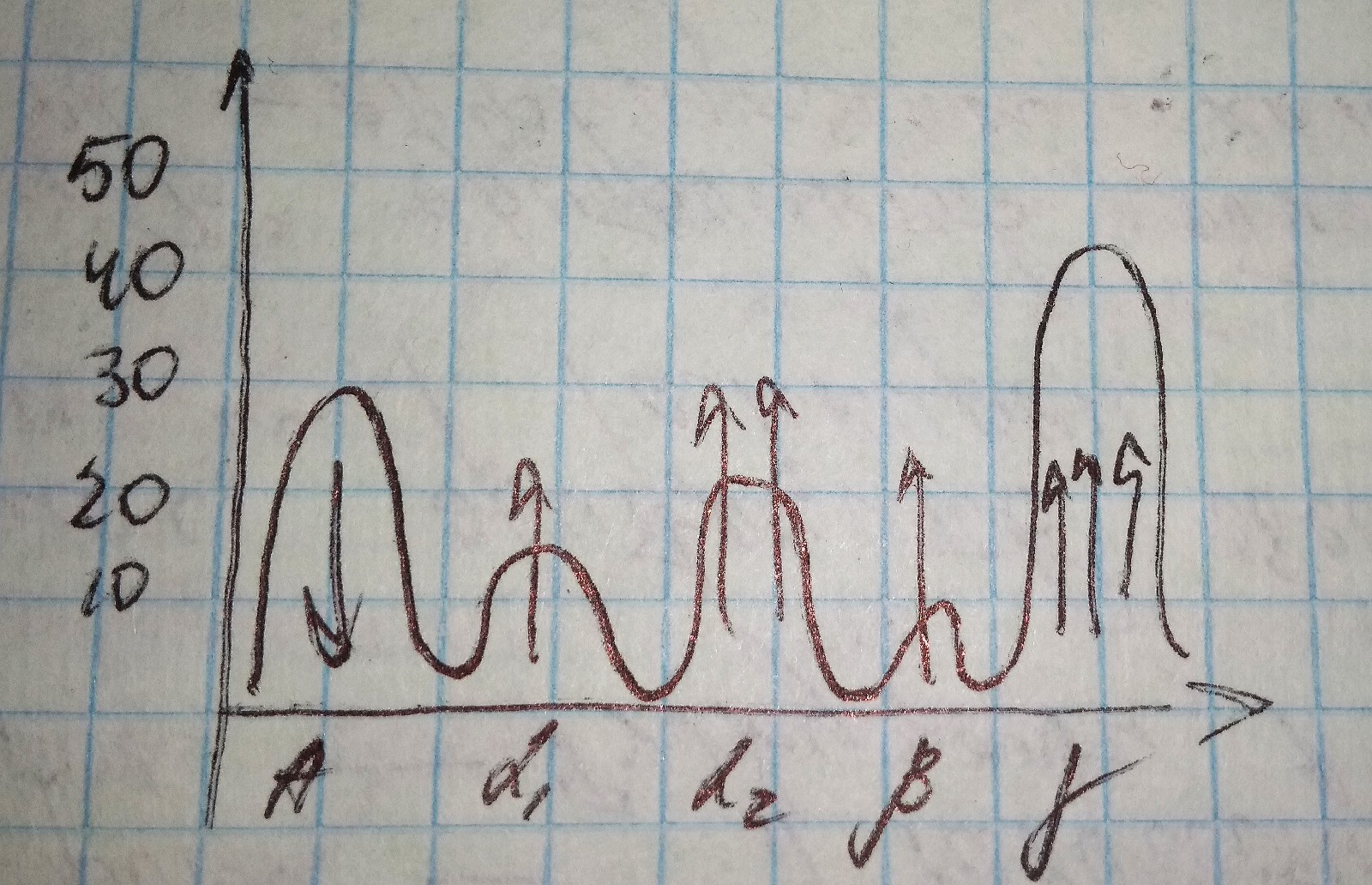

2)болезни печени

альбумины, а1, а2, в — снижены из-за нарушения их синтеза в печени

гамма — повышены как Ат в ответ на воздействие вируса или аутоиммунного процесса

3) болезни почек

альбумины — снижены из-за их выведения через почечные фильтрыа1, а2, в — реагируют как острофазовые белки, особо повышенны а2

гамма — реагируют как Ат

тяжелые повреждения почечного фильтра

большая часть белков выходит с мочой

а2 — имеют большую молекулярную массу, поэтому фильтруются последними, при дальнейшем повреждении почечного фильтра.

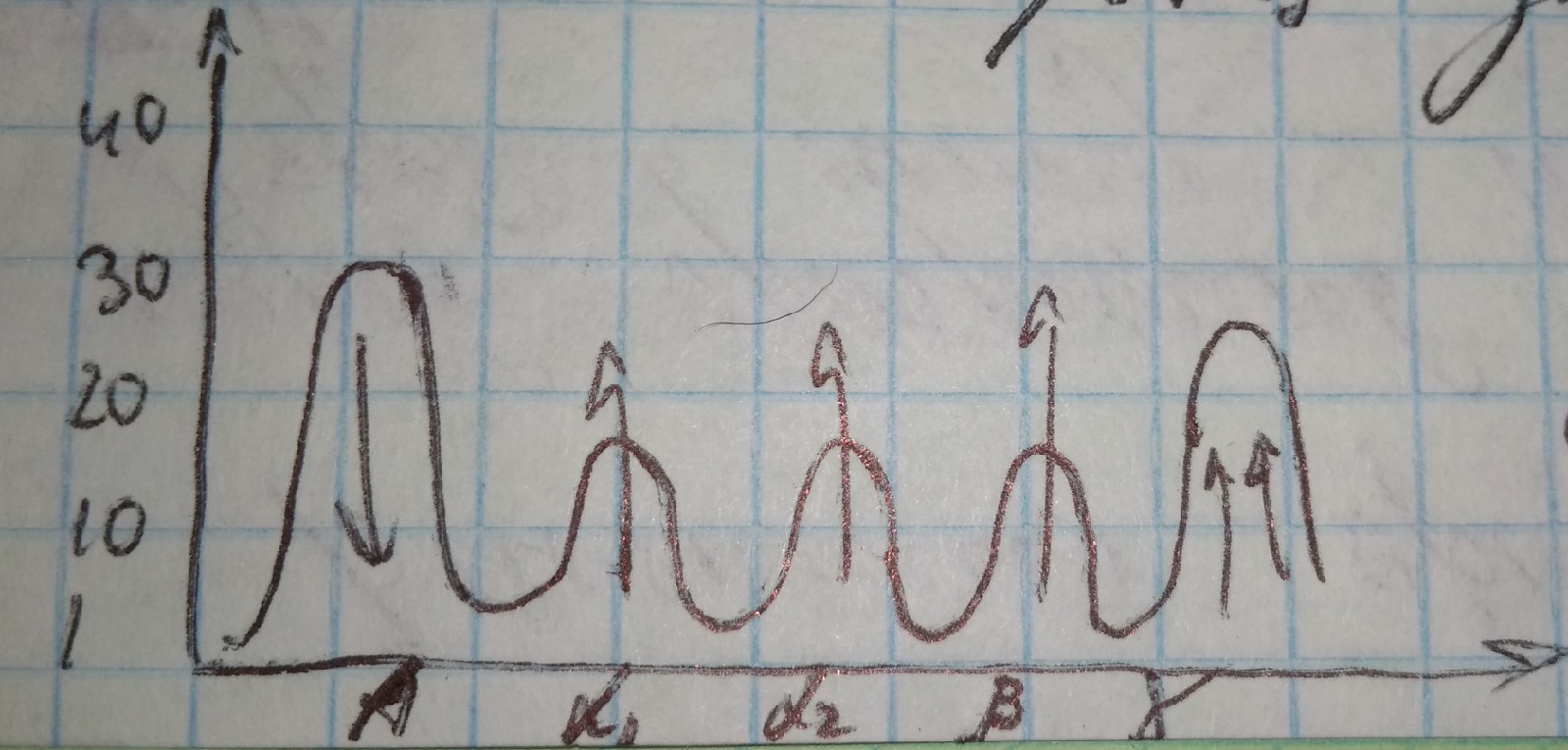

4) воспалительные и инфекционные заболевания, не затрагивающие печень и почки

альбумины — снижены из-за их выведения в клетки, где они используются как резерв АК

а1, а2, в — повышены как острофазовые белки

гамма — Ат

57. Химический состав эритроцитов. Антиоксидантная система эритроцитов

Образование и созревание эритроцитов начинается в красном костном мозге. Для процесса требуется пептид интерлейкин-3 и гормон почек — эритропоэтин.

Окончательное созревание эритроцитов происходит в крови: ретикулоциты теряют все органоиды, в результате образуются зрелые эритроциты, состоящие из мембраны и цитоплазмы.

Мембрана эритроцитов включает: фосфолипиды, гликолипиды, холестерол и ряд белков.

Холестерол регулирует текучесть мембран и, как следствие, способности эритроцитов к деформации при их прохождении по узким капиллярам.

↑холестерол — ↓текучесть, ↓способность к деформации

↓холестерол — ↑текучесть, ↑способность информации → прохождение к клеткам

деформации эритроцитов обеспечивается также цитоплазматическими белками: спектрин и анкирин.

В мембране эритроцитов обнаруживаются интегральные транспортные белки: Na-K-АТФазы, Са-АТФазы и каналы для транспорта

на поверхности мембраны эритроцитов локализуются белок гликофорин, который обеспечивает групповую принадлежность крови.

О(1) — а-фукоза — углеводная часть гликофорила

А(2) — N-ацетил-галактозамином

В(3) — а-галактоза

АВ(4)

ЦП эритроцитов содержат гемоглобин, ферменты гликолиза и пентозофосфатного пути.

метаболизм зрелого эритроцита направлен на энергообразование и сохранение целостности мембран

зрелые не содержит митохондрий и значит энергообразование идёт анаэробно и основным источником энергии является Глюкоза

АТФ обеспечивает работу активного транспорта каналов, которые локализованы в мембране.

Антиоксидантная система эритроцитов

Главная роль эритроцитов — транспорт О2 в клетках, существует большой риск образования активных радикалов кислорода, которые могут повреждать мембраны эритроцитов — развита антиоксидантная система.

MetHb(Fe3+) не способен связывать кислород, поэтому его необходимо нейтрализовать

Супероксид-анион может повреждать клеточные мембраны, его так же необходимо нейтрализовать при помощи фермента супероксиддисмутазы. Ко-ферментом которого является Cu2+.

В процессе действия супероксиддисмутаза происходит образование Н2О2, это не радикал, однако Н2О2 может разлагаться с образованием гидроксил-радикала, который оказывает повреждающее действие на мембраны эритроцитов.

Поэтому необходимо обезвредить Н2О2:

а) каталаза

Н2О2 ----------> Н2О

-О2

б) кофермент глутатион-пероксидаза разлагает Н2О2 до воды и О2. Ко-ферментом является восстановленный глутатион, который окисляется в процессе разложения Н2О2, далее этот окисленный глутатион д.б снова восстановлен при помощи фермента глутатион-редуктазы.

НАДФН2 восстанавливает окисленный глутатион, при этом НАДФН2 образуется в пентозо-фосфатном пути окисления глю, при помощи фермента глю-6-ф-дегидрогеназы.