- •2. Гликопротеины и протеогликаны: химические и структурные различия и ихфункции. Липопротеины, классификация, химический состав, структурная организация, функциональная активность.

- •3. Гемопротеины. Миоглобин, структурная организация, строение гема, глобина. Роль миоглобина. Гемоглобины, структурная организация.

- •4. Флавопротеины, фосфопротеины, металлопротеины, нуклеопротеины: организация, строение, биологическое значение, представители.

- •5. Ферменты. Химическая природа и структурная организация ферментов. Активный центр фермента. Механизм действия ферментов. Специфичность действие ферментов.

- •6. Факторы, влияющие на активность ферментов. Ферментативные эффекторы (активаторы и ингибиторы). Виды ингибирования. Применения лекарств — ингибиторов ферментов (примеры).

- •7. Регуляция активности ферментов: на уровне транскрипции (на примере лактозного оперона), аллостерическая регуляция, ковалентная модификация

- •8. Энзимодиагностика и энзимотерапия

- •9. Тиамин, рибофлавин, никотиновая кислота, фолиевая кислота, цианокобаламин: название, биологическая роль, гиповитаминозы, пищевые источники

- •10. Пиридоксин, пантотеновая кислота, аскорбиновая кислота, биотин: названием, биологическая роль, гиповитаминоз, пищевые источники

- •11. Ретинол, кальциферол, филлохинон, токоферол: название, биологическая роль, гиповитаминоз, пищевые источники

- •12. Гормоны, общее понятие, классификация. Регуляции синтеза и высвобождения гормонов (привести примеры)

- •13. Аденилатциклазная и гуанилатциклазная система передачи гормонального импульса (на конкретных примерах)

- •14. Инозитолфосфатная система передачи гормонального сигнала (на конкретных примерах)

- •15. Механизм действия липофильных гормонов (на конкретных примерах)

- •16. Гормоны щитовидной железы: синтез, химическая природа, механизм действия, биологическое значение. Регуляция синтеза и секреция гормонов

- •17. Гормоны гипоталамуса и гипофиза, их химическая природа, биологическая роль. Гормоны гипотоламуса

- •Гормоны передней и промежуточной доли гипофиза

- •Гормоны задней доли гипофиза

- •18. Половые гормоны: предшественники, химическая природа, механизм действия, биологическое значение. Регуляция секреции и синтез гормонов мужские половые гормоны

- •Женские половые гормоны

- •19. Гормоны коркового слоя надпочечников: предшественники, химическая природа, механизм действия, биологическое значение. Регуляция секреции и синтез гормонов

- •20. Гормоны мозгового слоя надпочечников: химическая природа, механизм действия, биологическое значение

- •21. Гормоны поджелудочной железы: химическая природа, механизм действия, биологическое значение

- •23. Активный и пассивный транспорт веществ через мембраны

- •29. Цикл Кребса: продукты, роль витаминов. Связь окислительного декарбоксилирования пирувата и цикла Кребса с дыхательной цепью

- •32. Глюконеогенез: локализация в клетке, биологическое значение. Регуляция, взаимосвязь с процессом гликолиза, цикл Кори

- •33. Синтез и распад гликогена, последовательность реакций, биологическое значение. Гормональная регуляция процессов гликогенолиза и гликогенеза

- •34. Гормональная регуляция уровня глюкозы в крови. Тест толерантности к глюкозе

- •35. Физиологические важные липиды, классификация, биологическая роль

- •36. Переваривание липидов в желудочно-кишечном тракте (триацилглицеролов, фосфолипидов и эфиров холестерола)

- •37. Выведение липидов из клеток тонкого кишечника

- •38. Окисление жирных кислот: локализация в клетке, продукты реакции, участие витаминов. Регуляция распада жирных кислот гормонами

- •39. Синтез насыщенных и ненасыщенных жирных кислот: локализации в клетке, необходимые источники и их происхождение, продукты реакции, участие витаминов. Регуляции синтеза жирных кислот гормонами

- •40. Синтез и использование организмом кетоновых тел в качестве источника энергии

- •41. Биосинтез триацилглицеролов, фосфолипидов. Регуляция процессов. Распад триацилглицеролов и его гормональных регуляция, биологическое значение

- •42. Выведение липидов из клеток печени

- •43. Холестерин, его биомедицинское значение. Биосинтез холестерина, последовательность реакций, регуляция интенсивности синтеза. Транспорт холестерина к тканям и из тканей

- •2 Ацетил-КоА

- •44. Желчные кислоты: биосинтез, его регуляция. Кишечно-печёночная циркуляция и экскреция желчных кислот. Желчекаменная болезнь.

- •45. Классификация аминокислот по пищевой ценности. Азотистый баланс организма и причины его нарушения

- •46. Переваривание белков и всасывание продуктов распада белков в желудочно-кишечном тракте. Особенности переваривания белков у детей

- •48. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины, синтез, биологическое значение

- •49. Транспорт аммиака из тканей. Глюкозо-аланиновый цикл

- •50. Биосинтез мочевины, последовательность реакций, биологическое значение. Гипераммониемии и их коррекция

- •51. Метаболизм отдельных аминокислот: фенилаланин и тирозин. Нарушение метаболизма аминокислот

- •52. Метаболизм метионина и цистеина, глицина и серина

- •53. Метаболизм пуриновых нуклеотидов (общие схемы реакций), регуляция. Подагра

- •54. Метаболизм пиримидиновых нуклеотидов (общие схемы реакций), регуляции. Оротацидурия

- •55. Основные белки плазмы крови, их биологическая роль

- •56. Клинико-диагностическое значение белков плазмы крови (на примере протеинограмм)

- •57. Химический состав эритроцитов. Антиоксидантная система эритроцитов

- •58. Транспорт кислорода в клетки

- •59. Синтез гема и его регуляция. Распад гема. Образование билирубина

- •60. Нормальный обмен билирубина

- •61. Нарушение обмена билирубина: гемолитическая желтуха

- •62. Нарушение обмена билирубина: паренхиматозная желтуха

- •63. Нарушение обмена билирубина: обтурационная желтуха

- •64. Обмен железа: всасывание, транспорт кровью, депонирование. Регуляция обмена железа

- •65. Детоксикационная функция печени (на примере обезвреживание продуктов гниения аминокислот в кишечнике)

- •69. Механизм действия предсердного натрийуретического фактора на водно-минеральный обмен

- •70. Гормон, регулирующий уровень кальция в крови

29. Цикл Кребса: продукты, роль витаминов. Связь окислительного декарбоксилирования пирувата и цикла Кребса с дыхательной цепью

30. Классификация углеводов, входящих в состав ткани животных и человека, биологическая роль. Основные углеводы пищи. Переваривание и всасывание углеводов в желудочно-кишечном тракте. Транспорт углеводов в ткани и его регуляция

Углеводы — многоатомные спирты, содержащие кето- или альдегидную группу

Классификация: простые и сложные

Просты сахара не подвергаются гидролизу, классифицируются от количества углеродных атомов

1) триозы: глицеральдегид и диоксиацетон

2) тетрозы: эритроза

3) пентозы: рибоза и дезоксирибоза

4) гексозы: глюкоза, фруктоза, галактоза, манноза

5) гептозы: кседогептулоза

Также можно разделить на:

альдозы — эритроза, глицеральдегид, рибоза, глюкоза

петозы — фруктоза, деоксиацетон

Сложные углеводы гидролизуются с образованием простых сахаров (моно-); в зависимости от кол-ва моносахаридов различают:

1. олигосахариды — включают от 2х до 10 остатков моносахаров

физиологически-значимые дисахариды:

лактоза — остатки глю и галактозы, молочный сахар

сахароза — остатки глю и фру, источники: тросник, свекла

мальтоза — отаток 2 глю, образуется при распаде крахмала в ЖКТ

2. полисахариды — содержат более 10 остатков моносахаров

гомополисахариды — включают одинаковые моносахара (крахмал — остатки глю; в молекуле различают 2 структуры: амилозу и аминопектин. Амилоза — линейная цепь моносахаров, соединенных а-1,4-гликозидными связями. Амилопектин — ветвящаяся структура, в точке ветвления формируются а-1,6-гликозидные связи

Гликоген так же состоит из остатков глю, структура способна амилопектину, но имеет больше ветвей и образуется в клетках животных и человека. Наибольшая концентрация — печень и ск.мышцы

гетерополисахариды — состоят из разных моносахаридов и их производных, называют бикоз-амино-гликаны, т. е. Входят в состав протеогликанов — компонентов соед.ткани

- кондро-этил-сульфат

- гепаран-сульфат

- дерматан-сульфат

- гиалуроновая к-та

Функции углеводов:

энергообразование

дезоксирибоза, рибоза являются компонентами нуклеотида, который участвует в различных процессах: источники энергии; мономера НК; обезвреживание токсичных в-в

входят в состав гликопротеинов, которые являются ферментами, рецепторами, гормонами, иммуноглобулинами, интерферонами

углеводы являются компонентами протеигликанов, которые входят в состав межклеточного в-ва, соединительнаяная ткань, где углеводы участвуют в межклеточных взаимодействиях, транспорте в-в, удерживание ионов и воды, обеспечивают антимикробную функцию

углеводная часть мембраны эритроцитов обеспечивает групповую принадлежность крови

Переваривание углеводов в ЖКТ

1. распад сложных в-в до простых, с помощью ф-тов

2. всасывание простых в-в с помощью транспортных систем, локализованных в мембранах клеток кишечника

Пищевыми углеводами являются: крахмал, лактоза, сахароза.

Переваривание крахмала в желудочно-кишечном тракте Процесс начинается в ротовой полости, где присутствует фермент слюны — амилаза. Фермент образуется в клетках слюнных желез и по протокам попадает в ротовую полость. рН оптимальный для амилазы 6,8-7. Амилаза расщепляет крахмал до олигосахаридов — декстринов. Полный распад крахмала маловероятен, т.к. пища находится в ротовой полости короткий промежуток времени и амилаза является эндогидралазой, т.е. расщепляет гликозидные связи внутри молекул крахмала. Декстрины → в полость желудка, где рН 1,5-2, в этих условиях амилаза не активна. Далее декстрины → в полость 12-перстной кишки. После желудка они имеют кислое значение рН, поэтому их необходимо нейтрализовать; В ответ на кислые декстрины кишечные клетки вырабатывают гормон секретин, этот гормон стимулирует 1ую порцию панкреатического сока, содержащего гидрокарбонат, он поступает в полость дуаденума и нейтрализует кислые декстрины. Далее вырабатывается кишечный гормон холицистокин, который стимулирует 2ю порцию панкреатического сока, содержащего фермент амилазу. Фермент поступает в полость дуаденума, где гидрализует декстрины до дисахаров — мальтозы, изомальтозы. Мальтоза и изомальтоза → в полость тонкого кишечника ниже, где расщепляются ферментами мальтазой, изомальтазой до глюкозы; Ферменты мальтаза и изомальтаза осуществляет пристеночный распад дисахаров, т.к. эти ферменты локализуются в мембране клеток кишечника. Глю далее подвергается всасыванию.

Переваривание лактозы. Процесс осуществляется в полости тонкого кишечника, мембрана связывается ферментом лактазой. Фермент расщепляет гликозидную связь в молекуле лактозы с образованием глю и галактозы. Продукты реакции далее всасываются. Переваривание сахарозы. Происходит в полости тонкого кишечника, мембрана связывается ферментом сахаразой. Продукты реакции всасываются.

Тригалоза — дисахарид, состоит из 2х остатков глю, соединенных а-1,1-гликозидными связями, содержащимися в грибаз.

Расщепляется в т.кишечнике.ю мембрана связана ф-том тригалазой, до 2 остатков глю.

Переваривание растительных углеводов в ЖКТ

С растительной пищей поступают растительные волокна — целлюлоза, кторая состоит из остатков глюкозы, соединеных В-1,4-гликозидными связями.

В полости ЖКТ человека отсутствует фермент целюлаза, поэтому гидролиз растительных волокон не осуществляется.

Однако они имеют определенное значение в пищеварении:

1. связывают и выводят токсические вещества, особенно радиактивные Ме

2. растительные волокна являются объектом для действия микрофлоры кишечника, под действием ферментов микрофлоры из растительных волокон образуются следующие вещества:

• короткоцепочные ЖК (ацетат, пропионат, утират)

• газы (СО2, СН4, Н2)

• лактат

• этанол в физиологических концинтрациях

В физиологических концентрациях эти соединения улучшают моторику кишечника, соотв.эвакуацию кишечных соединений. ЖК могут быть использованы, как источники энергии клеток кишечника и немного печени.

Всасывание моносахаридов в кишечнике. Дальнейшая судьба простых сахаров В результате распада сложных углеводов в полости тонкого кишечника образуются простые сахара — глю, галактоза, фру; которые далее подвергаются всасыванию. Это означает, что простые сахара перемещаются из полости тонкого кишечника в его клетки. Глю всасывается двумя путями. 1.облегченная диффузия — осуществляется при помощи белков-переносщиков, которые называются "глют" локализованных в мембране клеток. Глю перемещается при помощи глют-5 в энтероциты, когда уровень глюкозы в полости кишечника больше, чем в клетках кишечника — пассивный транспорт. 2.вторично-активный транспорт — натрий-зависимый процесс Сначала ионы Na из полости тонкогг кишечника пассивным транспортом → в клетки тонкого кишечника, это стимулирует переход глю в энтероциты. Далее Na удаляется во внеклеточное пространство: полость кишечника/кровь при помощи Na-К-АТФазы — активный транспорт. Галактоза всасывается вторично-активным транспортом как глю; Фруктоза — облегченной диффузии при помощи глют-5. Из клеток тонкого кишечника бо́льшая часть простых сахаров → в воротную вену печени → в печень. Остальная часть попадает в лимфатическую систему, далее в малый круг, зачем в большой круг кровообращения и перемещается в клетку.

Транспорт глю

глют-1 — локализуются в мозге, эритроцитах, плаценте, сетчатки

глют-2 — в мембране кишечника (глю покидает кл.кишечника ч/з глют-2), печень, поджелудочная железа; глю может перемещаться из крови в клетки ч/з глют-2, а так же в обратном направлении

глют-3 — мозг, почки (для почек характерен так же наличие глют-1 и возможно глют-2)

глют-4 — в мембране ск.мышц, миокарда, жир.тканях

активность глют-4 контролируется при помощи инсулина. Во время голода, глю↓ в крови, инсулин не активен, глют-4 локализуется в ЦП ск.мышц, миокарда, жир.ткани. После еды, когда глю↑ в крови, инсулин активен, он связывается с рецепторами в мембране, после чего глют-4 перемещается из ЦП к мембране, встраивается в нее и происходит транспорт глю из крови в кл. таким образом транспорт является инсулин-зависимым процессом

глют-5 — в мембранах клеток кишечника, сперматозоидов (для транспорта фру)

31. Гликолитический распад глюкозы: локализация в клетке, биологическая роль. Процессы энергообразования при гипоксических состояниях. Регуляция гликолиза. Пентозофосфатный путь: биологическое значение

Схема распада глюкозы в аэробных условиях. Роль этого процесса. Количество АТФ.

Роль процесса — энергообразование

Гликолиз осуществляется в ЦП, не требуется О2.

Различают подготовительный и окислительный этапыПодготовительный. распад молекулы глю на 2 триозы: глицероальдегид-фосфат и фосфодиоксиацетон.

Окислительный. Окисление триозы с целью

энергообразования.

В аэробных условиях пируват перемещается для дальнейшего окисления в матриксе митохондрий в общих путях катаболизма.Итого по всем этапам 38 АТФ — теоретически; 32 — практически.

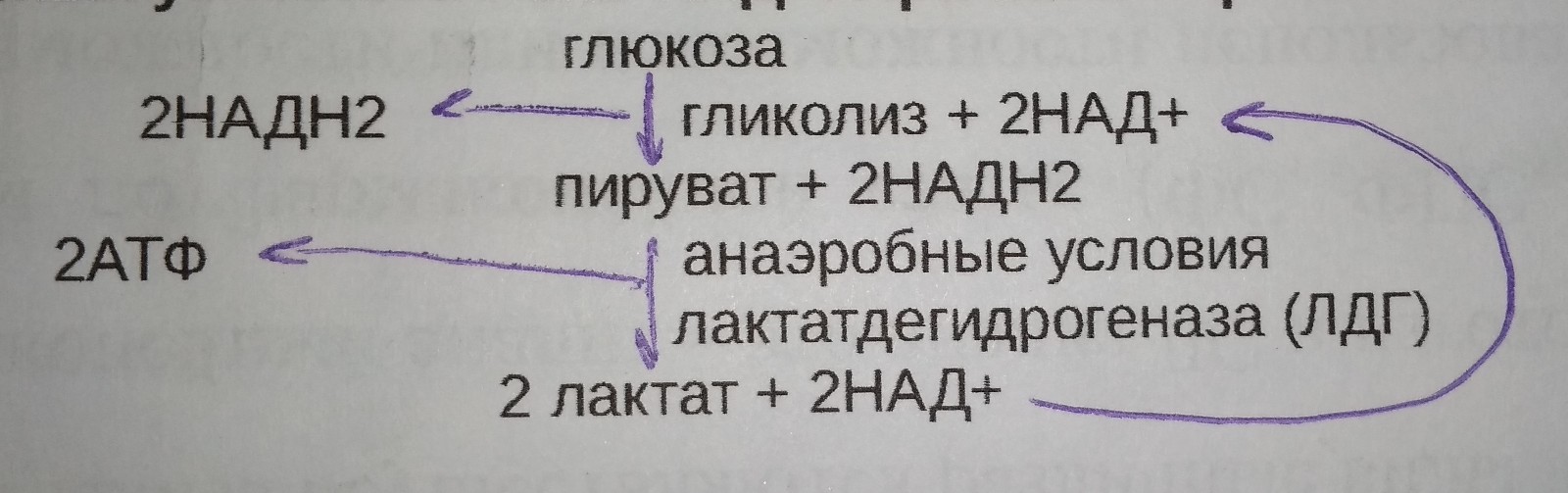

Энергообразование в анаэробных условиях. Роль НАД+. Причины образования лактата

Значение лактатной реакции1.регенерация НАД+ для осуществления гликолиза

2.энергообразование. В некоторых клетках анаэробное окисление глюкозы — единственный путь энергообразования.

Например: эритроциты, которые лишены митохондрий, поэтому анаэробное энергообразование невозможно.

В некоторых клетках отмечается и аэробный и анаэробный пути:

• лейкоциты: молекулы О2 тратятся на имунные реакции — часть энергии образуется анаэробно.

• Мозговой слой почек: образуется лактат, который перемещается в кору почек, где превращается в глю, который используется как источник энергии, а так же глю может поступать в кровь для поддержания ее уровня в норме.

• Мозговой слой надпочечников: осуществляет образование лактата, который диссоциирует с высвобождением Н+ в среду. Н+ закачиваются в ЦП в везикулы — это необходимо для транспорта адреналина и норадреналина в эти везикулы.

• Клетки скелетных мышц: при выполнении интенсивной работы.ю сопровождается дефицитом О2

• глиальные клетки перв. Вентезир. Лактат, который используются нейронами как источник энергии и глю

Существуют причины, способствующие усилению анаэробного окисления глю в результате образуется лактат, который перемещается в плазму, где его уровень вешу нормы

1) гипоксия: болезнь ССС, анемии, болезни органов дыхания, черепно-мозговые (нарушения дыхательного центра); интенсивная физическая нагрузка, дефицит гормонов щитовидной железы (гипотериоз); ингибирование дых.цепи митохондрий

2) дефицит витаминов, учавствующих в аэробном окислении глю: В1, В2, ВР, липолиевая кислота, пантотеновая кислота.

3) избыток гормонов щитовидной железы — гипертериоз, приводит к снижению окислительного фосфорилирования на дыхюцепи митохондрий, поэтому часть энергии может образовываться анаэробно.

Существуют причины, способствующие усилению анаэробного ок-ия глю в результате образуется лактат, который перемещается в плазму, где его уровень↑ нормы.

Гипоксия: болезнь ССС, анемии, болезни органов дыхания, черепно-мозговые (нарушения дых.центра) травмы, интенсивная физическая нагрузка, дефицит гормоноа щитовидной железы(гипотериоз); ингибирование дыхательной цепи митохондрий

дефицит витаминов, участвующих в аэробном ок-ии глю: В1, В2, ВР, липолиевая к-та, пантотеновая к-та

избыток гормонов щитовидной железы — гипертериоз, приводит к ↓ок-ого фосфорилирования на дых.ц. митохондрий, поэтому часть энергии может образовываться анаэробно

В результате переключения на анаэробное энергообразование наступает дефицит энергии — гипоэнергитические состояния.

Пентозофосфатный путь окисления глюкозы, его роль

Осуществляется в цитоплазме, в ходе окисления от глю отщепления 1 углеродный атом — апотанический путь распада.

Процесс включает 2 стадии:

1этап — окислительный; происходит образование НАДФН2 и рибоза-5-ф

2этап — не окислительный; превращает пентоз, что предотвращает их накопление и в итоге образуется фруктоза-6-ф, глицероальдегид-6-ф

Катализируется ферментами: транскиталазами, трансальдолазами, которые используют в качестве кофермента витамина В1.

Значение пентозо-фосфатного пути:1) образуется НАДФН2, который используется для синтеза липидов (ЖК, холестерол); обезвреживается токсичное вещество;обезвреживание свободных радикалов О2; генерация свободных радикалов О2; синтез желчных кислот.

2) образуется рибоза-5-ф: используется на синтез нуклеотидов, которые являются источниками энергии и мономерами НК.

3) образуется фру-6-ф и глицероальдегид-ф, которые могут окисляться в гликолизе с целью энергообразования и учавствуют в синтезе глю.