Козьминых С.И. Организация защиты информации в ОВД. Ч. 1

.pdf

131

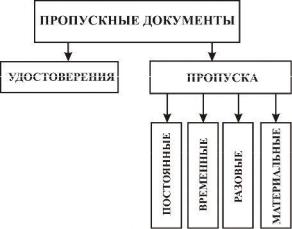

Рис. 17. Виды пропускных документов

Пропуска могут быть постоянные, временные и разовые для сотрудников и посетителей, а также материальные для ввоза(вывоза) материальных ценностей. На удостоверениях и пропусках проставляются печати, предусмотренные правилами режима, и различные знаки, определяющие зону доступности, период их действия, право проноса портфелей или других личных вещей. Период пребывания сотрудников на территории объекта в рабочее и нерабочее время определяется руководством с проставлением цифрового знака на удостоверении или пропуске. Образцы удостоверений и пропусков, а также цифровых знаков, печатей, проставляемых на удостоверениях и пропусках, разрабатываются службой безопасности и утверждаются руководством объекта.

Полная замена удостоверений и постоянных пропусков производится, как правило, через 3–5 лет. Через 1–2 года проводится перерегистрация с проставлением соответствующей отметки.

Удостоверения или постоянные пропускавыдаются сотрудникам при поступлении на работу на основании приказа о зачислении в штат. Повторно удостоверения и постоянные пропуска выдаются только на основании письменных ходатайств руководителей подразделений, где они состоят в штатах. Удостоверения и постоянные пропуска могут выдаваться лицам, не работающим на данном объекте, по отдельному утвержденному руководством списку с указанием должности, фамилии, имени, отчества и сопроводительных пометок. Эти документы должны постоянно храниться в бюро пропусков(в дежурной части) и выдаваться посетителю в момент его прибытия.По завершении работ эти лица сдают документы в бюро пропусков.

Временные пропуска с фотографиями на срок до трех месяцев выдаются лицам, работающим временно, или прикомандированным. Временные пропуска без фотографии на срок до одного месяца действуют при предъявлении паспорта (удостоверения личности). Продление действия временных пропусков допускается на срок не более двух месяцев.

Разовый пропуск должен быть действителен в течение30 минут с момента выдачи до входа в здание, а также в течение15 минут после отметки на пропуске о времени ухода посетителя с предприятия. Руководитель подразделения, в котором находится посетитель, обязан на обороте разового пропуска сделать отметку о времени ухода посетителя и расписаться с указанием своей фамилии.

132

Материальные пропуска выдаются лицом, ответственным за сохранность материальных средств. Учет пропускных документов, их оформление и выдача осуществляются в бюро пропусков и в подразделениях охраны. Журналы разовых и материальных пропусков, отрывные корешки пропусков, а также заявки на них хранятся не менее трех месяцев. Использованные постоянные и временные пропуска уничтожаются по мере необходимости не реже одного раза в год.

4.Организация инженерно-технической защиты объекта

Косновным средствам инженерно-технической защиты объекта относятся:

–заградительные инженерные сооружения;

–средства защиты и укрепленности строительных конструкций;

–технические средства охраны;

–системы контроля и управления доступом;

–системы видеоконтроля;

–различные виды поискового спецоборудования. Данные средства применяются:

–для обеспечения охраны территории объекта и наблюдения за ней;

–охраны зданий, внутренних помещений и наблюдения за ними;

–охраны оборудования, хранилищ и перемещаемых носителей информации;

–осуществления контролируемого доступа в защищаемые зоны, охраняемые помещения и хранилища;

–создания препятствия визуальному наблюдению, подслушиванию и фотографированию;

–нейтрализации побочных электромагнитных излучений и наводок;

–исключения возможности перехвата электромагнитных излучений фор-

мируемых средствам связи, обработки информации и электронновычислительной техникой.

Для выполнения этих задач технический отдел службы безопасности объекта должен обеспечивать выполнение организационных, организационнотехнических и технических мероприятий.

К организационным мероприятиям относятся меры ограничительного характера, сводящиеся к регламентации доступа и использования технических средств обеспечения деятельности организации и обработки конфиденциальной информации в традиционных или автоматизированных режимах.

Организационные мероприятия предусматривают:

–определение границ охраняемой территории;

–определение технических средств, используемых для обработки конфиденциальной информации в пределах охраняемой зоны;

–определение опасных зон, в которых возможно образование физических каналов утечки информации, и/или несанкционированного доступа к информации посредствам технических средств;

–реализацию мер локализации или блокирования возможных каналов утечки конфиденциальной информации или несанкционированного доступа к ней;

–организацию контроля, поиска и обнаружение неконтролируемого излучения опасных сигналов за счет побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН);

133

–организацию строгого контроля прохода и проноса каких-либо предметов, устройств, средств, механизмов в контролируемую зону объекта, представляющих собой технические средства получения и передачи конфиденциальной информации.

Организационно-технические мероприятия обеспечивают блокирование возможных каналов утечки информации через технические средства обеспечения трудовой деятельности с помощью специальных технических средств, устанавливаемых на элементы конструкции зданий, помещений и технических средств, потенциально образующих возможные каналы утечки информации.

Для этих целей возможно использование:

–технических средств пассивной защиты: фильтры, ограничители и средства развязки электрических и электромагнитных сигналов;

–технических средств активной защиты: генераторы акустических шумов и электромагнитных помех.

Технические мероприятия обеспечивают приобретение, установку и использование в процессе трудовой деятельности специальных, защищенных от побочных излучений и наводок, технических средств обработки конфиденциальной информации или средств, ПЭМИН которых не превышают норм на границе охраняемой территории.

5. Организация безопасного функционирования информационных систем на объекте

В настоящее время деятельность любой организации сопровождается огромными объемами информации, которая циркулирует в различных информационных системах (ИС). Для пресечения несанкционированного доступа(НСД) к информационным системам необходимо организовать систему их защиты с использованием современных программно-аппаратных криптографических средств.

Организация защиты информации, обрабатываемой в информационных системах, основывается на следующих принципах:

1.Защита ИС основывается на положениях и требованиях существующих законов, стандартов и нормативно-методических документов по защите от НСД

кинформации.

2.Защита средств вычислительной техники, входящей в состав ИС, обеспечивается комплексом программно-технических средств.

3.Защита ИС обеспечивается организационными мерами и поддерживающих их комплексом программно-технических средств.

4.Защита ИС должна обеспечиваться на всех технологических этапах обработки информации и во всех режимах функционирования, в том числе при проведении ремонтных и регламентных работ.

5.Программно-технические средства защиты не должны ухудшать основные функциональные характеристики ИС(надежность, быстродействие, возможность изменения конфигурации).

6.Неотъемлемой частью работ по защите является оценка эффективности средств защиты, осуществляемая по методике, учитывающей всю совокупность технических характеристик оцениваемого объекта, включая технические решения и практическую реализацию средств защиты.

134

7. Защита ИС должна предусматривать контроль эффективности средств защиты от НСД. Этот контроль может быть либо периодическим, либо инициироваться по мере необходимости пользователем АС или контролирующими органами.

Известны основные способы несанкционированного доступа к ИС:

–непосредственное обращение к объектам доступа;

–создание программных и технических средств, выполняющих обращение

кобъектам доступа в обход средств защиты;

–модификация средств защиты, позволяющая осуществить НСД;

–внедрение в технические средства СВТ или АС программных или технических закладок, нарушающих предполагаемую структуру и функции СВТ или АС и позволяющих осуществить НСД.

Для их предотвращения необходимо выполнить ряд мероприятий защиты ИС, осуществляемых:

–системой разграничения доступа (СРД) субъектов к объектам доступа;

–реализацией правил разграничения доступа (ПРД) субъектов и их процессов к данным;

–реализацией ПРД субъектов и их процессов к устройствам создания -ре зервных копий;

–управлением потоками данных с целью предотвращения записи данных на носители несоответствующего грифа секретности;

–реализацией правил обмена данными между субъектами для ИС, построенных по сетевым принципам;

–идентификацией и аутентификацией субъектов и поддержание привязки субъекта к процессу, выполняемому для самого субъекта;

–учетом выходных печатных и графических форм и твердых копий в АС;

–контролем целостности и надежности как программной и информационной части СРД, так и обеспечивающих ее средств.

6. Проверка наличия конфиденциальных документов, дел и носителей информации

Цель проверки наличия документов, дел и носителей конфиденциальной информации – установление их реального соответствия записям в учетных формах, сохранности, целостности и комплектности материалов, а также своевременное выявление фактов утраты конфиденциальных материалов и определение правильности выполнения процедур и операций по их учету, хранению и использованию. Проверка стимулирует тщательное соблюдение всеми сотрудниками требований по работе с конфиденциальными материалами, обеспечение их физической сохранности и в конечном счете– информационную безопасность организации.

Проверка всегда ведется от учетных данных– к документам, экземплярам документа и составным частям каждого документа или дела. Кроме того, в ходе проверки рассматриваются вопросы снятия с документов грифа конфиденциальности.

Проверки наличия конфиденциальных материалов могут быть регламентированными (периодическими) и нерегламентированными (непериодическими).

Регламентированные, обязательные проверки наличия документов, дел и носителей информации проводятся ежедневно, ежеквартально и по окончании

135

календарного года. Они охватывают весь массив конфиденциальных материалов. Нерегламентированные проверки осуществляются при смене руководителей подразделений или направлений деятельностиувольнении, сотрудников, после ликвидации экстремальной ситуации, выявления факта утраты информации и в других нештатных ситуациях. Они обычно ограничиваются проверкой конкретной части конфиденциальных документов.

Ежедневные проверки (самопроверки или проверки вторым работником) наличия конфиденциальных документов проводятся в конце рабочего дня всеми сотрудниками организации, работающими с конфиденциальными материалами. Квартальные и годовые проверки наличия конфиденциальных материалов проводит специально назначаемая комиссия, по результатам этих проверок составляется акт.

Любой вид проверки может быть закончен лишь после выявления фактического наличия всех документов, числящихся по учетным формам. Проверкам подвергаются только основные учетные формы– журналы регистрации и учетные карточки. Другие учетные формы (описи, перечни, реестры, акты, карточки учета разрешений и выдачи материалов и т.д.) носят вспомогательный характер.

Впроцессе проведения квартальной проверки наличия конфиденциальных материалов контролируется сохранность традиционных и электронных документов, находящихся на исполнении у сотрудников и не подшитых в дела. Одновременно проверяется соблюдение ими установленного порядка работы с конфиденциальными материалами, их хранения, правильности ведения внутренней описи документов, находящихся у исполнителя, своевременности и полноты, а также ежедневной сдачи всех материалов в службу безопасности (службу конфиденциального документооборота). Проверка ведется в обязательном присутствии самого сотрудника.

Впроцессе проведения годовой проверки наличия конфиденциальных материалов контролируется сохранность всех традиционных и электронных -до кументов, находящихся как на исполнении, так и исполненных документов, подшитых в дела, независимо от времени их поступления, получения или издания. Дела проверяются полистно.

Отсутствие конфиденциального документа, дела или носителя информации у сотрудника, которому они были выданы, считается утратой этих материалов. В подобном случае комиссия составляет акт и немедленно докладывает об утрате первому руководителю организации для принятия решения. Акт составляется также в случае обнаружения в базе данных компьютера сотрудника или на дискете неучтенной или несанкционированно сохраненной копии электронного документа.

Процесс исполнения, движения и использования изданных конфиденциальных документов более сложен в технологическом отношении, чем аналогичный процесс обработки открытых документов, и требует четкого выполнения всех рассмотренных стадий, этапов и процедур в указанной последовательности, что дает возможность защитить ценную информацию и ее носители от возможных потенциальных и реальных угроз. Этой же цели служат регулярные проверки наличия документов, дел и носителей информации.

136

7. Организация служебного расследования по фактам разглашения сотрудниками информации ограниченного доступа

В случаях выявления утраты конфиденциальных документов или разглашения сотрудниками организации информации ограниченного доступа по данным фактам службой безопасности проводится служебное расследование.

Служебное расследование по фактам разглашения конфиденциальной информации – это действия компетентных сотрудников службы безопасности объекта или членов специальной комиссии по выявлению причин и обстоятельств утечки конфиденциальной информации, подготовки предложений о наказании виновных и выработки мер по недопущению подобных фактов.

Цель служебного расследования – предупреждение и пресечение разглашения информации ограниченного доступа в организации.

Основаниями для проведения служебного расследования разглашения информации ограниченного доступа являются выявления факта разглашения информации ограниченного доступа и приказ руководителя объекта о проведении служебного расследования.

Фактом разглашения информации ограниченного доступа является достоверная информация, полученная компетентными сотрудниками в ходе плановых или внеплановых проверок или оперативных мероприятий, а также полученная от других лиц, об ознакомлении посторонних граждан или организаций с конфиденциальной информацией, принадлежащей данному объекту.

Факт разглашения информации ограниченного доступа при его обнаружении докладывается начальником службы безопасности или ответственным сотрудником организации в письменном виде, в форме рапорта или служебной записки руководителю объекта. Если руководитель объекта считает данную информацию существенной, и факт разглашения информации может причинить ущерб организации, он принимает решение о проведении служебного расследования.

Как правило, для проведения служебного расследования создается специальная комиссия, возглавляемая начальником службы безопасности. В состав комиссии входят компетентные сотрудники службы безопасности, а также другие лица, ответственные за защиту информации в организации.

Состав комиссии утверждается руководителем организации. Члены комиссии по проведению служебного расследования по факту разглашения информации ограниченного доступа наделяются полномочиями, необходимыми для их работы.

Задачами служебного расследования по фактам разглашения информации ограниченного доступа могут быть различные виды выявления, а именно:

–объема и состава информации ограниченного доступа, которая стала известна посторонним лицам;

–фамилии тех, кому и при каких обстоятельствах была разглашена конфиденциальная информация (время, место, кому конкретно);

–причины разглашения конфиденциальной информации(преднамеренное, непреднамеренное);

–обстоятельств разглашения конфиденциальной информации(доверительная беседа, интервью, доклад и т.п.);

137

–причин, способствующих разглашению конфиденциальной информации (отсутствие контроля, незнание правил защиты информации, халатность со стороны ответственных лиц и т.п.).

–степени виновности ответственных лиц, имеющих отношение к разглашенной конфиденциальной информации и эффективности мер безопасности, которые они осуществляли по недопущению ее разглашения;

По результатам проведения служебного расследования составляетсязаключение служебного расследования, в котором подробно записывается ход расследования, выявленные факты и обстоятельства в соответствии с вышеперечисленными целями и задачами.

В выводах заключения служебного расследования должна быть результирующая часть, в которой кратко формулируются: причины и обстоятельства разглашения информации ограниченного доступа; лица, виновные и причастные к ее разглашению; предложения по привлечению виновных к ответственности. К заключению служебного расследования прикладываются все материалы служебного расследования (объяснения, рапорта, заявления, служебные записки, копии документов, фото- и видеоматериалы и др.).

Вместе с заключением служебного расследования специалисты службы безопасности готовят предложения по проведению дополнительных мероприятий, направленных на недопущение повторных фактов разглашения информации и совершенствование всей системы защиты информации на объекте.

По результатам проведения служебного расследования руководителем объекта издается приказ о привлечении к ответственности лиц, виновных в разглашении информации ограниченного доступа, а также о реализации дополнительных мер по недопущению подобных случаев.

8. Проведение аналитико-разведывательной работы службой безопасности организации

Одним из видов деятельности службы безопасности организации является аналитико-разведывательная работа, включающая в себя сбор и обработку информации о злонамеренных и криминальных действиях, направленных против своей организации. Эту задачу может решать организационно-аналитический отдел службы безопасности объекта, а активную помощь ему должны оказывать оперативный отдел и отдел собственной безопасности.

Цели и задачи аналитико-разведывательной работы:

–выявление фактических возможностей разглашения, утечки и реализации способов несанкционированного доступа к конфиденциальной информации;

–прогноз вероятных устремлений злоумышленников к конфиденциальной информации;

–выявление причин и обстоятельств, способствующих утечке конфиденциальной информации;

–оценка надежности и степени защищенности организации от внутренних

ивнешних угроз;

–анализ, разработка и внедрение комплексных научно обоснованных мер по защите конфиденциальной информации.

138

Особое внимание должно уделяться глубокому, детальному и тщательному анализу возможных злонамеренных и криминальных действий, направленных против организации. В то же время служба безопасности должна пресекать попытки сбора различного рода информации о деятельности своей организации.

Для этой цели в составе организационно-аналитического отдела необходимо организовать контрразведывательное подразделение.

Значение и роль контрразведки службы безопасности в современных условиях обусловлены двумя обстоятельствами:

1)стремлением злоумышленников устранить или нейтрализовать деятельность организации с помощью различных средств и способов шпионажа;

2)расширением масштаба криминализации населения, создающей питательную почву для его определенных слоев решать свои задачи преступным путем.

Исходя из этого, цель контрразведывательного подразделения можно опре-

делить как противодействие разведывательным мероприятиям злоумышленников и пресечение правонарушений со стороны организованных преступных групп или отдельных лиц, посягавших на интересы организации или его -от дельных сотрудников. В отличие от разведки объектом контрразведывательной деятельности является не внешняя, а внутренняя среда функционирования организации. Эта среда включает в себя следующие элементы:

1.Руководящий состав организации как потенциальный объект разведывательных мероприятий и/или преступлений.

2.Лица из вспомогательного персонала, имеющие доступ к конфиденциальной информации.

3.Сотрудники, со стороны которых потенциально существует опасность предоставления преступным элементам таких сведений, которые помогут им совершить преступления.

4.Непосредственно сотрудники службы безопасности.

5.Сотрудники организации, родственники которых имеют связи с криминалом.

6.Ранее уволившиеся сотрудники.

7.Сотрудники, которые в силу своих должностных обязанностей регулярно принимают посетителей. Определение цели и объекта контрразведывательной деятельности позволяет определить круг возможных задач подразделения контрразведки:

–борьба с различными видами шпионажа;

–пресечение преступлений против отдельных групп сотрудников (или всех сотрудников на их рабочих местах);

–оказание содействия правоохранительным и контрольно-надзорным орга-

нам в документировании противоправных действий лиц, совершающих уголовные преступления и административные проступки.

Выполнение задач подразделения контрразведки возможно при реализации им следующих функций:

–сбор сведений и документов по гражданским и уголовным делам;

–регулярное информирование руководства о причинах, порождающих условия, способствующие совершению правонарушений со стороны сотрудников;

–документирование и учет лиц, совершивших административные правонарушения;

139

–выявление лиц из числа сотрудников, оказывающих содействие преступным элементам в совершении ими преступлений;

–изобличение шпионов из числа сотрудников;

–информирование руководителей о планируемых в отношении них преступлениях;

–поиск без вести пропавших сотрудников;

–создание условий, исключающих подслушивание разговоров в служебных кабинетах;

–выявление обстоятельств разглашения сведений, составляющих конфиденциальную информацию;

–выяснение биографических и других характеризующих личность данных

осотрудниках (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых контрактов;

–поиск утраченного сотрудниками имущества, принадлежащего организации.

Контрольные вопросы

1.Какие основные задачи должна решать служба безопасности организа-

ции?

2.Какие основные функции должна выполнять служба безопасности организации?

3.Как формируется структура службы безопасности?

4.Какие подразделения входят в типовую организационную структуру службы безопасности, и какие функции возлагаются на эти подразделения?

5.Для чего организуют внутриобъектовый режим на объекте, какие он решает задачи?

6.Какие виды пропускных документов применяются при организации внутриобъектового (контрольно-пропускного) режима на объекте?

7.Какие основные средства инженерно-технической защиты применяются для обеспечения информационной безопасности объекта?

8.Какие основные организационные, организационно-технические и технические мероприятия должны выполняться для обеспечения информационной безопасности объекта?

9.На каких принципах основывается организация защиты информации, обрабатываемой в информационных системах?

10.Какие виды проверки наличия конфиденциальных документов, дел и носителей информации используются в организациях?

11.Что является целью служебного расследования по факту разглашения сотрудником конфиденциальной информации?

12.Какие задачи должны быть решены при проведении служебного расследования по фактам разглашения информации ограниченного доступа?

13.Как оформляется заключение служебного расследования по фактам разглашения информации ограниченного доступа?

14. Какие цели и задачи ставятся при проведениианал разведывательной работы?

15. Какие функции возлагаются на подразделение контрразведки службы безопасности организации?

140

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Положения российского законодательства, регламентирующие допуск к государственной тайне

Основным законом, регулирующим отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации является Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне». Ниже приведены основные статьи этого закона, имеющие первостепенное значение для организации защиты информации, составляющей государственную тайну в российской полиции.

Статья 4. Полномочия органов государственной власти и должностных лиц в области отнесения сведений к государственной тайне и их защиты.

1. Палаты Федерального Собрания:

–осуществляют законодательное регулирование отношений в области государственной тайны;

–рассматривают статьи федерального бюджета в части средств, направляемых на реализацию государственных программ в области защиты государственной тайны;

–определяют полномочия должностных лиц в аппаратах палат Федерального Собрания по обеспечению защиты государственной тайны в палатах Федерального Собрания.

2. Президент Российской Федерации:

–утверждает государственные программы в области защиты государственной тайны;

–утверждает по представлению Правительства Российской Федерации состав, структуру межведомственной комиссии по защите государственной тайны и положение о ней;

–утверждает по представлению Правительства Российской Федерации Перечень должностных лиц органов государственной власти, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, а также Перечень сведений, отнесенных

кгосударственной тайне;

–заключает международные договоры Российской Федерации о совместном использовании и защите сведений, составляющих государственную тайну;

–определяет полномочия должностных лиц по обеспечению защиты государственной тайны в Администрации Президента Российской Федерации;

–в пределах своих полномочий решает иные вопросы, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и их защитой.

3. Правительство Российской Федерации:

–организует исполнение Закона Российской Федерации «О государственной тайне»;

–представляет на утверждение Президенту Российской Федерации состав, структу-

ру межведомственной комиссии по защите государственной тайны и положение о ней;

–представляет на утверждение Президенту Российской Федерации Перечень должностных лиц органов государственной власти, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне;

–устанавливает порядок разработки Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне;