1601

.pdf

Асинхронные входы R и S работают так же, как в RS-триггере, независимо от сигналов на остальных входах: режим S=1; R=0 – режим записи 1; режим S=0 и R=1 – режим записи 0; режим S=R=0 – режим хранения информации. Не допускается одновременное наличие на входах R и S активных сигналов S=R=1.

При S=R=0 логика работы входов J, K и C такова: если на входе J логическая 1, а на входе K – логический 0, то по спаду синхроимпульса на входе C триггер установится в состояние 1. Если на входе J – логический 0, а на входе K – логическая 1, то по спаду синхроимпульса на входе C триггер установится в состояние 0. В случае, когда и на входах J и K логические нули, то независимо от сигнала на входе C состояние триггера не меняется. И последний режим работы, когда на входах J и K логические единицы, JK-триггер работает в режиме делителя частоты сигнала на входе С. Это означает, что по заднему фронту каждого тактового импульса состояние триггера меняется на противоположное.

Из табл. 3.4.5 истинности JK-триггера видно, что при J=1 и K=0 триггер по тактовому импульсу устанавливается в состояние 1 (Q=1). При J=0 и К=1 триггер по тактовому импульсу устанавливается в состояние 0 (Q=0); при J=K=0 триггер хранит ранее принятую информацию независимо от сигнала на синхронизирующем входе С; при J=K=1 состояние выхода Q триггера с каждым импульсом на синхронизирующем входе С изменяется на противоположное. Триггер становится делителем частоты на 2.

C |

t |

|

J

t

K

t

Q

t

Q

t

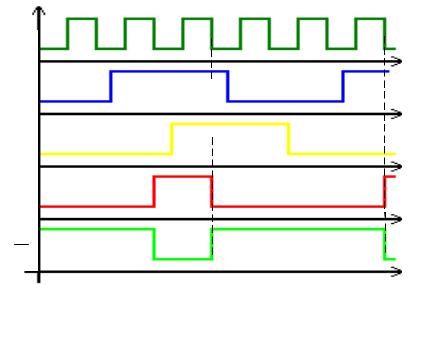

Рис. 3.4.8. Временная диаграмма JK-триггера при R=S=0

70

На рис. 3.4.8 приведена временная диаграмма JK-триггера, иллюстрирующая переключение триггера по спаду синхронизирующего сигнала в зависимости от состояния входов J и K.

Счетчики. На рис. 3.4.9 приведены условное обозначение четырехразрядного двоичного счетчика и его временная диаграмма.

|

|

|

|

|

|

|

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

D0 |

СТ2 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

D1 |

|

2 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

D2 |

|

4 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

D3 |

|

8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

V |

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

PI |

|

Р |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

б) |

||||||||||||||||||||||

Рис. 3.4.9. Условное обозначение четырехразрядного двоичного счетчика (а) и его временная диаграмма (б)

Входы D0–D3 называются информационными входами и служат для записи в счетчик какого-либо двоичного состояния. Это состояние отобразится на его выходах и от него будет производиться начало отсчета. Другими словами, это входы предварительной установки. Вход V разрешения предустановки служит для разрешения записи кода по входам D0–D3. Предварительная запись в счетчик производится при подаче сигнала разрешения записи на вход V в момент прихода импульса на тактовый (счетный) вход С. Знак «\» на входе С означает, что счетчик срабатывает по спаду импульса. Знак «/» на входе С означает, что счетчик срабатывает по фронту импульса.

Вход R служит для обнуления счетчика, т. е. при подаче импульса на этот вход на всех выходах счетчика устанавливается логический ноль. Вход PI называется входом переноса. Выход P называется выходом переноса. На этом выходе формируется сигнал при переполнении счетчика (когда на всех выходах устанавливаются логические единицы). Этот сигнал обычно подается на вход переноса следующего счетчика. На выходах 1,2,4,8 формируется двоичный код, соответствующий числу поступивших на вход счетчика импульсов. Как вид-

71

но из временной диаграммы, частота импульсов на этих выходах делится соответственно на 1, 2, 4 и 8.

3.5. Регистры, распределители и коммутаторы

Регистрами называются устройства для приема, хранения, передачи и преобразования информации, представленной обычно в двоичной системе счисления. На рис. 3.5.1 приведена схема трехразрядного регистра сдвига на JK-триггерах. Временная диаграмма регистра сдвига приведена на рис. 3.5.2.

Предварительно подачей сигналов на установочные входы R и S все триггеры установлены в нулевое состояние (Q1=Q2=Q3=0).

Выход

S TT1 Q1 |

S TT2 Q2 |

S TT3 Q3 |

J |

J |

J |

+ K |

K |

K |

C |

C |

C |

Q1 |

Q2 |

Q3 |

R |

R |

R |

Рис. 3.5.1. Регистр сдвига на JK-триггерах

C

t

Q1

t

Q2

t

Q3

t

Рис. 3.5.2. Временная диаграмма регистра сдвига

72

Установим триггер ТТ1 в состояние Q1=1. При этом состояние регистра определится совокупностью значений Q1Q2Q3=100. Под действием первого импульса синхронизации С состояние триггера изменится на Q1Q2Q3=010 (см. рис. 3.5.2), под действием второго импульса синхронизации – на Q1Q2Q3=001 и т.д. Таким образом, под действием каждого импульса синхронизации происходит сдвиг двоичного числа на один разряд.

В качестве распределителей и коммутаторов используются мультиплексоры и демультиплексоры.

Мультиплексор – это устройство, обеспечивающее соединение одного из информационных входов с выходом. Номер информационного входа, который соединяется с выходом, задается в двоичном коде на адресных входах. Если мультиплексор имеет n адресных входов, то в нем может быть 2n информационных входов. Условное обозначение и таблица истинности мультиплексора приведены в табл. 3.5.1.

Таблица 3.5.1

Условное обозначение и таблица истинности мультиплексора

|

Условное обозначение |

Адрес |

На выход Q |

|||||||||

|

|

|

мультиплексора |

|

|

передается |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

А0 |

А1 |

информация |

|

|

|

|

D0 |

MX |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

со входа |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

D1 |

|

|

|

|

|

0 |

0 |

D0 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

D2 |

|

Q |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

0 |

1 |

D1 |

|||||||

|

|

|

|

D3 |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

0 |

D2 |

|

|

|

|

A0 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

A1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

D3 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мультиплексор позволяет передавать по одной коммуникационной линии или каналу одновременно несколько различных потоков данных.

Демультиплексор – это устройство, обеспечивающее соединение одного из информационных выходов с одним входом. Номер информационного выхода, который соединяется со входом, задается в двоичном коде на адресных входах. Если демультиплексор имеет n адресных входов, то в нем может быть 2n информационных выходов.

73

Условное обозначение и таблица истинности демультиплексора приведены в табл. 3.5.2.

Таблица 3.5.2

Условное обозначение и таблица истинности демультиплексора

|

|

Условное обозначение |

Адрес |

Информация |

||||||||||

|

|

демультиплексора |

|

|

со входа D |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

А0 |

А1 |

передается |

|

|

|

|

|

DMX |

Q |

0 |

|

|

|

|

|

|

на выход |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

D |

0 |

0 |

Q0 |

|||||||

|

|

|

|

|

Q |

1 |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

Q |

2 |

|

|

|

|

0 |

1 |

Q1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

A0 |

|

Q |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

1 |

0 |

Q2 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

A1 |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

Q3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ

4.1. Передача и прием телемеханических сигналов

Рассмотрим основные понятия, используемые в телемеханических системах, на примере так называемой двухуровневой системы, ставшей классической схемой (рис. 4.1.1).

Рис. 4.1.1. Двухуровневая система передачи и приема телемеханических сигналов

74

Контроль и управление системой осуществляют с пункта управления (ПУ), где находится диспетчер, аппаратура телемеханики, ЭВМ, мнемонический щит.

Объекты контроля и управления находятся на контролируемых пунктах (КП), одном или нескольких.

Взаимодействие между ПУ и КП происходит по каналу связи. Это может быть простая физическая линия, оптоволокно, выделенный телефонный канал, радиоканал и т.п. При подключении к одному каналу связи нескольких КП каждый из них должен иметь уникальный номер. Часто под ПУ и КП подразумевают саму аппаратуру телемеханики.

Данные между ПУ и КП передают короткими массивами, которые называют кадрами, фреймами, посылками. Посылки вместе с данными содержат адресную часть и проверочный код для выявления искажений в процессе передачи. Адрес должен однозначно идентифицировать измеряемый параметр в рамках всей системы, например, номер контроллера ПУ – номер КП – номер группы в КП – номер параметра в группе. Для защиты данных обычно используют один из вариантов подсчета контрольной суммы.

Способ кодирования данных и порядок обмена посылками обычно называют протоколом обмена. Одним из основных требований при выборе протокола является его надежность, т.е. способность передавать данные без искажений и возможность повторной передачи в случае сбоя.

Аппаратура телемеханики (обычно называемая контроллером) на КП собирает информацию об объекте посредством датчиков и преобразователей.

Датчиками могут быть простые двухпозиционные переключатели, состояние которых изменяется при изменении состояния объекта (включен/выключен, норма/авария и т.п.). Обычно контроллер КП следит за состоянием датчиков и при изменении хотя бы одного из них передает на ПУ посылку, которую называют телесигналом (ТС). Контроллер ПУ, получив ТС, передает его на ЭВМ и контроллер щита. Программа на ЭВМ изменяет состояние изображения контролируемого объекта на схеме и предупреждает диспетчера звуковым сигналом. Контроллер щита зажигает на щите соответствующий индикатор.

Для количественной оценки состояния объекта на КП применяют преобразователи, которые преобразуют физические параметры

75

(температуру, давление, напряжение, ток) в нормированные электрические сигналы. Контроллер КП измеряет значения этих сигналов и передает их на ПУ в цифровом виде в посылках телеизмерений (ТИ). Аналогично ТС ТИ поступают на ЭВМ и щит для отображения. Программа для ЭВМ может отслеживать уровни приходящих измерений и сигнализировать, например, о превышении критического порога (уставки).

При необходимости вмешательства в ход контролируемого процесса оператор посредством ЭВМ выдает в систему команду телеуправления (ТУ). C ЭВМ команда поступает на контроллер ПУ, который передает ее нужному КП. Контроллер КП при получении команды проверяет ее достоверность, выдает электрический сигнал для включения исполнительного механизма (например, запуск электродвигателя), передает на ПУ квитанцию о выполнении команды. Команды ТУ обычно двухпозиционные: «ТУ включить» и «ТУ отключить».

Современные контроллеры КП могут получать информацию не только с датчиков и преобразователей, но и с различных микропроцессорных устройств, например, приборов учета, токовых защит. Для стыковки с такими устройствами применяют один из локальных интерфейсов, например, RS-485. Информационный обмен идет с использованием одного из совместимых протоколов, например, Modbus.

4.2. Телеуправление и телесигнализация

Телеуправление – передача на расстояние сигналов управления, которые воздействуют на исполнительные механизмы установок.

Телеуправление должно предусматриваться в объеме, необходимом для централизованного решения задач по установлению надежных и экономически выгодных режимов работы, например, электроустановок, работающих в сложных сетях, если эти задачи не могут быть решены средствами автоматики. Телеуправление должно применяться на объектах без постоянного дежурства персонала, допускается его применение на объектах с постоянным дежурством персонала при условии частого и эффективного использования. Для телеуправляемых электроустановок операции телеуправления, так же как и действие устройств защиты и автоматики, не должны требовать дополнительных оперативных переключений на месте (с выездом или вызовом оперативного персонала). При примерно равноценных затра-

76

тах и технико-экономических показателях предпочтение должно отдаваться автоматизации перед телеуправлением.

Телесигнализация – передача на расстояние сигналов о состоянии контролируемых установок.

Телесигнализация должна предусматриваться:

•для отображения на диспетчерских пунктах положения и состояния основного коммутационного оборудования тех электроустановок, находящихся в непосредственном оперативном управлении или ведении диспетчерских пунктов, которые имеют существенное значение для режима работы системы энергоснабжения;

•для ввода информации в вычислительные машины или устройства обработки информации;

•для передачи аварийных и предупредительных сигналов. Телесигнализация с электроустановок, которые находятся в опе-

ративном управлении нескольких диспетчерских пунктов, как правило, должна передаваться на вышестоящий диспетчерский пункт путем ретрансляции или отбора с нижестоящего диспетчерского пункта. Система передачи информации, как правило, должна выполняться не более чем с одной ступенью ретрансляции. Для телесигнализации состояния или положения оборудования электроустановок, как правило, должен использоваться в качестве датчика один вспомогательный контакт или контакт реле-повторителя.

4.3. Телеизмерение

Телеизмерение – передача на расстояние сигналов, характеризирующих режим работы установок (напряжения, тока, давления, температуры и т. п.).

Телеизмерения должны обеспечивать передачу основных электрических или технологических параметров (характеризующих режимы работы отдельных электроустановок), необходимых для установления и контроля оптимальных режимов работы всей системы энергоснабжения в целом, а также для предотвращения или ликвидации возможных аварийных процессов.

Телеизмерения наиболее важных параметров, а также параметров, необходимых для последующей ретрансляции, суммирования или регистрации, должны выполняться, как правило, непрерывными. Система передачи телеизмерений на вышестоящие диспетчерские

77

пункты, как правило, должна выполняться не более чем с одной ступенью ретрансляции.

Телеизмерения параметров, не требующих постоянного контроля, должны осуществляться периодически или по вызову. При выполнении телеизмерений должны учитываться необходимость местного отсчета параметров на контролируемых пунктах. Измерительные преобразователи (датчики телеизмерений), обеспечивающие местный отсчет показаний, как правило, должны устанавливаться вместо щитовых приборов, если при этом сохраняется класс точности измерений.

4.4. Представление информации в системах телемеханики

Под представлением информации понимают преобразование телемеханических сигналов в форму, удобную для использования их человеком. Оно делится на воспроизведение, т.е. предоставляется диспетчеру для зрительного и слухового восприятия, и регистрацию, т.е. на представление в виде документальной записи и рассчитанную на длительное хранение.

Методы воспроизведения: акустические, визуальные, осязатель-

ные.

Акустический метод: внимание диспетчера привлекается звонком, сиреной или записанным на магнитофон голосом, сигнализирующим об изменении параметров управляемых или контролируемых объектов.

Осязательный (механический) метод, при котором диспетчер по положению рукоятки либо изменению формы или местонахождения органов управления определяет возможные нарушения в системе контроля и управления.

Визуальный метод, используются 4 группы сигналов:

1)по геометрическим символам определяют изменение параметров путем изменения расстояния между точками, длины отрезка или кривой;

2)к знаковым символам относятся различные геометрические фигуры, а также цифры и буквы, которые записываются в цифровой, словарной и телеграфной (точки, тире) формах;

3)шкальные символы образуются сочетанием геометрических и знаковых символов;

4)у физических символов изменяется цвет или яркость какоголибо вещества.

78

Для повышения эффективности при управлении производственным процессом необходимо иметь большое количество разнообразной информации о протекании этого процесса. Это приводит к сосредоточению огромного количества измерительной, сигнализирующей, регистрирующей и иной аппаратуры, а также органов управления в руках диспетчера. При этом требуется обеспечить удобство расположения аппаратуры возле диспетчера, позволяющее ему следить за изменениями параметров измеряемых величин и быстро реагировать на них. Приборы должны иметь определенные габариты и правильную компоновку на щите и пульте. Надписи на приборах и их окраска должны позволять быстро и без погрешностей считывать полученную информацию. Рабочее место диспетчера, расположение, габариты и окраска аппаратуры измерения, контроля и управления должны быть такими, чтобы диспетчер как можно меньше уставал при работе, что позволяет свести к минимуму возможные ошибки в его действиях. Для этого при проектировании рабочего места диспетчера учитывают также психофизиологические возможности человека, которые накладывают определенные ограничения на восприятие информации и реализацию воздействий.

Изучением методов и средств, позволяющих с учетом психофизиологических возможностей человека создать наиболее совершенные орудия труда, занимается инженерная психология. Вопросы инженерной психологии входят в более широкой круг проблем эргономики, изучающей трудовые процессы с целью создания наиболее совершенных условий труда, которые способствуют повышению производительности труда и обеспечивают работающему минимум расхода сил.

Инженерная психология занимается изучением ряда проблем, касающихся автоматизации производственных процессов, например систем «человек и машина», «человек и автомат». Большое количество практических рекомендаций получено при исследовании восприятия человеком лицевых частей указывающих приборов и панелей, способов их размещения, размера и цвета надписей и т. д. Некоторые рекомендации связаны с тем, что пропускная способность человека равна 700–2000 бит/ч. Однако практическая реализация пропускной способности более 400–600 бит/ч едва ли возможна, т.к. после получения информации диспетчеру необходимо время для принятия решения. Ограниченная пропускная способность подчеркивает необходимость отсеивания избыточной информации во избежание перегруз-

79