- •Медицинская

- •Содержание

- •Механические свойства тканей

- •§ 1. Способы деформирования

- •§ 2. Виды деформаций

- •§ 3. Механические свойства биологических тканей

- •§ 4. Уравнение Ламе

- •Механические колебания и волны

- •§ 5. Механические колебания

- •§ 6. Механические колебания сердца

- •§ 7. Вибрации

- •§ 8. Механотерапия

- •§ 9. Механические волны

- •§ 10. Эффект Доплера

- •Акустика. Физика слуха

- •§ 11. Акустика, звук

- •§ 12. Закон Вебера-Фехнера

- •§ 13. Звуковые методы исследования

- •§ 14. Физика слуха

- •§ 15. Бинауральный эффект

- •§ 16. Тимпанометрия

- •§ 17. Ультразвук

- •Гемодинамика

- •§ 18. Вязкость жидкости

- •§ 19. Ньютоновские и неньютоновские жидкости

- •§ 20. Формула Пуазейля

- •§ 21. Физические основы гемодинамики

- •§ 22. Измерение давления крови

- •§ 23. Сердце как насос

- •Электрография

- •§ 24. Физические основы электрографии

- •§ 25. Теория отведений Эйнтховена.

- •§ 26. Факторы, влияющие на экг

- •§ 27. Допущения теории Эйнтховена

- •Электромагнитные колебания и волны

- •§ 28. Электромагнитные колебания

- •§ 29. Импульсная электротерапия

- •§ 30. Электромагнитные волны

- •§ 31. Физические процессы в тканях при воздействии током и электромагнитными полями

- •§ 32. Воздействие импульсными токами

- •§ 33. Воздействие токами высокой частоты

- •§ 34. Действие переменного электрического поля

- •§ 35. Действие свч волн

- •Магнитное и электрическое поля

- •§ 36. Действие магнитного поля

- •§ 37. Действие постоянного электрического поля

- •§ 38. Импеданс тканей организма

- •Физика зрения

- •§ 39. Физические основы зрения

- •§ 40. Недостатки оптической системы глаза

- •Действие различного рода излучений

- •§ 41. Тепловое излучение

- •§ 42. Рентгеновское излучение

- •§ 43. Использование рентгеновского излучения в медицине

- •§ 44. Рентгеновская компьютерная томография

- •§ 45. Радиоактивность

- •§ 46. Биофизическое действие ионизирующего излучения

- •§ 47. Дозиметрия

- •Физические поля человека

- •§ 48. Собственные физические поля организма человека

- •§ 49. Акустические поля человека

- •Процессы в мембранах

- •§ 50. Физические процессы в мембранах

- •§ 51. Уравнение Нернста-Планка

- •§ 52. Виды транспорта через мембрану

- •§ 53. Биоэлектрические потенциалы

- •§ 54. Потенциал действия

- •Литература

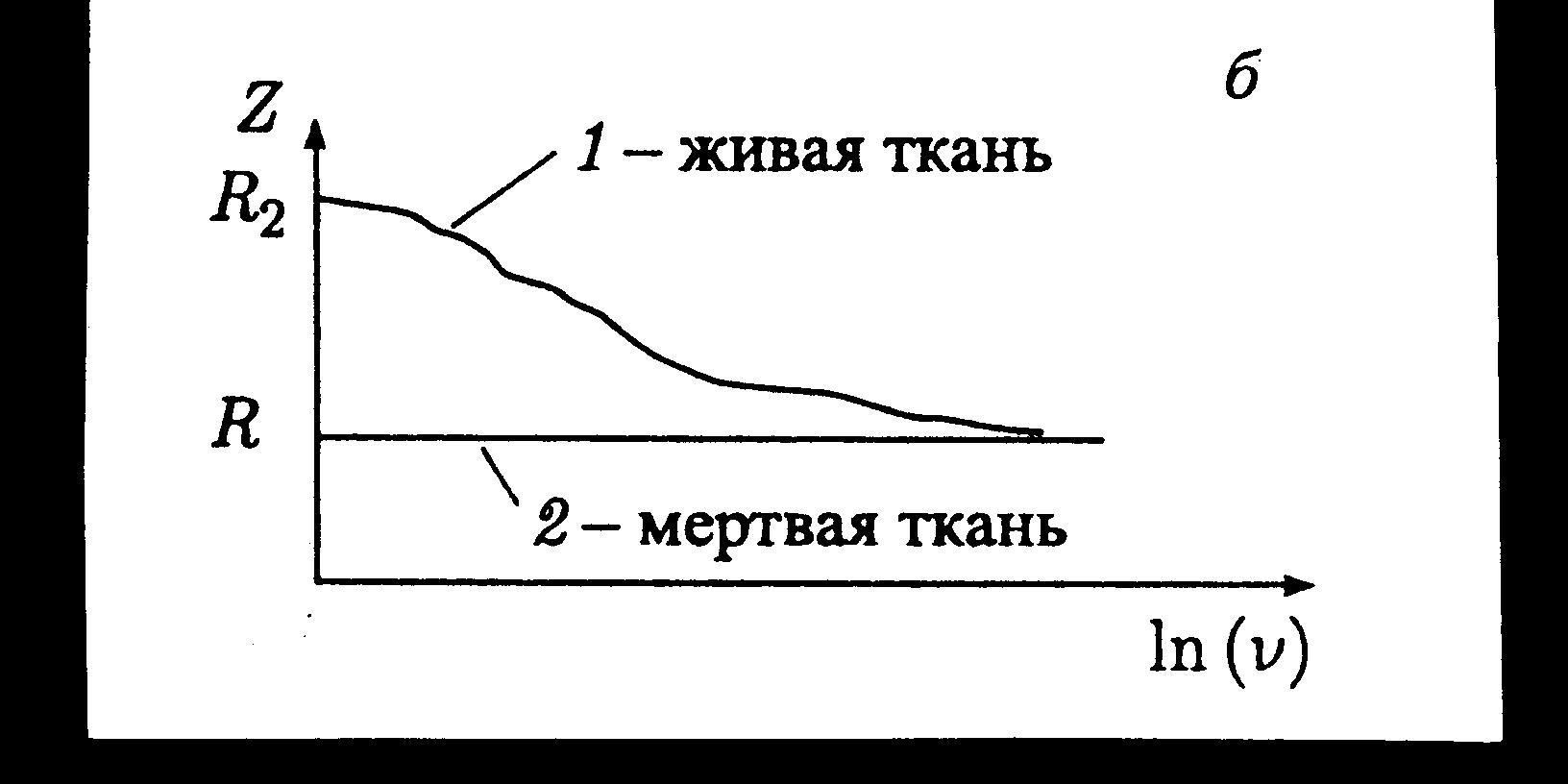

§ 38. Импеданс тканей организма

П

Рис.

48.

Частотная

зависимость импеданса

По частотной зависимости импеданса можно оценивать жизнеспособность ткани, что важно при пересадке органов. Различия в частотных зависимостях импеданса имеют место при сравнении здоровой и больной ткани.

а) Реография– диагностический метод, основанный на регистрации изменения импеданса тканей в процессе сердечной деятельности.

Импеданс тканей и органов зависит от их физиологического состояния, от степени наполнения кровеносных сосудов, находящихся в этих тканях. Во время систолы полное сопротивление ткани уменьшается, а при диастоле увеличивается. Это используется в диагностических целях.

Для реографии применяют переменный ток с частотой 20–30 кГц и измеряют полное сопротивление определенного участка ткани в течение цикла сердечной деятельности. С помощью этого метода получают реограммы головного мозга (реоэнцефалограммы), сердца (реокардиограммы), магистральных сосудов, легких, печени, конечностей. Исследование реограмм применяют в диагностике заболеваний периферических кровеносных сосудов, сопровождающихся изменением их эластичности, сужением артерий и так далее.

|

ЛЕКЦИЯ 12 |

Физика зрения

§ 39. Физические основы зрения

а) Устройство глаза.

Глаз, как оптическая система состоит из следующих элементов (рис. 49):

1

Рис.

49.

2. Роговица– передняя часть склеры, более выпуклая и прозрачная, действующая как собирающая линза (оптическая сила Д ~ 40 дптр). Она обеспечивает 75 % фокусирующей способности глаза. Ее толщина 0,6–1 мм; показатель преломленияn= 1,38;

3. Радужная оболочкас отверстием –зрачком(4).

Радужная оболочка представляет собой мышечное кольцо, окрашенное пигментом. Это кольцо, сжимаясь или растягиваясь, меняет размеры зрачка и тем самым величину светового потока, попадающего в глаз.

5. Хрусталик – природная прозрачная двояковыпуклая линза диаметром 8–10 мм, имеющая слоистую структуру (n = 1,41)(Д = 20–30 дптр.).

6. Циллиарная связка, которая может натягиваться и расслабляться, меняя радиусы кривизны поверхности хрусталика. Полость между роговицей и хрусталиком (передняя камера) заполнена водянистой влагой (n=nводы) (Д = 2‑4 дптр.).

7. Стекловидное тело(задняя глазная камера) – это стекловидное вещество (n=nводы) (Д = 6 дптр.). Роговица, передняя камера, хрусталик и стекловидное тело образуют оптическую систему, оптический центр которой находится на расстоянии ~ 5 мм от роговицы (фокусное расстояниеF= 17,2 мм).

8. Сосудистая оболочка. Ей с внутренней стороны выстлана склера. Это темные пигментные клетки, препятствующие рассеянию света в глазу.

9. Сетчатка– представляет собой полусферу, состоящую из рецепторных клеток, которые образуются при разветвлении зрительного нерва, а нервные окончания имеют вид колбочек и палочек. Колбочки и палочки – это светочувствительный слой, который служит для различения мелких деталей и восприятия цвета. Палочек 120‑125 млн.; колбочек 6 - 10 млн. С помощью палочек человек различает предметы в сумерки и ночью. Диаметр палочек 2 мкм, длина 6 мкм. Диаметр колбочек 7 мкм, длина около 35 мкм. В средней части сетчатки преобладают колбочки, а по краям палочки.

10. Зрительный нерв– он, разветвляясь, образует светочувствительный слой – сетчатку.

11. Слепое пятно– место, где зрительный нерв входит в глаз. Здесь нет ни колбочек, ни палочек. Свет попадающий на эту область не вызывает ощущений.

12. Центральная ямка– область наибольшей остроты зрения. Область вокруг центральной ямки называется желтым пятном. Человек видит ясно те предметы, изображение которых проецируется на желтое пятно.

Роговицу и открытую часть глаза защищает коньюктива – наружная оболочка глаза.

На желтое пятно проецируются изображения, охватывающие по горизонтали 8°, а по вертикали 6°, на центральную ямку ~ 1‑1,5°. Общее поле зрения глаза ~ 120–150°. Общая оптическая сила глаза в покое 60 дптр. При напряжении > 70 дптр.

Глаз как оптическую систему характеризуют следующими параметрами:

б) Аккомодация– приспособление глаза к четкому видению различно удаленных предметов.

В норме при приближении предмета к глазу на расстояние до 25 см аккомодация совершается без существенного напряжения. Это расстояние называется расстоянием наилучшего зрения.

в) Адаптация– способность глаза приспосабливаться к различным яркостям. Светочувствительность глаза изменяется в широких пределах.

г) Угол зрения– это угол между лучами, идущими от крайних точек предмета через оптический центр глаза. Наименьший угол зрения – угол, при котором человеческий глаз еще различает две точки предмета раздельно.

д) Предел разрешения– наименьшее расстояние между двумя точками предмета, рассматриваемого с расстояния наилучшего зрения, при котором они различимы как отдельные объекты. В норме это 75 мкм.

е)

Острота зрения–

медицинский показатель – показывает

величину, обратную наименьшему углу

зрения (![]() )

(в угловых минутах).

)

(в угловых минутах).![]() ;

Для нормального зрения острота равна

1. То есть наименьший угол зрения = 1'. На

практике остроту зрения определяют по

специальной таблице.

;

Для нормального зрения острота равна

1. То есть наименьший угол зрения = 1'. На

практике остроту зрения определяют по

специальной таблице.