- •Факультет управления и психологии

- •Глава 1. Теоретические основы оценки конкурентоспособности региона

- •Сущность и содержание конкурентоспособности региона

- •1.2 Факторы формирования конкурентоспособности региона

- •Глава 2. Оценка конкурентоспособности Чувашской республики в пфо

- •2.1 Общая характеристика Чувашской Республики относительно пфо

- •2.2 Анализ показателей конкурентоспособности Чувашской Республики

- •2.3 Оценка конкурентоспособности Чувашской Республики

- •3.1 Перспективы развития Чувашской республики

- •3.2 Мероприятия по повышению конкурентоспособности Чувашской Республики

- •Заключение

- •Список использованной литературы

1.2 Факторы формирования конкурентоспособности региона

Процессы глобализации и регионализации, с одной стороны, и ограниченность факторов экономического развития (инвестиций, квалифицированной рабочей силы и других), с другой стороны, объективно порождают конкуренцию между регионами за создание благоприятных условий ведения бизнеса и проживания населения. Инвестиции в производство и трудовые ресурсы закономерно поступают в наиболее привлекательные, конкурентоспособные регионы как места функционирования бизнеса, работы и жизни людей.

Конкурентоспособность региона - это обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его динамику.

Развитие конкурентоспособности региона, осуществляется по следующим четырем стадиям (уровням): конкуренция на основе факторов производства - конкуренция на основе инвестиций - конкуренция на основе нововведений - конкуренция на основе богатства. Первые три стадии обеспечивают экономический рост, последняя стадия обусловливает застой и спад.

Прежде чем приступить к рассмотрению конкурентоспособности на примере Чувашской республики, я попробую ответить на вопрос, что же такое конкурентоспособная страна?

До настоящего времени нет внятной теории, объясняющей суть национальной конкурентоспособности. Более того, не существует даже общепринятого определения термина конкурентоспособности применительно к стране. Если понятие конкурентоспособной компании достаточно ясное, этого не скажешь о понятии конкурентоспособной страны, так как ни одна страна в мире не в состоянии быть конкурентоспособной во всех или хотя бы в большинстве отраслей. Рассмотрев множество концепций международной конкуренции, следует выделить одну единственную и разумную концепцию на национальном уровне - это производительность. Основная цель любого государства состоит в достижении высокого и постоянно растущего уровня жизни своих граждан. Способность реализовать эту цель зависит от производительности, которую, в свою очередь, обеспечивают задействованные трудовые ресурсы и капитал страны. Производительность - это объем продукции, производимый единицей затраченного труда или капитала. Она зависит от качества и свойств продукции (определяющих цену, которую можно на нее установить), а также от эффективности производства. Производительность является главным показателем, определяющим долгосрочный уровень жизни в стране, от которого зависит доход на душу населения. Уровень жизни в конкретной стране зависит от способности национальных компаний достичь высокого уровня производительности и продолжать это повышение. Неуклонный рост производительности требует постоянного развития экономики.

То, как условия в стране указывают фирмам путь или вынуждают их распознавать изменения структуры и реагировать на них, крайне важно для понимания "моделей успеха" в международной конкуренции. Наличие в стране базы для компании мирового уровня оказывает сильное положительное воздействие на смежные отрасли, тем самым, давая дополнительные преимущества национальной экономике. Для приобретения и поддержания конкурентоспособности на мировом уровне национальные компании должны постоянно совершенствовать производство в уже существующих отраслях посредством повышения качества продукции, придания ей желательных потребительских свойств, совершенствования технологии изготовления продукции и повышения эффективности производства. Они должны развивать необходимые качества для конкуренции во все более усложняющихся промышленных сегментов, производительность в которых, бывает обычно высокой. И, наконец, они должны развить способность к конкуренции в принципиально новых сложных отраслях.

С повышением уровня и качества жизни людей возрастает значение не только экономических, но и социальных, экологических и других аспектов конкурентоспособности регионов. Люди выбирают места обучения, лечения, отдыха, проживания по всему миру в зависимости от соотношения «цена–качество». Доступность услуг расширяет сферу конкуренции регионов за пределы только экономического пространства.

В этих условиях именно конкурентоспособность становится решающим фактором инновационного развития экономики и одной из основных целей стратегии развития региона.

Экономическая категория «конкурентоспособность» является категорией относительной, так как применима только к определенной группе субъектов и только в сравнении друг с другом, динамической, т. е. относится к определенному моменту времени, так как под воздействием отдельных факторов (привлечение инвестиций, квалифицированных кадров, использование новых технологий и т. д.) приводит к изменению конкурентоспособности субъекта. Поэтому само понятие «конкурентоспособность» имеет смысл только в сопоставлении успехов, достигнутых экономикой одних территориальных систем определенного уровня с успехами, достигнутыми другими системами того же уровня. Более высокие показатели той или иной территориальной системы будут определять соответствующий уровень развития производительных сил и, следовательно, притягивать как население (трудовые ресурсы), так и капиталы, чтобы обеспечить возрастающий спрос территории.

Территориальные экономические системы любого уровня находятся под влиянием как факторов внешней среды (политическая система), так и внутренних факторов. Выбор факторов, принимаемых для оценки уровня конкурентоспособности системы, зависит от цели исследования и представляет, как правило, наибольшую сложность.

Все многообразие конкурентных преимуществ территориальных систем можно свести к двум видам: ресурсные и технологические. Ресурсные преимущества являются следствием выгодного географического положения территории, благоприятных климатических условий, наделенности теми или иными факторами производства (природные ресурсы, рабочая сила и т. д.). Вместе с тем нельзя не отметить, что преимущества могут быть усилены или ослаблены эффективностью использования имеющихся ресурсов. Следовательно, на этот вид преимущества оказывает влияние и экономическое поведение субъектов экономической деятельности на территории (предприятий, организаций, населения) через низкие издержки производства. Администрация региона как субъект управления может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на развитие экономики региона (принятие определенных законодательных актов, поддержка местных производителей, система стимулов по привлечению квалифицированных кадров, инвестиций и т. д.).

В основе технологических преимуществ лежат такие факторы, как накопленный ресурс знаний, квалифицированные кадры, новые технологии и т.д. Ключевыми факторами современной преимущественно технологической конкурентоспособности являются инвестиции в новую технологию и в человеческий капитал, экономическая среда, благоприятная для возникновения и диффузии нововведений и технологического развития.

Рассмотрим факторный аспект конкурентоспособности региона. Под фактором конкурентоспособности будем понимать движущую силу этого явления, определяющую его характер или отдельные черты.

На конкурентоспособность региона влияет множество самых различных условий как объективного, так и субъективного характера: факторные условия производства (обеспеченность региона сырьевыми ресурсами, квалифицированным персоналом, развитой материальной и рыночной инфраструктурой); общие условия хозяйствования (развитость отраслей материального производства, экологическая безопасность, степень изношенности основных фондов и др.); факторы спроса на продукцию базовых отраслей региона; социальные, социокультурные, организационно-правовые, политические, факторные условия и др. Влияние на конкурентоспособность региона имеет как общая экономическая обстановка в стране, так и специфика отдельных отраслей, комплексов, расположенных на территории региона.

Экономический, научно-технический, кадровый потенциал — та база, на которой формируется конкурентоспособность региона. Посредством воздействия факторных условий эта база из состояния потенции трансформируется в новую действительность — конкурентную позицию региона. Под конкурентной позицией региона понимается совокупность конкурентных преимуществ, детерминированных факторами и условиями, создающими региону благоприятное положение на соответствующем конкурентном поле (рынках товаров, услуг, капиталов, инвестиций). Конкурентная позиция региона будет благоприятной, если отвечает таким качественным параметрам, как устойчивость, надежность, стабильность, привлекательность для инвесторов (отечественных, иностранных)[15]. Формирование конкурентоспособности региона ориентируется на указанные параметры.

К важнейшим условиям, характеризующим конкурентную позицию региона, можно отнести:

-удобное географическое положение региона;

-наличие природных ресурсов (сырьевых, гидроэнергетических), свободных земель для новых и реконструкции действующих производственных мощностей;

-рациональное размещение производительных сил;

-соответствие экономической структуры региона современным требованиям отечественных и мировых рынков;

- наличие трудового потенциала, интеллектуального капитала в регионе;

- наличие развитой материальной и рыночной инфраструктуры;

- устойчивость межрегиональных и хозяйственных связей;

- наличие научно-технического потенциала и научно-информационной базы для сопровождения производственной и коммерческой деятельности;

- стратегию региона на выпуск продукции, пользующейся надежным спросом в России и за рубежом; высокую долю такой продукции в общем объеме производства;

- эффективность существующих схем товародвижения;

- сбалансированность бюджетно-финансовой системы региона;

- наличие высокого внешнеэкономического потенциала, расширение торгово-экономических связей;

- емкость регионального рынка, приближенность его к мировым (например, к европейским) рынкам;

- стабильность политической обстановки в регионе;

- доверие населения региональным лидерам;

- наличие в регионе социально ориентированной программы;

-протекционизм местных властей в отношении приоритетных направлений развития экономики региона.

Это далеко не полный перечень условий, характеризующих конкурентную позицию региона. Совокупность этих условий обеспечивает региону реальную возможность осуществления собственных социально-экономических программ, эффективного участия в межрегиональном разделении труда, выхода на международные рынки, успешного формирования конкурентного поведения.

В зарубежной теории и практике в настоящее время принят несколько иной стандартный набор факторов. В первую очередь различают две большие группы факторов: так называемые «жесткие» и «мягкие». Под «жесткими» понимаются количественно измеряемые факторы: а) ориентированные на производственный ресурсы (земля, рабочая сила, капитал); б) ориентированные на производство и сбыт продукции (близость партнеров по кооперации, инфраструктура, структура населения и потребления); в) установленные государством (налоги, система хозяйствования, субсидии и программы поддержки).

Если между отечественными и жесткими факторами еще можно провести параллели, то мягкие факторы в число первых пока не включены вообще. Они касаются количественно трудноизмеримых категорий: уровня развития социальной среды населенного пункта, его, если так можно выразиться, дружественности экономики. В качестве мягких факторов чаще всего упоминают:

- стабильность политической ситуации;

- стабильность общественного климата;

- квалификацию занятых по найму;

- региональную структуру экономики и отдельных предприятий;

- качество системы образования и системы подготовки кадров;

-оснащение региона вузами, технологическими центрами, исследовательскими организациями;

-наличие факторов, ориентированных на производство услуг (экономический и налоговый консалтинг, реклама, маркетинг); -отношение к экономике основных действующих лиц региона (предприятий и союзов предпринимателей, работающих по найму и профсоюзов, коммунальных и региональных администраций, политиков); -качество жизни в регионе (качество жилья, экологическая ситуация, культурные и рекреационные возможности и т.д.). Соотношение между отдельными факторами размещения и их значимость находятся в постоянном движении. Все же для середины 90-х годов можно зафиксировать несколько общих изменений, которые в еще большей степени будут действовать в начале нового века. Важнейшей тенденцией является то, что значение жестких факторов размещения снизилось в пользу мягких. Именно мягкие факторы все чаще становятся условиями экономического успеха.

По группе жестких факторов в соответствии со структурной перестройкой экономики от первичного (сельское хозяйство) ко вторичному (промышленность) и третичному (услуги и информация) секторам факторы «земля», «близость к источникам сырья», «издержки на заработную плату и первоначальный капитал» теряют свое значение в пользу агломерационных преимуществ (близости рынков, оснащения инфраструктурой и т.д.).

В ходе дальнейшего развития транспорта и коммуникаций снизилась роль транспортных издержек. В то же время качество транспортных соединений (наличие международных аэропортов, скоростных железнодорожных линий) играет первостепенную роль. Среди мягких факторов определяющий вес получают стабильность экономического, социального и политического положения. Возрастает значение близости к исследовательским центрам, хороших условий жизни для высококвалифицированных трудовых ресурсов. Важным фактором становится и само наличие у управленческих структур региона стратегии согласованного развития, которая главной своей целью должна иметь создание благоприятного имиджа региона.

Безусловно, учет этих тенденций на практике подразумевает, что не все они одинаково важны для конкретного населенного пункта или конкретного предприятия. Например, издержки на факторы производства будут, очевидно, и дальше играть решающую роль при изготовлении трудоемкой конечной продукции или для молодых предприятий с высокой потребностью в капитале. В аспекте конкретных регионов более высокую значимость будут иметь те факторы, которые характерны для отраслей специализации регионального социально-экономического комплекса.

В более общем плане вес фактора будет зависеть от его способностей локализоваться и быть мобильным: наиболее привязанными к территории будут факторы с сильной концентрацией и немобильные. Итак, управленческому звену предприятий и организаций, работникам территориальных подразделений по экономике и прогнозированию, финансам, промышленной и инвестиционной политике необходимо адекватно оценивать реальные факторы размещения производительных сил, постоянно и своевременно улавливая современные тенденции.

Формирование конкурентного образа мышления является немаловажным фактором конкурентоспособности региона. Ряд исследователей утверждают, что качество продукции, производимой предприятиями региона, является значимым фактором конкурентоспособности региона.

«Наступивший век должен стать веком качества в противоположность ушедшему веку производительности. Именно качество может обеспечить высокую конкурентоспособность, постоянный рост рынка сбыта и увеличение прибыли. Оно (качество) – самый точный и обобщающий показатель научно-технического прогресса, культуры и дисциплины труда».

Надежные конкурентные позиции становятся важнейшими условиями устойчивого развития региональной экономики. Принцип экономической самостоятельности субъектов Федерации вносит существенные корректировки в их финансово-экономическое положение. Стабильное развитие региональной экономики находится в прямой зависимости от наличия соответствующего социально-экономического, научно-технического и кадрового потенциала, и это определяет привлекательность региона для размещения новых и реконструкции существующих производств, а тем самым — для создания новых рабочих мест. В свою очередь, рост численности работающих определяет социально-экономическое благополучие населения и улучшение финансово-бюджетного состояния региона.

В рыночном пространстве страны приток капитала в тот или иной регион больше не зависит от централизованно принимаемых отраслевых решений, а целиком определяется конкурентными возможностями региона и перспективами их наращивания. Предпринимательский капитал устремляется в те районы и сферы деятельности, где можно размещать конкурентоспособные производства и организовывать доходный бизнес. Каждый регион призван оценить свои конкурентные позиции, чтобы способствовать привлечению региона к осуществлению программ размещения и территориальной организации производительных сил.

Методы оценки конкурентоспособности региона

Современное региональное социально-экономическое развитие проходит в условиях усиливающейся конкуренции регионов за создание благоприятных условий ведения бизнеса и повышения качества жизни населения. Одной из важных проблем современной России является значительная дифференциация темпов экономического развития российских регионов. Рыночные условия изменили и понимание региональной политики, проводимой федеральным центром и самими регионами.

Конечная цель любой экономической системы – повышение уровня и качества жизни населения. В связи с этим возрастает значение не только экономико-социальных факторов, но и конкурентные аспекты регионов. В условиях нестабильного экономического развития, которое осложняется последствиями мирового финансового кризиса, именно конкурентоспособность становится решающим фактором, который способен обеспечить инновационное развитие России в целом и стратегическое развитие регионов.

Оценка конкурентоспособности региона представляет собой важную исходную базу для региональных властей, которые призваны обеспечивать поддержку и наращивание конкурентных преимуществ своей территории. Усиление конкуренции между территориями приобретает все большую значимость, становясь ведущим принципом, определяющим будущую территориальную систему в России, Европе и мире.

Ряд исследователей попытались количественно оценить конкурентоспособность региона. Были разработаны разные методики. Но среди индикаторов всегда присутствовали показатели уровня жизни населения, инвестиционной привлекательности.

На сегодняшний день нет однозначного подхода к количественному измерению конкурентоспособности региона. Нахождение интегрированного показателя конкурентоспособности проблемно, поскольку, как правило, сравниваемые характеристики неоднородны и несопоставимы по физическим характеристикам, возникает необходимость сведения к однородной основе разных показателей.

Если показатель конкурентоспособности регионов необходим для сравнения их между собой, то важно определить порядковое соотношение сравниваемых объектов. Поэтому в сопоставительных исследованиях широкое распространение получил рейтинговый метод. В свою очередь выбор показателей для измерения характеристик в рейтинге вариативен и зависит от заложенной в рейтинге методологии и трансакционных издержек на измерения. Можно использовать разные методы построения рейтинга: балльный, индексный.

Выбор факторов должен базироваться на основе обоснованных критериев. Сопоставлять регионы по всем характеристикам, которые отличают их друг от друга (территория, численность и т.д.), видимо, имеет смысл для характеристики и сравнения регионов. Но для создания индекса конкурентоспособности гораздо важнее выделить факторы, которые характеризуют конкурентный успех и накопленный потенциал конкурентных преимуществ с точки зрения основных источников этих преимуществ: факторных, инвестиционных, инфраструктурных, инновационных, информационных, институциональных. Другим важным условием расчета является выбор адекватных конкретных показателей.

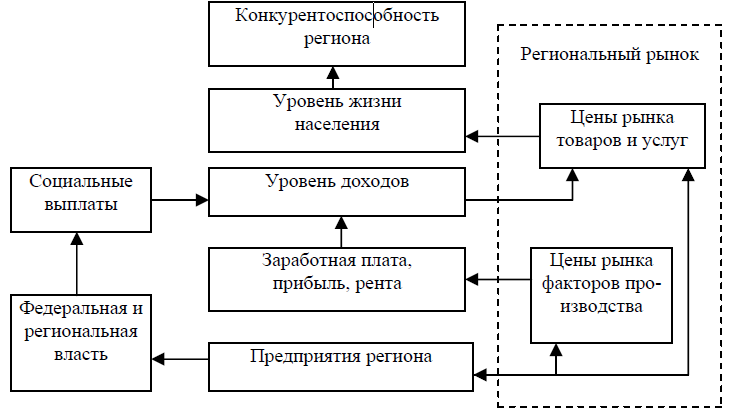

Целесообразно при определении конкурентоспособности региона взять за основу критерии, характеризующие уровень и качество жизни населения и предлагает построить следующую логическую цепочку: региональный рынок – механизм ценообразования – конкурентоспособность региона.

В качестве основного критерия конкурентоспособности региона выделен уровень жизни населения, во многом зависящий от уровня его доходов (заработной платы, социальных выплат, прибыли и т.д.), которые формируются на региональном рынке труда. Судить о реальном уровне жизни можно лишь после соизмерения величины доходов с ценами на рынке товаров и услуг, так как, например, заработная плата, являясь в свою очередь элементом издержек производства для предприятия, во многом зависит от эффективности его функционирования. Схематично данные взаимосвязи представлены на рис. 2.

Рис 2. Взаимосвязь конкурентоспособности региона, механизма

ценообразования и регионального рынка

Существуют и другие методики оценки конкурентоспособности регионов. Так, профессор Ярославского государственного университета В.Е.Андреев предлагает комплексный показатель конкурентоспособности региона, который складывается из двух групп:

RC = f ( Y,I ).

Соответственно каждый из них включает в себя:

Y = PC + G + L ,

где PC – покупательная способность населения; G – коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джини); L – уровень безработицы.

I = Ip + Ir + Iq + Q ,

где Ip – инвестиционный потенциал региона;

Ir – инвестиционный риск;

Iq – реальные объемы инвестиций;

Q – число убыточных предприятий в регионе.

Рассмотрим также другую методику расчета конкурентоспособности региона.

Рис. 3. Определение факторов конкурентоспособности региона.

В современных условиях существует объективная потребность систематизации знаний о различных сторонах региональной конкурентоспособности, включая ее количественную оценку, которая служит ориентиром и основой для разработки конкурентной стратегии региона и его социально-экономического развития.

Разработка методики оценки конкурентоспособности региона представляет собой сложную задачу, заключающуюся не только в выборе единичных показателей, но и необходимости изыскания теоретических подходов, которые стали бы методологической основой и обеспечили объективность и достоверность оценки.

Наиболее распространенным методом оценки конкурентоспособности региона является экспертный метод. Это метод организации работы со специалистами-экспертами и обработки мнений экспертов, выраженных в количественной и/или качественной форме с целью подготовки информации для принятия решения. Оценки группы экспертов рассматривают как совокупность независимых одинаково распределенных случайных величин со значениями в соответствующем пространстве объектов числовой и нечисловой природы. Итоговое мнение экспертов следует найти как среднее мнение эксперта, как решение оптимизационной задачи – минимизировать расстояние от кандидата в среднее мнение экспертов - «медиана Кемени». Считается, что решение может быть принято лишь на основе согласованных мнений экспертов, поэтому исключают из экспертной группы тех, чье мнение отличается от мнения большинства - «догмы согласованности». Проведение экспертных исследований основано на использовании современных методов прикладной математической статистики, прежде всего объектов нечисловой природы.

Организация и порядок экспертной оценки могут меняться в зависимости от возможностей исследователя, то есть сбор экспертов требует определенной заинтересованности с их стороны, такой подход должен дать комплексную оценку региона, оценку совокупного влияния положительных и отрицательных факторов на конкурентные позиции региона.

Трудности использования экспертного метода заключаются не только в обработке результатов работы экспертной комиссии, но и с наличием экспертов, оперативной организацией их работы, значительными финансовыми издержками, а также доле субъективности оценки.

Другой метод, получивший широкое распространение, - статистические балльные оценки. Он часто применяется с использованием приведения числовых значений статистических показателей к балльным оценкам по какой-либо шкале и также не может в полной мере отразить степень дифференциации статистических показателей по регионам из-за неизбежно ограниченного числа применяемых интервалов «разбивки» данных или заранее заданного диапазона балльных оценок.

Следующий метод, предложенный Л.И. Ушвицким и В.Н. Парахиной, предполагает расчет интегрального коэффициента конкурентоспособности региона (Ксп) по формуле средней геометрической:

Ксп

= ![]() ,

,

В качестве основных рассматриваются три группы показателей: показатели наличия и эффективности использования ресурсов региона (Кэр), показатели уровня жизни населении (Кур), показатели инвестиционной привлекательности и активности региона (Кин). На основе каждого из перечисленных показателей рассчитываются частные индексы, которые положены в расчет комбинированного коэффициента.

Интегральный уровень конкурентоспособности региона является относительным показателем, а, следовательно, не должен зависеть от размеров территории или численности населения региона. Поэтому все частные признаки конкурентоспособности включаются в расчет интегральных (сводных) значений с единицами измерения, выраженными относительными величинами– душевыми, темповыми, долевыми, а в некоторых случаях, в виде исключения, – балльными оценками. В отличие от объемных показателей темповый индикатор мало подвержен межрегиональным различиям в специализации экономики регионов. Более того, как известно, регионы с меньшими уровнями душевых объемов капитальных вложений, валового регионального продукта или уровня жизни могут даже быстрее наращивать их объемы. Поэтому объемный душевой и темповый индикаторы органично дополняют друг друга, позволяя путем их интеграции получить действительно комплексную оценку состояния конкурентоспособности региона.

Таким образом, исследование показало, что использование методики расчета интегрального коэффициента конкурентоспособности региона, предложенной Л.И. Ушвицким и В.Н. Парахиной, позволяет достоверно оценить уровень конкурентоспособности региона и определить приоритетные направления по разработке под эгидой государственных программ повышения конкурентоспособности регионов. При этом определяющим в системе повышения конкурентоспособности всех объектов и на всех уровнях управления является обеспечение конкурентоспособности человеческого капитала, отечественного образования, всех работников и, прежде всего, конкурентоспособности руководителей и специалистов. Аксиома сводится к тому, что без конкурентоспособности персонала, руководителей и специалистов не может быть конкурентоспособности товара, предприятия, отрасли, региона и страны в целом.

Развитие регионов Российской Федерации сегодня является одной из приоритетных задач, поскольку динамично развивающиеся и конкурентоспособные регионы представляют собой источник роста всей страны, опору проведения национальной политики снижения региональных диспропорций и содействия более сбалансированному развитию.