- •Факультет управления и психологии

- •Глава 1. Теоретические основы оценки конкурентоспособности региона

- •Сущность и содержание конкурентоспособности региона

- •1.2 Факторы формирования конкурентоспособности региона

- •Глава 2. Оценка конкурентоспособности Чувашской республики в пфо

- •2.1 Общая характеристика Чувашской Республики относительно пфо

- •2.2 Анализ показателей конкурентоспособности Чувашской Республики

- •2.3 Оценка конкурентоспособности Чувашской Республики

- •3.1 Перспективы развития Чувашской республики

- •3.2 Мероприятия по повышению конкурентоспособности Чувашской Республики

- •Заключение

- •Список использованной литературы

Глава 1. Теоретические основы оценки конкурентоспособности региона

Сущность и содержание конкурентоспособности региона

В мировой экономике происходят качественные изменения, связанные с глобализацией, неравномерностью развития, усилением борьбы между тенденциями формирования однополярного и многополярного мира, обострением конкурентной борьбы между странами, регионами и фирмами. В этих условиях, когда рынок получает признание в качестве общецивилизационной ценности, сила и мощь любого государства во все большей степени определяются конкурентоспособностью его производителей. Именно обеспечение конкурентоспособности лежит в основе разработки стратегии развития страны, региона, фирмы. Развитие страны и ее регионов зависит от всех элементов рынка и, в первую очередь, от конкуренции фирм. Но конкурентное преимущество фирм создается и удерживается в тесной связи с местными условиями. Несмотря на глобализацию отраслей, роль страны и региона базирования фирмы в последнее время усилилась, и успех фирм в состязании с конкурентами зависит, прежде всего, от положения дел в стране и регионе. В свою очередь, страны и регионы развиваются в конкурентной среде. Обеспечение условий для цивилизованного и динамично развивающегося рынка, создание (формирование) конкурентоспособности — ключевой элемент в числе национальных и региональных приоритетов в любой стране, важнейшая функция государственного регулирования экономики. Однако многие проблемы определения и формирования конкурентоспособности региона и роли государства в этом процессе остаются нерешенными.

Конкурентоспособность формируется на различных уровнях: товара (услуги), компании, отрасли (рынка), региона, страны. В связи с этим следует различать соответственно конкурентоспособность товара, фирмы, отрасли, региона, страны. В общем виде конкурентоспособность означает способность выполнять свои функции (предназначение, миссию) с требуемыми качеством и стоимостью в условиях конкурентного рынка. Конкурентоспособность может определяться в сравнении с другими аналогичными объектами, часто лучшими.

Данная характеристика относится к оценочным показателям, поэтому предполагает наличие субъекта (кто оценивает), объекта (что оценивается), цели (критерия) оценки. Субъектами оценки могут быть органы государственной власти, организации, инвесторы, покупатели и т.п. Объектами оценки являются товар, фирма, организация, регион, страна. Критериями (целями) оценки могут быть положение на рынке, темпы развития, возможность расплачиваться за полученные заемные средства, потребительские свойства по отношению к цене товара и др. Поэтому данное многогранное понятие может быть определено в различных аспектах в зависимости от решаемых задач. Возможны также различные методы оценки конкурентоспособности, построенные на основе статистических показателей, экспертных оценок, рангов.

Общее определение конкурентоспособности региона может быть сформулировано на основе понятия, предложенного А.З. Селезневым[1]: конкурентоспособность региона — это обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его динамику.

Подход к оценке конкурентоспособности региона можно сформулировать, опираясь на концепцию конкурентоспособности страны, предложенную М. Портером [2]. Конкурентоспособность региона — продуктивность (производительность) использования региональных ресурсов, и в первую очередь рабочей силы и капитала, по сравнению с другими регионами, которая результируется в величине валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, а также в его динамике. Вследствие большой сложности она может оцениваться системой показателей и индикаторов. По аналогии с методикой Всемирного банка благополучие региона может быть оценено по четырем основным показателям в расчете на душу населения: по размеру ВРП, по величине производственных ресурсов (основные фонды и т.д.), по величине природных ресурсов, по величине человеческих ресурсов (уровень образованности). Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в России, большой износ основных фондов (физический и моральный), большое значение приобретает обеспечение в национальной экономике воспроизводственного процесса на современной технологической и инновационной основе, что требует инвестиций. Поэтому следует добавить к названным выше такую характеристику, как уровень прямых инвестиций в экономику региона с учетом необходимого для воспроизводства объема, в том числе и в наукоемкое производство. Конкурентоспособность региона может определяться уровнем жизнеобеспечения населения на основе международных и других стандартов, а также на основании других показателей и индикаторов.

В рамках задачи формирования конкурентоспособности региона это понятие может быть определено, как способность создавать условия для устойчивого развития региона.

Современные экономисты вводят в понятие конкурентоспособности формирование и удержание устойчивых конкурентных преимуществ.

М. Гальвановский, И. Трофимова, В. Жуковская пишут, что конкурентоспособность — это «обладание свойствами, создающими преимущества для хозяйствующего субъекта одержать победу в экономическом соревновании. Эти свойства могут относиться к различным по своей природеобъектам: видам продукции, предприятиям,организациям, осуществляющим коммерческую деятельность (микроуровень), их группам, образующим отраслевые или конгломератныеобъединения(мезоуровень), наконец, к отдельным странам (макроуровень)». Достоинство данного определения видится в том, что в нем подчеркивается конкурентный (состязательный) характер конкурентоспособности как экономического явления, активные действияхозяйствующих субъектов. Назван объектно-субъектный состав даннойкатегории, носящий, как видим, сложный, многоуровневый характер. В соответствии с приведенным определением возможность успешно конкурировать на рынке определяется наличием или отсутствием у субъекта конкурентных преимуществ по сравнению с другими субъектами. Иначе говоря, конкурентное преимущество составляет основу конкурентоспособности на любом уровне, включая региональный.

Однако определение понятия конкурентоспособности в приведенном варианте, как представляется, не лишено недостатков. Прежде всего, авторы рассматривают данную категориювне пространства. Между тем конкурентоспособность проявляется на вполне определенном конкурентном поле — это может быть рыноктоваров, услуг,финансовый рынок,иностранные инвестициии т.д. Кроме того, не указана цель, ради которой конкурентоспособность создается и существует. Она может быть самой различной: обеспечение устойчивого, надежного положения промышленно-финансовых групп,отраслейи других субъектов хозяйствования на конкурентном поле; укрепление экспортной позиции на мировом рынкетоваров; улучшение жизненного уровня населения региона и т.д.

Развернутое определение конкурентоспособности экономической системыдано А.В. Дьяченко. Основываясь насистемном анализемножества известных теоретических и институциональных характеристик конкурентоспособности по их элементам (объектам, субъектам, свойствам, сферам, условиям и др.) и последующей композиции интегральных элементов, автор синтезировал селективное (обобщенное) понятие конкурентоспособности субъектов или видов экономик. Конкурентоспособность экономических систем, по мнению А.В. Дьяченко, — «это отношения по поводу товарного производства и рыночного сравнения полезностей, затрат и прибыльностей их (экономических систем)товарови услуг среди аналогов,субститутов(заменителей) исуррогатов, реализованных на конкретном рынке в условиях свободной конкуренции и отсутствияпротекционизма».

Приведенное определение содержит некоторые положения, имеющие, на наш взгляд, существенное значение для выстраивания методологии исследования конкурентоспособности региона как экономического явления. Во-первых, конкурентоспособность любой, включая региональную, системы увязывается с отношениями по поводу товарного производства; следовательно, ее можно и нужно рассматривать как основной результат хозяйственной деятельности региона. Во-вторых, сравнение конкурирующих свойств товарного производства (полезностей, затрат, прибыльностей) позволяет выявить регионы, наиболее эффективно использующие ограниченные ресурсы, и на этой основе определить положение соответствующего региона как лидирующее на конкретном рынкетоварови услуг.

Вместе с тем, при исследовании проблем конкурентоспособности регионов России в условиях переходного периода постановка вопроса о свободной конкуренциибезпротекционизмаимеет спорный характер.

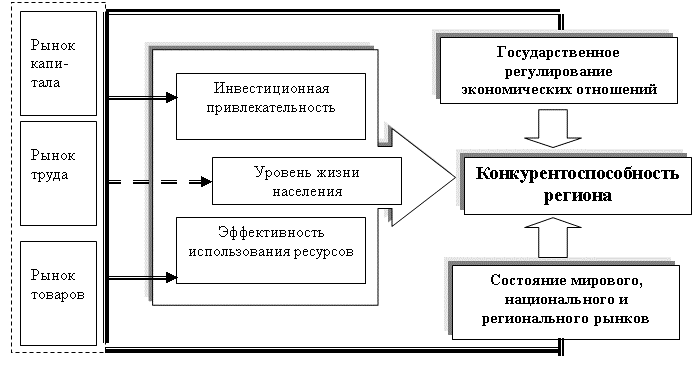

В свою очередь, Л.И. Ушвицкий и В.Н. Парахина предлагают уточнить определение конкурентоспособности региона, включив в него три основополагающих аспекта для наиболее полного отражения сущности рассматриваемого экономического явления: во-первых, необходимость достижения высокого уровня жизни населения (конкурентоспособность, обеспечиваемая населением); во-вторых, эффективность функционирования хозяйственного механизма региона (конкурентоспособность, обеспечиваемая производством); в-третьих, его инвестиционную привлекательность (конкурентоспособность финансов). Предлагаемую концепцию оценки конкурентоспособности региона можно представить схематически (рис. 1).

Рис 1. Составляющие конкурентоспособности региона.

Г.Л.Азоев исходит из позиции, согласно которой категория«конкуренция» является интегральным элементом, лежащим в основе понятиякатегории«конкурентоспособность» любой экономической системы, включая региональную: свойства, присущие свободнойконкуренции, присущи и конкурентоспособности. Однако понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность», являясь сопряженными, не тождественны. Есликонкуренция— это динамические действияхозяйствующих субъектов, то конкурентоспособность — это обладание субъекта свойствами, дающими ему возможность осуществлять эти действия. Если субъект лишен таких свойств, он неконкурентоспособен, т.е. не способен вступить в конкурентные отношения, борьбу на соответствующем рынке. В данном случае можно говорить о сопряженности категорий «конкурентоспособность» и «конкуренция» как о соотношении философскихкатегорийвозможности и действительности. Вопрос этот с методологической точки зрения представляет интерес, и несколько позже мы к нему вернемся. Сейчас же сказанное необходимо для того, чтобы выдвинуть следующую версию: создание условий конкурентоспособности региональных экономических систем в переходной экономике России без протекционизма невозможно.

С.С. Артоболевский справедливо утверждает, что «государственный протекционизмв формеперераспределения средствмежду регионами следует рассматривать как составную часть региональной политики. В соответствии с ней помощь государства должна оказываться тем регионам, которые находятся в наихудшем (кризисном) положении и в этой связи абсолютно неконкурентоспособны». Нельзя не согласиться с автором, когда он говорит, что «предоставление государством без достаточных экономических обоснований исключительных преимуществ отдельным регионам не только не достигает предполагаемой цели, но и приводит к напряжению межрегиональных отношений, и создает в условиях становлениярыночных отношенийнеблагоприятный фон на конкурентном поле». Поэтому государственный протекционизм не только не должен исключаться из условий формирования конкурентоспособности региона, как предлагает А.В. Дьяченко, но, напротив, рассматривается в качестве такого условия.

Ранее было рассмотрено понимание конкурентоспособности экономической системыкак потенциала, что позволяет хозяйствующему субъекту осуществлятьконкуренциюна соответствующем (внутреннем, мировом) рынке (конкурентном поле).

Недостаточно глубокое осмысление проблемы конкурентоспособности региона приводит к ошибочным трактовкам в законодательных актах.

Так, в соответствии с утвержденными 20 февраля 1996 г. Госкомитетом РФ по антимонопольной политикеРФ Порядком проведения анализа и оценки конкурентной среды на товарных рынках под потенциальной возможностьюхозяйствующих субъектовосуществлять конкуренцию признается наличие у них экономической, научно-технической, кадровой базы, которая по разным причинам не реализуется. Логически вытекает вывод: для того чтобы названная база была реализована, необходимо устранить причины ее бездействия, что совершенно неверно. Конкурентоспособность региона как экономический процесс является совокупностью сложных, противоречивых действий, на которые влияет множество самых различных условий как объективного, так и субъективного характера: факторные условия производства (обеспеченность региона сырьевыми ресурсами, квалифицированным персоналом, развитой материальной ирыночной инфраструктурой); общие условия хозяйствования (развитостьотраслейматериального производства, экологическая безопасность, степень изношенностиосновных фондови др.);факторы спросана продукцию базовыхотраслейрегиона; социальные, социокультурные, организационно-правовые, политические, факторные условия и др. Влияние на конкурентоспособность региона имеет как общая экономическая обстановка в стране, так и специфика отдельныхотраслей, комплексов, расположенных на территории региона.

Конкурентоспособность региона обеспечивает рост экономики по пути инновационного развития. Поэтому в современных условиях повышение конкурентоспособности становится одной из главных стратегических целей экономического развития регионов и страны в целом.