Mensch und Fahrzeug

.pdf

164 5 Sicherheit

den Innenraum des Fahrzeugs auf. Die physisch mögliche Abstützkraft entsprechend von vielleicht 3 g >5-1 ist ganz unzureichend. Im Beispiel Bild 5-2 würde der Insasse nach 0.12 s mit über 10 m/s auf den Innenraum (z. B. mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe) stoßen, der zu Stoßbeginn 1 m von ihm entfernt ist. Mit einer Rückhalteeinrichtung, die ihn mit 120 m/s2 verzögert, bewegt er sich nur 0.117 m relativ zum Fahrzeug vorwärts, wenn seine Verzögerung gleichzeitig mit der Fahrzeugverzögerung beginnt. Beginnt sie 0,02 s später (z. B. infolge einer Gurtlose oder der Verzugszeit zur Öffnung des Airbags), dann hat sich der Insasse bereits 0.28 m weiterbewegt und kommt erst nach einer Relativbewegung von über 0.6 m zum Stillstand. Das kann bereits den Aufschlag auf das Fahrzeug bedeuten.

Bild 5-2 Zentraler Zusammenstoß – Einfluss eines Rückhaltesystems.

Links: ein Fahrzeug fährt mit 14 m/s (etwa 50 km/h). Im Zeitpunkt t = 0 beginnt eine Verzögerung mit af = 200 m/s2, welche die Geschwindigkeit in 0.07 s auf 0 reduziert (Kreise). Ein Insasse (dicke Linie) stützt sich mit ai = 30 m/s2 >5.1 ab. Je nach dem Zeitpunkt, zu dem diese Abstützung beginnt, ändern sich Geschwindigkeit und Weg.

Rechts: gleiche Fahrzeugbewegung wie links. Der Insasse wird nun aber durch eine Rückhalteeinrichtung (Gurt, Airbag) mit ai = 120 m/s2 abgestützt, dicke Linie, kommt also nach 0.117 s zur Ruhe. Zu diesem Zeitpunkt hat er sich um 0.83 m vorwärts bewegt, 0.33 m gegenüber dem Fahrzeug. Setzt die Verzögerung um 0.02 s später ein, so ist der Relativweg zum Fahrzeug 0.6 m, setzt er 0.02 s früher ein, dann 0.05 m.

Würde andererseits die Verzögerung des Insassen schon 0.02 s vor der Verzögerung des Fahrzeuges beginnen, dann bewegt sich der Insasse zunächst 5 cm relativ nach hinten (ins Sitzpolster) und kommt mit einer relativen Vorverlagerung von 5 cm zum Stillstand. Das ist also der Weg, der einzuschlagen ist: wenn sich ein Hindernis von entsprechender Masse mit entsprechender Geschwindigkeit nähert, wird die Verzögerung durch die Rückhalteeinrichtung ausgelöst. Es muss von Entfernungsmessern ein Schutzraum um das Fahrzeug aufgebaut werden, bei dessen Verletzung die Verzögerung der Insassen eingeleitet wird. Die kritische Frage dabei ist,

5.2 Fußgängerund Zweiradfahrer-Schutz |

165 |

wie stark die Rückhaltekraft sein soll. Zu große Rückhaltekräfte könnten schon zu Verletzungen führen, zu kleine ein Durchschlagen des Sicherheitsabstands zur Folge haben.

Daimler-Chrysler setzt heute eine dreistufige Wirkung des Crashmanagements ein:

1.PreCrash: nach einer plötzlichen Reaktion des Fahrers (Lenkwinkel, Bremse) oder eines Signals von ESP, ABS,... beginnen reversible Crashvorbereitungen: die Gurte werden angezogen (Größenordnung 100 N), die Sitze in eine aufrechte Position gebracht, Sitz-Seitenwülste aufgeblasen, Kopfstützen hoch und vor gefahren, Fenster und Schiebedach geschlossen. (Die Fensterscheiben dienen den Seitenbairbags als Widerlager.)

2.Crashbeginn: nicht reversible Maßnahmen: pyrotechnisches Vorspannen des Gurts (Größenordnung 1 kN), Auslösen der Airbags

3.Verzögerungsphase: kraftbegrenztes Nachgeben der Rückhalteeinrichtungen und damit Energieaufnahme.

Sinnvoll wäre das Auslösen der Insassenverzögerung vor Crashbeginn. Dazu müsste eine unsichtbare Kappe über das Fahrzeug gelegt werden, die Crashmaßnahmen einleitet, wenn ein schwerer Gegenstand eindringt.

Bild 5-3 Erträgliche Kopfbeschleunigung nach >5.8 Patrick und HIC, (ο in Bild 5-5 angegebene Formel), Geschwindigkeit v und Weg s daraus unter der Annahme, dass v und s in t = 0 ebenfalls 0 sind.

5.2 Fußgängerund Zweiradfahrer-Schutz

Die Struktur des Fahrzeuges umgibt die Insassen wie eine Panzerung, behütet sie vor dem direkten Zusammenprall mit dem Stoßpartner. Der möglichst unverformte Fahrgastraum muss durch außerhalb liegende Deformationselemente verzögert werden; die Insassen müssen vor einem Aufschlag auf den Fahrgastraum von innen geschützt werden. Diese Sicherungsmethode ist für offensichtlich für auf einem Zweirad Sitzende und Fußgänger nicht möglich. Für Motorradfahrer hat sich der Helm durchgesetzt, für Fahrräder kaum (Kinder), für Fußgänger gar nicht.

166 |

5 Sicherheit |

5.3 Biomechanik

Die Biomechanik versucht die Fragen nach der Erträglichkeit mechanischer Beanspruchung zu beantworten >5.6 , >5.8 . Für den Kopf hat sich das head injury criterium (HIC) eingeführt, Bild 5-3, oder die ursprünglich von L. M. Patrick vorgeschlagene Definition >5.8 . Nach ihr ergibt sich der notwendige Anhalteweg s aus der Geschwindigkeit v: erfolgt z. B. das Anhalten aus 5 m/s in 6 ms, dann wird bei einem Anhalteweg (= Deformation) von 13 mm und einer Beschleunigung von 90 g die Überlebensgrenze erreicht. Dieser Fall bedeutet z. B. den Fall aus 1.5 m Höhe auf ein unnachgiebiges Hindernis, eine Betonplatte z. B.. Aus einer Geschwindigkeit von 10 m/s braucht man schon einen Anhalteweg von 70 mm, also einen nachgiebigen Stoßpartner also ein Aufschlagpolster oder Sandbett. Der Zusammenhang ist in Bild 5-4 und der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 5-1 Erträglichkeitsgrenze für den Kopf

|

Geschwindigkeit (km/h) |

|

Anhalteweg (mm) |

|

Verzögerung (g) |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

018 |

014 |

96 |

|

|||

|

|

|

|

|||

010 |

076 |

68 |

|

|||

|

|

|

|

|||

050 |

155 |

64 |

|

|||

|

|

|

|

|||

072 |

328 |

62 |

|

|||

|

|

|

|

|||

100 |

649 |

61 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bild 5-4 Anhalteweg s und dabei auftretende gerade noch erträgliche Beschleunigung b bezogen auf die angegebene Anfangsgeschwindigkeit, bzw. Fallhöhe

5.4 Experimentelle Sicherheitsforschung |

167 |

Die 649 mm Anhalteweg aus 100 km/h wird man nicht mehr in einem Polster, kaum mehr in einem Airbag unterbringen. Aber wenn der Verzögerungsweges des Fahrzeugs (bei 20 g aus 100 km/h, z. B. 400 mm) ein Teil davon ist, dann ist auch diese Geschwindigkeit beherrschbar. Immer mit der Unsicherheit, welche Verzögerung im Einzelfall erträglich ist. Die Streunung scheint sehr groß zu sein >5.6 .

5.4 Experimentelle Sicherheitsforschung

Nach dem 2. Weltkrieg hat die US-Luftwaffe festgestellt, dass sie mehr fliegendes Personal im Straßenverkehr verliert als im Flugbetrieb. Sie hat ein Sicherheitsprogramm gestartet, das bald von der Automobilindustrie übernommen und weitergeführt wurde (Stap Conference). Im Mittelpunkt des Interesses stand zunächst die Verträglichkeit von großen Beschleunigungskräften. Raketengetriebene Schlitten wurden gesteuert gebremst und die Verzögerung allmählich gesteigert. Es hat sich gezeigt, dass bei entsprechender Abstützung kurzzeitige Beschleunigungen bis 80 g erträglich sind. (Lokal noch weit mehr.) Daraus hat man erkannt, dass es mehr darauf ankam, die Abstützung zu verbessern. Gepolsterte Schalttafeln, Lenkräder mit Aufprallflächen, die Entschärfung des Fahrgastraumes (nachgiebige Befestigung des Rückblickspiegels, keine scharfen Blechkanten) waren der erste Schritt. Der zweite war die Verbesserung der Sicherheitsgurte. Kampfflieger waren durch breite Hüftund Schultergurte in ihrem Sitz fixiert. Für das Auto waren diese Gurte aber zu umständlich. Die Entwicklung hat zum 3- Punktgurt geführt, der aber von vielen noch immer als zu unbequem und umständlich empfunden wird. Zur Verbesserung der Bequemlichkeit wurde der Automatikgurt (Aufrollen des Schultergurts durch Federkraft) eingeführt. Die automatischen Gurtanleger haben sich nicht durchgesetzt. Durch Vorschriften wurde schließlich die Gurtanlegequote auf 70–80 % gesteigert.

Die Funktion des Sicherheitsgurts wird ganz entscheidend durch das Vorspannen verbessert (ο Bild 5-1): ein dauernd stramm anliegender Gurt wird als zu unbequem empfunden. Überlässt man die Überwindung der Gurtlose aber dem Bewegungsablauf, dann setzt die Insassenverzögerung zu spät ein. Also wird der Gurt bei Stoßbeginn (besser wäre vor Stoßbeginn) stramm angezogen. Wie stramm ist eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Eine hohe Vorlast ist wünschenswert, weil dann die Verzögerung früh beginnt. Aber sie darf auf keinen Fall zu einer Verletzung führen. Vielleicht könnte sie in Abhängigkeit von der Sitzbelastung variiert werden.

Der gängige Hüftgurt ist eher unbequem (behindert den Zugang zu den Hosentaschen) und kann durch Hochrutschen gefährlich werden. Eine Alternativlösung ist der Kniegurt, wie in >5.5 beschrieben.

Ohne Einbußen der Bequemlichkeit bieten Airbags Schutz. Auch hier stellt sich die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt des Auslösens: früh genug um die Fahrzeugverzögerung zu nutzen aber nicht zu früh um den Fahrer nicht zu behindern.

Die Gurtund Bag-Entwicklung findet heute mit Verzögerungsoder Beschleunigungsschlitten statt, eine endgültige Überprüfung muss aber im Fahrzeug durchgeführt werden. Bevor man die teuren Versuche mit dem Gesamtfahrzeug startet, wird man mit Rechenmodellen den grundsätzlichen Bewegungsablauf untersuchen, um Schwachstellen in der Struktur ausfindig zu machen.

168 |

5 Sicherheit |

1968 ist nach einer Idee des unvergesslichen Chefredakteurs der Automobil Revue Bern, Robert Braunschweig, ein „Sicherheitsrennwagen“ namens Sigma Grad Prix entstanden. Pininfarina und Ferrari haben die Ausführung übernommen, die TU-Berlin eingehende Untersuchungen >5.4 . Die Frage nach dem Nutzen des Rennsports (sinnvoll oder nicht) wird immer wieder gestellt. Robert Braunschweig hat gemeint, man solle dabei Methoden für die Sicherheit entwickeln und erproben und gleichzeitig Erfahrungen über erträgliche Grenzwerte sammeln. Ich meine, dass diese Idee nicht nur legitim, sondern auch sinnvoll ist. Die damals gefundenen Grenzwerte und Vorschläge (z. B. die Abstützung des Kopfes über den Helm) haben Eingang in die Rennwagenentwicklung gefunden.

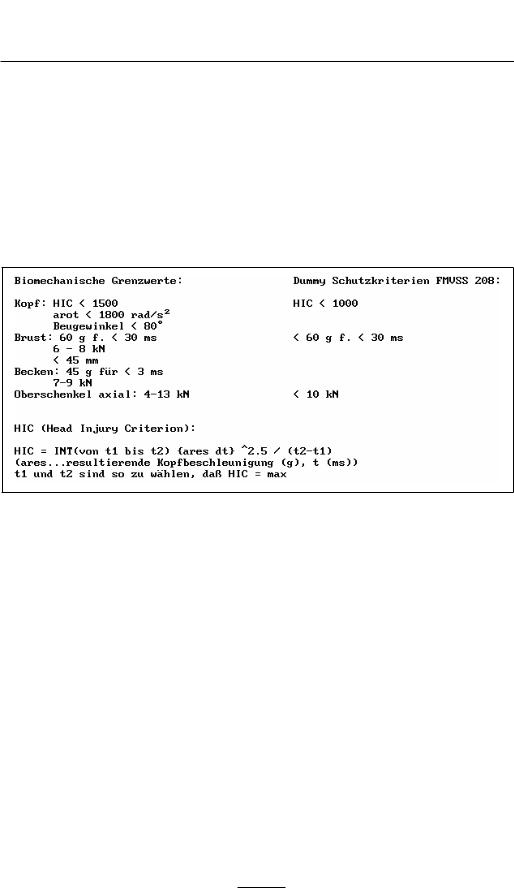

Heute anerkannte biomechanische Grenzwerte und Schutzkriterien finden sich in Bild 5-5.

Bild 5-5 Schutzkriterien nach W. Reidelbach

5.5 Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Zu dieser Aufgabe leisten alle vier verkehrsbildenden Faktoren einen Beitrag (Bild 5-6):

•Straße und Straßenverkehrsordnung,

•Fahrzeug,

•Opferversorgung und

•Fahrer.

Die Straßen weisen an ganz bestimmten Stellen eine Häufung von Unfällen auf, die gezielt angegangen werden müssen. Leider erschöpfen sich diese im Vorschlag einer Geschwindigkeitsbegrenzung, die natürlich unwidersprechbar wirksam ist, weil die Geschwindigkeit v = 0 zu keinen Unfällen führt. Aber das ist die gleiche Trivialität, die das Leben verbietet, um den Tod zu vermeiden. Eine örtlich und zeitlich begrenzte Geschwindigkeit ist sicher zweckmäßig. Sie greift aber in die letztlich entscheidende Verantwortlichkeit des Fahrers ein. Es widerspricht der Grundregel des Verkehrs: andere dürfen nicht gefährdet und nur so wenig wie möglich behindert werden. Der Gesetzgeber gängelt gelegentlich die Verkehrsteilnehmer durch sinnlose Vorschriften (z. B. die gleiche zulässige Höchstgeschwindigkeit bei Glatteis

5.5 Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit |

169 |

und Nebel wie für Sonnenschein und leere, griffige Straßen) und wundert sich dann, wenn sie Unwillen auslösen und kontraproduktiv wirken. Die generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen hat in der Ausnahme Deutschland dort zu einer besseren Sicherheitsentwicklung wie überall sonst geführt. Ideologen können das nicht begreifen, weil doch die kinetische Energie mit dem Quadrat der Geschwindigkeit zunimmt. Aber es kommt nicht nur auf die Physik, sondern noch mehr auf den Menschen an.

Bild 5-6 Faktoren der Straßenverkehrssicherheit

Die Opferversorgung mit besserer Kommunikation, Hubschraubereinsatz und Notarztausbildung hat große Fortschritte gemacht. Der Faktor Mensch ist der wichtigste Faktor. Auch hier gibt es große Unterschiede zwischen dauernd in Unfälle verwickelte und vorsichtige, geschickte Verkehrsteilnehmer, die rücksichtsvoll und sicher ihr Fahrzeug steuern.

Bei den Maßnahmen am Fahrzeug wird zwischen aktiver und passiver Sicherheit unterschieden, Bild 5-6: Aktive Sicherheit meint Unfälle zu vermeiden, passive Unfallfolgen zu reduzieren. Die Natur gibt eindeutig der aktiven Sicherheit den Vorzug: schnell bewegliche Tiere vertrauen auf ihre Sinnesorgane um Zusammenstöße zu vermeiden. Klappt das nicht (weil z. B. Glasscheiben nicht wahrgenommen werden), dann führt das zu ernsten Verletzungen. Auch für das Fahrzeug sind aktive Sicherheitsmaßnahmen reizvoll. Sie haben nur den Nachteil, dass sie „konsumiert“ werden. Das heißt: der Gewinn an Sicherheit wird als höher mögliche Fahrgeschwindigkeit genutzt. So haben z. B. Versicherungen zunächst gedacht, sie könnten Autobesitzern, deren Fahrzeug ein Antiblockiersystem hat, einen Prämiennachlass gewähren. Bald haben sie aber gemerkt, dass dieses nicht zur Schadensreduktion führen muss. Die Fahrer verlassen sich auf die Einrichtung und fahren dafür etwas rascher, wägen den technischen Fortschritt durch riskanteres Verhalten auf. Für viele anderen Merkmale der aktiven Sicherheit gilt das auch: für bessere Reifen, besseres Fahrwerk, Antiblockierregler, Stabilitätsprogramm usw.. Auch umgekehrt wirkt die Regel: bei Glatteis gibt es weniger ernste Unfälle, weil die Fahrzeuge langsamer unterwegs sind. Es gibt auch nicht ernst zu nehmende Vorschläge, den „Geschwindigkeitsrausch“ der Fahrer auf andere Weise als durch höhere Geschwindigkeit zu befriedigen: durch unrunde Räder, heftigen Luftzug, hohes Geräusch, mit Schmierseife geschmierter Fahrbahn.

170 |

5 Sicherheit |

Bild 5-7 Links: Entwicklung der Zahl der Verkehrstoten je Million Einwohner und Jahr für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz,

Rechts: sowie die Zahl der Unfalltoten ohne Verkehrstote

Die Zahl der Unfallopfer ist und bleibt zu hoch. Sie nimmt aber in den entwickelten Bevölkerungsgruppen fortwährend ab (Bild 5-7) und ihr Anteil an den Unfalltoten insgesamt ist kleiner als es der Kommentierung in den Medien entspricht. (Zum Beispiel in Österreich: pro Million Einwohner und Jahr 150 Verkehrstote von 650 Unfalltoten insgesamt.) Auch der immer wieder zitierte Einfluss der Emissionen auf die Sterblichkeit findet in der Statistik keine Stützung. Die Sterbefälle an bösartigen Neubildungen der Atmungsorgane (Lungenkrebs, usw.) haben z. B. in Österreich zwischen 1980 und 1996 abgenommen (Bild 5-8), obwohl die Fahrleistung zugenommen hat.

Bild 5-8 Lebenserwartung und bösartige Neubildungen. Möse, J. R.: Mobilität …, Steierm. ArbeitsGemeinschaft für Volksgesundheit, Graz, Juli 1998

5.5 Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit |

171 |

Die Zunahme der Verkehrssicherheit auf der Straße ist trotz der immer zu hohen Zahl der Verkehrsopfer eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Am Beispiel Deutschland (Bild 5-9): die Zahl der Verkehrstoten fällt mit über 4 % pro Jahr, obwohl die Verkehrsleistung zunimmt. Misst man Verkehrssicherheit an der Strecke, die pro Verkehrstoten gefahren wird, dann steigt sie mit über 5 % pro Jahr. Sie erreicht auf Autobahnen über 150 Millionen Fahrzeugkilometer je Getöteten (Bild 5-10), also Werte, die auch von Bahn und Flug gemeldet werden. Und man wird doch Bahn und Flug eher mit Autobahn als Innenstadt vergleichen dürfen. In den einzelnen Ländern ist die Entwicklung recht unterschiedlich, Bild 5-10 und 11.Die Zahl der im Verkehr getöteten je Einwohner oder je Personenkilometer sind proportional. Nur die südeuropäischen Länder passen da nicht ins Bild.

Bild 5-9 Links: Entwicklung der Zahl der Verkehrstoten pro Jahr für Deutschland, Mitte: der Verkehrsleistung (Fahrzeugkilometer pro Jahr)

Rechts: und Verkehrsleistung je Verkehrstoten.

Die Diskontinuität 1990 stammt aus der Wiedervereinigung.

172 |

5 Sicherheit |

Bild 5-10 Links: Sicherheit auf Autobahnen für verschiedene Länder und

Rechts: Sicherheit auf Autobahnen, Landstraßen und im Stadtverkehr in Deutschland

Bild 5-11 Zahl der im Verkehr Getöteten je PKW-Fahrleistung, abhängig von der Zahl der im Verkehr Getöteten je Einwohnerzahl

5.6 Kompatibilität |

173 |

Die rasche Zunahme der globalen Transportleistung bis 2050 von etwa 20 auf 90 · 1012 Personenkilometer und von 10 auf 40 · 1012 Tonnenkilometer >6.1 wird auch die Zahl der Verkehrstoten erhöhen: von 600 000 in 1995 auf 1.4 Millionen in 2030, Bild 5-12. Wie alle Lebensumstände hängt auch die Verkehrssicherheit vom BIP pro Kopf ab. Bei etwa 9000 $ pro Kopf und Jahr liegt ein Maximum von über 200 Verkehrstoten pro Jahr und Million Einwohner. Diese Zahl sinkt aber mit steigendem Wohlstand auf 50.

Bild 5-12 Links: Zahl der Verkehrstoten je Einwohnerzahl abhängig von der Wirtschaftsleistung ($(1990, PPP) und

Rechts: Hochrechnung über die zu erwartende Entwicklung der Verkehrssicherheit

5.6 Kompatibilität

Verschiedene Verkehrsteilnehmer passen in ein und demselben Verkehr schlecht zusammen: weder die schweren LKW-Züge mit den PKW, weder diese mit Fußgängern oder Radfahrern. Am besten soll man sie trennen: auf Gehsteigen, Radfahrwege und eigene Nutzfahrzeugspuren. Der Masseunterschied ist zu groß. Wenn z. B. ein 1 t PKW mit einem 2 t PKW zusammenstößt, dann ist er schlecht dran. Aus dem Masseverhältnis folgt nicht nur die doppelt so große Geschwindigkeitsänderung, sondern die Aufteilung der anfallenden Deformationsenergie ist ungünstig: Vorschriften (Crash-Test gegen eine feste Wand) führen dazu, dass der schwerere PKW auch der festere ist. Also nimmt er nur einen kleinen Teil der Deformationsenergie, obwohl er doch der größere ist und sich eher stärker verformen könnte. Noch krasser ist es, wenn ein PKW mit einem Lastzug zusammenstößt. Da passen noch dazu die Stoßflächen nicht zusammen, was verheerende Folgen hat. Wollte man das Problem ernsthaft angehen, dann müssten die LKW vorn und hinten ausfahrbare Stoßfänger haben, die bei Stoßkräften nachgeben, die für PKW typisch sind. Die Dramatik der Situation geht aus der folgenden Tabelle hervor: