- •1. Общая микробиология

- •1.1 Микроскопический (бактериоскопический) метод исследования

- •1.2. Противомикробные мероприятия

- •1.3.Классификация питательных сред

- •1.4.Культуральный метод исследования

- •1.5. Методы выделения чистых культур микроорганизмов

- •1. Метод механического разобщения микроорганизмов:

- •2. Метод заражения чувствительных лабораторных животных (биологический):

- •3. Методы, основанные на избирательной чувствительности микроорганизмов к воздействию внешних факторов:

- •1.6. Определение биохимических свойств микробов

- •1.11. Биологический (экспериментальный) метод исследования

- •1.12. Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

- •1.13. Методы генетического анализа микроорганизмов

- •1.14. Методы изучения нормальной микрофлоры

- •2. Частная микробиология

- •2.1. Микробиологическая диагностика пневмококковых инфекций

- •II. Культуральный (бактериологический) метод:

- •2.2. Общие принципы диагностики острых кишечных

- •2.3 Диагностика кишечных эшерихиозов (колиэнтеритов)

- •2.4. Диагностика брюшного тифа, паратифов а и в, сальмонеллезов

- •2.5. Лабораторная диагностика кишечного иерсиниоза

- •2.6. Клебсиеллы. Лабораторная диагоностика склеромы и озены

- •2.7. Лабораторная диагностика холеры

- •2.8. Кампилобактерии. Методы диагностики кампилобактериоза

- •2.9. Диагностика пищевых отравлений бактериальной природы

- •2.10. Лабораторная диагностика газовой гангрены

- •2.11. Лабораторная диагностика столбняка

- •2.12. Лабораторная диагностика ботулизма

- •2.13. Серологическая диагностика сифилиса

- •2.14. Лабораторная диагностика хламидиозов

- •2.15. Микоплазмы, микоплазмозы

- •3. Общая и частная вирусология

- •3.1. Методы культивирования вирусов

- •I. Культуры клеток

- •3.2. Принципы диагностики вирусных инфекций

- •3.3. Лабораторная диагностика вирусных гепатитов

- •3.4. Лабораторная диагностика спиДа

- •4. Другие инфекции

- •4.1. Классификация грибов. Методы диагностики микозов

- •Методы диагностики микозов

- •Лабораторная диагностика кандидомикоза

- •Лабораторная диагностика глубоких микозов,

- •4.2. Возбудители мадуромикоза

- •4.3. Возбудитель пневмоцистоза

- •4.4. Возбудитель донованоза

- •4.5. Возбудитель язвы Бурули

- •4.6. Возбудитель мелиоидоза

- •Лабораторная диагностика

3.2. Принципы диагностики вирусных инфекций

С целью лабораторной диагностики вирусных инфекций используют три группы методов:

1. Быстрые (экспресс) методы - прямое обнаружение возбудителя в клиническом материале (от больного).

2. Вирусологический метод - выделение вируса из клинического материала и его идентификация.

3. Серологический метод - определение прироста (динамики) антител к вирусу (за определенный период заболевания) в парных сыворотках больного.

Выбор метода зависит от биологических свойств вируса, периода

заболевания, а также технической оснащенности лаборатории.

Быстрый (экспресс) метод. Основан на быстром обнаружении и

идентификации вируса, его антигенов или включений в биосубстратах (мазках-отпечатках, биоптатах, эпителий осадка, лейкоцитах, гистологических срезах, секционном материале):

а) серологический метод - определение вирусного антигена в исследуемом материале с помощью диагностических противовирусных сывороток в экспресс-реакциях: иммунофлюоресценция (ИФ), иммуноферментный анализ (ИФА), радиоиммунный анализ (РИА), встречный мммуноэлектрофорез (ВИЭФ), иммунная электронная микроскопия (ИЭМ), реакция прямой и обратной пассивной гемагглютинации (РПГА, РОПГА), реакция торможения обратной пассивной гемагглютинации (РТОПГА);

б) микроскопический метод - обнаружение элементарных частиц или включений вирусов с помощью световой, люминесцентной или электронной микроскопии:

в) молекулярная гибридизация - гибридизация комплементарных нитей ДНК или РНК (вируса и зонда).

Вирусологический метод. Основан на культивировании вирусов на

чувствительных клеточных системах (культуре клеток, курином эмбрионе,

лабораторных животных):

1. Забор исследуемого материала.

2. Выбор и получение чувствительной тест-системы, определение ее жизнеспособности.

3. Заражение ее по принципу цитотропизма.

4. Индикация (обнаружение) вируса.

5. Идентификация вируса проводится на основании:

а) определения антигенов вируса в тест-системе с помощью серологических реакций (ИФ, ИФА, РПГА, РТГА, РСК, РН, ВИЭФ и др.);

б) патогистологического исследования органов и тканей;

в) клинических симптомов;

г) биологических проб (кератоконъюнктивальная и др.). Оценка метода: относится к ранним высокочувствительным методам исследования. Недостатки: сложность интерпретации результатов при выделении персистирующих вирусов; техническая сложность. Серологический метод. Основан на нарастании титра (прироста) антител за определенный период заболевания в парных сыворотках больных или переболевших людей - с помощью набора вирусных диагностикумов. Парные сыворотки - две сыворотки, взятые от одного больного в начале заболевания и через 1-4 недели. Серологические реакции (РПГА, РСК, РТГА, РН, ИФА и др.) ставят одновременно с двумя сыворотками для определения и сравнения их титров. Для ранней диагностики заболевания определяют наличие IgM в сыворотке (в непрямой ИФ и ИФА).

3.3. Лабораторная диагностика вирусных гепатитов

В настоящее время известны несколько типов вирусных гепатитов: гепатит А (гА) (синоним: инфекционный гепатит, эпидемический гепатит, болезнь Боткина); гепатит В (гВ) (синоним: сывороточный гепатит); гепатит ни А ни В (синоним гепатит С); гепатит дельта (синоним гепатит Д); гепатит Е.

I. Гепатит А (гА). Лабораторная диагностика гА основывается либо на выявлении самого возбудителя (метод иммунной электронной микроскопии - ИЭМ), его антигенов (радиоиммунный, иммуноферментный, иммунофлюоресцентный метод - РИА, ИФА, ИФ), или антител к вирусу гА (РИА, ИФА).

Для ранней диагностики заболевания, а также выявления источников инфекции, используется определение антигена вируса гА в фекалиях больных, где он появляется за 7-10 дней до клинических симптомов и в первые дни заболевания.

Из определяемых в настоящее время специфических маркеров гА важнейшими являются антитела класса Ig M к вирусу гА, которые появляются в сыворотке крови и слюне уже в начале заболевания и сохраняются в течение 3-6 месяцев. Обнаружение антител класса Ig M к вирусу гА однозначно свидетельствует о гепатите А и используется для диагностики заболевания, в том числе и бессимптомных случаев инфекции и выявления источников инфекции в очагах.

Антитела к вирусу гА класса Ig G выявляются с 3-4-й недели заболевания и сохраняются длительно, что позволяет оценить состояние иммунитета населения, динамику специфического гуморального иммунитета. Вирус гепатита А в материале от больного можно выявить методом иммунной электронной микроскопии. В основе метода лежит смешивание суспензии вируса с антисывороткой, отделение иммунных комплексов и исследование их в электронном микроскопе.

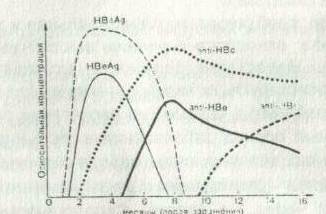

II. Гепатит В (гВ). В организме людей, зараженных вирусом гВ, с разной частотой и на разных этапах могут выявляться серологические маркеры: поверхностный HBs Ag и сердцевинный НВс Ад и НВе Ад, а также антитела к ним (anti-HBc, anti-HBe, anti-HBs). Динамика их появления представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика появления серологических маркеров гВ

Все антигены и соответствующие им антитела могут служить индикаторами инфекционного процесса.

Наличие HBs Ag, НВс Ag и anti-HBc класса Ig M свидетельствует об остром периоде инфекции. В период реконвалесценции - это НВс-антитела класса Ig G и выявляются они совместно с Hbs-антителами. Длительное присутствие НВе Ад и HBs Ад в крови - неблагоприятный признак, свидетельствующий о формировании хронического процесса. При формировании длительного носительства постоянно определяется HBs Ag. Для обнаружения антигенов и антител используют РПГА, РИА и ИФА. Для обнаружения Hbs Ag широко используется РОПГА - реакция обратной пассивной гемагглютинации с обязательным положительным контролем на HBs Ag.

III. Гепатит С (гС). Вызывается РНК-содержащим вирусом, который относится к Flaviviridae. Диаметр вирионов 30-60 нм, чувствительны к обработке хлороформом. Позитивная одноцепочечная РНК кодирует синтез трех структурных и пяти неструктурных белков. Гепатит С по клинико-биохимическим признакам сходен с гепатитом В. У 50% инфицированных лиц заболевание переходит в хроническую форму, а у 20% хронических больных развивается цирроз печени. Механизм передачи вируса гепатита С в основном парентеральный. Лабораторная диагностика гС основана на определении антител к вирусу гС методами ИФА или РИА.

VI. Возбудитель гепатита дельта (гепатит Д). РНК-содержащий, дефектный вирус, способный реплицироваться в организме хозяина лишь при обязательном участии вируса-помощника, роль которого выполняет вирус гВ. Оболочку вируса-дельта формирует HBs Ag. Присоединение дельта-инфекции к гВ ведет к развитию тяжелых злокачественных форм болезни, хронических форм заболевания с ранним формированием цирроза печени. Лабораторная диагностика гепатита Д проводится путем обнаружения маркеров вируса гВ и дельта-вирусной инфекции, HBs Ag, anti-HBc (Ig M) и дельта Ag. Последние тестируются при помощи ИФА и РИА. Наибольшее диагностическое значение имеют антидельта IgM, которые обнаруживаются в течение всего заболевания.

V. Гепатит Е. Широко распространен в тропических и субтропических странах, распространение заболевания проходит водным путем. Вирион диаметром 27-32 нм содержит однонитчатую РНК, по физико-химическим свойствам схож с вирусами семейства Caliciviridae. Лабораторная диагностика основана на определении AT в сыворотке крови ИФА.