- •Анатомия, физиология и гигиена органов выделения

- •Строение и функция почек

- •9 Cs и8 Гальперин 257

- •Особенности строения и функции почек у детей

- •10 20 30 40 50 60 70 Возраст, годы

- •Мочевыведение

- •Строение и функции органов мочевыведения у детей

- •Строение и выделительные функции потовых и сальных желез

Анатомия, физиология и гигиена органов выделения

Выделительные процессы поддерживают относительное постоянство внутренней среды организма (крови, лимфы и тканевой жидкости). Газообразные, жидкие и твердые вещества, растворенные в воде и представляющие собой конечные продукты обмена веществ, непрерывно выключаются из обмена веществ тремя путями: 1) они выводятся из организма через легкие, кожу, пищеварительный канал и почки; 2) обезвреживаются и нейтрализуются внутри организма, например, образование мочевины из продуктов обмена белков; 3) задерживаются и откладываются внутри организма, например, поглощение пыли лейкоцитами и клетками соединительно-тканой основы лимфатических узлов. Газообразные продукты выводятся из организма через легкие; жидкие и твердые, растворенные в воде, — потовыми железами и почками; твердые — через пищеварительный канал в составе кала. Основным органом, выделяющим конечные продукты обмена веществ, являются почки.

Строение и функция почек

Строение почек. Вся мочевая система состоит из двух почек с их выводными протоками — мочеточниками, через которые моча постоянно поступает в мочевой пузырь; здесь моча накапливается и периодически выбрасывается из организма через мочеиспускательный канал. Почки располагаются у взрослого в поясничной области в брюшной полости за брюшиной на уровне 12-го грудного и трех верхних поясничных позвонков, правая почка на 2—3 см ниже левой. _

Почка имеет бобовидную форму с вогнутым внутренним краем — воротами, в которые входят кровеносные сосуды и нервы. Из ворот каждой почки выходит мочеточник, который направляется вниз и вступает в верхнюю часть мочевого пузыря (рис. 83). Средний вес почки у мужчины 120 г, длина — 10—12 см, ширина около 6 см, толщина 3—4 см. У женщин вес почки и ее размеры меньше. На поверхности почки находится фиброзная капсула, образованная пучками фибралл и содержащая в своих глубоких слоях гладкие мышечные волокна; она дает тонкие прослойки внутрь. Почка — орган очень сложного строения, состоящий из двух слоев: 1) наружного коркового и 2) внутреннего мозгового. Основным структурным элементом почки является нефрон. Он состоит из боуменовской капсулы, окружающей мальпигиев клубочек,

к оторый

представляет собой около 50 капиллярных

петель. Стенка

капилляров клубочка состоит из трех

оболочек. Приносящий

кровеносный сосуд мальпигиева клубочка

(артериола) имеет более

широкий просвет, чем выносящий. Поэтому

-кровяное давление

в клубочке больше, чем в других капиллярах

тела — 60— 70

мм

рт. ст. и

артериальная кровь протекает через

капилляры клубочка

медленно. Общая поверхность' всех

капилляров клубочков

в обеих почках около 1,5 м2

(рис.

84).

оторый

представляет собой около 50 капиллярных

петель. Стенка

капилляров клубочка состоит из трех

оболочек. Приносящий

кровеносный сосуд мальпигиева клубочка

(артериола) имеет более

широкий просвет, чем выносящий. Поэтому

-кровяное давление

в клубочке больше, чем в других капиллярах

тела — 60— 70

мм

рт. ст. и

артериальная кровь протекает через

капилляры клубочка

медленно. Общая поверхность' всех

капилляров клубочков

в обеих почках около 1,5 м2

(рис.

84).

Для образования мочи из плазмы крови большое значение имеет строение стенки капилляров мальпигиевых клубочков и боуменовских капсул. Эндотелиальные клетки капилляров очень плоские. К эндотелиальным клеткам прилегают соприкасающиеся друг с другом большие клетки боуменовских капсул, между которыми имеются тончайшие щели. На поверхности этих клеток, обращенной к капиллярам, образуются выросты — гребни, между которыми находятся пространства

6 — лагуны, сообщающиеся между собой и с пространствами, окружающими капилляры. Таким образом, имеются пути для прохождения плазмы из капилляров в просвет боуменовских капсул. Боуменовская капсула переходит в извитой каналец первого порядка, стенка которого состоит из эпителия,, Имеющего Щитковидную

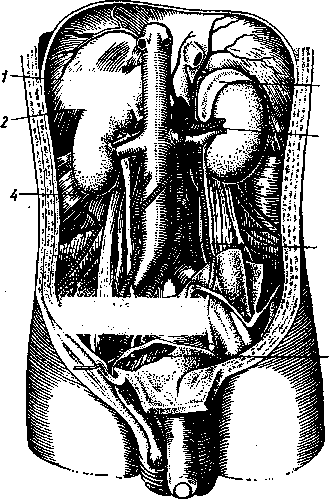

Рис. 83. Мочевые органы мужчины:

/ — надпочечник, 2 — верхний полюс поч-

ки, 3 — ворота почки, 4 — нижний полюс

почки, 5 - мочеточник, 6 — мочевой пу-

. зырь кайму. Этот каналец переходит

в нисходящую тонкую часть петли Генле — из плоских эпителиальных клеток, затем в восходящую толстую часть петли Генле — из кубических и цилиндрических эпителиальных клеток, не имеющих щетковидной каймы. Петля Генле переходит в извитой каналец второго порядка — из цилиндрического эпителия, и собирательную трубку. Собирательные трубки, состоят из цилиндрического эпителия и переходят у верхушки сосочка в чашечки, которые открываются в почечные лоханки. Количество нефронов в обеих почках — 2—4 млн. Общая длина канальцев нефрона от боуменовской капсулы до начала собирательных трубочек 35—50 мм, общая длина всех канальцев обеих почек 70—100 км, общая поверхность всех канальцев — 6 м2.

9S2

Щетковидная кайма эпителия почечных канальцев, состоящая из таких же мельчайших цилиндрических выростов, как и на эпителии кишечника, чрезвычайно увеличивает его поверхность до 40—50 м2. Одна группа нефронов расположена в верхних двух третях коркового слоя почки и имеет короткую петлю Генле, а другая расположена около мозгового слоя и имеет длинную петлю Генле, заходящую в мозговой слой. Корковый слой содер-

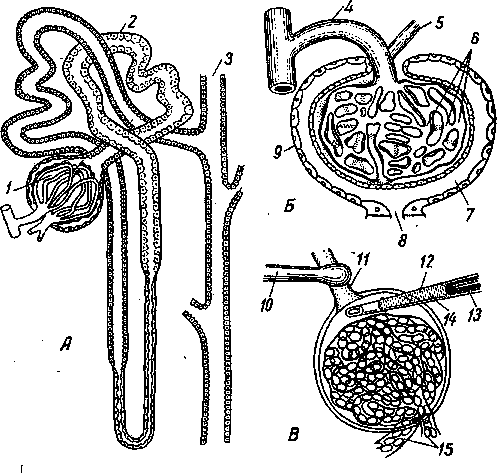

Рис. 84. Строение нефрона. А — общий вид нефрона;

Б — боуменовская капсула и мальпигиев клубочек;

В — получение первичной мочи из капсулы посредством

микропипетки:

/ — мальпигиев клубочек в боуменовской капсуле, 2 — извитой каналец, 3 — собирательная трубка, 4 — приносящая артерио-ла, 5 — выносящая артериола, 6 — капиллярная сеть мальпи-гиева клубочка, 7 — полость боуменовской капсулы, 8 — начало извитого канальца, 9 — наружная оболочка боуменовской капсулы, 10 — стеклянная палочка, // — каналец, 12 — пипетка, 13 — ртуть, 14 — клубочковая жидкость, 15 — артериолы

жит главным образом извитые канальцы, а мозговой прямые. Мозговой слой образует выступы — сосочки, обращенные в сторону почечной лоханки.

Большое значение для мочеобразования имеют особенности кровоснабжения почки. Почечная артерия многократно разветвляется и переходит в артериолы, снабжающие кровью капилляры мальпигиева клубочка, — это первая капиллярная сеть. После прохождения через капилляры клубочка артериальная кровь поступает в выносящий сосуд, разветвляющийся снова сразу же после выхода из клубочка во вторую капиллярную сеть, охватывающую канальцы, из которого кровь переходит в венозные сосуды. Между

253

мальпигиевыми клубочками, расположенными в верхних двух третях коркового слоя и в нижней его трети, прилегающей к мозговому слою, есть различие: в нижней трети приносящая и выносящая артериолы мальпигиева клубочка имеют одинаковый просвет. Лимфатические капилляры отсутствуют в почечных клубочках и в мочевых канальцах.

Почки иннервируются симпатическими и парасимпатическими нервными волокнами, сопровождающими кровеносные сосуды.

Функции клубочков, капсул и мочевых канальцев. Мочеобразование (диурез) начинается с ультрафильтрации плазмы крови, протекающей в капиллярах мальпигиева клубочка, в результате которой плазма крови, не содержащая белка, поступает в капсулу. Это первичная моча. Когда давление крови в клубочках падает ниже 50 мм рт. ст., фильтрация первичной мочи прекращается.

Повышение общего кровяного давления вызывает увеличение диуреза только при сохранении уровня кровяного давления в клубочках. Этот уровень зависит, кроме общего кровяного, давления, от разницы просветов широкого приносящего сосуда и узкого выносящего сосуда. Давление в клубочках возрастает при дальнейшем расширении приносящего сосуда. Давление внутри капсулы равно в среднем 10 мм рт. ст. и не превышает 20—30 мм. рт. ст., т. е. оно равно внутрипочечному давлению, так как фиброзная оболочка почки неэластична. Следовательно, первичная моча поступает из капилляров клубочка в боуменовскую капсулу, когда давление крови в клубочке (60—70 мм рт. ст.), превышает коллоидное осмотическое давление крови, или онкотическое давление, т. е. давление молекул белка плазмы (25—30 мм рт. ст.) и давление внутри боуменовской капсулы (10—30 мм рт. ст.). Эта разность (70 — 30 = 40 мм рт. ст.) составляет фильтрационное давление, необходимое для отрыва всех составных частей первичной мочи от белковых молекул (ультрафильтрация) и прохождения ее через оболочку капилляров и поры боуменовской капсулы.

У здорового человека первичная моча почти не содержит белков. Чем больше молекулярный вес молекулы белка, тем меньше этот белок фильтруется в мочу. Гемоглобин, появляющийся при гемолизе, имеет молекулярный вес, меньший чем альбумин и особенно глобулин. Поэтому при заболеваниях он чаще обнаруживается в первичной моче. В капсулы почек из крови фильтруется очень большое количество плазмы без белков — больше 7 дм3 в час. В капсулы фильтруется 1/5—1/10 плазмы крови, протекающей через клубочки. Из 600 см3 плазмы крови, протекающей через почки взрослого человека в 1 мин, через клубочки в капсулы фильтруется 120 см3 плазмы крови без белков. Однако во время протекания этой первичной мочи из капсул по мочевым канальцам и петлям Генле не происходит полной потери составляющей ее воды и растворенных в ней веществ, так как почти 99% воды всасывается обратно и поступает во вторую сеть капилляров. При этом образуется окончательная, или вторичная, моча. Обратное всасывание (реабсорбция) минимально равно 6/7 или 103 см3 из 120 см3

254

жидкости, профильтровавшейся в капсулы в 1 мин. Следовательно, максимально возможное мочеотделение у взрослого человека равно 17 см3/мин или 1/7 фильтрата. В извитых канальцах первого порядка реабсорбируется 85% объема первичной мочи, около 80% хлористого натрия (в сутки у человека реабсорбируется около 0,5 кг натрия), следы белка, аминокислоты.

Калий реабсорбируется в извитых канальцах первого порядка и вновь поступает, экскретируется в восходящих частях петель Генле и извитых канальцах второго порядка. В канальцах вода реабсорбируется пассивно, путем диффузии и осмоса, а хлориды реабсорбируются активно, в водном растворе. В канальцах реабсорбируется до 90% ионов калия и кальция, до 80% мочевой кислоты, до 55% фосфатов. Очень мало реабсорбируются сульфаты, креатинин и мочевина.

Вещества, находящиеся в первичной моче, делятся на 2 группы: 1) пороговые, которые появляются в окончательной моче при превышении определенного уровня их содержания в крови (порога),— сахар, хлориды, фосфаты, натрий, калий, кальций и мочевая кислота, и 2) непороговые, которые не реабсорбируются или реабсорбируются очень мало, — сульфаты, креатинин, мочевина. Сахар (глюкоза) появляется в моче, когда его концентрация в крови становится больше 0,18%. Нормальная моча сахара не содержит. При увеличении концентрации NaCl в крови увеличивается и его концентрация в первичной моче, и избыток выводится с вторичной мочой, так как реабсорбируется только физиологический раствор NaCl (0,8%). При .этом мочеотделение возрастает (солевой диурез). При введении в кровь физиологических растворов солей диурез увеличивается до тех пор, пока не восстановятся нормальный объем и осмотическое давление крови. Кроме реабсорбции, в канальцах происходит также синтез некоторых веществ (гиппуровая кислота, аммиак), которые экскретируются в просвет мочевых канальцев.

Таким образом, мочеобразование в основном состоит из двух процессов: ультрафильтрации и реабсорбции (фильтрационно-реабсорбционная теория).

В сутки через кровеносные сосуды почки протекает 1500— 1700 дм3 крови, что обеспечивает фильтрацию 170 дм3 первичной мочи. В 1 мин через почки протекает 1 —1,2 дм3 крови, или 15—20% минутного объема крови. В течение суток через почки вся кровь проходит 200—300 раз. Интенсивность биохимических процессов распада АТФ и последующего окислительного фосфорилирования в почках очень велика. В почках потребляется 9% кислорода из общего его количества, используемого организмом.

Регуляция мочеобразования. Мочеобразование зависит прежде всего от кровяного давления в мальпигиевых клубочках, которое обусловлено величиной общего кровяного давления. Оно зависит также от уровня кровоснабжения почек, а следовательно, от величины просвета кровеносных сосудов почек. Так как просвет кровеносных сосудов почек изменяется рефлекторным и нервно-гумо-

95S

ральными механизмами, то мочеобразование регулируется нервами и химическими веществами, гормонами и продуктами обмена веществ, расширяющими и суживающими капилляры почек. Расширение кровеносных сосудов производят волокна блуждающих нервов, сужение — симпатических.

Количество функционирующих капилляров почек непостоянно и зависит от изменения тонуса симпатических волокон, иннервирующих эти капилляры. Раздражение рецепторов, расположенных на внешней поверхности тела или во внутренних органах, вызывает изменения просвета капилляров почек. Сужение капилляров почек и падение общего кровяного давления уменьшают мочеобразование, а расширение капилляров почек и повышение общего кровяного давления увеличивают мочеотделение. Доказано, что симпатические нервные волокна не только регулируют кровоснабжение почки, а следовательно фильтрацию мочи, но и являются секреторными, так как они регулируют также реабсорбцию воды и натрия. Влияние симпатических нервных волокон на реабсорбцию привело к заключению, что они оказывают адаптационно-трофическое влияние, т. е. изменяют обмен веществ в клетках эпителия канальцев и тем самым реабсорбцию. Возбуждение симпатических нервов и введение адреналина увеличивают реабсорбцию. Это влияние симпатических нервов и адреналина на реабсорбцию продолжается в течение некоторого времени после того, как прекратилось их влияние на просвет кровеносных сосудов. Высшие .нервные центры, регулирующие мочеобразование, находятся в лобных долях больших полушарий и оказывают влияние на функцию почек через центры симпатической нервной системы, находящиеся в промежуточном мозге, главным образом в гипоталамической области.

Эмоции и нарушения психики вызывают у людей изменения мочеобразования. Большое увеличение мочеобразования можно вызвать у человека в гипнотическом сне, внушив ему, что он выпил много воды.

Регуляция мочеобразования в нормальных условиях производится безусловными и условными рефлексами. Однако почка, лишенная иннервации (денервированная), функционирует, как нормальная. Но в денервированной почке количество образуемой мочи и ее состав не изменяются в соответствии с изменениями потребностей организма. Мочеотделение денервированной почки происходит на среднем уровне, оно отличается неустойчивостью и инертностью, так как изменяется медленнее.

Почки нормально функционируют и во время сна после полного выключения функций больших полушарий головного мозга.

Диурез увеличивает многие продукты белкового обмена, особенно мочевина, что приводит к усилению выведения из организма азота. Увеличение поступления в организм воды и солей также увеличивает диурез.

Регуляция непрерывного мочеобразования осуществляется главным образом нервно-гуморальным путем, и особенно поступле-

256

нием в кровь гормонов, которые оказывают влияние на рост ткани почек и на их функцию. К этим гормонам относятся соматотропный гормон (гормон роста) гипофиза и тиреотропный гормон, возбуждающий образование гормона тироксина в щитовидной железе; они увеличивают мочеобразование. Увеличение мочеобразования вызывает также мужской половой гормон.

Действие гормонов на мочеобразование зависит от исходного фона: при небольшом мочеобразовании оно увеличивается, а при большом — уменьшается.

В гипофизе образуется также антидиуретический гормон (вазопрессин), увеличивающий реабсорбцию воды в мочевых канальцах и таким образом уменьшающий и даже прекращающий диурез. Увеличение реабсорбции и уменьшение количества мочи вызывает увеличение содержания в ней мочевины и солей. Антидиуретический гормон (вазопрессин) регулирует выведение воды почками, а его образование в гипофизе регулируется, в зависимости от содержания воды в крови и в. тканях, нервной системой по нервным волокнам, поступающим в нейрогипофиз. В настоящее время считают, что антидиуретический гормон (вазопрессин) образуется не в нейрогипофизе, а в гипоталамической области и из нее поступает в нейрогипофиз.

Концентрация антидиуретического гормона (вазопрессин) в крови регулируется его выведением мочой; чем больше гормона в крови, тем выше его содержание в моче. При прекращении поступления воды в организм его содержание в крови и моче увеличивается и при этом уменьшается или прекращается мочеобразование (анурия). Наоборот, после поступления в организм большого количества жидкости содержание гормона в крови и моче уменьшается и вызывается диурез.

Рефлекторная регуляция поступления гормона в кровь (осморегулирующий рефлекс) в зависимости от увеличения или уменьшения содержания воды в организме, имеет решающее значение для регуляции мочеобразования. В кровеносной системе находятся осморецепторы, которые раздражаются при повышении осмотического давления в результате недостатка воды в организме и повышения содержания солей. Это рефлекторно увеличивает поступление в кровь антидиуретического гормона и задержку воды в организме, вследствие увеличения ее реабсорбции, что снижает осмотическое давление. Наоборот, при избыточном поступлении воды в организм уменьшение осмотического давления, действуя на осморецепторы, тормозит поступление в кровь антидиуретического гормона (вазопрессина), что уменьшает реабсорбцию и вызывает увеличение выведения воды из организма (водный диурез).

Антидиуретический гормон регулирует выведение воды из организма, возбуждая секрецию в клетках почечных канальцев фермента, разрушающего межклеточное вещество, находящееся между клетками почечных канальцев и собирательных трубок. Это вызывает пассивную реабсорбцию воды, главным образом в петле