- •1. Решение трансцендентных уравнений методом дихотомий.

- •2. Решение трансцендентных уравнений методом хорд.

- •3. Решение трансцендентных уравнений методом касательных (метод Ньютона)

- •4. Решение трансцендентных уравнений методом секущих.

- •5. Решение трансцендентных уравнений методом простых итераций.

- •Задачи линейной алгебры

- •6. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.

- •4.2. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса

- •7. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом простых итераций.

- •8. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Зейделя.

- •9. Вычисление определителей методом Гаусса.

- •10. Обращение матриц.

- •Аппроксимация зависимостей

- •11. Интерполяция зависимостей каноническим полиномом.

- •12. Интерполяционный полином Лагранжа.

- •13. Интерполяционный полином Ньютона.

- •14. Интерполяция сплайнами.

- •15. Аппроксимация зависимостей методом наименьших квадратов.

- •Математически минимум величины q достигается при равенстве нулю частных производных от q по всем коэффициентам с0, с1, …, сm:

- •Вычисление определенных интегралов Требуется вычислить интеграл вида

- •16. Методы прямоугольников вычисления определенных интегралов.

- •Аналогично, в методе правых прямоугольников

- •17. Метод трапеций вычисления определенных интегралов.

- •18. Уточнение по Ричардсону вычисления определенных интегралов методом трапеций.

- •Решение дифференциальных уравнений

- •19. Метод Эйлера решения задачи Коши для оду 1 порядка.

- •20. Усовершенствованный метод Эйлера решения задачи Коши для оду 1 порядка.

- •21. Исправленный метод Эйлера решения задачи Коши для оду 1 порядка.

- •22. Метод Рунге-Кутта четвертого порядка решения задачи Коши для оду 1 порядка.

- •23. Метод Кутта-Мерсона решения задачи Коши для оду 1 порядка.

Решение трансцендентных уравнений

1. Решение трансцендентных уравнений методом дихотомий.

Во многих инженерных и научных задачах возникает необходимость решения уравнений вида:

-

F(x, a1, a2, ..., ak) = 0

(3.1)

где F - заданная непрерывная функция;

x – неизвестная величина, подлежащая определению;

a1, a2, ..., ak – известные параметры функции F.

Решить уравнение (3.1) - это значит найти такое значение (или такие значения) неизвестной x, при которых уравнение (3.1) превращается в тождество. Эти значения x называются корнями уравнения (3.1).

Только для простейших уравнений удается найти решение в аналитическом виде, т.е. записать формулу

x = f(a1, a2, ..., ak) ,

выражающую искомую величину x явным образом через параметры a1, a2, ..., ak, например, для уравнения вида

ax2 + bx + c = 0

его корни выражаются формулой:

![]() .

.

В большинстве же случаев аналитическую запись корней уравнения найти очень сложно или в принципе невозможно (такие уравнения называются трансцендентными), и поэтому приходится решать уравнение численным способом.

Метод дихотомии

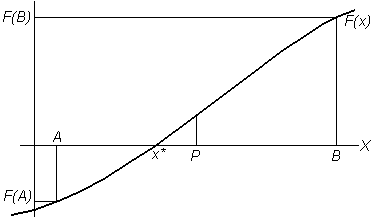

Пусть на этапе отделения корней получены две точки A и B (A<B), между которыми находится корень уравнения (3.1), т.е. такие точки, в которых знаки значений функции F(x) противоположны (см. рис.3.2): sign F(A) sign F(B).

Метод дихотомии, называемый еще методом половинного деления, заключается в следующем:

1) определяется середина отрезка [A,B]:

-

;

;(3.2)

2) вычисляется значение функции в этой точке - F(P) и его знак sign F(P);

3) корень уравнения (3.1) находится в той половине отрезка [A,B], на концах которой функция F(x) имеет разные знаки. Если это будет половинка [A,P], то перенесем точку B в точку P; если же половинка [P,B], то перенесем точку A в точку P. Благодаря этой операции длина отрезка [A,B], на котором находится корень уравнения, уменьшилась вдвое, т.е. можно сказать, что значение корня определено с точностью до длины полученного отрезка.

Каждое

новое повторение действий 1,2,3 будет

давать все более точные значения корня

уравнения. Повторение этого процесса

следует прекращать, когда длина отрезка

[A,B]

станет меньше заранее заданного значения

![]() ,

являющегося в данном случае ошибкой

ограничения, т.е. неравенство

,

являющегося в данном случае ошибкой

ограничения, т.е. неравенство

-

B - A <

(3.3)

является критерием окончания вычислительного процесса.

Если величина задана очень малая, то вблизи корня значения F(x) могут оказаться сравнимыми с погрешностью ее вычисления, т.е. при подходе к корню вычислительный процесс может попасть в так называемую "полосу шума", и дальнейшее уточнение корня окажется невозможным. Поэтому кроме точности надо задавать в алгоритме ширину "полосы шума" 1 и прекращать процесс при попадании в него, т.е. неравенство F(P) | < 1 является дополнительным критерием окончания вычислительного процесса.

Рис.3.2. Геометрическая интерпретация метода дихотомии