- •Раздел III эксплуатация отдельных видов электрооборудования

- •Глава 8

- •Эксплуатация воздушных и кабельных линий

- •8.1 Приемка воздушных линий в эксплуатацию

- •8.2. Полимерцементные растворы и краски для ремонта железобетонных опор

- •Глава 9

- •9.5. Способы повышения эксплуатационной надежности трансформаторов

- •Глава 10

- •Техническое обслуживание и текущий ремонт электродвигателей

- •Особенности эксплуатации погружных электродвигателей

- •Глава 11

- •Эксплуатация сварочных трансформаторов

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 12 эксплуатация аппаратуры защиты, управления и устройств автоматики

- •Общие требования к эксплуатации электронных и микропроцессорных систем

- •12.3. Техническое обслуживание аппаратуры управления, защиты и устройств автоматики

- •Глава 13 эксплуатация осветительных и облучательных установок

- •Раздел IV

- •Глава 14

- •14.1. Задачи и способы капитального ремонта

- •14.3. Расчет обмоток асинхронного двигателя при капитальном ремонте

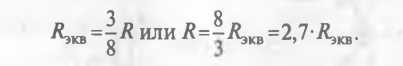

Если принять, что у электродвигателей с сухой изоляцией сопротивления Ra = Rac * Rb= Rbc — Rab = R, то можно записать:

Таким ооразом, при измерении сопротивления изоляции одной из фаз следует измерять эквивалентное сопротивление изоляции относительно корпуса и других фаз.

Для того чтобы сделать правильный вывод о состоянии изоляции электрической машины, необходимо придерживаться следующих правил:

Измерения проводить поочередно для каждой электрически независимой цепи (фазы) при соединении всех остальных цепей с корпусом.

Каждую цепь (фазу) после измерения сопротивления ее изоляции соединять с корпусом машины на время не менее 15 с при мощности машины до 1000 кВт (или кВ - А) и не менее 1 мин при более высокой мощности, и не менее 3 мин при применении мегаомметра на 2500 В.

Проверим правильность первого правила. Для этого рассмотрим случаи, когда измерения проводят в одной фазе, а две другие фазы заземлены.

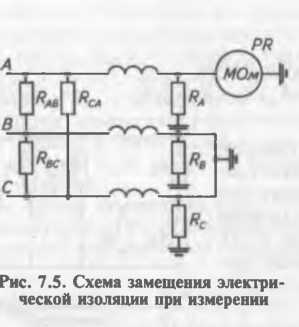

Измерения проводят в фазе А, а фазы С и В заземлены. В этом случае схема замещения электрической изоляции примет вид, показанный на рисунке 7.5.

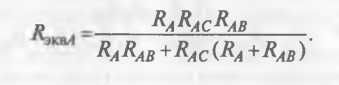

Тогда для эквивалентной схемы замещения, показанной на рисунке 7.6, запишем:

RэквA = 0 в том случае, если RA, RAc или RAg равны нулю. Для того чтобы выяснить, какое из сопротивлений равно нулю, опыт проделаем не менее трех раз, т. е. для каждой из фаз.

Аналогичные измерения проводим в фазе В при заземленных фазах А и С. В результате получаем:

![]()

Причиной того, что RэквB = 0, может быть то, что RB, RBC или Rab равно нулю. Из анализа данных, полученных при первом и втором замерах, следует, что

![]()

Как видим, в матрице две величины RAB, значит, RAB = 0.

В случае, когда фазы А и В заземлены, а измерения проводят в фазе С,

![]()

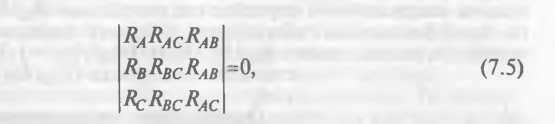

Причиной того, что RэквС = 0, может быть то, что Rq, Rbc или Rac равно нулю. Из анализа данных, полученных при первом, втором и третьем замерах, следует, что если в трех случаях получены результаты, равные нулю, т. е.

то

значит сопротивление изоляции между

фа

то

значит сопротивление изоляции между

фа

зами равно нулю.

Если в результате трех измерений только

два замера равны нулю, например ЛэквС и

Rjkbb, то значит, RBC = 0. Если в результате из

мерений, например, R3KBc = 0, то значит, фаза

С имеет замыкание на корпус.

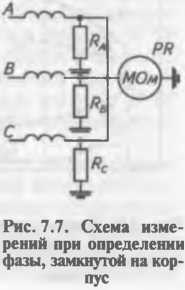

Для определения того, какая из фаз имеет

замыкание на корпус, измерение необходимо

выполнять по схеме, приведенной на рисун

ке 7.7.При такой схеме соединения сопротивле

ния Rab, RBCn RAC зашунтированы и не оказы-

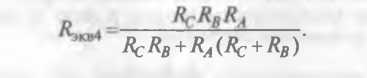

вают влияния на результат измерения. Тогда R'экв можно записать в следующем виде:

RЭкв4 = 0 если одно из сопротивлений Ra, Rb или Rc равно нулю. Таким образом, для полной оценки состояния сопротивления изоляции необходимо провести все четыре измерения.

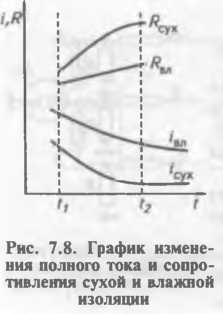

Определение увлажненности изоляции по коэффициент абсорбции. Пусть изоляцию некоторого электрооборудования, например электродвигателя, моделируют схемой замещения (рис. 7.1, а). Из предыдущего рассмотрения процессов электропроводности и поляризации следует, что для заведомо сухой изоляции в процессе измерения суммарный ток ιсух будет резко затухать (рисунок 7.8). У влажной изоляции такого же двигателя суммарный ток ιвл больше и будет затухать медленнее, потому что из-за увлажнения прирост тока сквозной проводимости больше, чем прирост тока абсорбции. Описанный характер изменения суммарного тока определяет динамику сопротивления изоляции. При постоянном напряжении мегаомметра сопротивление сухой изоляции Rсух при измерении будет резко увеличиваться, а сопротивление влажной Rвл будет возрастать незначительно. Следовательно, по состоянию сопротивления изоляции в зависимости от продолжительности измерения можно определить, увлажнена изоляция или нет.

Диагностирование увлажнения изоляции состоит в измерении мегаомметром ее сопротивления в моменты t1 и t2 (t2 > t1) после подачи напряжения и определения отношения Rt2/Rt1, называемого коэффициентом абсорбции. Обычно принимают t1= 15 с, t2 = 60 с и рассчитывают R60/R15. Если (R60/R15) > 1,3, то изоляцию

считают сухой; если (R60/R15) < 1,3 — влажной.

Определение

увлажненности изоляции способом «емкость

— частота». Соотношение

величин емкостей абсорбции и смещения

изоляции зависит от степени ее увлажнения.

В сухой изоляции преобладает электронная

поляризация, характеризуемая емкостью

смещения, а во влажной — дипольная

поляризация (за счет диполь- ных молекул

воды усиливается емкость абсорбции).

Абсолютные значения величин этих

емкостей имеют различную зависимость

от частоты тока (рис. 7.9).

Определение

увлажненности изоляции способом «емкость

— частота». Соотношение

величин емкостей абсорбции и смещения

изоляции зависит от степени ее увлажнения.

В сухой изоляции преобладает электронная

поляризация, характеризуемая емкостью

смещения, а во влажной — дипольная

поляризация (за счет диполь- ных молекул

воды усиливается емкость абсорбции).

Абсолютные значения величин этих

емкостей имеют различную зависимость

от частоты тока (рис. 7.9).

Емкость сухой Ссух изоляции практически не зависит от частоты, так как поляриза-

ция в ней происходит почти мгновенно. Емкость же влажной изоляции Свл с ростом частоты убывает. Это объясняется тем, что при малой частоте дипольные молекулы воды успевают следовать (поворачиваться) за полем и имеет наибольшее значение. Когда же частота становится большой, молекулы из-за своей инертности не успевают следовать за полем. Абсорбционная емкость уменьшается, и ее значение приближается к емкости, обусловленной лишь электронной поляризацией. Поэтому по степени изменения емкости от частоты можно определить увлажненность изоляции.

Диагностирование увлажнения состоит в измерении емкости изоляции при частоте f1 и f2 (f2˃f1) определении отношения Сf1/Сf2. Обычно принимают f1| = 2, f2 = 50Гц и измеряют соответственно С2 и C50. Если (С2/С50)< 1,2, то изоляция сухая, если (С2/С50)>1,2 — увлажненная. Такой способ диагностирования проводят при помощи прибора контроля влажности изоляции.

Определение местных дефектов изоляции по частичным разрядам. Электрическое поле в области исправной изоляционной системы содержит основную гармонику. При появлении в изоляции каверн, расслоений, трещин и других дефектов равномерность поля в них нарушается, возникают частичные разряды, создающие высокочастотные колебания. Обнаружение этих колебаний при помощи специального прибора (индикатора частичных разрядов — ИЧР) позволяет выявить наличие дефектов, а в отдельных случаях место их расположения. Принцип действия ИЧР основан на использовании воздействия электрических нестационарных процессов, сопровождающих разряды, на электрический колебательный контур или антенну, усилитель и измерительный прибор.

Алгоритм диагностирования состоит в следующем. На изоляцию подают повышенное напряжение. Приемным колебательным контуром или антенной ИЧР исследуют пространство вокруг изоляционной системы. При этом измерительный прибор ИЧР позволяет зафиксировать высокочастотные колебания и выявить место, где они имеют наибольший уровень. Обычно это место совпадает с местным дефектом. Известны схемы, в которых ИЧР подключают к исполнительной цепи через разделительный конденсатор.

Определение

местных дефектов изоляции по току

сквозной проводимости. В исправной

изоляции ее сопротивление сохраняет

постоянное значение в большом

диапазоне измерения испытательного

напряжения. При появлении местных

дефектов сопротивление снижается

по мере увеличения напряжения. В

зависимости

от степени развития и характера

неисправности изоляции снижение

Определение

местных дефектов изоляции по току

сквозной проводимости. В исправной

изоляции ее сопротивление сохраняет

постоянное значение в большом

диапазоне измерения испытательного

напряжения. При появлении местных

дефектов сопротивление снижается

по мере увеличения напряжения. В

зависимости

от степени развития и характера

неисправности изоляции снижение

сопротивления начинается при различных напряжениях. Таким образом, исправная изоляция имеет линейную, а неисправная — нелинейную вольт-амперную характеристику.

Изоляцию проверяют в следующей последовательности. Подключают через микроамперметр обмотку одной из фаз к регулируемому источнику переменного напряжения. Плавно увеличивают напряжение до 1200 В и записывают ток утечки I1. Затем повышают напряжение до 1800 В и записывают ток утечки I2. Аналогичные измерения проводят для остальных фаз. Когда нулевая точка обмотки недоступна, то к источнику подключают один из выводов обмотки, т. е. испытывают сразу изоляцию трех фаз. Изоляцию считают исправной, если при повышении напряжения не наблюдают бросков тока; ток утечки при напряжении 1800 В не превышает 95 мкА для одной фазы (230 мкА для трех фаз); относительное приращение токов не более 0,9; коэффициент несимметрии токов утечки фаз не превышает 1,8.

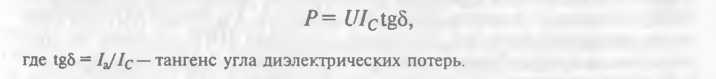

Определение износа изоляции по значению диэлектрических потерь. Из схемы замещения изоляции (рис. 7.1, а) видно, что при подаче переменного напряжения U установившийся ток будет иметь две составляющие: Iа — активный ток, зависящий от сопротивления изоляции Rиз; Iс — реактивный ток, зависящий в основном от реактивной проводимости абсорбционной ветви Rаб ; Саб и частично от емкости электронной поляризации (геометрическая емкость) Су. Потребляемая мощность также будет иметь две составляющие, одна из которых — мощность диэлектрических потерь

Диэлектрические потери зависят от вица диэлектрика и от его состояния. Тепловой износ, посторонние включения и влага ухудшают качество изоляции, что приводит к увеличению tg5 по сравнению с новой изоляцией. Поэтому по значению tg8 можно определить степень износа изоляции. Диагностирование изоляции по tg8 используют для определения состояния в основном высоковольтного электрооборудования. Для измерения угла диэлектрических потерь применяют схему высоковольтного моста или схему с ваттметром. Последняя проста и удобна, однако ее недостаток в том, что получают меньшую точность измерений, чем при помощи схемы моста.

Зависимость сопротивления изоляции от температуры. Сопротивление изоляции — величина изменчивая, поскольку зависит от многих факторов. Наибольшее влияние на нее оказывают температура и влажность, с увеличением которых сопротивление изоляции снижается. Цель измерения сопротивления изоляции — уста-

новление возможности проведения испытаний машины или включения ее в сеть без риска повреждения.

Такие измерения проводят мегаомметром, который содержит источник питания постоянного напряжения. Если применяют мегаомметр с генератором постоянного тока, то его ручка должна вращаться непрерывно и равномерно, пока стрелка прибора не установится; при всяком замедлении или перерыве во вращении обмотка разряжается через мегаомметр на корпус, что затягивает измерение или вызывает дополнительные погрешности, особенно для обмоток крупных машин, имеющих значительную емкость.

Основной критерий суждения о допустимом состоянии изоляции обмоток — сравнение сопротивления изоляции в процессе эксплуатации. При этом температура, при которой проводят измерения, должна быть одинаковой, т. е. t1 = t2 =...= tn, где n — очередной номер) измерений, а продолжительность измерения должна быть равна 1 мин. /

Если сопротивление изоляции уменьшилось более чем на 30 % по сравнению с предыдущим, то сопротивление изоляции считают недопустимым. Более подробно объем, периодичность и другие нормы испытаний электрооборудования приводят в первом разделе ПУЭ. Здесь указано, что при температуре изоляции, равной 25...30°С, ее сопротивление должно быть не меньше определяемого по формуле (7.1), но не менее 0,5 МОм.

Полное заключение о состоянии изоляции делают по совокупности результатов измерений. Но в ряде случаев выделяют отдельные параметры, по которым в некоторых условиях достаточно полно оценивают качество изоляции. Такой подход оправдан для выявления конкретных неисправностей изоляции (увлажнение, старение и т. п.).

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КОНТАКТОВ

Электрическая цепь любого электрооборудования содержит различные элементы, которые между собой соединены при помощи электрических контактов. Например, в низковольтной сети на один трехфазный электроприемник в среднем приходится около 60 электрических контактов. От состояния любого из них зависит работоспособность всей электроустановки. Поэтому регулярный контроль электрических контактов — важная составная часть работ по обеспечению высокой надежности электрооборудования.

Электрическим контактом называют место перехода тока из одной токоведущей части в другую. По своему назначению контакты разделяют на соединительные и коммутирующие. Первые из них служат только для соединения различных элементов электрической цепи, а вторые предназначены для включения, отключения и переключения электрической цепи.

Известно большое число конструктивных исполнений контактов.

Соединительные контакты разделяют на разборные (болтовые, винтовые, клиновые) и неразборные (сварные, паяные, клепаные и т. п.).

Коммутирующие контакты классифицируют по признаку подвижности (подвижные, неподвижные), по степени подвижности (самоустанавливающиеся, несамоустанавливающиеся), по геометрической форме (точечные, линейные, поверхностные), по виду охлаждения (естественное, искусственное), по назначению (главные, дугогасительные, дополнительные) и по другим признакам.

Параметры контактов. Состояние контактов оценивают по определяющим или вспомогательным параметрам. К первым из них относят переходное сопротивление, падение напряжения и температуру нагрева контактов, а ко вторым — площадь соприкосновения, раствор, провал и усилие сжатия контактов.

Переходным сопротивлением контакта называют дополнительное сопротивление в месте перехода тока из одной контактной поверхности в другую, обусловленное, во-первых, сужением площади сечения контакта в неровностях поверхности, во-вторых, сопротивлением газовых и масляных пленок, а также пыли, адсорбированных поверхностью контакта. Значение переходного сопротивления зависит от многих факторов, главные из которых — микрорельеф, усилие сжатия и материал контактной поверхности.

Допустимое падение напряжения на переходном сопротивлении контакта зависит главным образом от материала контакта, и его выбирают из условия отсутствия размягчения металла контактов, работающих в номинальном режиме. Для низковольтной аппаратуры установлены следующие допустимые падения напряжения на контакте: серебро — 0,01 ...0,02 В, медь — 0,01...0,03 В, алюминий — 0,01...0,04 В, железо — 0,02...0,05 В.

Сопротивление контактов не остается постоянным в процессе эксплуатации. Оно представляет собой источник дополнительных потерь, и поэтому температура контактной поверхности всегда выше температуры прилегающих проводников. Под действием кислорода это приводит к образованию на поверхности металла пленки, толщина которой с течением времени увеличивается, что ведет к росту переходного сопротивления и дополнительному нагреву. В некоторый момент времени под действием температуры и электрического поля пленка разрушается и переходное сопротивление падает до первоначального значения. Затем процесс повторяется вновь и вновь. Но в некоторых случаях такое самоочищение не происходит, контакт может разогреться и выйти из строя.

Для надежной работы контактов необходимо строго соблюдать установленные нормы для температуры нагрева: коммутирующие контакты из меди без покрытия — 85 °С, с серебряным покрыти-

ем — 240 °С; соединительные контакты внутри аппаратов из меди — 95 °С, с покрытием неблагородными металлами — 105 °С, с серебряным покрытием — 135 °С (при расчетной температуре окружающей среды 45 °С).

Площадь соприкосновения контактов характеризует качество их настройки или степень износа. В исправном состоянии фактическая площадь соприкосновения составляет не менее 70 % номинальной площади контакта.

Раствором контактов называют наибольшее расстояние между поверхностями соприкосновения при разомкнутом состоянии контактов. В зависимости от типа аппарата эта величина может быть от 3 до 50 мм.

Провалом контактов называют расстояние, на которое перемещается подвижный контакт, не теряя соприкосновения с неподвижным контактом при размыкании или замыкании цепи. Для низковольтных аппаратов провал составляет 3...6 мм.

Измерение параметров. Переходное сопротивление контактов измеряют при постоянном или переменном токе. Для этого используют микроомметры, двойные мосты или применяют схемы с милливольтметром. У нового контакта переходное сопротивление не должно превышать сопротивления целого эквивалентного участка проводника в 1,2 раза. В процессе эксплуатации допускается увеличение сопротивления, но не более чем в 1,8 раза по сравнению с начальным значением.

Падение напряжения на переходном сопротивлении измеряют милливольтметром или гальванометром, пропуская через контакт номинальный постоянный ток. Для этого используют различные нагрузочные установки. Сельские электротехнические службы для этого оснащают универсальными стендами, которые позволяют определить падение напряжения, а также выполнить ряд других операций.

В исправном контакте отношение падения напряжения на нем к падению напряжения на целом эквивалентном участке не должно превышать 1,1...1,2. Если в процессе эксплуатации это отношение превысит 1,7, то необходимы ремонт или замена контакта.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ

Создание новых способов и средств диагностирования позволит в будущем перейти к прогрессивной послеосмотровой технической эксплуатации электрооборудования. На современном этапе есть предпосылки для внедрения отдельных систем диагностирования, которые позволяют уточнять объемы ремонтных работ и сроки их проведения, а также определять исправность электрооборудования при списании электрифицированной техники.

Для развития этого направления разработаны рекомендации по организации ремонта и технического обслуживания электрооборудования на основе диагностирования. В них обобщены способы диагностирования основных видов электрооборудования и увязаны с типовым составом работ при их техническом обслуживании и текущем ремонте.

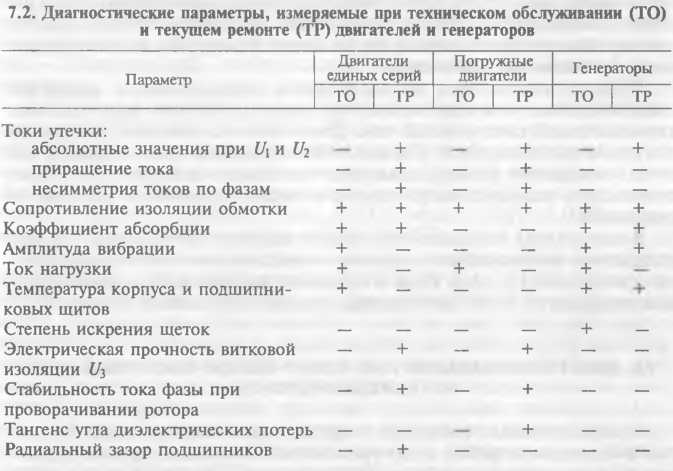

При техническом обслуживании диагностирование проводят с целью оценки технического состояния (работоспособности) и подтверждения, что электрооборудование не требует ремонта до очередного технического обслуживания. Объем диагностирования в этом случае ограничен измерением минимального числа параметров, несущих информацию об общем техническом состоянии электрооборудования. Диагностические параметры, определяемые при техническом обслуживании, перечислены в таблице 7.2.

При текущем ремонте диагностирование проводят с целью определения остаточного ресурса основных узлов и деталей, установления необходимости их замены или ремонта, а также для правильного принятия решения о сроках капитального ремонта электрооборудования. Перечень диагностических параметров, измеряемых при текущем ремонте, приведен также в таблице 7.2.

Примечание. Для двигателей единых серий принимают U1= 1200, U2= 1800, U3= =1000В; для погружных двигателей U1=600, U2 = 1000 В; для генераторов U1=500, U2 = 1000, U3 = 800 В. Нормативы на токи утечки, сопротивление изоляции и коэффициент абсорбции приведены в подразделе 9.3 [1]. Допустимые значения зазоров подшипников приведены в системе ППР и ТО. Витковую изоляцию испытывают высокочастотным аппаратом ВЧФ-5-3.

Техническое состояние изоляций обмоток электродвигателя относительно корпуса и между фазами считают удовлетворительным, если токи утечки не превышают нормативов. Если измеряемые токи утечки достаточно большие, но примерно одинаковы между собой, то изоляция обмоток увлажнена или сильно загрязнена. Если токи утечки в фазах отличаются в 1,5...2 раза и более, то это говорит о наличии местных дефектов в изоляции фазы с большей силой тока утечки. Для определения местонахождения дефекта вначале измеряют ток утечки обмоток фазы с дефектной изоляцией относительно корпуса при незаземленных обмотках других фаз, а затем при заземленных. Большие токи утечки в первом случае свидетельствуют о наличии местных дефектов в изоляции обмотки фазы относительно корпуса, во втором — в межфаз- ной изоляции.

Техническое состояние ротора можно определить несколькими способами. Наиболее частое повреждение — обрыв стержней роторной обмотки. Признаком обрывов стержней короткозамкнутых обмоток ротора служит повышенная вибрация и шум при работе, увеличивающиеся с ростом нагрузки. При этом наблюдают периодические изменения амплитуды вибрации и шума с частотой, зависящей от скольжения электродвигателя. При обрыве стержней короткозамкнутых обмоток роторов стрелки амперметров, включенных в цепь питания электродвигателя, совершают периодические колебания. На практике при определении технического состояния короткозамкнутой обмотки ротора измеряют ток обмотки статора при поворачивании ротора вручную. Для этого одну или две фазы обмотки статора включают на напряжение (0,1...0,15)£/н. При медленном проворачивании ротора измеряют ток в цепи питания. Изменение тока в обмотке статора свидетельствует об обрыве стержней роторной обмотки. Оно зависит от числа и взаимного расположения поврежденных стержней. Электродвигатель можно использовать без ремонта или замены ротора, если изменение тока относительно среднего значения не превышает 10 %. Местонахождение поврежденных стержней роторной обмотки определяют после разборки двигателя.

При техническом диагностировании электронагревательных установок в процессе ТО определяют сопротивление изоляции нагревательных элементов и потребляемый ток, а при текущем ремонте дополнительно измеряют сопротивление нагревательных элементов, температуру срабатывания автоматических регуляторов и температуру нагреваемой среды на выходе установки.

Для оценки технического состояния низковольтной аппаратуры в соответствии с системой ППР и ТО рекомендуют определять следующие диагностические параметры:

изоляцию катушек и токоведущих частей. Сопротивление изоляции относительно магнитопровода или заземленных частей аппарата, измеренное мегаомметром на 100 В, не должно превышать

следующих значений: у магнитных пускателей и автоматических выключателей — 0,07 В при номинальном токе выше 50 А (0,11 В при меньшем токе); у аппаратов со скользящими контактами (рубильники, пакетные выключатели) — 0,02 В. Площадь соприкосновения, провал, раствор и нажатие контактов определяют в соответствии с подразделом 9.5;

электромагнитные расцепители автоматических выключателей. Должны срабатывать за 0,2 с при напряжении сети 380 В и 0,45 с в сети 220 В;

тепловые расцепители автоматических выключателей. Время срабатывания при температуре 25 °С должно быть не более 1 ч, 30 мин и 10 с соответственно при токовой нагрузке 1,1; 1,35 и 6Iн, где Iн — номинальный ток защищаемой цепи;

токовые тепловые реле. Время срабатывания не должно превышать 20 мин при токе 1,2/н. При номинальном токе защищаемой цепи тепловое реле не должно срабатывать.

Работы по техническому диагностированию выполняют инженеры, техники и опытные электромонтеры. Один из исполнителей работ должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV, а остальные исполнители — не ниже III.

Контрольные вопросы и задания:

1. Что такое техническая диагностика и техническое диагностирование? 2. Расскажите о профилактических испытаниях электрооборудования. 3. В чем заключается диагностирование изоляции и электрических контактов? 4. Расскажите о диагностировании при техническом обслуживании и текущем ремонте электрооборудования. 5. Опишите методику проведения измерений сопротивления изоляции. 6. Назовите способы обнаружения неисправностей. 7. По каким признакам можно классифицировать процессы контроля?

Задание 1. При измерении сопротивления изоляции фазы А электродвигателя было получено нулевое значение (фазы В и С заземлены). Кроме этого, было получено нулевое значение при измерении сопротивления изоляции по схеме, приведенной на рисунке 7.7. Сделать вывод о состоянии междуфазной изоляции и изоляции между фазой и корпусом электродвигателя.

Задание 2. В процессе измерения сопротивлений изоляции электродвигателя были получены следующие результаты:

![]()

Сделать вывод о состоянии междуфазной изоляции и изоляции между фазой и корпусом электродвигателя.

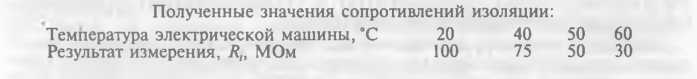

Задание 3. Измерения сопротивления изоляции проводились при разных температурах электрической машины (см. далее). Привести полученные результаты к температуре 75 °С.

Раздел III эксплуатация отдельных видов электрооборудования

Глава 8

Эксплуатация воздушных и кабельных линий

8.1 Приемка воздушных линий в эксплуатацию

Комиссии, их состав и задачи. После окончания строительномонтажных работ по сооружению воздушной линии (BJI) строительная организация письменно извещает заказчика о готовности BJT к сдаче в эксплуатацию. Заказчик совместно со строительной организацией назначает рабочую комиссию, проводящую техническую приемку линии электропередачи (тщательный осмотр, проверку документации и испытание линии) и составляющую акты и протоколы с перечислением обнаруженных дефектов и недоделок. Приемку BJ1 осуществляют в соответствии с Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений; Правилами сдачи-приемки выполненных электромонтажных работ. Эти правила запрещают приемку линии электропередачи с недоделками, препятствующими ее нормальной эксплуатации, и отступлениями от проекта, не согласованными с заказчиком и проектной организацией, а также без проведения испытаний и проверки линии. После устранения недоделок и дефектов, отмеченных в актах рабочей комиссии, линию электропередачи вторично осматривают и составляют протокол обследования с отметкой о готовности ее к включению.

Приемку линий электропередачи в эксплуатацию проводит Государственная приемочная комиссия, назначаемая соответствующими министерствами и ведомствами. В состав комиссии входят представители заказчика и всех организаций, участвовавших в сооружении линии: управления электросетей, проектной организации, пожарной инспекции, инспекции по охране водных ресурсов и других организаций.

На основании актов рабочей комиссии, изучения документации и осмотра линии Государственная комиссия определяет качество работ по объекту в целом, готовность линии к сдаче в эксплуатацию и выдает письменное разрешение на включение линии. Включение линии под напряжение проводит эксплуатационный персонал после письменного уведомления строительной органи-

зацией о том, что ее работники предупреждены о предстоящем включении. После нормальной бесперебойной работы линии электропередачи в течение суток Государственная приемочная комиссия оформляет акт передачи линии в эксплуатацию.

Документация. Организация, осуществляющая строительство линии электропередачи, представляет рабочей комиссии следующую документацию:

ведомость объектов, предъявляемых к сдаче, с указанием основных и вспомогательных сооружений и их краткой характеристикой;

ведомость отклонений от проекта с указанием причин, вызвавших эти отклонения, и документы по их согласованию;

комплект рабочих чертежей на сдаваемый комплекс работ с внесенными в них изменениями и отклонениями от проекта (исполнительные чертежи);

трехлинейную схему линии с нанесением расцветки фаз, транспозиции проводов и номеров транспозиционных опор; акт приемки трассы линии;

журналы работ по устройству фундаментов и заземления опор; акты приемки скрытых работ по фундаментам и заземлению; журналы работ по сборке и установке опор; акты приемки установленных опор под монтаж проводов и тросов;

журналы соединений проводов, монтажа натяжных, петлевых соединительных и ремонтных зажимов;

журналы монтажа проводов и тросов анкерных участков и инвентарные описи анкерных пролетов;

протоколы контрольной проверки стрел провеса проводов и габаритов линии;

акты осмотров и замеров габаритов на пересечениях линий электропередач, составленные совместно с владельцами пересекаемых сооружений;

протоколы измерений сопротивлений заземления, соединений проводов, испытаний и осмотров разрядников.

Всю документацию составляют строительно-монтажные организации в процессе строительства линии электропередачи, и подписывают ее ответственные руководители — прорабы и мастера, исполнители работ — бригадиры и представители технического надзора заказчика — инспекторы по приемке и качеству работ. Журналы работ и акты осмотров должны быть составлены по утвержденной форме.

Заказчик представляет Государственной комиссии следующую документацию:

по отводу земель под трассу линии, согласованную с соответствующими организациями; по пусконаладочным работам;

утвержденное проектное задание и проект линии электропередачи;

акты осмотров линии рабочей комиссией, ведомисти недоделок и протоколы обследования линии после устранения недоделок;

паспорт линии электропередачи.

Документацию после окончания работы Государственной приемочной комиссии и включения линии передают эксплуатационной организации.

Особенности приемки в эксплуатацию ВЛИ 0,38 кВ. В последнее время в электрических сетях России внедряют воздушные линии электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ 0,38 кВ), поэтому рассмотрим основные особенности их приемки в эксплуатацию.

Воздушные линии с самонесущими изолированными проводами, подлежащие приемке в эксплуатацию, должны быть проверены на соответствие строительно-монтажных работ и линии в целом проектной документации и требованиям нормативно-технических документов. Должны быть выполнены выборочные проверки конструкций опор, элементов и узлов ВЛИ 0,38 кВ, результаты которых оформляют протоколами в установленном порядке. Выборочным проверкам подлежат:

опоры, глубина их установки в грунте, качество засыпки котлованов;

скрученный в жгут изолированный провод; элементы крепления анкерных и поддерживающих зажимов к опорам, стенам зданий и сооружениям;

анкерные, поддерживающие, соединительные и ответвитель- ные зажимы;

защитные изолирующие накладки, кожухи, колпачки, изолирующие бандажные ленты и хомуты;

зажимы и устройства заземлений и защиты от перенапряжений;

габариты, приближения, пересечения и сближения, в том числе на опорах;

сопротивления петли «фаза-нуль»; сопротивления заземляющих устройств.

ОСМОТРЫ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

Осмотры ВЛ подразделяют на периодические (плановые) и внеочередные.

Периодические осмотры делят на дневные, ночные, верховые и контрольные. При дневных осмотрах (1 раз в месяц) проверяют состояние элементов ВЛ, находящихся под напряжением, подтягивают бандажи, восстанавливают нумерацию опор, при помощи бинокля осматривают верхние элементы линии. Во время ночных осмотров ВЛ, находящейся под напряжением, опре-

деляют состояние контактных соединений в проводах линии и выявляют дефектные лампы уличного освещения. При обнаружении неисправности аварийного характера обходчик обязан немедленно сообщить об этом руководству. Такую неисправность следует устранять незамедлительно. Во время верховых осмотров (1 раз в шесть лет), при отключенной и заземленной ВЛ, проверяют крепление изоляторов и арматуры, степень загрязнения изоляторов, состояние верхних частей опор и соединений проводов, а также натяжение и крепление оттяжек и т. д. Контрольные выборочные осмотры (они могут быть дневными, ночными и верховыми) выполняет инженерно-технический персонал с целью проверки противоаварийных мероприятий, проведения общей оценки состояния ВЛ и их трасс.

Внеочередные осмотры ВЛ проводят после аварий, ураганов, тумана, при ледоходах, разливах рек, пожарах вблизи линий, гололедах, морозах (температура ниже —40 °С), а также после автоматического отключения линии. Все повреждения, нарушения и дефекты, обнаруженные во время осмотров, записывают в журнал.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРОВЕРКИ

Проверка состояния деревянных опор. Один из основных недостатков деревянных опор — их подверженность загниванию. Загнивание древесины быстро развивается при влажности 30...60 % в подземной части приставок, торцах деталей опор и местах сопряжения деталей, где долго задерживается влага. Степень загнивания древесины опоры определяют на глубине 30...40 см ниже уровня земли, на уровне земли, у верхних бандажей, в местах закрепления раскосов. По глубине и характеру распространения загнивания находят эквивалентный диаметр оставшейся здоровой части древесины и решают вопрос о необходимости замены той или иной части опоры.

Внешним осмотром выявляют поверхностные очаги загнивания, трещины. При простукивании молотком по звуку определяют наличие внутреннего загнивания. Глубину загнивания измеряют при помощи специальных приборов, щупов или буравчиков. Загнивающие участки измеряют в трех точках по окружности. Среднюю глубину поверхностного загнивания в каждом сечении находят как среднее арифметическое результатов измерения, после чего определяют диаметр здоровой части древесины. Опору бракуют, если диаметр здоровой части древесины меньше допустимого предела, найденного расчетом на механическую прочность. При эквивалентном диаметре больше расчетного на 2...4 см участок опоры, находящейся в эксплуатации, проверяют ежегодно, а при большем диаметре — каждые три года. При наличии крупных сучков и сквозных трещин, ослабляющих древесину, при

определении эквивалентного диаметра вносят поправку, уменьшающую диаметр на 1...2 см.

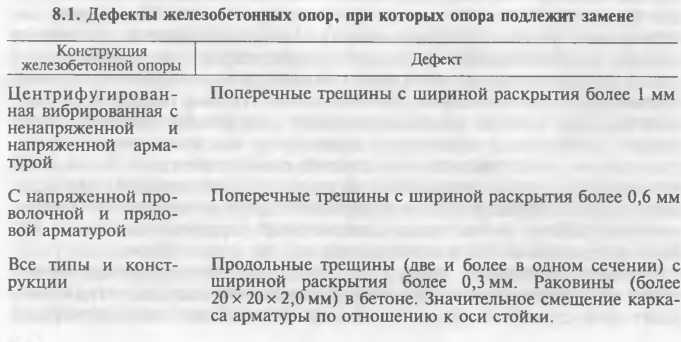

Проверка состояния железобетонных опор и приставок. На опорах допускается наличие раковин и выбоин, если их габаритные размеры не превышают нормативных пределов. Железобетонные опоры с трещинами, имеющими ширину раскрытия более 0,6 мм, и при наличии нескольких трещин в одном сечении или расслоении бетонной поверхности и оголении арматуры заменяют на новые.

Проверка заземляющих устройств. При проверке заземляющих устройств выборочно вскрывают грунт, определяют глубину заложения устройства (не менее 0,5 м, а на пахотной земле — 1 м) и габаритные размеры стальных заземлителей и заземляющих проводников. Диаметр круглых заземлителей и заземляющих проводников должен быть не менее 6 мм, а при прямоугольной площади сечения — 48 мм2.

Сопротивление заземляющих устройств следует измерять в периоды наименьшей проводимости почвы: летом — при наибольшем просыхании почвы, зимой — при наибольшем промерзации. Его измеряют специальными приборами. При этом питающее электроустановку напряжение должно быть отключено. Для надежной работы плавких вставок предохранителей и отключения автоматических выключателей при однофазном замыкании в конце линии сопротивление петли «фаза-нуль» должно быть таким, чтобы при токе однофазного короткого замыкания, в сети напряжением 380 В, время срабатывания плавкой вставки или мгновенного расцепителя автоматического выключателя не превышало 0,2 с, а в сети 220 В — 0,4 с.

Проверка стрел провеса и габаритных размеров BJI. Эти параметры можно измерять без снятия и со снятием напряжения. Без снятия напряжения габаритные размеры линий определяют при помощи теодолитов, специальных оптических угломерных приборов или изолирующих штанг. Наиболее точный из них — первый способ. Им измеряют угол а между прямой, соединяющей провод с местом установки прибора, и прямой, соединяющей прибор с проекцией точки провода на земле. Затем по известным формулам тригонометрии находят расстояние h между проводом и землей. На горизонтальном участке трассы h — Dtga + i, где D — горизонтальное расстояние от теодолита до проекции провода, i — высота теодолита от земли.

Для непосредственного измерения габаритных размеров линии применяют изолирующие штанги. Один из монтеров касается провода линии концом штанги, другой замеряет расстояние между нижним концом штанги и землей. Расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли при снятом напряжении, как и расстояния по горизонтали от проводов до строений, деревьев и т. п., также измеряют штангой.

Стрелы провеса измеряют угломерными приборами или (чаще) методом глазомерного визирования. На стойках смежных опор закрепляют параллельно земле по одной рейке на расстоянии по вертикали от точки крепления провода, равном значению стрелы провеса провода при данной температуре. Наблюдатель располагается на одной из опор так, чтобы его глаза были на уровне рейки. Электромонтер перемещает ее до тех пор, пока низшая точка провисания не будет находиться на прямой, соединяющей обе визирные рейки. Стрелу провеса определяют как среднее арифметическое расстояний от точек подвеса провода до каждой рейки. Фактическая стрела провеса проводов не должна отличаться от нормируемой величины более чем на 5 %.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

Особенности ремонта BJI заключаются в том, что восстановление дефектных участков проводят непосредственно на месте повреждения. Это обстоятельство требует организации и подготовки рабочего места, для чего необходимо: доставить к месту работ инструмент, механизмы, приспособления и материалы, необходимые для ремонта, выполнить ограждение рабочего места и обеспечить безопасность труда ремонтного персонала.

Основные причины, вызывающие повреждения или разрушения участков BJI, — наводнения, половодья, ледоходы в районе прохождения BJ1; ураганные ветры; гололед и ледяные «сосульки» на проводах; низкие температуры воздуха; местные очаги пожара (возгорания) вблизи линии; нарушение правил перегона сельскохозяйственной техники.

Требования к надежности электроснабжения современного, полностью электрифицированного сельскохозяйственного производства очень велики. Особенно высокие требования к надежности электроснабжения предъявляют на животноводческих комплексах и птицефабриках. Перерыв в электроснабжении таких предприятий причиняет значительный материальный ущерб. Необходимо считаться и с неудобствами сельского населения, которые возникают при отключениях ВЛ. Поэтому обслуживающий персонал обязан содержать в исправности все элементы ВЛ, и присутствие представителя организации, эксплуатирующей ВЛ, в приемке сетей после монтажа и ремонта обязательно.

Поставленные задачи эксплуатации могут быть решены при следующих условиях: соблюдении допустимых режимов работы ВЛ по токам нагрузки; проведении измерений и профилактических испытаний и планово-предупредительных ремонтов; постоянном наблюдении за В Л (осмотрах линий); ведении технической документации; расследовании причин аварий и разработке мероприятий по их устранению.

Все работы на ВЛ, проводимые эксплуатационно-ремонтным персоналом, необходимо выполнять в строгом соответствии с правилами технической эксплуатации (ПТЭ).

РЕМОНТ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

Планово-предупредительные ремонты воздушных линий предотвращают преждевременный их износ и разрушение отдельных элементов линии вследствие нарушения нормального режима работы или воздействия окружающей среды. В соответствии с ППР и ТО для ВЛ напряжением 0,38 кВ предусмотрены плановые текущие и капитальные ремонты. При текущем ремонте проводят низовой или верхний осмотры воздушных линий. Проверяют состояние деревянных элементов опор, измеряют глубину их загнивания. Подтягивают ослабевшие бандажи, удаляют с них ржавчину. Выправляют опоры, заменяют поврежденные изоляторы и сгнившие элементы опор, перетягивают отдельные участки сети. Осуществляют проверку и ревизию трубчатых разрядников, вырубают разросшиеся деревья в охранной зоне. При капитальном ремонте выполняют плановую замену опор, перетягивают и выправляют линию, заменяют неисправную арматуру. Проводят необходимые измерения и испытания.

Воздушные линии на деревянных опорах ремонтируют через каждые три года, а линии на железобетонных опорах — через шесть лет. Эти сроки могут быть изменены в зависимости от состояния линии, определяемого на основании результатов осмотров, профилактических измерений и проверок, но при этом первый ремонт линии на деревянных опорах проводят не позже чем через 6 лет. При осмотрах, профилактических измерениях и испытаниях вносят соответствующие записи в журнал неисправностей. На основании этих записей составляют месячные и годовые планы ремонтов, а также планы-графики ремонтов. Последние составляют с учетом графиков отключений и ремонтов питающих линий и подстанций высокого напряжения, что приводит к уменьшению продолжительности отключения потребителей электрической энергии. Перед ремонтом обязательно проводят подготовительные работы (комплектование ремонтной бригады, заготовку древесины, проводов, арматуры, метизов, механизмов, транспорта, инструмента, приспособлений, инвентаря и т. п.). На проведение ремонтных работ оформляют разрешение и выписывают наряд. После ремонта оформляют документацию на выполненную работу, затем эксплуатационный персонал оценивает работу и принимает ВЛ к использованию по назначению.

Ремонт деревянных опор. Для предотвращения гниения древесины ее пропитывают антисептирующими веществами, что повышает срок службы в среднем в 3 раза. Загнивание опор проверяют

не реже чем через три года. Опоры, выполненные из антисептиро- ванной древесины, еще раз пропитывают до появления общего зашивания. На опорах, пропитанных маслянистыми антисептиками, через 10 лет устанавливают антисептические бандажи из толя, рубероида или пергамина шириной 50 см, а на опорах, пропитанных водорастворимыми антисептиками, бандажи ставят через 5 лет. На бандажи наносят антикоррозионную пасту.

При эксплуатации иногда выполняют частичную обработку древесины антисептиком. При этом пастой покрывают: все подземные части опоры на глубину опасного загнивания и на 30 см выше уровня земли; все торцовые части и верхнюю поверхность горизонтальных и наклонно расположенных деталей опор; все трещины шириной более 2 мм; места сочленения деталей опор между собой. Поверхность бандажа и части опоры, обработанные антисептиком, покрывают слоем гидроизоляции, в который входит нефтяной битум.

После выправки опор (при помощи лебедок или тяговых механизмов) плотно трамбуют грунт у их основания и подтягивают ослабленные бандажи. Тросы оттяжек и узлы крепления смазывают антикоррозионным покрытием. Оттяжки из круглой стали окрашивают. Тросовая оттяжка подлежит замене при 20 % оборванных или разрушенных коррозией проволок троса. Загнившие приставки и опоры с эквивалентным диаметром менее допустимого заменяют.

Ремонт железобетонных опор. Железобетонные опоры подлежат замене, если они имеют дефекты, перечисленные в таблице 8.1. Незначительные сколы, поперечные трещины шириной раскрытия до 0,6 мм или продольные до 0,3 мм, раковины размером до 20 х 20 х 2,0 мм в железобетонных опорах устраняют окраской, шпаклевкой или заделкой полимерцементной краской или раствором (табл. 8.2).