- •Матрицы и определители

- •1. 1 Матрицы. Понятия.

- •1.2. Основные операции над матрицами.

- •1.3. Ранг матрицы

- •1.4. Обратная матрица

- •2.2 Свойства определителей

- •9.2 Виды матриц. Ранг матрицы

- •10 Системы линейных уравнений, методы их решения.

- •10.1 Основные понятия

- •10.2 Методы решения слу

- •10.3 Исследование слу по теореме Кронекера – Капелли.

- •11 Система линейных однородных уравнений

- •12 Система линейных неравенств

- •12.1 Понятие системы линейных неравенств. Выпуклые множества. Крайние точки.

- •12.2 Геометрический метод решения системы линейных неравенств с двумя переменными

- •Тема 2. Векторная алгебра трехмерного пространства.

- •1.Геометрические векторы.

- •2.Скалярное произведение.

- •3 Векторное произведение.

- •2.4 Смешанное произведение.

- •Тема 3. Линии и поверхности первого и второго порядка. Основные формулы

- •Понятие уравнения линии на плоскости / поверхности в пространстве.

- •Уравнение прямой на плоскости.

- •3.Применение: линейное интерполирование функций.

- •4. Линейные неравенства. Графический метод линейного программирования.

- •5. Уравнение плоскости пространстве.

- •6. Уравнения прямой в пространстве.

- •7.Плоские линии второго порядка.

- •8. Поверхности второго порядка.

- •Дополнение к тЕмЕ 3. Линии и поверхности первого и второго порядка. Практический материал

- •1. Прямая линия на плоскости.

- •2[Кроме фэу]. Кривые второго порядка.

- •3. Плоскость и прямая в пространстве.

- •4. Поверхности второго порядка.

- •Например, уравнение

- •1. Понятие множества

- •2. Функция

- •2.1. Понятие функции

- •2.2. Способы задания функций.

- •2.3. Понятие функции нескольких переменных.

- •2.4. Неявные функции

- •2.5. Сложные функции

- •2.6. Элементарные функции и их классификация

- •2.7. Трансцендентные функции.

- •4. Предел функции

- •4.1. Определение предела функции

- •4.2. Односторонние пределы функции

- •4.3. Свойства пределов функции

- •4.4. Бесконечно малые и бесконечно большие функции Определение 4.4. Функция х называется бесконечно малой функцией (или просто бесконечно малой) при х хo, если

- •5. Непрерывность функции в точке

- •5.1. Точки непрерывности и точки разрыва функции

- •5.2. Основные теоремы о непрерывных функциях

- •Дифференциальное исчисление функции одной переменной Понятие производной

- •Геометрический смысл производной

- •Экономический смысл производной

- •Правила дифференцирования

- •Производные высших порядков

- •Правило Лопиталя

- •Понятие дифференциала. Геометрический смысл дифференциала. Инвариантность формы первого дифференциала.

1. Понятие множества

При изложении теории множеств мы будем придерживаться так называемой интуитивной точки зрения, согласно которой такие понятия, как "множество", "элемент множества", относятся к начальным понятиям математики и поэтому не подлежат определению.

С понятием множества мы соприкасаемся, прежде всего тогда, когда по какой-либо причине объединяем по некоторому признаку в одну группу какие-то объекты и далее рассматриваем эту группу или совокупность как единое целое.

Множества принято обозначать заглавными латинскими буквами. Объекты, которые образуют множество, называют элементами множества и для обозначения элементов используют, как правило, малые буквы латинского алфавита. Если a является элементом множества M, то будем говорить, что a принадлежит множеству M, и использовать запись a M, в противном случае, если a не принадлежит множеству M, будем использовать обозначение a M.

В различных приложениях дискретной математики чаще всего встречаются конечные множества. Интуитивный смысл этого термина ясен: такие множества содержат конечное число элементов. Число элементов конечного множества A называют мощностью этого множества и обозначают символом Card A или A. Наряду с конечными множествами в математике рассматривают и бесконечные множества, то есть такие, которые содержат бесконечно много элементов. Так, например, бесконечно множество натуральных чисел N, множество рациональных чисел Q, множество действительных чисел R.

Способы задания множеств

Множество может быть задано перечислением всех его элементов или списком. В этом случае элементы множества записывают внутри фигурных скобок, например: А = { 1, 2, a, x } или B = { река Нил, город Москва, планета Уран}.

Множество может быть задано описанием свойств его элементов. Чаще всего при этом используют запись A = { xP( x ) }, которую читают следующим образом: "A есть множество элементов x таких, что для них выполняется свойство P( x )".

Например, B = { x x- натуральное число, меньшее 10 }, при этом, очевидно, B = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }.

Множество можно задать порождающей процедурой, например:

D = { z 1 D,и если z D,то z + 3 D},

E = { x x = 3k, k любое нартуральное число.}

Наряду с порождающей процедурой существует распознающая или разрешающая процедура, которая позволяет определить, принадлежит ли данный объект множеству или нет. Для множества D распознающая процедура заключается в том, что для любого натурального числа n будут проверять, является ли число 3 делителем числа n - 1. Для множества E распознающая процедура заключается в разложении числа на простые множители.

Пустое и универсальное множества

Определение 1.1. В теории множеств отдельно вводится множество, которое не содержит ни одного элемента. Такое множество называется пустым и обозначается символом .

В любой конкретной задаче приходится иметь дело только с подмножествами некоторого, фиксированного для данной задачи, множества. Его принято называть универсальным и обозначать символом U.

Например, при сборке некоторого изделия универсальным множеством естественно назвать множество всех деталей и сборочных элементов, из которых это изделие состоит.

Если мы рассматриваем множества, связанные с какими-нибудь фигурами на плоскости, то в качестве универсального множества можно выбрать множество всех точек плоскости.

Определение 1.2. Два множества A и B называются равными (A = B), если они состоят из одних и тех же элементов. Поэтому несуществен порядок записи в фигурных скобках элементов множества, задаваемого списком, т.е. { a, b, c } = { a, c, b }.

Определение 1.3. Множество A называется подмножеством множества B, если любой элемент множества A принадлежит множеству B. При этом пишут A B, где " " есть знак вложения подмножества. Из определения следует, что для любого множества A справедливы, как минимум, два вложения A A и A U.

Определение 1.4. Если A B и A B, A , то A называется

собственным подмножеством множества B. В этом случае B содержит хотя бы один элемент, не принадлежащий A.

В теории множеств, по определению, полагают, что пустое множество является подмножеством любого множества: A.

Пустое множество и само множество A называются несобственными подмножествами множества A.

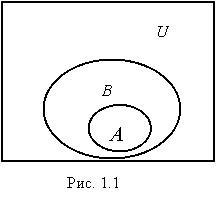

При графическом изображении множеств удобно использовать диаграммы Венна, на которых универсальное множество обычно представляют в виде прямоугольника, а остальные множества в виде овалов, заключенных внутри этого прямоугольника (рис 1.1).

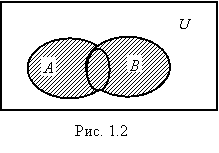

Определение 1.5.Объединением множеств A и B (обозначение A B) называется множество элементов x таких, что x принадлежит хотя бы одному из двух множеств A или B (рис 1.2). Символически это можно записать следующим образом:

A B = {xx A или x B}.

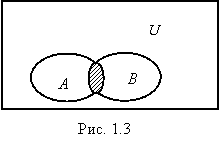

Определение 1.6. Пересечением множеств A и B (обозначение A B) называется множество, состоящее из элементов x, которые принадлежат и множеству A и множеству B (рис. 1.3):

A B = { xx A и x B}.

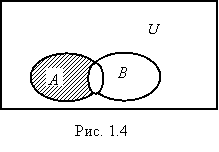

Определение 1.7. Разностью множеств A и B называется множество всех тех элементов множества A, которые не принадлежат множеству B (рис. 1.4):

A\B = { xx A и x B}.

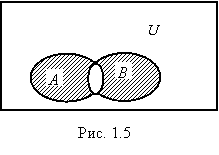

Определение 1.8. Симметрической разностью множеств A и B называется множество A B = ( A\B ) ( B\A ) (рис. 1.5).

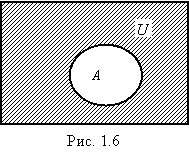

Определение 1.9. Абсолютным дополнением множества A называется множество всех элементов, не принадлежащих A, т.е. множество A = U\A, где U - универсальное множество (рис. 1.6).

В дальнейшем вместо термина "абсолютное дополнение" мы будем употреблять термин "дополнение".

Пример 1.1. Если U = { a, b, c, d, e, f, g, h }, A = { c, d, e }, B = { a, c, e, f, h }, то

|

|

Свойства операций

Для любых множеств A,B,C выполняются следующие тождества:

A B = B A, A B = B A

(коммутативность объединения и пересечения);

A ( B C ) = ( A B ) C, A ( B C ) = ( A B ) C

(ассоциативность объединения и пересечения);

A ( B C ) = ( A B ) ( AC ),

A ( B C ) = ( A B ) ( A C )

(дистрибутивность);