- •(КубГту)

- •Методы и модели оценки опасностей техносферы

- •280102 – Безопасность технологических процессов и производств

- •Введение

- •Раздел 1. Методологические основы системного анализа и синтеза.

- •Тема 1. Системный подход.

- •Раздел 2. Линейное моделирование.

- •Тема 2. Моделирование природоохранных мероприятий.

- •1. Задачи линейного программирования

- •Раздел 4. Теория массового обслуживания.

- •Тема 4. Использование теории массового обслуживания в процессе моделирования.

- •Раздел 5. Сетевое планирование управления.

- •Тема 5. Сетевые графики.

- •Раздел 6. Экспертные системы.

- •Тема 6 Использование экспертных систем в при моделировании опасностей в техносфере.

- •Литература

- •Методы и модели оценки опасностей техносферы

Раздел 6. Экспертные системы.

Тема 6 Использование экспертных систем в при моделировании опасностей в техносфере.

Время 2 часа.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ (ЭС)

В последние годы в связи с широким внедрением во все сферы жизни ПЭВМ сформировалось новое направление решения проблем анализа и синтеза сложных систем - инженерия знаний или экспертные системы (ЭС). Огромный интерес к ЭС со стороны пользователей вызван по крайней мере тремя причинами. Во-первых, они ориентированы на решение широкого круга задач в неформализованных областях, на приложения, которые до недавнего времени считались малодоступными для вычислительной техники. Во-вторых, с помощью ЭС специалисты, не знающие программирования, могут самостоятельно разрабатывать интересующие их приложения, что позволяет резко расширить сферу использования ВТ. В-третьих, ЭС при решении практических задач достигают результатов, не уступающих, а иногда и превосходящих возможности людей - экспертов в конкретной области знаний.

Эти знания условно можно разделить на формализованные (точные) и неформализованные. Формализованные знания отражают универсальные данные, которые представлены в книгах, руководствах в виде общих и строгих суждений (законов, формул, моделей, алгоритмов и т.п.). Неформализованные знания, как правило, не попадают в инструкции, руководства в связи с их субъективностью, приблизительностью. Они являются результатом обобщения многолетнего опыта работы и интуиции специалистов и представляют собой многообразие эмпирических (эвристических) приемов и правил. Так что же это?

В литературе приведено много определений ЭС. Более привлекательным выглядят определения ЭС через этапы эволюции решаемых задач или через набор функций, которые она реализует, или через состав основных компонентов. В связи с этим можно выделить три подхода к разработке ЭС и технологий их использования при решении задач.

А. Первый подход. Определение разрабатываемой ЭС через функции, которые она будет выполнять. Для этого определим ЭС как автоматизированную систему обработки информации экспертизы. С точки зрения методологии, вопрос об автоматизации обработки информации где-либо (чего-либо) не нов, а содержание экспертизы может быть раскрыто на различных уровнях, в различных аспектах, с произвольной глубиной детализации экспертизы - исследование специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, решение которых требует специальных познаний в области науки, техники, искусства и т.п.

Исходя из такого определения экспертизы следует, что при решении задач организационного управления должен быть эксперт (исследователь), который будет исследовать некоторый набор вопросов с использованием автоматизированной системы, обрабатывающей специальные знания(допустим ПОД). Схема, иллюстрирующая такой подход, представлена на рис. 1.

Логические рассуждения, которые дальше потребуются, сводятся к определению содержания, объекта, метода исследования и т.п. С позиции этого подхода ЭС можно рассматривать как некоторую справочную систему для решения задач организационного управления.

Обычно справочная функция реализуется как технология информационного поиска в базе данных некоторого факта или их группы. Методическая сторона построения справочных систем предполагает разделение этой функции на две разновидности: справочная функция на множестве факторов и на множестве документов.

Содержание исследования во многом определяется спецификой объекта, которая выражается в его связях с другими объектами. Рассмотрим в качестве примера задачу проектирования природоохранных систем. Если объектом исследования (экспертизы) является факт, действие, процедура или операция из сферы управления проектированием, то прежде всего необходимо определить ее границы, компоненты, вообще суть и структуру. Если объектом экспертизы является само проектирование, то определенное как некоторый процесс, оно может быть представлено как последовательность некоторых действий, в том числе логических и расчетно-вычислительных. В связи с этим экспертизу можно определить как некоторую расчетно-логическую функцию, а ЭС - как расчетно-логическую систему. Выбор проектного решения, если он обоснован техническими соображениями и расчетами, является элементом проектирования, реализация которого немыслима без предварительного анализа альтернатив, их исследования. Т.е. здесь решаются минимум две функции ЭС - функция справки и «решательная функция».

Другими функциями ЭС являются: обучение, объяснение и планирование действий.

Для функции обучения характерно несколько режимов реализации, основными из которых являются: «аудиторный» режим, когда ЭС выступает в роли «учителя», передающего пользователям имеющиеся знания в соответствии с некоторой методикой; режим «подсказки», в котором ЭС сообщает пользователю возможные последующие действия, тем самым оказывая ему помощь в возникших затруднениях. В связи с этим правомерно определить ЭС как некоторую обучающую систему, отвечающую на вопросы пользователя.

Функция объяснения менее очевидна для раскрытия содержания экспертизы. В месте с тем исследование в той части, которая касается получения результатов или выводов по ним, непременно содержит их обоснование или объяснение.

Функция планирования действий является необходимой, так как само чередование или единение уже перечисленных функций требует некоторой организации, причем заранее определенной.

Подводя итог рассмотрению первого подхода, отметим, что ЭС решения задач организационного управления может быть определена как система автоматизации экспертизы, независимо реализующая следующие основные функции: справки, расчета, обучения, планирования или самоорганизации.

Б. Второй подход. Определение ЭС через набор имеющихся или необходимых компонентов информационно-программных изделий.

В случае системность является важнейшим принципом, а цель объединения определяется через множество целей ее составных компонентов, реализующихся некоторые функции (или их набор). Такими компонентами в ЭС могут быть: программные средства, выполняющие расчетно-логические функции; пакеты программ поддержки принятия решений; системы управления данными; диалоговые системы различного назначения. Созданные для пользователей в различное время и с определенными целями, они могут. быть использованы для решения новых задач, в частности для проведения экспертиз. Такая компиляция обусловлена следующими соображениями£/во-первых, разнобой в определениях ЭС есть результат поиска нового использования уже имеющихся идей и реализующих их программно-информационных изделий в новой области приложения;

во-вторых, разработка от начала до конца «сложной системы не всем под силу» и п большинстве случаев не оправдана экономическими и другими соображениями;

в-третьих, если уже есть одна или несколько систем, которые реализуют некоторые функции ЭС, то почему бы не получить новые функции за счет объединения компонентов, хотя бы временно на период решения задач.

Таким образом, под ЭС будем понимать объединение имеющихся систем (в данном случае компонент) для решения задач экспертизы. Здесь под экспертизой понимают полный набор задач, решаемых как с помощью отдельных компонентов, так и с помощью их набора.

В. Третий подход. Определение ЭС как средства эмпирического поиска высококачественных решений задач на базе формализованных уникальных знаний экспертов.

Так как для достижения высокого качества решения задач необходимо экспериментировать, то ЭС развивается постепенно в течение всего времени своего существования. При таком методе создания ЭС она существует уже после того, как в найден инструмент формализации знаний, и готова к практическому использованию после того, как в нее введена новая «порция» знаний эксперта, позволяющая найти какое-либо эмпирическое решение задачи пользователя. В дальнейшем ЭС начинает развиваться путем накопления все новых формализованных знаний экспертов, а также знаний об удачных и неудачных попытках решения задач пользователями. Эволюция ЭС выглядит как чередование процедур двух типов: извлечения знаний и их предъявления. Эти две процедуры совмещены во времени, т.е. предъявление своих знаний ЭС осуществляет в процессе извлечения знаний экспертов и пользователей.

Процедура извлечения знаний представляет собой процесс передачи опыта решения задачи от человека к ЭС. В процессе передачи опыта осуществляется выявление знаний экспертов и их формализация. Вся нагрузка по реализации этого процесса ложится на плечи инженера знаний.

Взаимодействуя в течение продолжительного времени группа инженеров знаний (инженеры знаний и эксперты) определяет задачу, которую надо решить, выявляет основные существенные для нее понятия, вырабатывает правила, выражающие отношения между понятиями. Трудность данной работы весьма

значительна, и хотя ведутся разработки по автоматизации процессов создания баз знаний ЭС, основной труд инженеров знаний базируется на их опыте и интуиции.

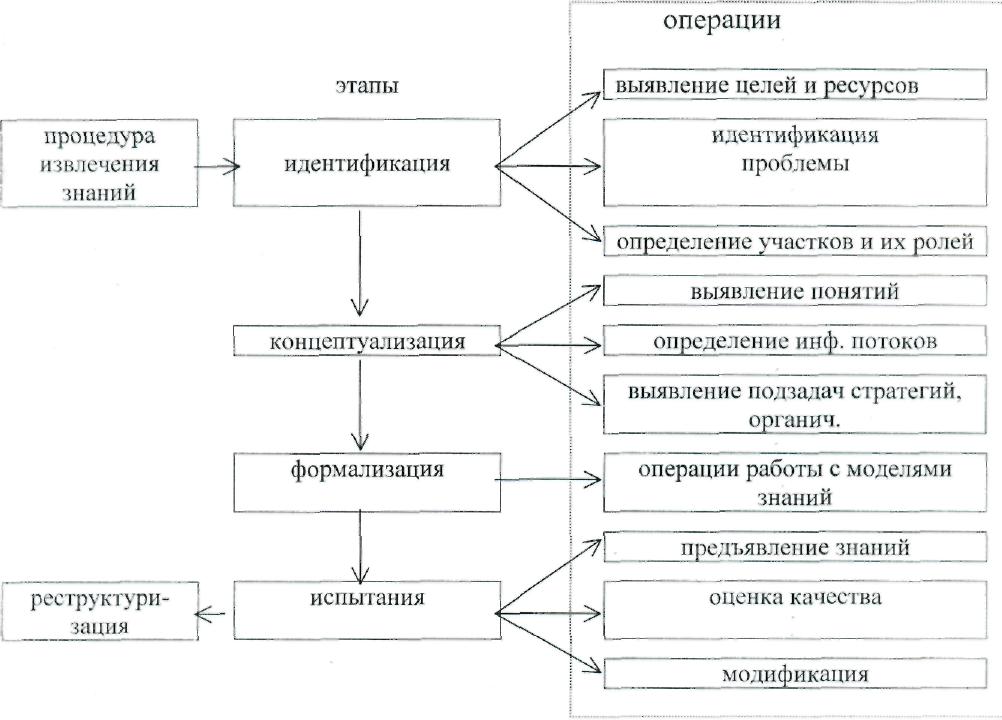

Процедуру

извлечения знаний разделяют на ряд

этапов: идентификация, концептуализация,

формализация, реализация, испытание и

реструктуризация. Эти этапы лишь

приближенно описывают процесс знания

(рис.2).

Процедуру

извлечения знаний разделяют на ряд

этапов: идентификация, концептуализация,

формализация, реализация, испытание и

реструктуризация. Эти этапы лишь

приближенно описывают процесс знания

(рис.2).

Рисунок 2.

Несколько подробнее о последнем этапе процесса, реструктуризация знаний производится: в связи с появлением новых задач и соответствующих предметных областей; новых экспертов, обладающих специфическими знаниями; новых тестовых примеров, позволяющих выявить несоответствие знаний требованиям качества решения задач и др.. Это приводит к увеличению базы знаний, что, в свою очередь, требует переосмысления всей группой инженеров знаний, накопленных в системе опыта. При этом удаляются неактуальные знания, факты и рассуждения, не приводящие к положительному решению задач, а также добавлены новые факты и правильные заключения.

Процедура предъявления знаний в ЭС выполняется при взаимодействии с пользователями, не являющимися экспертами, но решающими реальные задачи. Пользователь инициирует предъявление знаний, недостающих ему, но имеющихся в базе знаний ЭС. Выступая в роли интеллектуального партнера, ЭС воспринимает сообщения и требования пользователей как знание о возможных путях решения его задачи, формализует их и накапливает, хотя возможно, что решения, которые будут найдены, явятся в будущем неудачными.

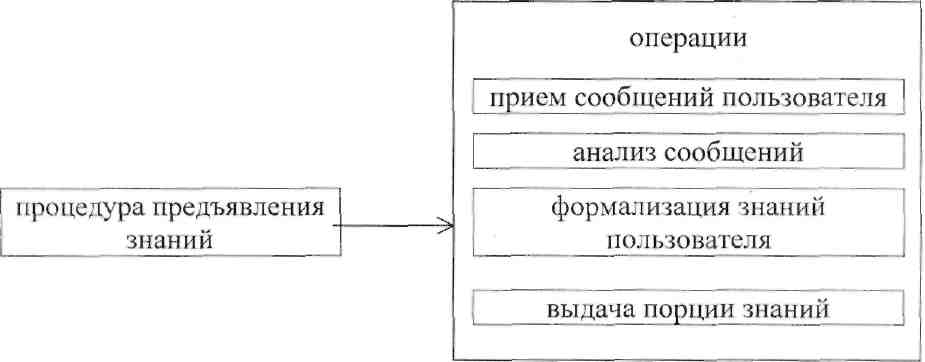

Процедуру предъявления знаний можно декомпозировать на несколько операций (рис.3).

Рис.3

При выполнении операции приема и анализа сообщений пользователей определяются характеристики задач и соответствие их характеристикам задач, по которым в системе накоплены знания. Кроме того, определяются возможности выполнения требований пользователя.

Операция выдачи «порций» знаний связана с реализацией поиска в базе знаний, оказанием помощи при затруднениях во взаимодействии, объяснением, выводом и расчетами. Данные операции заканчиваются визуализацией хранимых знаний.

Операция формализации знаний пользователя состоит в описании процесса решения задачи в виде последовательности шагов обмена информацией между пользователем и ЭС и запоминанием ее, при этом возможно протоколирование. Описанный таким образом процесс решения задачи пользователем следует считать знаниями системы об опыте применения хранящихся в ней знаний.

2. Классификация ЭС

ЭС как любой сложный объект можно определить только совокупностью характеристик - это назначение, проблемная область и глубина ее анализа, тип используемых методов и знаний, класс системы, стадия существования, инструментальные средства. Перечисленный набор характеристик не претендует на полноту, а определяет ЭС как целое, не выделяя отдельных компонентов (способы представления знаний, решения задачи и т.п.).

Назначение определяется рядом параметров: цель создания ЭС - для обеспечения специалистов, для решения задач, для автоматизации рутинных работ, для тиражирования знаний экспертов и т.п.; основной пользователь - не специалист в области экспертизы, специалист, учащийся.

Проблемная область характеризуется предметной областью, задачами, решаемыми в этой области в интересах как конечного пользователя, так и разработчика ЭС. Обычно выделяют следующие типы задач:

интерпретация символов или сигналов - составление смыслового описания по входным данным;

- предсказание - определение последствий наблюдаемых ситуаций;

диагностика - определение неисправностей (сбоев,) по соответствующим признакам;

- конструирование - разработка объекта с заданными свойствами при соблюдении установленных ограничений;

планирование - определение последовательности действий, приводящих к желаемому состоянию объекта;

слежение - наблюдение за изменяющимся состоянием объекта и сравнение его показателей с установленными или желаемыми;

управление - воздействие на объект для достижения желаемого поведения.

С точки зрения разработчика целесообразно различать статические и динамические предметные области. Предметная область называется статической, если описывающие ее исходные данные не изменяются во времени; если они изменяются даже за время решения задачи, то область относится к динамической. Отсюда и ЭС могут быть статическими и динамическими. Сложность решаемых ЭС задач обусловливается количеством правил, используемых в процессе решения, их связностью, пространством поиска.

По степени сложности структуры ЭС делят на поверхностные и глубинные. Поверхностные ЭС представляют знания об области экспертизы в виде правил (условие - действие). Условие каждого правила определяет образец некоторой ситуации, при соблюдении которой правило может быть выполнено. Глубинные ЭС, кроме возможностей поверхностных систем, обладают способностью при возникновении неизвестной ситуации определять с помощью некоторых общих принципов, справедливых для области экспертизы, какие действия следует выполнить.

По типу используемых методов и знаний ЭС делят на традиционные и гибридные. Традиционные ЭС используют в основном неформализованные методы инженерии знаний и знания экспертов. Гибридные ЭС используют и методы инженерии знаний и формализованные методы, а также данные традиционного программирования и математики.

По стадии проработанности и отлаженности ЭС различают демонстрационные, исследовательские, действующие промышленные и коммерческие.

3. Методология разработки ЭС.

В разработке ЭС участвуют представители следующих специальностей:

эксперт в той проблемной области, задачи которой будет решать ЭС;

инженер по знаниям - специалист по разработке ЭС;

программист - специалист по разработке инструментальных средств.

Перед тем как приступить к созданию ЭС инженер по знаниям должен рассмотреть вопрос, следует ли разрабатывать систему для данного приложения. В обобщенном виде ответ может быть таким: использовать ЭС следует тогда, когда разработка ЭС возможна и оправдана и методы инженерии знаний соответствуют решаемой задаче. Уточним составляющие вопроса.

Чтобы разработка ЭС была возможной, необходимо одновременное выполнение по крайней мере следующих требований:

а) существуют эксперты в данной области, которые, решают задачу значительно лучше, чем начинающие специалисты;

б) эксперты должны сходиться в оценке предлагаемого решения, иначе нельзя будет оценить качество разработанной ЭС;

в) эксперты должны уметь выразить на естественном языке и объяснить используемые ими методы, в противном случае трудно рассчитывать на то, что знания экспертов будут «извлечены» и вложены в ЭС;

г) задача, возложенная на ЭС требует только рассуждений, а не действий (если требуются действия, то необходимо объединить ЭС с работами);

д) задача не должна быть трудной слишком, ее решение требует не более несколько часов работы эксперта (а не дней и недель);

е) задача должна относиться к достаточно понятной и структурированной области, т.е. должны быть выделены основные понятия, отношения и известные (хотя бы эксперту) способы получения решения задачи;

з) решение задачи не должно использовать только «здравый смысл», ибо подобные характеристики пока не удается описать корректно средствами ЭВМ.

Применение ЭС может быть оправдано одним из следующих факторов:

- решение задачи принесет значительный эффект;

использование человека-эксперта не возможно либо из-за недостаточного количества специалистов, или из-за необходимости выполнить экспертизу одновременно в различных местах;

- при передачи информации эксперту происходит недопустимая потеря времени или информации;

- при необходимости решать задачу в окружении, враждебном человеку. Приложение соответствует методам ЭС, если решаемая задача обладает

совокупностью следующих характеристик:

может быть естественным образом решена посредством символьных рассуждений, а не с числами (как принято в математических методах);

должна иметь эвристическую (не алгоритмическую) природу, т.е. ее решение должно сводиться к применению эвристических правил; задачи, решение которых возможно с помощью формальных процедур для применения в ЭС не подходят;

должна быть достаточно сложной, чтобы оправдать затраты, но в разумных временных пределах для решения;

должна быть достаточно узкой, чтобы решаться методами инженерии знаний и практически значимой.

На начальном этапе создания ЭС должны соблюдаться два противоречивых требования: с одной стороны, решаем задачи конкретного предметного приложения, а с другой - время и трудоемкость должны быть незначительны.

После получения начального образца ЭС (прототипа) и оценки его пригодности, проблемная область достраивается, уточняются данные, продолжается процесс накопления и отладки знаний.

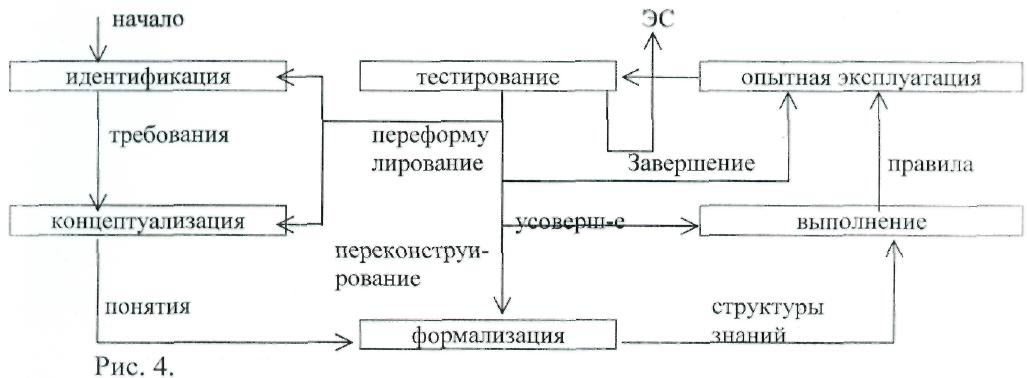

В настоящее время сложилась определенная технология разработки, включающая шесть этапов, взаимосвязь которых показана на рис. 4.

4. Этапы разработки ЭС.

А. Этап идентификации. На данном этапе идентифицируют задачи, определяются участники процесса проектирования и их роли, ресурсы, цели. Определение участников и их ролей сводится к установлению количества экспертов и инженеров по знаниям,, а также форм их взаимоотношения. Обычно в основном цикле разработки ЭС участвуют не менее 3-4 человек -один эксперт, один (два) инженера по знаниям и один программист, привлекаемый для модификации и согласования инструментальных средств. Эксперт выполняет роль информирующего (роль учителя), а инженер -ученика. Вне зависимости от выбранной формы взаимоотношений инженер по знаниям должен изучить особенности проблемной области, в рамках которой предстоит работать создаваемой ЭС. Несмотря на то, что основу знаний ЭС будут составлять знаний эксперта, для достижения успеха инженер по знаниям должен использовать (особенно в начале работы) дополнительные источники знаний в виде инструкций, отчетов, руководств, которые ему рекомендовал эксперт.

Советы инженеру:

До начала интенсивного взаимодействия с экспертом овладеть основами задачи, для решения которой разрабатывается ЭС.

Помнить, что не любой специалист, работающий в интересующей области, является экспертом.

Верить в успех решаемой задачи и вселять ее (уверенность) в участников процесса.

Идентификация задачи заключается в составлении неформального описания решаемой задачи. При этом указываются: общие характеристики задачи (подзадачи); ключевые понятия (объекты), отношения между ними; входные (выходные) данные, предположительный вид решения, знания, релевантные решаемой задачи, примеры (тесты) решения задачи. Если исходная задача оказывается слишком сложной с точки зрения имеющихся ресурсов, то этап идентификации может потребовать несколько итераций.

Начальное неформальное описание задачи экспертом используется инженером по знаниям для уточнения терминов и ключевых понятий. Эксперт уточняет описание задачи, объясняет, как решать ее и какие рассуждения лежат в основе решения. После нескольких циклов уточняющих описаний эксперт и инженер по знаниям получают окончательное неформальное описание задачи.

Типичными ресурсами при проектировании ЭС являются: источники знаний, время разработки, вычислительные возможности, объем финансирования. Для эксперта источниками знаний могут быть его предшествующий опыт по решению задачи, конкретные примеры задач и использованных решений, а для инженера знаний - опыт в решении аналогичных задач, методы решения и представления знаний. Сроки разработки и внедрения ЭС составляют не менее года (при трудоемкости 5 чел-лет). При недостаточном объеме финансирования предпочтение может быть отдано не разработке новой оригинальной системы, а адаптация существующей.

Идентификация целей заключается в формировании в явном виде целей построения ЭС. При этом необходимо отличать цели от задач, которые должна решать ЭС. Примерами возможных целей являются: формализация неформальных знаний экспертов; автоматизация рутинных аспектов работы эксперта.

На первом этапе инженер по знаниям должен ответить на вопрос: подходя методы инженерии знаний для решения предложенной задачи. При этом обратить внимание на точное описание входа-выхода и на наличие разнообразных примеров решений рассматриваемой задачи.

Б. Этап концептуализации.

На этом этапе эксперт и инженер эксплуатируют ключевые понятия, отношения и характеристики, необходимые для описания процесса решения задачи.