- •(КубГту)

- •Методы и модели оценки опасностей техносферы

- •280102 – Безопасность технологических процессов и производств

- •Введение

- •Раздел 1. Методологические основы системного анализа и синтеза.

- •Тема 1. Системный подход.

- •Раздел 2. Линейное моделирование.

- •Тема 2. Моделирование природоохранных мероприятий.

- •1. Задачи линейного программирования

- •Раздел 4. Теория массового обслуживания.

- •Тема 4. Использование теории массового обслуживания в процессе моделирования.

- •Раздел 5. Сетевое планирование управления.

- •Тема 5. Сетевые графики.

- •Раздел 6. Экспертные системы.

- •Тема 6 Использование экспертных систем в при моделировании опасностей в техносфере.

- •Литература

- •Методы и модели оценки опасностей техносферы

Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет

(КубГту)

кафедра «Безопасность жизнедеятельности»

Методы и модели оценки опасностей техносферы

Конспект лекций по изучению дисциплины

для студентов 4 курса заочной формы обучения специальности

280102 – Безопасность технологических процессов и производств

Краснодар

2008

У ДК

В-393

ДК

В-393

Методы и модели оценки опасностей техносферы. Лекции по изучению дисциплины для студентов заочной формы обучения специальности 280102 – Безопасность технологических процессов и производств

/ Кубан. Гос. технол. Ун-т. – Краснодар: Изд-во КубГТУ, 2008.- 97 с.

Освещаются теоретические и практические вопросы моделирования опасных процессов в техносфере. Рассматривается различные средства и методы построения моделей, показывается их различие, взаимосвязь и области применения.

Рецензенты:

(с) Кафедра «Безопасность жизнедеятельности»

(с) Кубанский государственный технологический университет, 20028

ISBN 5-8333-0071-1

СОДЕРЖАНИЕ

Введение |

|

Тема 1. Методологические основы системного анализа и синтеза. Системный подход. 1.1 Сущность и содержание системного подхода в природоохранной деятельности 1.2 Методы анализа и синтеза сложных систем постановка задачи управления ПОД. |

|

Тема 2. Линейное моделирование. . Моделирование природоохранных мероприятий. 2.1 Линейные модели природоохранных мероприятий. |

|

Тема 3 Динамическое моделирование. Построение динамических моделей. 3.1 Динамические модели природоохранных мероприятий |

|

Тема 4. Теория массового обслуживания. Использование теории массового обслуживания в процессе моделирования. 4.1 Моделирование природоохранных мероприятий на основе теории массового обслуживания. |

|

Тема 5. Сетевое планирование управления. Сетевые графики. 5.1 Основные понятия и элементы сетевого графика. Правила его построения и оптимизации. |

|

Тема 6. Экспертные системы. 6.1 Использование экспертных систем при моделировании опасностей в техносфере. |

|

Литература |

|

Введение

Предмет дисциплины, цели и задачи. Связь предмета с другими дисциплинами. Основные термины и определения.

Учебные вопросы :

Предмет, цели, содержание дисциплины, ее место в системе подготовки инженера.

Методологические основы моделирования системы «человек -производство - среда обитания ».

1.3. Задачи исследования сложных систем. Время : 2 часа.

Литература :

Безопасность России. Правовые, социально - экологические и научно - технические аспекты. М., Знание, 1999 г.

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки инженера по специальностям 330200, 330500.

3. Рабочая учебная программа по дисциплине «Оптимизация и моделирование в ПОД ». КГТУ, 1999 г.

1.1. Предмет, цели, содержание дисциплины, ее место в системе подготовки специалиста.

Все крупные проблемы, стоящие сегодня перед человечеством, все помыслы людей о лучшей жизни, так или иначе, упираются в решение экологических проблем. Ни о каком повышении жизненного уровня невозможно и мечтать, если отсутствуют чистый воздух, чистая вода, безопасная среда обитания в целом. Недостаточное внимание к вопросам защиты окружающей среды на Кубани оборачивается ростом раковых и других заболеваний, повышением детской смертности, сокращением продолжительности жизни населения.

К сожалению, сегодня мы прежде всего думаем о хлебе насущном, об очередных выборах, а об экологии вспоминаем только когда приходит очередная беда. Как может чувствовать себя житель Новороссийска, если ежегодно на его легкие приходится 10 кг пыли, 33 кг диоксида азота, 57 кг углеводорода, 123 кг оксида углерода. Оцените сами, при загрузке танкеров в Шеехарисе (тот же Новороссийск) в год выделяется 1700 т. углеводородов. И здесь проблема не только в неприятном запахе, а в том, что этот газ - сильный канцероген*. Если заработает нефтепровод, строительство которого ведет Каспийский трубопроводный консорциум, выбросы возрастут на шесть тысяч тонн.

Тенгизская нефть не только обладает неприятным запахом, но и агрессивна. И хотя ее очищают на месте добычи, можно ли быть уверенным в эффективности этой очистки. В 1997 г. в Новороссийской бухте было 156 розливов нефти (для сравнения, в одном из крупнейших Германских портов за последние 20 лет не было ни одного ). Отчего так? Объяснение простое: драконовские штрафы, такие санкции установлены и в Америке. Один раз сбросишь балласт или мусор, больше в порт тебя никогда не пустят, Поэтому наше экологическое законодательство и вызывает смех у западных капитанов и судовладельцев. Почему же мы себя так не уважаем? Почему у нас все можно?

Далее возьмем автотранспорт. Он главный загрязнитель в крае. Причина в очень плохом бензине. В прошлом году наша страна не подписала конвенцию об отказе от использования этилированного бензина. Потому что для ее выполнения надо перестроить нефтеперерабатывающие заводы. А это большие средства и годы работы.

Мы превратили Кубань в одну большую свалку. Что ни лесополоса, то в ней горы мусора и они на глазах разрастаются повсеместно. А транзит и перевалка опасных грузов по территории края. И все без надлежащей экспертизы.

Перечень экологических проблем можно продолжать бесконечно, но уже можно сделать обобщающий вывод : человечество вступило в новую эру своего существования, когда потенциальная мощь создаваемых им средств воздействия на среду обитания становится соизмеримой с могучими силами природы. Перед всеми, кто ответственен за научно - технический прогресс и, еще более, за использование его достижений с практическими целями, встало объективное требование : учитывать уязвимость природы, не допускать превышения ее «пределов прочности », глубже вникать в сущность свойственных сложных и взаимосвязанных явлений, не вступать в противоречие с естественными закономерностями, дабы не вызывать необратимых процессов.

Наше горе в том, что по нынешним критериям ПОМ оказываются неоптимальными - невыгодными и отфильтровываются экономикой в ходе «естественного » отбора, выработанного критериями потребительства. А выживают другие, более «эффективные» в том же самом потребительском отношении; те, что позволяют с минимальной затратой труда получать как можно больше «потребительских» благ, т.е. удовлетворять тем ценностным восприятиям, которые идут еще от неандертальца - покрепче пещера, получше шкура, побольше жратвы и т.д.

Для того, чтобы выбирать способ действия (ПОМ) надо знать, что нам грозит. Вот почему первая задача, которая стоит перед человечеством - это изучение проблемы взаимодействия человека и природы (особенно в процессе общественного производства), т.е. тех условий, которые ее составляют,- надо знать «запретную черту»! И здесь дело не только в дефиците знаний специалистов, а в дефиците мудрости. Это поле деятельности особой составляющей части общества - информационной подсистемы, той, которую за неимением более точного термина принято называть культурой. Именно она задает человеку внешние критерии отбора даже в тех случаях, когда это не вполне осознается разумом.

В современном взгляде на ПОД четко определились две группы проблем. Первая - отыскание «запретной черты », определяющей условия «выживаемости » и требования к компромиссам. Вторая группа - проблемы связанные с принятием условий компромисса.

Над первой группой проблем работа ведется более или менее успешно, поскольку результаты ее начинают понемногу влиять на желание общества принимать выводы, получаемые наукой. И с этим связаны решения, направленные на осмысление законов природы -стратегии природы, и с осмыслением закономерностей развития человеческого общества.

Дисциплина «Оптимизация и моделирование ПОД»- область знаний, являющаяся частью теоретического фундамента кибернетики -науки об управлении и связи в системах различной физической природы. Методологическую основу составляет математическое моделирование, т.е. построение и изучение абстрактных моделей реальных систем.

Совокупность задач, возникающих в связи с исследованием систем «Человек - производство - среда обитания», разбивается на два класса: анализ и синтез систем. При этом задача анализа состоит в изучении поведения и свойств экосистемы, если заданы характеристики внешней среды, структура системы и ее параметры - как правило, анализ сводится к расчету численного значения показателя эффективности системы.

Задача синтеза заключается в выборе оптимальных в том или ином смысле структуры системы или внутренних ее параметров при заданных характеристиках внешней среды с учетом ограничений, накладываемых на систему.

Аппарат классической математики зачастую оказывается недостаточным для формализованного описания процесса функционирования природоохранительных систем в силу сложности, неопределенности и многокритериальности возникающих проблем.

Поэтому решение задач, направленных на обоснование ПОМ, возможно на основе широкого использования методов оптимизации, включающих линейное, нелинейное, динамическое, стохастическое программирование, теорию игр и статистических решений, методы планирования эксперимента, методы теории расписаний и массового обслуживания и т.п.

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь представление:

о принципах физического и математического моделирования;

о возможностях математических методов как инструменте познания процессов взаимодействия человека, техники и природы;

о проблемах получения достоверной информации о состоянии окружающей среды;

о способах установления количественных связей между различными явлениями.

знать и уметь использовать:

основные понятия и методы прикладной математики для решения задач ПОД;

сущность методологии системного анализа (подхода применительно к процессу исследования экологических проблем в соответствующей области экономики;

- механизм производства расчетов с применением ЭВМ и обработки результатов моделирования.

иметь опыт:

употребления математической символики для выражения количественных и качественных отношений объектов;

исследования математических моделей с учетом их иерархической структуры и оценки пределов применяемости полученных результатов;

научного анализа и обобщения полученных данных.

Для усвоения данного курса необходимы знания следующих дисциплин: математики, информатики, природопользования, основ производства и промышленной экологии. Дисциплина включает по объему 180 часов, из них: лекций - 23, практических занятий - 31, самостоятельная работа - 126, заканчивается сдачей зачета в 3-м семестре.

Моделирование - исследование каких - либо явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения их моделей; использование моделей для определения или уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь конструируемых объектов.

Одна из основных категорий теории познания; на идее моделирования, по существу, базируется любой метод научного исследования - как теоретический (при котором используются различного рода знаковые, абстрактные модели), так и экспериментальный (использующий предметные модели).

Оптимизация - процесс, процедура поиска лучшего в определенных условиях (оптимального) значения показателя эффективности.

Охрана природы - система мер, обеспечивающая рациональное использование, сохранение и воспроизводство природных ресурсов.

1.2. Методологические основы моделирования системы «человек - производство - среда обитания ».

В связи с современным динамическим изменением общеэкологической ситуации, ростом глобальных проблем, эскалацией кризисных экологических состояний и техногенных катастроф в настоящее время наряду с дальнейшей разработкой уже имеющихся концепций, их творческим применением для интерпретации накопившихся эмпирических данных и результатов наблюдений необходимо обращение к методологии системно - информационного анализа сложных процессов и систем.

Информационно - статистические методы анализа и математическое моделирование являются очень важным инструментом научного описания чрезвычайно сложных экологических процессов, они позволяют существенно расширить существующие возможности практического исследования экологических систем и оценивания эффективности природоохранительных технологий, объективно обрабатывать оперативную экологическую информацию, периодически обновлять сведения об известных объектах, осуществлять и интерпретировать результаты экологического мониторинга, оценивать действия экстремальных факторов внешней среды, последствий глобальных природных и техногенных катастроф.

Детальный анализ экологических проблем показывает необходимость решения различающихся по постановке и используемым методам задач общей теории систем. Вследствие этого возникает необходимость использования системно - информационного анализа, основной целью которых является обеспечение наиболее эффективной переработки того ограниченного объема информации, которым располагает исследователь. Следует заметить, что исходная информация о прогнозируемых условиях функционирования экосистем, результатах наблюдения за ними, которую реально удается собрать и подготовить для решения управленческих задач в природоохранной деятельности, оказывается, как правило, неполной (неточной) или, как принято считать, неопределенной . Потому методология системно - информационного анализа экологических проблем обуславливает необходимость учета фактора неопределенности и стохастичности как объективных свойств условий, сопутствующих процессу развития экологических систем. Реализация такого подхода позволяет придать выявленным закономерностям экосистем количественно - качественное содержание и обеспечить их статистическую (вероятностную) интерпретацию.

При решении специфических задач экологического мониторинга неопределенность проявляется, во-первых, как неопределенность,

порождаемая недостаточной полнотой, а также искажением информации, обусловленными как внутренними факторами (сложность структур экосистем, трудностями передачи информации с одного уровня иерархической структуры на другой и т.д.), так и внешними (ограничениями на объем и длительность наблюдений за экосистемой, сложностью учета комплекса внешних воздействий на систему и др.), во-вторых, как неопределенность, вызванная разнообразием природоохранных технологий и условий существования экосистем.

Трудность решения задач построения (выбора) экстремальных законов распределения параметров экосистем и невозможность применения к ним обычной «классической » схемы формализма принципа максимума неопределенности (принцип максимума энтропии) связаны с тем, что для экосистем характерны более сложные связи между соответствующими статистическими оценками и вероятностными мерами, что порождает введение в вариационные задачи законов распределения соответствующих голономных связей.

Объективная потребность использования математических моделей при исследовании экосистем диктуется рядом соображений. Вслествии сложности экосистем и процессов в них происходящих, математическое описание неизбежно приобретает черты многозначности, полиморфности, присущие вербальному описанию процессов на предмодельном уровне исследований. В этих условиях формализованное описание приобретает характер модели, качество которой может быть оценено только в рамках целевой задачи. Другим фактором является уровень информационного обеспечения задачи, объем и степень достоверности располагаемых сведений. Естественно, что в этих условиях неоднозначно ставится и решается проблема верификации моделей и прогнозов с учетом отбраковки устаревшей информации.

Для выбора адекватных мер предупреждения катастроф и аварий необходима научно - методическая база количественной оценки риска их появлений, необходим постоянный анализ аварийных случаев (катастроф), выявление статистических закономерностей их появления и взаимосвязи их и прочих, обусловленных нормативными документами, сопровождающими все этапы жизненного цикла системы (проектирование, производство, эксплуатация ). Оценка риска необходима для разработки управляющих решений и выбора способов и средств защиты (профилактических мероприятий), минимизации риска и др. В объективно существующих условиях неопределенности целесообразно теоретико - вероятностные схемы оценки риска аварий, катастроф и других событий в экологии строить на основе информационно - статистических методов.

1.3.Задачи исследования сложных систем.

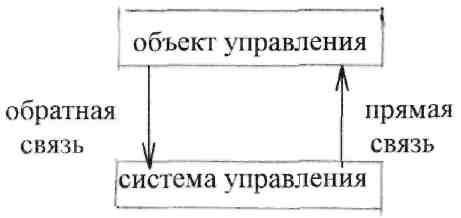

Совокупность задач, возникающих в связи с исследованием сложных систем, разбивается на два класса : анализ и синтез систем. При этом задача анализа состоит в изучении поведения и свойств системы, если заданы: характеристики внешней среды, структура системы (модель), характеристики системы (численные значения параметров).

Очень часто задачи анализа сводятся к расчету численного значения показателя эффективности системы.

Задача синтеза заключается в выборе оптимальный в том или ином смысле системы или внутренних ее параметров при заданных характеристиках внешней среды и с учетом ограничений, накладываемых на систему. Иногда задача синтеза ставится как задача отыскания структуры системы или ее внутренних параметров, доставляющих заданное значение критерию эффективности. Из приведенного определения ясно, что необходимость решения задачи синтеза возникает на этапе проектирования системы (синтез структуры системы ) и в процессе ее эксплуатации. В этом случае задача синтеза понимается как задача отыскания оптимального управления функционирование системы и сводится к расчету ее внутренних параметров, обеспечивающих наибольшую в выбранном смысле эффективность системы.

Этапы исследования систем.

1) Исследование системы начинается с формулировки задачи, в которой должна быть раскрыта основная цель исследования и сформулированы основные условия, при учете которых решается задача.

2) Следующий этап - содержательное описание и точная постановка задачи. Здесь необходимо четко определить основное содержание проблемы, установить границы ее решения, выявить основные факторы, влияющие на исследуемые процессы или систему, и определить отношения между ними. Этот этап исследования является самым важным, ибо правильное решение любой проблемы зависит прежде всего от того, насколько верно понять, что в действительности она собой представляет и в чем ее сложность.

В результате этого этапа проработки задачи исследователь должен :

ясно понимать цель и назначение исследуемой системы;

выявить информацию об учитываемых параметрах внешней среды и системы;

- установить совокупность допущений, в рамках которых решается задача.

3) Очередным этапом исследования является формализация задачи, которая состоит в следующем :

разрабатывается модель системы;

осуществляется аналитическое представление выбранного критерия эффективности.

Модель системы, получаемая на этапе формализации, должна обладать следующими свойствами :

независимость результатов решения задачи в соответствии с выбранной моделью от конкретного физического истолкования смысла элементов этой модели, т.е. от физической природы объекта, описываемого выработанной моделью;

содержательность, т.е. способность модели отражать существенные стороны и свойства изучаемого реального процесса;

дедуктивность, т.е. возможность конструктивного использования модели для получения результата с использованием средств и методов научной области, в терминах которой формализована задача (построена модель).

При разработке модели необходимо : выявить факторы, оказывающие влияние на ход исследуемого процесса или его результаты; выбрать те из них, которые поддаются формализованному представлению (т.е. могут быть выражены количественно); объединить по возможности выявленные факторы по общим признакам, сократив их перечень; установить количественные соотношения между ними.

Разработка модели системы - ответственный этап формализации задачи. Дело в том, что требования содержательности и дедуктивности модели противоречивы по своему существу. В самом деле, удовлетворяя требованию содержательности, в модели необходимо учесть как можно точнее возможно большее количество факторов реального процесса. Но при этом, естественно, модель становится более сложной, что затрудняет ее исследование и получение содержательных результатов. С другой стороны, желание получить результаты возможно более простым путем приводит к необходимости упрощения модели, снижая таким образом ее содержательность. Искусство исследования как раз и состоит в том, чтобы при разработке формальной модели изучаемого явления добиться разумного компромисса, по замечанию Беллмана, «между западней переупрощения и болотом переусложнения », обеспечив возможность получения нетривиальных результатов, не выхолащивая существа реального процесса.

Не менее важным является выбор критерия для оценки эффективности системы. В соответствии с основным принципом исследования систем критерий выбирается в строгом соответствии с задачей, решаемой системой. В связи с этим совершенно ясно, что для правильного выбора критерия оценки эффективности системы необходимо совершенно четко представлять назначение системы и характер выполняемых ею функций. Правильно выбранный критерий должен быть количественным, критичным по отношению к конкретным значениям основных параметров внешней среды и исследуемой системы; эффективным в статистическом отношении (обладать малой дисперсией); иметь возможно более простое аналитическое выражение.

4) Следующий этап проработки - исследование разрешимости задачи - состоит из нескольких подэтапов :

исследование принципиальной разрешимости;

выбор метода решения;

исследование технической осуществимости и целесообразности решения задачи выбранным методом.

При исследовании принципиальной разрешимости необходимо установить, имеются ли среди средств и методов научной области, в терминах которой построена модель, такие, что при их использовании возможно получение результата. Если принципиально невозможно получить решение таким образом, необходимо вернуться к этапу формализации задачи или даже к более ранним этапам проработки, ибо в этом случае модель не удовлетворяет требованию дедуктивности. Выбор метода решения занимает принципиальное место в общей схеме исследования задачи и зависит прежде всего от того, детерминированной или стохастической является модель изучаемой системы.

Модель называют детерминированной, если информация о состоянии и поведении системы на некотором интервале позволяет полностью описать поведение системы вне этого интервала. Если же это сделать невозможно, например, в случае того, что некоторые или все параметры системы случайные величины, то модель является стохастической.

Характер используемой модели (т.е. является ли она детерминированной или стохастической) определяется, с одной стороны, содержанием решаемой задачи, а с другой - требуемой точностью решения.

В соответствии с тем, решается ли задача анализа или синтеза, а также является ли модель детерминированной или стохастической, используется соответствующий математический аппарат.

Перечень основных математических дисциплин, используемых при решении различных задач исследования сложных систем, являются достаточно емкими. Значительная часть из них (в особенности это относится к методам анализа детерминированных систем) к настоящему времени представляет собой сложившиеся математические дисциплины, другие же новые, бурно развивающиеся направления (прежде всего различные методы оптимизации, используемые при решении задач отыскания оптимального управления в сложных системах и при решении других задач синтеза - математическое программирование, вариационные исчисления, принципы максимума Пентрягина, теория статистических решений, теория игр). Целесообразно выделить математическое программирование (и его стохастический вариант), представляющее собой совокупность мощных в вычислительном отношении методов, находящих широкое применение при решении задач оптимального управления. Некоторые методы математического программирования будут рассмотрены в дальнейшем.

Возвращаясь к вопросу о выборе метода решения задачи, необходимо отметить, что если входная информация, исследуемая при решении задачи, является заведомо неполной и неточной, возникает сомнение в целесообразности использования точных методов. Очень часто в условиях неопределенности входной информации получение удовлетворительных результатов обеспечивают приближенные методы решения, преимущество которых перед точными состоит в существенно большей простоте реализации. В связи с этим возникает проблема тщательного изучения эффективности приближенных методов решения задач, в особенности задач оптимального управления, обеспечивающих решение, близкое к оптимальному.

После выбора метода решения задачи необходимо исследовать его с точки зрения технической осуществимости. Проработка этого вопроса ведется на основании информации о технической оснащенности вычислительного процесса. Если количество операций вычислительной процедуры оказывается столь большим и требует для своей реализации значительное время, то нужно вернуться к одному из более ранних этапов исследования задачи. Решение задачи нецелесообразно, если результат решения устаревает к моменту его получения и его использование не имеет смысла.

5) Очередной этап - разработка алгоритма решения задачи. Алгоритм представляет собой конечный упорядоченный набор точных правил, указывающих, какие действия и в каком порядке необходимо выполнить, чтобы после конечного числа шагов получить решение.

Слово алгоритм исходит к 9 веку. Оно по - видимому является транслитерацией имени выдающегося математика Аль - Хорезми, чей трактат был одним из первых, благодаря которому Европа познакомилась с позиционной системой исчисления и искусством арифметического счета.

6) Следующий этап - реализация разработанного алгоритма. На этом этапе с помощью соответствующих языков программирования осуществляется реализация алгоритма на ЭВМ. После чего анализируются полученные результаты, вскрываются недостатки проработки задачи на всех предшествующих этапах. Если полученные результаты удовлетворяют предъявляемым требованиям, то переходят к этапу их использования, в противном случае, - следует возвратиться к одному из предыдущих этапов исследования проблемы.

7) Заключительный этап - использование результатов решения задачи. Изложенная схема решения задачи используется практически при решении большого количества разнообразных проблем ПОД.