- •Синтез 2-нафтолоранжевого красителя

- •1 Введение

- •3 Расчет количеств исходных веществ, необходимых для синтеза

- •3.1 Расчет основных исходных веществ

- •3.2 Расчет вспомогательных веществ

- •3.3 Таблица - Количества исходных веществ, применяемых в синтезе:

- •4 Теоретический выход 2-нафтолоранжевого красителя.

- •5 Ожидаемый выход 2-нафтолоранжевого красителя.

- •6 Описание хода синтеза

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

Могилевский государственный университет продовольствия

Кафедра химической технологии высокомолекулярных соединений

Синтез 2-нафтолоранжевого красителя

Отчет по лабораторной работе № 1

по дисциплине «Органическая химия»

Специальность 1 - 49 01 02 «Технология и хранения и переработки животного сырья»

Специализация 1 – 49 01 02 01 «Технология мяса и мясных продуктов»

Проверил преподаватель _____________Н.И.Ильичева «___»_________2014г.

|

Выполнила: студентка группы ТЖМП-121 ___________М.И. Фонарикова «___»_________2014г.

|

Могилев 2014г

Цель работы

Получить 2-нафтолоранжевый краситель, исходя из 5 г сульфаниловой кислоты.

1 Введение

В основе технологии получения азокрасителей лежат две химические реакции:

1) диазотирование ароматического амина, 2) сочетание полученного диазосоединения с амином или фенолом

2-нафтолоранжевый краситель относится к группе красителей, молекула которых содержит -N=N-.Однако не всякое окрашенное вещество представляет собой краситель; последний помимо окраски должен обладать еще способностью поглощаться окрашиваемым волокном и прочно на нем закрепляться. Эту способность придают красителю так называемые ауксохромные группы, например гидроксильная группа, аминогруппа,сульфогруппа и некоторые другие.

Сейчас естественные красители полностью вытеснены синтетическими. Если раньше единственным потребителем органических красителей была текстильная промышленность, где красили почти исключительно хлопчатобумажные, шерстяные и хлопковые волокна, то сегодня органические красители применяют для крашения многих видов синтетических волокон, пластических масс, резины, бумаги, картона, дерева, кожи, меха и других материалов. Синтетические органические красители широко применяют в полиграфической, лакокрасочной, пищевой, фотокинопромышленности, а также медицине и других отраслях промышленности.

Области применения природных красителей всё больше и больше суживались, и в наши дни они ограничены лишь специальными областями, например, окрашивание некоторых продуктов питания.[1,4,5]

Диазосоединeния, содержат группировку N2, связанную с одним органическим остатком. Свойства алифатических и ароматических диазосоединений различаются очень резко.

Наиболее важны в практическом отношении соли диазония. Из-за низкой термической стабильности их обычно используют сразу после получения, не выделяя из растворов. Твердые соли диазония, у которых Х - остаток минеральной кислоты (например, HSO4-, NO3-, Сl-, СlO4-), неустойчивы и часто взрываются. Соли с анионами комплексных кислот (ZnCl3- и BF4-), а также с ArSO3-сравнительно устойчивы.

Щелочная соль цис-диазотата в твердом виде крайне неустойчива. В щелочном растворе при нагревании циc-диазотат превращается в транс-форму, щелочные соли которой стабильны; они бесцветны или окрашены в желтый цвет.

При недостаточной кислотности среды образуются т. н. диазосмолы, что часто является причиной низкого выхода и плохого качества фенолов и азокрасителей, получаемых в соответствующих производствах. Соли диазония в присутствии солей Cu (I) и некоторых других металлов легко замещают диазо-группу атомом галогена, а также группами CN, NCS, NO2, HS, RS, SO2H и др.

В

кислых средах при действии SnCl2

соли

диазония восстанавливаются в

арилгидразины:

![]() .

Под действием света соли

диазония разлагаются, причем особенно

легко, если в орто- и пара-положениях

находятся сильные электронодонорные

заместители; в результате фотолиза

выделяется N2,

происходит сужение кольца и образуются

высокомолекулярные соединения.

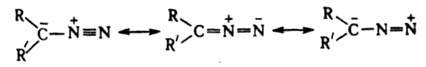

Алифатические диазосоединения

(диазоалканы) RR'CN2

(R,R' = Н, Alk). Эти соединения окрашены в

цвета от желтого до пурпурно-красного,

ядовиты. Низшие - взрывоопасные газы,

высшие - жидкие или твердые вещества,

более устойчивы. Алифатические

диазосоединения стабилизируются в

форме илида:

.

Под действием света соли

диазония разлагаются, причем особенно

легко, если в орто- и пара-положениях

находятся сильные электронодонорные

заместители; в результате фотолиза

выделяется N2,

происходит сужение кольца и образуются

высокомолекулярные соединения.

Алифатические диазосоединения

(диазоалканы) RR'CN2

(R,R' = Н, Alk). Эти соединения окрашены в

цвета от желтого до пурпурно-красного,

ядовиты. Низшие - взрывоопасные газы,

высшие - жидкие или твердые вещества,

более устойчивы. Алифатические

диазосоединения стабилизируются в

форме илида:

Диазоалканы

способны присоединять протон

и к-ты Льюиса, давая соли

диазония, которые легко разлагаются

с выделением N2

и образованием продуктов превращения

алкильного катиона.

Вступая в реакцию 1,3-биполярного

присоединения с алкенами,

диазоалканы дают производные пиразолина,

при фотолизе

из алифатических диазосоединений

образуются карбены.

Диазоалканы

способны присоединять протон

и к-ты Льюиса, давая соли

диазония, которые легко разлагаются

с выделением N2

и образованием продуктов превращения

алкильного катиона.

Вступая в реакцию 1,3-биполярного

присоединения с алкенами,

диазоалканы дают производные пиразолина,

при фотолизе

из алифатических диазосоединений

образуются карбены.

Диазотирование — взаимодействие ароматических аминов с HNO2 с образованием ароматического диазосоединения. Обычно при диазотировании пользуются NaNO2 в присутствии избытка неорганической кислоты:

R—NH2 + 2HCl + NaNO2 —> R—N2Cl + NaCl + 2H2O

где R — органический радикал.

Условия проведения диазотирования

Реакция диазотирования идет на холоду — как правило при температурах от 0 до 5 оС. При несоблюдении температурного режима может пойти образование побочных продуктов — диазосмол, а само диазосоединение будет разлагаться. Поскольку реакция с нитритом натрия протекает экзотермично, необходимо эффективное охлаждение смеси. В промышленности это осуществляется путем пропускания хладагента через змеевик внутри аппарата или загрузкой льда кусками, а в лаборатории — использованием бани со льдом и солью.[1,3]

Азосоединения содержат группировку –N=N- (азогруппа), связанную с двумя радикалами, в которых один или несколько атомов водорода замещены функциональными группами, например OH, NH2, CN В зависимости от характера радикала диазо- и азосоединения могут быть алифатического, ароматического или гетероциклического ряда. Наибольший интерес представляют ароматические диазо- и азосоединения благодаря разнообразному применению в промышленных синтезах. Простейшие незамещенные азосоединения:

Алифатические: азометанCH3N=NCH3,

Ароматические: азобензол C6H5N=NC6H5.

Большинство ароматических азосоединений термостабильно. Некоторые замещенные алифатические азосоединения разлагаются при 100-150°C с образованием N2 и свободных радикалов.

Диазосоединения существуют в нескольких формах:

[Ar–N≡N]Clˉ -соли диазония

[Ar–≡N]OHˉ -гидроксиды диазония

Ar–N=N–OH –диазогидраты

Ar–N=N–OMe –диазотаты

В кислых средах диазосоединения существуют в виде солей диазония, в щелочных – в виде диазотатов, а в средах, близких к нейтральной, – в виде изомерных гидроксидов диазония и диазогидратов.

Соли диазония весьма неустойчивы и уже при комнатной температуре разлагается с выделением азота. Эта неустойчивость и связанная с ней большая химическая активность позволяют использовать диазониевые соли для разнообразных синтезов.

Восстановление солей диазония приводит к соответствующим гидразинам, например:

[C6H5–N≡N] +Clˉ→ C6H5–NH–NH2+HCl

фенилдиазонийхлорид фенилгидразин

Восстановление ведут с помощью дихлорида олова или сульфида натрия.

Реакция азосочетания. Это основной способ получения азосоединений. Азосочетанием называется взаимодействие диазосоединений с ароматическими аминами и фенолами (нафтолами); оно приводит к образованию азокрасителей.

Реакция азосочетания является классическим примером электрофильного замещения в ароматических соединениях. Эффектным электрофилом в данном случае является катион диазония.

В реакции азосочетания участвуют два реагента: диазосоединение (обычно в форме соли диазония) и ароматический амин или фенол (нафтол).

Азосочетание фенолов проводят в слабощелочной среде (отрицательно заряженный кислород фенолят-аниона активирует ароматическое ядро сильнее, чем гидроксил самого фенола:

N≡N Cl- + H OH + NaOH →

фенилдиазонийхлоридфенол

→ N≡N– OH +NaCl + H2O

n-оксиазобензол

Первичные и вторичные ароматические амины сочетаются с солями диазония в нейтральных или слабокислых средах по атому азота, образуя диазоаминосоединения (1,3-диарилтриазены), которые при подкислении перегруппировываются в аминоазосоединения.[1]

Третичные ароматические амины сочетаются с солями диазония в кислых средах.

Чем выше кислотность, тем больше доля амина, существующего в виде иона, и тем ниже скорость сочетания.

Фенол обладает заметно кислыми свойствами, и в водном растворе он существует в равновесии с фенолят-ионом.

Чем выше кислотность среды, тем больше содержание фенола, находящегося в неионизированном состоянии, и тем ниже скорость сочетания. Таким образом, для реакции сочетания аминов или фенолов благоприятна низкая кислотность среды.

Условия, при которых наиболее быстро происходит реакция сочетания, являются компромиссными: раствор должен быть не слишком щелочным, чтобы концентрация диазоний-иона не стала слишком низкой, но и не должен быть слишком кислым, чтобы концентрация свободного амина или фенолят-иона не стала слишком низкой. Оказывается, что амины быстрее всего сочетаются в слабокислых средах, а фенолы – в слабощелочных.

Активность азосоставляющих в реакциях азосочетания увеличивается с увеличением электронной плотности бензольного ядра.

Азокрасители — органические соединения, содержащие одну или несколько азогрупп, например, конго красный, метиловый оранжевый, β-нафтолоранж и другие.

По современным представлениям окраска органических соединений связана с наличием в их молекуле особых группировок, получивших название хромофорных групп или хромофоров. Характерная структурная особенность хромофоров – наличие у них группировок, содержащих двойные связи. К этим группам относятся:

-N=N- >C=O>N=O>C=C<

азогруппоксогруппанитрозогруппаэтинил

Некоторые из них являются сильными хромофорами (азогруппа), другие – очень слабыми (оксогруппа).

Для превращения окрашенного вещества в краситель в его молекулу вводят специальные группировки – ауксохромы. Эти группы не только увеличивают интенсивность окраски, но и обуславливают сродство окрашенного вещества к материалу.

Окраска некоторых азокрасителей способна сильно изменяться в зависимости от pH среды. Такие азокрасители применяются в качестве индикаторов. Одним из наиболее популярных индикаторов является метиловый оранжевый (гелиантин), получающийся при сочетании диазобензолсульфокислоты (диазосоставляющей) с диметиланилином (азосоставляющей). В щелочной и нейтральной средах гелиантин имеет желтый цвет, в кислой среде он приобретает розово-красную окраску. Изменение окраски вызывается изменением хромофора. В нейтральной и щелочной среде хромофором является азогруппа -N=N-, в кислой возникает новый хромофор – хиноидное ядро.[3,4]

Ледяное крашение. Красящие вещества, применяемые в этом способе, образуются из своих составных частей непосредственно на волокне. Крашение ведется в два приема. Сперва ткань пропитывается раствором одной из составных частей, сушится и затем пропускается через раствор другого химического соединения, которое дает с веществом на ткани нерастворимую, прочно закрепляющуюся краску. Этот способ крашения получил название ледяного, или холодного, так как второй раствор содержит химическое соединение, разлагающееся даже при обыкновенной температуре, и для его сохранения требуется постоянное охлаждение льдом. Ледяное крашение применяется почти на всех красильных фабриках для получения ярких красных, бордовых, коричневых и др. оттенков.[1,4]

2 Синтез 2-нафтолоранжевого красителя

2.1 Основные реакции синтеза:

а) Диазотирование

б) Азосочетание

2.2 Свойства 2-нафтолоранжевого красителя:

Молекулярная масса – 350 г/моль

2.3 Таблица - Свойства основных исходных соединений

Формула |

Молекулярная масса, г/моль |

tпл. С |

tкип С |

|

|

Растворимость |

|

в воде |

в органических растворителях |

||||||

NH2C6H4SO2OH |

173,2 |

288 |

разл. |

1,4850 |

1,4850 |

6,7 |

М.р.,Эт,Раф |

NaNО2 |

68,99 |

271 |

разл. |

2,17 |

100 |

82,9 |

жид.NH2,Эт,Хлф |

C10H7OH |

144,17 |

23 |

286 |

1,2800 |

- |

0,074 |

Эт,Эф,Хлф,Р |