- •2. Основы цветности

- •2.1. Физические основы цветности

- •Спектральное и дополнительное излучение видимого света

- •2.2. Химические основы цветности

- •2.2.1. Красители и пигменты

- •Классификация пигментов

- •2.3. Физиологические основы восприятия цвета

- •2.4. Психология восприятия цвета

- •2.4.1. Собственные качества цвета

- •2.4.2. Несобственные качества цвета. Эмоциональное восприятие цвета

- •Воздействие цвета на физиологическую активность человека

- •4. Смешение цветов

- •4.1. Аддитивное смешение световых потоков

- •Законы аддитивного смешения

- •4.2. Субтрактивное смешение окрашенных сред

- •5. Принципы цветовой гармонизации. Цветовые сочетания

- •5. 1. Полихроматические гармонии цветов шестисекторного цветового круга и.В. Гёте

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Санкт-Петербургская государственная академия сервиса и экономики

Кафедра Прикладной физики

С.В. Бронников

Цветоведение и колористика

Лекции для заочников

Санкт-Петербург

2013

Введение

Цветоведение – учение о природе света и цвета; физических, химических, физиологических, психологических, эмоциональных и эстетических основах восприятия цвета. Колористика – наука о взаимоотношении цветов, а также методах количественного измерения и воспроизведения цвета.

Физическая природа света

Одним из важнейших способов познания окружающей действительности с помощью органов чувств является зрительное восприятие. Проблемы зрительного восприятия предметов на физическом уровне решаются оптикой.

Оптика (греч. “орtos” – видимый, зримый) – раздел физики, в котором изучаются оптическое излучение (свет), процессы его распространения и явления, наблюдаемые при взаимодействии света и вещества.

Первые представления о природе света были сделаны древними греками. Согласно Пифагору (6 в. до н.э.) тела становятся видимыми благодаря попаданию в глаз человека частиц, вылетающих из тел. Эти частицы Демокрит (460-370 гг. до н.э.) назвал атомами. Идеи Демокрита получила в теории И. Ньютона (1643-1727 гг.), который впервые обнаружил явление дисперсии света, т.е. его разложение на составляющие (монохроматические) цвета, которое он объяснил с помощью корпускулярной теории. Согласно И. Ньютону, цвет определяется размерами излучаемых корпускул (частиц): красному цвету соответствуют корпускулы наибольшего размера, фиолетовому – наименьшего.

В противоположность Пифагору, Аристотель (384-322 гг. до н.э.) полагал, что свет, передаваясь через прозрачную среду, расположенную между объектом и глазом, вызывает зрительное действие. Эта идея положила начало учению об эфире. Аристотель выдвинул также гипотезу о наличии трех основных (первичных) цветов: красный, зеленый, фиолетовый. Последователь идей Аристотеля, Х. Гюйгенс (1629 – 1695 гг.), опираясь на аналогию оптических и акустических явлений, выдвинул волновую теорию света. Согласно Х. Гюйгенсу, свет представляет упругие импульсы, распространяющиеся в эфире. Волновая теория света была подтверждена опытами Т. Юнга и О.-Ж. Френеля, изучавшими дифракцию, поляризацию и интерференцию света. Значительным шагом в развитии волновых представлений о свете явилась созданная во второй половине XIX в. электромагнитная теория Максвелла. Согласно Дж. К. Максвеллу (1831-1879 гг.), световые волны представляют собой электромагнитные волны высокой частоты.

Лишь в начале ХХ века представления И. Ньютона и Х. Гюйгенса сумел объединить Л. де Бройль (1892-1987 гг.), создав теорию корпускулярно-волновых свойств света.

Характеристикой электромагнитного излучения (в частности, светового потока) является длина волны м, связанная с частотой Гц = 1/с соотношением

= с/,

где с = 3108 м/с – скорость света.

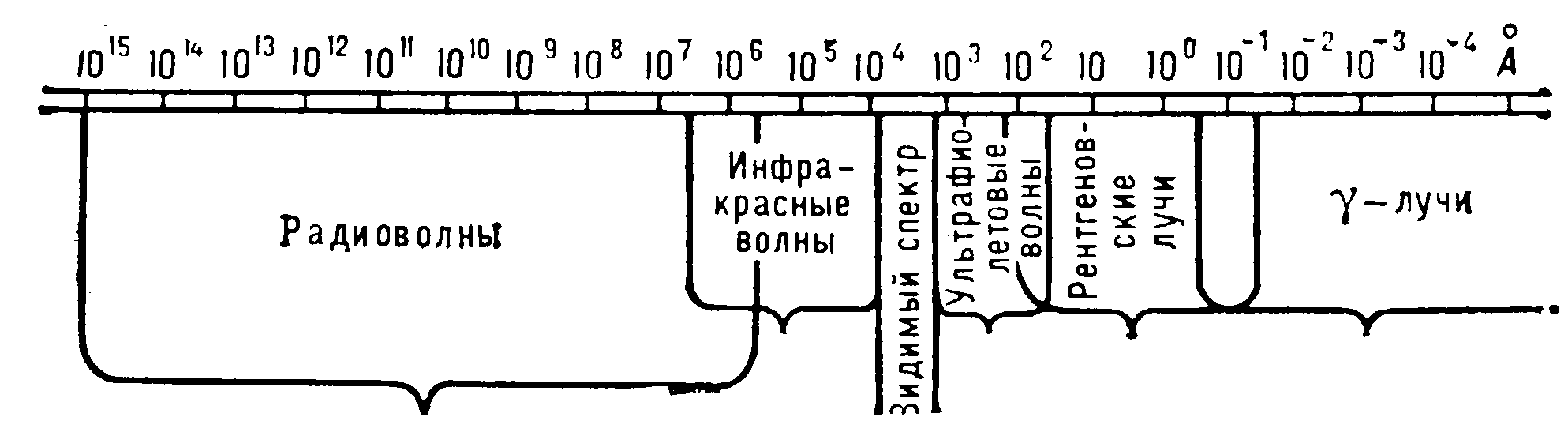

В зависимости от длины волны электромагнитные волны принято делить на несколько видов. Шкала (спектр) электромагнитных волн, охватывает диапазон от 10-12 до 103 м и приведена на рис. 1.

Рис. 1. Шкала электромагнитных волн

Участок спектра электромагнитных волн в диапазоне от 380 до 780 нм относится к видимому свету (видимая часть спектра). Электромагнитные волны такой длины воспринимаются органами зрения человека.

2. Основы цветности

2.1. Физические основы цветности

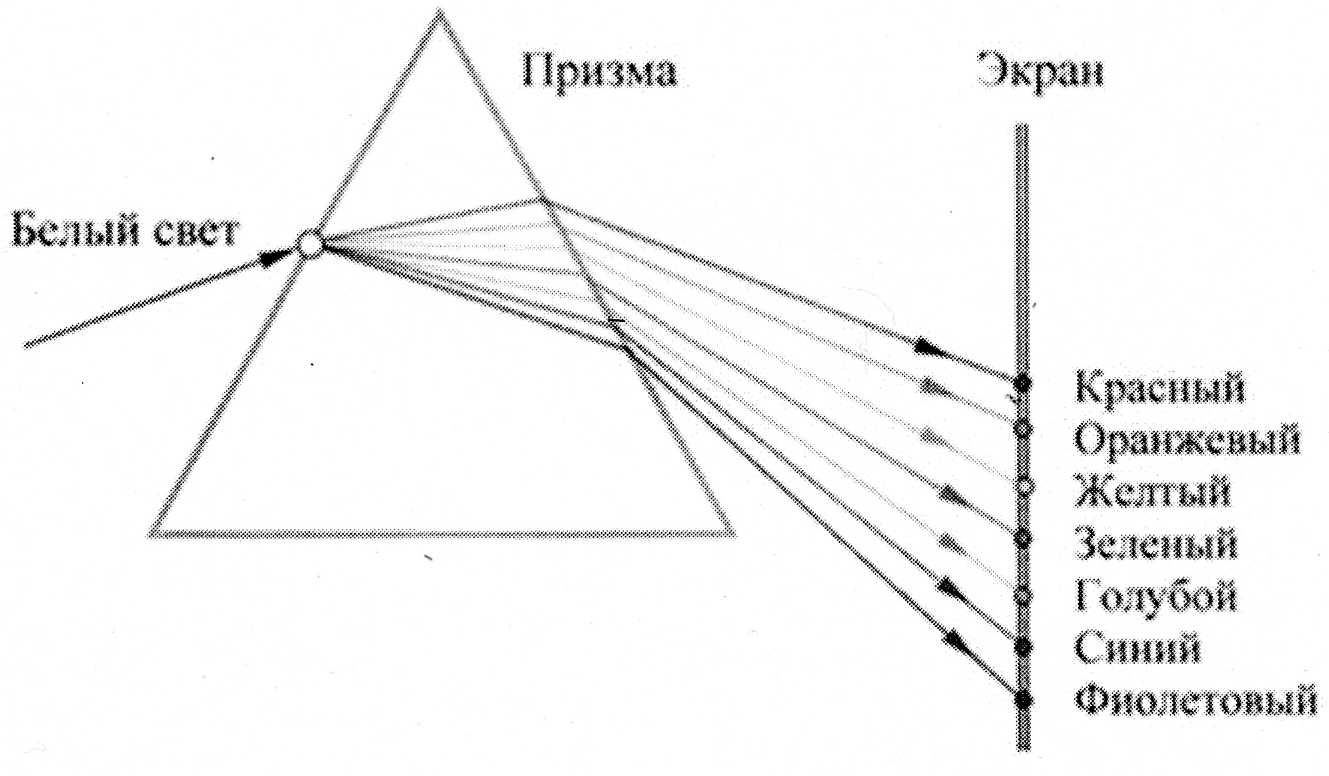

И. Ньютон впервые установил, что при прохождении видимого света через стеклянную трехгранную призму происходит его разложение на цветные лучи (полосы): красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый, совокупность которых называется спектром. Схема опыта И. Ньютона представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема спектрального разложения видимого света

Разложение видимого (белого) света на его составляющие обусловлено зависимостью угла преломления луча от длины волны и называется дисперсией. Излучение одной длины волны называется монохроматическим. Раздельное действие монохроматических излучений вызывает ощущение окрашенного света, причем характер окраски (цвет) зависит от длины волны (табл. 1). Так, свет с длиной волны 500-560 нм воспринимаются как зеленый, а свет с длиной волны 470 нм – как синий. Лучи света могут складываться и вычитаться: если из белого света удалить фиолетовые лучи, то световой поток будет восприниматься желтым и т. п.

Физической основой определения цвета предмета является его способность определенным образом сортировать падающие на него лучи видимого света, то есть в определенном соотношении поглощать, преломлять и отражать их. Обычно имеют место все три явления одновременно, но соотношения между ними при различных длинах волн света различны.

Таблица 1

Спектральное и дополнительное излучение видимого света

Длина волны, нм

|

Спектральный цвет (поглощенное излучение) |

Цвет тела (отраженное излучение, дополнительное) |

400 - 435

|

Фиолетовый

|

Зеленовато-желтый

|

435 - 480

|

Синий

|

Желтый

|

480 - 490

|

Зеленовато-синий

|

Оранжевый

|

490 - 500

|

Синевато-зеленый

|

Красный

|

500 - 560

|

Зеленый

|

Пурпурный

|

560 - 580

|

Желтовато-зеленый

|

Фиолетовый

|

580 - 595

|

Желтый

|

Синий

|

595 - 605

|

Оранжевый

|

Зеленовато-синий

|

605 - 730

|

Красный

|

Синевато-зеленый

|

730 - 760

|

Пурпурный

|

Зеленый

|

Из закона сохранения энергии следует, что для каждой длины волны интенсивность падающего света I0 равна сумме отраженной IR, поглощенной IA и преломленной IT интенсивностей энергии:

I0 = IA + IR + IT.

При взаимодействии света с телами могут происходить различные явления, обуславливающие их цвет и прозрачность. Ряд примеров, приведенных на рис. 4, позволяют заключить, что цвет прозрачного тела определяют в основном те лучи, которые им пропускаются, а цвет непрозрачного тела – главным образом, отраженными лучами.

Человеческий глаз фиксирует отраженный от поверхности тела световой поток, т.е. видимый свет, за вычетом поглощенных и преломленных лучей. Поглощенное телом излучение называют его спектральным цветом, а отраженное – дополнительным излучением (т.к. дополняет спектральное излучение до белого света) или цветом тела. Соотношения между спектральным цветом и цветом тела в зависимости от длин волн поглощенного излучения представлены в табл. 1.

|

|

|

I0 = IT; IA = IR = 0 |

I0 = IR; IA = IT = 0 |

|

а) прозрачное бесцветное тело |

б) непрозрачное бесцветное тело |

|

|

|

|

I0 = IA; IR = IT = 0 |

I0 = IA + IT; IR = 0 |

I0 = IA + IR; IT = 0 |

в) непрозрачное черное тело |

г) прозрачное окрашенное тело |

д) непрозрачное окрашенное тело |

Рис. 4. Схема взаимодействия света с веществом. n1 и n2 – показатели преломления, соответственно, воздушной среды и вещества