- •Введение - л. Б. Богоявленская

- •Краткий очерк истории микробиологии - л. Б. Богоявленская

- •Часть I. Общая микробиология Глава 1. Микробиологическая лаборатория - л. Б. Богоявленская

- •Правила поведения и работы в микробиологической лаборатории

- •Методы микробиологического исследования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2. Микроскоп и микроскопические методы исследования - м. Я. Корн

- •Фазово-контрастная микроскопия

- •Темнопольная микроскопия

- •Люминесцентная (флюоресцентная) микроскопия

- •Электронная микроскопия

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Основы классификации и морфология микроорганизмов - о. Б. Орлеанская

- •Бактерии

- •Строение бактериальной клетки

- •Микоплазмы

- •Спирохеты

- •Риккетсии

- •Контрольные вопросы

- •Изучение морфологии микроорганизмов

- •Техника приготовления мазка

- •Высушивание мазка

- •Фиксация мазка

- •Окраска препаратов

- •Рецепты красителей

- •Простой метод окраски

- •Сложные методы окраски

- •Прижизненная окраска микроорганизмов

- •Изучение подвижности микроорганизмов

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 4. Физиология микроорганизмов

- •Химический состав бактерий

- •Питание бактерий

- •Ферменты и их роль в обмене веществ

- •Дыхание бактерий

- •Пигменты микроорганизмов

- •Светящиеся и ароматообразующие микроорганизмы

- •Рост и размножение бактерий

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы - н. А. Бельская

- •Физические факторы

- •Химические факторы

- •Биологические факторы

- •Контрольные вопросы

- •Стерилизация

- •Физические способы

- •Сухожаровая стерилизация

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Стерилизация кипячением

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Контрольные вопросы

- •Химические способы

- •Биологическая стерилизация

- •Контрольные вопросы

- •Дезинфекция

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 6. Распространение микроорганизмов в природе - л. Б. Богоявленская

- •Микрофлора почвы

- •Микрофлора воды

- •Микрофлора воздуха

- •Микрофлора организма человека

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7. Питательные среды и микробиологическое исследование - г. И. Кац

- •Питательные среды

- •Требования, предъявляемые к средам

- •Классификация сред

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Приготовление сред

- •Рецепты приготовления простых (основных) сред и изотонического раствора натрия хлорида

- •Рецепты приготовления сложных сред

- •Сухие среды

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Методы посевов

- •Контрольные вопросы

- •Методы культивирования

- •Методы выделения чистых культур микроорганизмов

- •Изучение выделенных культур

- •Культуральные свойства

- •Морфологические свойства

- •Ферментативная активность

- •Сохранение культур

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 8. Фаги - г. И. Кац

- •Свойства фагов

- •Контрольные вопросы

- •Методы изучения вирулентных фагов Подготовка материала

- •Качественные методы

- •Количественные методы

- •Методы выделения фагов

- •Практическое применение фагов

- •Препараты фагов

- •Контрольные вопросы

- •Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам - н. А. Бельская

- •Методы определения

- •Методика работы с оптическим стандартом мутности

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Химиопрофилактика и химиотерапия

- •Глава 10. Генетика микроорганизмов - ф. К. Черкес

- •Фенотипическая изменчивость (модификация)

- •Генотипическая (наследуемая) изменчивость

- •Плазмиды

- •Практическое значение изменчивости

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11. Учение об инфекции - ф. К. Черкес

- •Патогенность и вирулентность микроорганизмов

- •Роль макроорганизма в инфекционном процессе

- •Влияние окружающей среды на возникновение и развитие инфекционного процесса

- •Механизм передачи инфекции

- •Формы инфекционного процесса

- •Динамика развития инфекционного заболевания

- •Контрольные вопросы

- •Биологические методы исследования

- •Виды лабораторных животных

- •Содержание лабораторных животных

- •Отбор животных и подготовка их к опыту

- •Экспериментальное заражение животных

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Способы заражения

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Вскрытие и микробиологическое исследование погибших животных

- •Контрольные вопросы

- •Техника взятия крови у животных

- •Обработка и выделение составных частей крови

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 12. Учение об иммунитете. Реакции иммунитета. Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных болезней - л. Б. Богоявленская, г. И. Кац

- •Наследственный (видовой) иммунитет

- •Приобретенный иммунитет

- •Неспецифические факторы защиты организма

- •Клеточные факторы неспецифической защиты Фагоцитоз

- •Клеточная реактивность

- •Контрольные вопросы

- •Гуморальные факторы неспецифической защиты

- •Контрольные вопросы

- •Специфические факторы защиты организма (иммунитет)

- •Антигены

- •Контрольные вопросы

- •Антитела

- •Контрольные вопросы

- •Клеточные механизмы иммунного ответа

- •Контрольные вопросы

- •Серологические реакции

- •Реакция агглютинации

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция гемагглютинации

- •Реакция торможения гемагглютинации

- •Реакция непрямой гемагглютинации

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция преципитации

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция лизиса (иммунный цитолиз)

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция связывания комплемента

- •Подготовка ингредиентов

- •Проведение основного опыта

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Peaкция иммунофлюоресценции

- •Опсонофагоцитарная реакция

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакции иммунитета in vivo (кожаные пробы)

- •Контрольные вопросы

- •Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных болезней

- •Контрольные вопросы

- •Глава 13. Аллергия - л. Б. Богоявленская

- •Реакции гиперчувствительности немедленного типа

- •Реакции гиперчувствительности замедленного типа

- •Контрольные вопросы

- •Часть II. Частная микробиология Патогенные кокки - ф. К. Черкес

- •Глава 14. Стафилококки

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Питательные среды

- •Глава 15. Стрептококки

- •Streptococcus pyogenes (гемолитический)

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Streptococcus pneumoniae (пневмококк)

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Питательные среды

- •Глава 16. Менингококки

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Глава 17. Гонококки

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая диагностика

- •Питательные среды

- •Семейство кишечных бактерий

- •Глава 18. Эшерихии - л. Б. Богоявленская, ф. К. Черкес

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Глава 19. Сальмонеллы - л. Б. Богоявленская, ф. К. Черкес

- •Брюшной тиф, паратифы а и в

- •Пищевые токсикоинфекции

- •Внутрибольничная сальмонеллезная инфекция

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая диагностика брюшного тифа и паратифов

- •Питательные среды

- •Глава 20. Шигеллы - ф. К. Черкес

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая идентификация

- •Питательные среды

- •Условно-патогенные бактерии - л. Б. Богоявленская

- •Глава 21. Клебсиеллы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 22. Протей

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 23. Иерсинии энтероколитика

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 24. Синегнойная палочка

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Возбудители особо опасных инфекций - ф. К. Черкес

- •Глава 25. Возбудители холеры

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Основные методы исследования

- •Ход исследования

- •Идентификация культуры

- •Ускоренные методы исследования

- •Питательные среды

- •Глава 26. Возбудитель чумы

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 27. Возбудитель псевдотуберкулеза

- •Микробиологическое исследование

- •Глава 28. Возбудитель туляремии

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Глава 29. Возбудители бруцеллеза

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Глава 30. Возбудитель сибирской язвы

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Аллергическая проба

- •Реакция Асколи

- •Питательные среды

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Ускоренная диагностика

- •Питательные среды

- •Патогенные коринебактерии - ф. К. Черкес Глава 32. Возбудитель дифтерии

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Основные методы исследования

- •Ход исследования

- •Питательные среды

- •Патогенные микобактерии - ф. К. Черкес Глава 33. Возбудители туберкулеза

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Патогенные анаэробы - ф. К. Черкес

- •Методы культивирования

- •Питательные среды

- •Устойчивость к факторам окружающей среды

- •Контрольные вопросы

- •Глава 34. Возбудитель столбняка

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 35. Возбудители газовой гангрены

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 36. Возбудитель ботулизма

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Патогенные спирохеты - ф. К. Черкес

- •Глава 37. Возбудитель сифилиса

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 38. Возбудители возвратного тифа

- •Эпидемический возвратный тиф

- •Контрольные вопросы

- •Эндемический возвратный тиф

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Ход исследования

- •Глава 40. Возбудители лептоспирозов

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Риккетсии - ф. К. Черкес

- •Глава 41. Возбудители сыпного тифа Сыпной тиф

- •Болезнь Брилла

- •Контрольные вопросы

- •Эндемический блошиный тиф

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 42. Возбудитель Ку-лихорадки

- •Глава 43. Возбудители гриппа

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 44. Возбудитель бешенства

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 45. Возбудители полиомиелита

- •Вирусы полиомиелита

- •Вирусологическая диагностика

- •Вирусы Коксаки

- •Вирусологическая диагностика

- •Вирусы echo

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 46. Возбудитель натуральной оспы

- •Вирусологическая диагностика

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Основные методы исследования

- •Контрольные вопросы

- •Неклассифицируемые вирусы Глава 47. Возбудители гепатита

- •Вирус гепатита а

- •Вирус гепатита в

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Онкогенные вирусы

- •Часть III. Санитарная микробиология

- •Санитарно-бактериологическое исследование воды - ф. К. Черкес

- •Определение общего числа бактерий

- •Определение бгкп

- •Титрационный метод

- •Метод мембранных фильтров

- •Выявление свежего фекального загрязнения

- •Питательные среды

- •Санитарно-бактериологическое исследование почвы - н. А. Бельская

- •Титрационный метод

- •Метод мембранных фильтров

- •Определение титра c. Perfrinrens

- •Питательные среды

- •Контрольные вопросы

- •Задания

- •Санитарно-бактериологическое исследование воздуха - ф. К. Черкес

- •Методы отбора проб воздуха

- •Седиментационный метод

- •Определение общего числа бактерий

- •Определение бгкп

- •Бродильный метод

- •Питательные среды

- •Санитарно-бактериологическое исследование крема и изделий из крема - ф. К. Черкес

- •Определение титра кишечной палочки

- •Выявление коагулазоположительных стафилококков

- •Контрольные вопросы

- •Санитарно-бактериологическое исследование колбасных и мясных продуктов промышленного производства - ф. К. Черкес

- •Определение количества микробов в 1 г продукта

- •Определение бгкп в 1 г продукта

- •Выявление сальмонелл

- •Определение протея

- •Питательные среды

- •Санитарно-бактериологическое исследование баночных консервов - ф. К. Черкес

- •Питательные среды

- •Контрольные вопросы

- •Санитарно-бактериологическое исследование смывов - ф. К. Черкес

- •Исследование на бгкп

- •Выявление s. Aureus

- •Определение общего числа бактерий

- •Контрольные вопросы

- •Задания

- •Санитарно-бактериологическое исследование перевязочного и хирургического материала на стерильность - ф. К. Черкес

- •Контрольные вопросы

- •Санитарно-бактериологическое исследование безалкогольных напитков - ф. К. Черкес

- •Краткий словарь микробиологических терминов - г. И. Кац

- •Микробиология

Контрольные вопросы

1. Что такое антитела?

2. Какие Вы знаете классы иммуноглобулинов?

Клеточные механизмы иммунного ответа

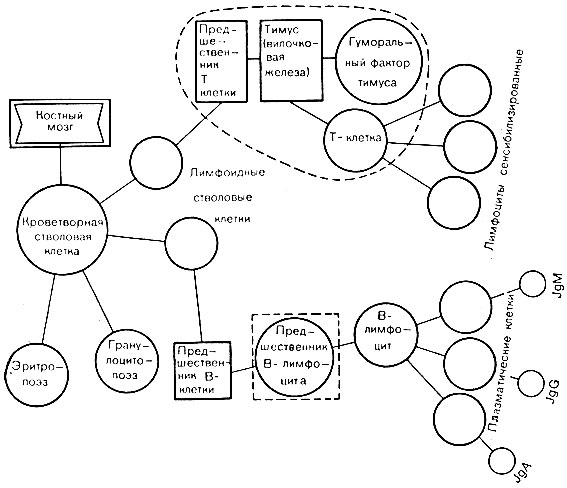

Лимфоидные клетки организма выполняют основную функцию в развитии иммунитета - невосприимчивости, не только по отношению к микроорганизмам, но и ко всем генетически чужеродным клеткам, например при пересадке тканей. Лимфоидные клетки обладают способностью отличать "свое" от "чужого" и устранять "чужое" (элиминировать).

Родоначальницей всех клеток иммунной системы является кроветворная стволовая клетка. В дальнейшем происходит развитие двух типов лимфоцитов: Т и В (тимусзависимых и бурсазависимых). Эти названия клетки получили в связи с их происхождением. Т-клетки развиваются в тимусе (зобной, или вилочковой железе) и под влиянием веществ, выделяемых тимусом, в периферической лимфоидной ткани.

Название В-лимфоциты (бурсазависимые) произошло от слова "бурса" - сумка. В сумке Фабрициуса у птиц развиваются клетки, сходные с В-лимфоцитами человека. Хотя у человека не найдено органа, аналогичного сумке Фабрициуса, название связано с этой сумкой.

При развитии В-лимфоцитов из стволовой клетки они проходят несколько стадий и преобразуются в лимфоциты, способные образовывать плазматические клетки. Плазматические клетки в свою очередь образуют антитела и на их поверхности имеются иммуноглобулины трех классов: IgG, IgM и IgA (рис. 32).

Рис.

32. Сокращенная схема развития иммуноцитов

Рис.

32. Сокращенная схема развития иммуноцитов

Иммунный ответе виде продукции специфических антител происходит следующим образом: чужеродный антиген, проникнув в организм, прежде всего фагоцитируется макрофагами. Макрофаги, перерабатывая и концентрируя антиген на своей поверхности, передают информацию о нем Т-клеткам, которые начинают делиться, "созревают" и выделяют гуморальный фактор, включающий в антителопродукцию В-лимфоциты. Последние также "созревают", развиваются в плазматические клетки, которые и синтезируют антитела заданной специфичности.

Так, соединенными усилиями макрофаги, Т- и В-лимфоциты осуществляют иммунные функции организма - защиту от всего генетически чужеродного, в том числе и от возбудителей инфекционных болезней. Защита с помощью антител осуществляется таким образом, что синтезированные к данному антигену иммуноглобулины, соединяясь с ним (антигеном), подготавливают его, делают чувствительным к разрушению, обезвреживанию различными естественными механизмами: фагоцитами, комплементом и пр.

Контрольные вопросы

1. Какова роль макрофагов в иммунном ответе?

2. Какова роль Т-лимфоцитов в иммунном ответе?

3. Какова роль В-лимфоцитов в иммунном ответе?

Теории иммунитета. Значение антител в развитии иммунитета неоспоримо. Каков же механизм их образования? Этот вопрос в течение длительного времени является предметом споров и обсуждений.

Создано несколько теорий антителообразования, которые можно разделить на две группы: селективные (селекция - отбор) и инструктивные (инструктировать - наставлять, направлять).

Селективные теории предполагают существование в организме уже готовых антител к каждому антигену или клеток, способных синтезировать эти антитела.

Так, Эрлих (1898) предполагал, что клетка имеет готовые "рецепторы" (антитела), которые соединяются с антигеном. После соединения с антигеном, антитела образуются еще в большем количестве.

Такого же мнения придерживались создатели других селективных теорий: Н. Ерне (1955) и Ф. Бернет (1957). Они утверждали, что уже в организме плода, а затем и во взрослом организме имеются клетки, способные к взаимодействию с любым антигеном, но под влиянием определенных антигенов определенные клетки вырабатывают "нужные" антитела.

Инструктивные теории [Гауровитц Ф., Полинг Л., Ландштейнер К., 1937-1940] рассматривают антиген, как "матрицу", штамп, на котором формируются специфические группировки молекулы антител.

Однако эти теории не объясняли всех явлений иммунитета и в настоящее время наиболее принятой является клонально-селекционная теория Ф. Бернета (1964). Согласно этой теории в эмбриональном периоде в организме плода имеется множество лимфоцитов - клеток-предшественников, которые при встрече с собственными антигенами разрушаются. Поэтому во взрослом организме уже нет клеток для выработки антител к собственным антигенам. Однако, когда взрослый организм встречается с чужеродным антигеном, происходит селекция (отбор) клона иммунологически активных клеток и они вырабатывают специфические антитела, направленные против данного "чужого" антигена. При повторной встрече с этим антигеном клеток "отобранного" клона уже больше и они быстрее образуют большее количество антител. Эта теория наиболее полно объясняет основные явления иммунитета.

Механизм взаимодействия антигена и антител имеет различные объяснения. Так, Эрлих уподоблял их соединение реакции между сильной кислотой и сильным основанием с образованием нового вещества типа соли.

Бордэ считал, что антиген и антитела взаимно адсорбируют друг друга подобно краске и фильтровальной бумаге или йоду и крахмалу. Однако эти теории не объясняли главного - специфичности иммунных реакций.

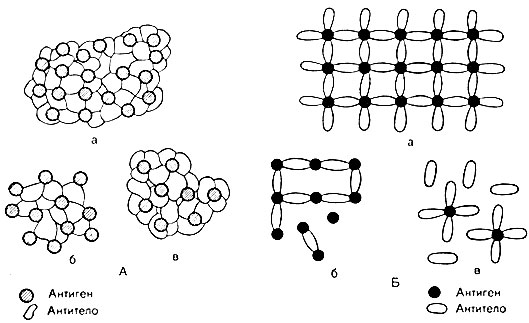

Наиболее полно механизм соединения антигена и антитела объяснен гипотезой Маррека (теория "решетки") и Полинга (теория "фермы") (рис. 33). Маррек рассматривает соединение антигена и антител в виде решетки, в которой антиген чередуется с антителом, образуя решетчатые конгломераты. Согласно гипотизе Полинга (см. рис. 33) антитела имеют две валентности (две специфические детерминанты), а антиген несколько валентностей - он поливалентен. При соединении антигена и антител образуются агломераты, напоминающие "фермы" построек.

Рис.

33. Схематическое изображение взаимодействия

антител и антигена. А - по схеме Маррска:

Б - по схеме Полинга. Структура комплекса:

а - при оптимальных соотношениях; б - при

избытке антигена; в - при избытке антител

Рис.

33. Схематическое изображение взаимодействия

антител и антигена. А - по схеме Маррска:

Б - по схеме Полинга. Структура комплекса:

а - при оптимальных соотношениях; б - при

избытке антигена; в - при избытке антител

При оптимальном соотношении антигена и антител образуются большие прочные комплексы, видимые простым глазом. При избытке антигена каждый активный центр антител заполнен молекулой антигена, не хватает антител для соединения с другими молекулами антигена и образуются мелкие, невидимые глазом комплексы. При избытке антител, для образования решетки не хватает антигена, детерминанты антител отсутствуют и видимого проявления реакции нет.

На основании изложенных теорий специфичность реакции антиген - антитело сегодня представляют как взаимодействие детерминантной группы антигена и активных центров антитела. Так как антитела формируются под воздействием антигена, их структура соответствует детерминантным группам антигена. Детерминантная группа антигена и фрагменты активных центров антитела имеют противоположные электрические заряды и, соединяясь, образуют комплекс, прочность которого зависит от соотношения компонентов и среды, в которой они взаимодействуют.

Учение об иммунитете - иммунология - достигло за последние десятилетия больших успехов. Раскрытие закономерностей иммунного процесса позволило решить различные задачи во многих областях медицины. Разработаны и совершенствуются методы предупреждения многих инфекционных заболеваний; лечения инфекционных и ряда других (аутоиммунных, иммунодефицитных) болезней; предупреждения гибели плода при резус-конфликтных ситуациях; трансплантации тканей и органов; борьбы со злокачественными новообразованиями; иммунодиагностики - использования реакций иммунитета в диагностических целях.

Реакции иммунитета - это реакции между антигеном и антителом или между антигеном и сенсибилизированными* лимфоцитами, которые происходят в живом организме и могут быть воспроизведены в лабораторных условиях.

* (Сенсибилизированные - повышенно чувствительные.)

Реакции иммунитета вошли в практику диагностики инфекционных болезней в конце XIX - начале XX века. В силу высокой чувствительности (улавливают антигены в очень больших разведениях) и, главное, строгой специфичности (позволяют отличить близкие по составу антигены) они нашли широкое применение в решении теоретических и практических вопросов медицины и биологии. Этими реакциями пользуются иммунологи, микробиологи, инфекционисты, биохимики, генетики, молекулярные биологи, экспериментальные онкологи и врачи других специальностей.

Реакции антигена с антителом называются серологическими (от лат. serum - сыворотка) или гуморальными (от лат. humor - жидкость), потому что участвующие в них антитела (иммуноглобулины) всегда находятся в сыворотке крови.

Реакции антигена с сенсибилизированными лимфоцитами называются клеточными.