- •Введение - л. Б. Богоявленская

- •Краткий очерк истории микробиологии - л. Б. Богоявленская

- •Часть I. Общая микробиология Глава 1. Микробиологическая лаборатория - л. Б. Богоявленская

- •Правила поведения и работы в микробиологической лаборатории

- •Методы микробиологического исследования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2. Микроскоп и микроскопические методы исследования - м. Я. Корн

- •Фазово-контрастная микроскопия

- •Темнопольная микроскопия

- •Люминесцентная (флюоресцентная) микроскопия

- •Электронная микроскопия

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Основы классификации и морфология микроорганизмов - о. Б. Орлеанская

- •Бактерии

- •Строение бактериальной клетки

- •Микоплазмы

- •Спирохеты

- •Риккетсии

- •Контрольные вопросы

- •Изучение морфологии микроорганизмов

- •Техника приготовления мазка

- •Высушивание мазка

- •Фиксация мазка

- •Окраска препаратов

- •Рецепты красителей

- •Простой метод окраски

- •Сложные методы окраски

- •Прижизненная окраска микроорганизмов

- •Изучение подвижности микроорганизмов

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 4. Физиология микроорганизмов

- •Химический состав бактерий

- •Питание бактерий

- •Ферменты и их роль в обмене веществ

- •Дыхание бактерий

- •Пигменты микроорганизмов

- •Светящиеся и ароматообразующие микроорганизмы

- •Рост и размножение бактерий

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы - н. А. Бельская

- •Физические факторы

- •Химические факторы

- •Биологические факторы

- •Контрольные вопросы

- •Стерилизация

- •Физические способы

- •Сухожаровая стерилизация

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Стерилизация кипячением

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Контрольные вопросы

- •Химические способы

- •Биологическая стерилизация

- •Контрольные вопросы

- •Дезинфекция

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 6. Распространение микроорганизмов в природе - л. Б. Богоявленская

- •Микрофлора почвы

- •Микрофлора воды

- •Микрофлора воздуха

- •Микрофлора организма человека

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7. Питательные среды и микробиологическое исследование - г. И. Кац

- •Питательные среды

- •Требования, предъявляемые к средам

- •Классификация сред

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Приготовление сред

- •Рецепты приготовления простых (основных) сред и изотонического раствора натрия хлорида

- •Рецепты приготовления сложных сред

- •Сухие среды

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Методы посевов

- •Контрольные вопросы

- •Методы культивирования

- •Методы выделения чистых культур микроорганизмов

- •Изучение выделенных культур

- •Культуральные свойства

- •Морфологические свойства

- •Ферментативная активность

- •Сохранение культур

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 8. Фаги - г. И. Кац

- •Свойства фагов

- •Контрольные вопросы

- •Методы изучения вирулентных фагов Подготовка материала

- •Качественные методы

- •Количественные методы

- •Методы выделения фагов

- •Практическое применение фагов

- •Препараты фагов

- •Контрольные вопросы

- •Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам - н. А. Бельская

- •Методы определения

- •Методика работы с оптическим стандартом мутности

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Химиопрофилактика и химиотерапия

- •Глава 10. Генетика микроорганизмов - ф. К. Черкес

- •Фенотипическая изменчивость (модификация)

- •Генотипическая (наследуемая) изменчивость

- •Плазмиды

- •Практическое значение изменчивости

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11. Учение об инфекции - ф. К. Черкес

- •Патогенность и вирулентность микроорганизмов

- •Роль макроорганизма в инфекционном процессе

- •Влияние окружающей среды на возникновение и развитие инфекционного процесса

- •Механизм передачи инфекции

- •Формы инфекционного процесса

- •Динамика развития инфекционного заболевания

- •Контрольные вопросы

- •Биологические методы исследования

- •Виды лабораторных животных

- •Содержание лабораторных животных

- •Отбор животных и подготовка их к опыту

- •Экспериментальное заражение животных

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Способы заражения

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Вскрытие и микробиологическое исследование погибших животных

- •Контрольные вопросы

- •Техника взятия крови у животных

- •Обработка и выделение составных частей крови

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 12. Учение об иммунитете. Реакции иммунитета. Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных болезней - л. Б. Богоявленская, г. И. Кац

- •Наследственный (видовой) иммунитет

- •Приобретенный иммунитет

- •Неспецифические факторы защиты организма

- •Клеточные факторы неспецифической защиты Фагоцитоз

- •Клеточная реактивность

- •Контрольные вопросы

- •Гуморальные факторы неспецифической защиты

- •Контрольные вопросы

- •Специфические факторы защиты организма (иммунитет)

- •Антигены

- •Контрольные вопросы

- •Антитела

- •Контрольные вопросы

- •Клеточные механизмы иммунного ответа

- •Контрольные вопросы

- •Серологические реакции

- •Реакция агглютинации

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция гемагглютинации

- •Реакция торможения гемагглютинации

- •Реакция непрямой гемагглютинации

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция преципитации

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция лизиса (иммунный цитолиз)

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция связывания комплемента

- •Подготовка ингредиентов

- •Проведение основного опыта

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Peaкция иммунофлюоресценции

- •Опсонофагоцитарная реакция

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакции иммунитета in vivo (кожаные пробы)

- •Контрольные вопросы

- •Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных болезней

- •Контрольные вопросы

- •Глава 13. Аллергия - л. Б. Богоявленская

- •Реакции гиперчувствительности немедленного типа

- •Реакции гиперчувствительности замедленного типа

- •Контрольные вопросы

- •Часть II. Частная микробиология Патогенные кокки - ф. К. Черкес

- •Глава 14. Стафилококки

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Питательные среды

- •Глава 15. Стрептококки

- •Streptococcus pyogenes (гемолитический)

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Streptococcus pneumoniae (пневмококк)

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Питательные среды

- •Глава 16. Менингококки

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Глава 17. Гонококки

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая диагностика

- •Питательные среды

- •Семейство кишечных бактерий

- •Глава 18. Эшерихии - л. Б. Богоявленская, ф. К. Черкес

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Глава 19. Сальмонеллы - л. Б. Богоявленская, ф. К. Черкес

- •Брюшной тиф, паратифы а и в

- •Пищевые токсикоинфекции

- •Внутрибольничная сальмонеллезная инфекция

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая диагностика брюшного тифа и паратифов

- •Питательные среды

- •Глава 20. Шигеллы - ф. К. Черкес

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая идентификация

- •Питательные среды

- •Условно-патогенные бактерии - л. Б. Богоявленская

- •Глава 21. Клебсиеллы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 22. Протей

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 23. Иерсинии энтероколитика

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 24. Синегнойная палочка

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Возбудители особо опасных инфекций - ф. К. Черкес

- •Глава 25. Возбудители холеры

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Основные методы исследования

- •Ход исследования

- •Идентификация культуры

- •Ускоренные методы исследования

- •Питательные среды

- •Глава 26. Возбудитель чумы

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 27. Возбудитель псевдотуберкулеза

- •Микробиологическое исследование

- •Глава 28. Возбудитель туляремии

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Глава 29. Возбудители бруцеллеза

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Глава 30. Возбудитель сибирской язвы

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Аллергическая проба

- •Реакция Асколи

- •Питательные среды

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Ускоренная диагностика

- •Питательные среды

- •Патогенные коринебактерии - ф. К. Черкес Глава 32. Возбудитель дифтерии

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Основные методы исследования

- •Ход исследования

- •Питательные среды

- •Патогенные микобактерии - ф. К. Черкес Глава 33. Возбудители туберкулеза

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Патогенные анаэробы - ф. К. Черкес

- •Методы культивирования

- •Питательные среды

- •Устойчивость к факторам окружающей среды

- •Контрольные вопросы

- •Глава 34. Возбудитель столбняка

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 35. Возбудители газовой гангрены

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 36. Возбудитель ботулизма

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Патогенные спирохеты - ф. К. Черкес

- •Глава 37. Возбудитель сифилиса

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 38. Возбудители возвратного тифа

- •Эпидемический возвратный тиф

- •Контрольные вопросы

- •Эндемический возвратный тиф

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Ход исследования

- •Глава 40. Возбудители лептоспирозов

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Риккетсии - ф. К. Черкес

- •Глава 41. Возбудители сыпного тифа Сыпной тиф

- •Болезнь Брилла

- •Контрольные вопросы

- •Эндемический блошиный тиф

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 42. Возбудитель Ку-лихорадки

- •Глава 43. Возбудители гриппа

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 44. Возбудитель бешенства

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 45. Возбудители полиомиелита

- •Вирусы полиомиелита

- •Вирусологическая диагностика

- •Вирусы Коксаки

- •Вирусологическая диагностика

- •Вирусы echo

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 46. Возбудитель натуральной оспы

- •Вирусологическая диагностика

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Основные методы исследования

- •Контрольные вопросы

- •Неклассифицируемые вирусы Глава 47. Возбудители гепатита

- •Вирус гепатита а

- •Вирус гепатита в

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Онкогенные вирусы

- •Часть III. Санитарная микробиология

- •Санитарно-бактериологическое исследование воды - ф. К. Черкес

- •Определение общего числа бактерий

- •Определение бгкп

- •Титрационный метод

- •Метод мембранных фильтров

- •Выявление свежего фекального загрязнения

- •Питательные среды

- •Санитарно-бактериологическое исследование почвы - н. А. Бельская

- •Титрационный метод

- •Метод мембранных фильтров

- •Определение титра c. Perfrinrens

- •Питательные среды

- •Контрольные вопросы

- •Задания

- •Санитарно-бактериологическое исследование воздуха - ф. К. Черкес

- •Методы отбора проб воздуха

- •Седиментационный метод

- •Определение общего числа бактерий

- •Определение бгкп

- •Бродильный метод

- •Питательные среды

- •Санитарно-бактериологическое исследование крема и изделий из крема - ф. К. Черкес

- •Определение титра кишечной палочки

- •Выявление коагулазоположительных стафилококков

- •Контрольные вопросы

- •Санитарно-бактериологическое исследование колбасных и мясных продуктов промышленного производства - ф. К. Черкес

- •Определение количества микробов в 1 г продукта

- •Определение бгкп в 1 г продукта

- •Выявление сальмонелл

- •Определение протея

- •Питательные среды

- •Санитарно-бактериологическое исследование баночных консервов - ф. К. Черкес

- •Питательные среды

- •Контрольные вопросы

- •Санитарно-бактериологическое исследование смывов - ф. К. Черкес

- •Исследование на бгкп

- •Выявление s. Aureus

- •Определение общего числа бактерий

- •Контрольные вопросы

- •Задания

- •Санитарно-бактериологическое исследование перевязочного и хирургического материала на стерильность - ф. К. Черкес

- •Контрольные вопросы

- •Санитарно-бактериологическое исследование безалкогольных напитков - ф. К. Черкес

- •Краткий словарь микробиологических терминов - г. И. Кац

- •Микробиология

Обработка и выделение составных частей крови

Получение дефибринированной крови. Кровь помещают в стерильную колбу или баночку со стеклянными бусами и энергично встряхивают в течение 15-20 мин; при этом фибрин оседает на бусах в виде сгустка. Свободную от фибрина кровь переливают в стерильную посуду.

Получение цитратной крови. К крови добавляют вещество, предотвращающее ее свертывание, - 5% раствор натрия цитрата в соотношении 1:10 (на 10 мл крови 1 мл 5% раствора натрия цитрата).

Получение плазмы. Жидкую часть крови получают из цитратной крови, которую центрифугируют или ставят в холодильник на 18-20 ч. В результате над осадком образуется слой жидкости желтоватого цвета - плазма.

Получение сыворотки крови (см. главу 12).

Получение взвеси эритроцитов. Взвесь эритроцитов получают из цельной и дефибринированной крови.

Кровь центрифугируют в течение 15-20 мин при 2000-3000 об/мин. Эритроциты оседают на дно, образовавшуюся над ними желтовато-красную жидкость сливают, а в пробирки добавляют стерильный изотонический раствор натрия хлорида до первоначального объема и вновь центрифугируют. Такое промывание эритроцитов производят 2-3 раза, пока надосадочная жидкость не станет совершенно бесцветной. Последнюю порцию надосадочной жидкости удаляют, а в пробирке остается взвесь эритроцитов, которую можно использовать в течение 2-3 дней. Для сохранения эритроцитов в течение более длительного срока их подвергают обработке формалином. Для получения 50% взвеси к одному объему эритроцитов добавляют два объема буферного раствора, имеющего рН 7,2, и при постоянном помешивании такое же количество 3% раствора формалина. Полученную смесь выдерживают на водяной бане при 37° С 2-3 ч, помешивая ее каждые 15-20 мин, а затем в термостате (всего 20 ч при 37° С). На следующий день смесь центрифугируют в том же растворе, сливают надосадочную жидкость, а осадок доводят до первоначального объема буферным раствором, разливают по флаконам, плотно закрывают и хранят при 4° С.

Контрольные вопросы

1. Какова техника взятия крови у кроликов, морских свинок, крыс, мышей и какие из них чаще служат донорами?

2. Что такое тотальное кровопускание?

3. Какие максимальные количества крови можно получить от лабораторных животных при одномоментном и тотальном кровопускании?

4. Как получить нитратную и дефибринированную кровь и составные части крови: плазму, сыворотку, взвесь эритроцитов?

Задание

Возьмите пробирку с кровью и получите из нее сыворотку.

Глава 12. Учение об иммунитете. Реакции иммунитета. Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных болезней - л. Б. Богоявленская, г. И. Кац

Понятие иммунитет обозначает невосприимчивость организма ко всяким генетически чужеродным агентам, в том числе и болезнетворным микроорганизмам и их ядам (от лат. immunitas - освобождение от чего-либо).

При попадании в организм генетически чужеродных структур (антигенов) приходит в действие целый ряд механизмов и факторов, которые распознают и обезвреживают эти чуждые для организма субстанции.

Система органов и тканей, осуществляющая защитные реакции организма против нарушения постоянства его внутренней среды (гомеостаза), называется иммунной системой.

Наука об иммунитете - иммунология изучает реакции организма на чужеродные вещества, в том числе и микроорганизмы; реакции организма на чужеродные ткани (совместимость) и на злокачественные опухоли; определяет иммунологические группы крови и т. д. Основы иммунологии были заложены стихийными наблюдениями древних о возможности искусственного предохранения человека от заразной болезни. Наблюдения за людьми, находившимися в очаге эпидемии, привели к заключению, что заболевают не все. Так, не болеют чумой выздоровевшие от этой болезни; корью обычно болеют один раз в детстве; перенесшие коровью оспу, не болеют натуральной и т. п.

Известны способы древних народов предохранять от укуса змеи, втирая в насечки на коже растения, растертые со змеиным ядом; защищать стада от перипневмонии скота, делая также насечки на коже кинжалом, предварительно погруженном в легкие быка, погибшего от этого заболевания.

Впервые искусственную прививку с целью предупреждения инфекции произвел Э. Дженнер (1876). Однако только Л. Пастер сумел научно обосновать принципы искусственной защиты от инфекционных болезней. Он доказал, что заражение ослабленными возбудителями ведет к невосприимчивости организма при повторных встречах с этими микроорганизмами.

Пастер разработал препараты, предохраняющие от заболевания сибирской язвой и бешенством.

Дальнейшее развитие иммунология получила в работах И. И. Мечникова о значении клеточного иммунитета (фагоцитоза) и П. Эрлиха о роли гуморальных факторов (жидкостей организма) для развития невосприимчивости.

В настоящее время иммунология - это наука, в которой защита от инфекционных болезней является лишь одним из звеньев. Она объясняет причины совместимости и отторжения тканей при пересадке органов, гибель плода при резус-конфликтной ситуации, осложнения при переливании крови, решает задачи судебной медицины и т. п.

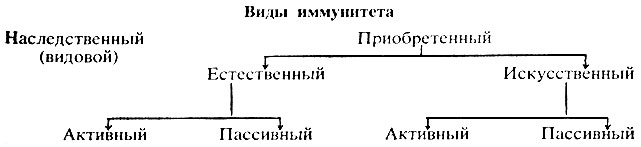

Основные виды иммунитета представлены на схеме.

Виды

иммунитета

Виды

иммунитета