- •Введение - л. Б. Богоявленская

- •Краткий очерк истории микробиологии - л. Б. Богоявленская

- •Часть I. Общая микробиология Глава 1. Микробиологическая лаборатория - л. Б. Богоявленская

- •Правила поведения и работы в микробиологической лаборатории

- •Методы микробиологического исследования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2. Микроскоп и микроскопические методы исследования - м. Я. Корн

- •Фазово-контрастная микроскопия

- •Темнопольная микроскопия

- •Люминесцентная (флюоресцентная) микроскопия

- •Электронная микроскопия

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Основы классификации и морфология микроорганизмов - о. Б. Орлеанская

- •Бактерии

- •Строение бактериальной клетки

- •Микоплазмы

- •Спирохеты

- •Риккетсии

- •Контрольные вопросы

- •Изучение морфологии микроорганизмов

- •Техника приготовления мазка

- •Высушивание мазка

- •Фиксация мазка

- •Окраска препаратов

- •Рецепты красителей

- •Простой метод окраски

- •Сложные методы окраски

- •Прижизненная окраска микроорганизмов

- •Изучение подвижности микроорганизмов

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 4. Физиология микроорганизмов

- •Химический состав бактерий

- •Питание бактерий

- •Ферменты и их роль в обмене веществ

- •Дыхание бактерий

- •Пигменты микроорганизмов

- •Светящиеся и ароматообразующие микроорганизмы

- •Рост и размножение бактерий

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы - н. А. Бельская

- •Физические факторы

- •Химические факторы

- •Биологические факторы

- •Контрольные вопросы

- •Стерилизация

- •Физические способы

- •Сухожаровая стерилизация

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Стерилизация кипячением

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Контрольные вопросы

- •Химические способы

- •Биологическая стерилизация

- •Контрольные вопросы

- •Дезинфекция

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 6. Распространение микроорганизмов в природе - л. Б. Богоявленская

- •Микрофлора почвы

- •Микрофлора воды

- •Микрофлора воздуха

- •Микрофлора организма человека

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7. Питательные среды и микробиологическое исследование - г. И. Кац

- •Питательные среды

- •Требования, предъявляемые к средам

- •Классификация сред

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Приготовление сред

- •Рецепты приготовления простых (основных) сред и изотонического раствора натрия хлорида

- •Рецепты приготовления сложных сред

- •Сухие среды

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Методы посевов

- •Контрольные вопросы

- •Методы культивирования

- •Методы выделения чистых культур микроорганизмов

- •Изучение выделенных культур

- •Культуральные свойства

- •Морфологические свойства

- •Ферментативная активность

- •Сохранение культур

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 8. Фаги - г. И. Кац

- •Свойства фагов

- •Контрольные вопросы

- •Методы изучения вирулентных фагов Подготовка материала

- •Качественные методы

- •Количественные методы

- •Методы выделения фагов

- •Практическое применение фагов

- •Препараты фагов

- •Контрольные вопросы

- •Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам - н. А. Бельская

- •Методы определения

- •Методика работы с оптическим стандартом мутности

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Химиопрофилактика и химиотерапия

- •Глава 10. Генетика микроорганизмов - ф. К. Черкес

- •Фенотипическая изменчивость (модификация)

- •Генотипическая (наследуемая) изменчивость

- •Плазмиды

- •Практическое значение изменчивости

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11. Учение об инфекции - ф. К. Черкес

- •Патогенность и вирулентность микроорганизмов

- •Роль макроорганизма в инфекционном процессе

- •Влияние окружающей среды на возникновение и развитие инфекционного процесса

- •Механизм передачи инфекции

- •Формы инфекционного процесса

- •Динамика развития инфекционного заболевания

- •Контрольные вопросы

- •Биологические методы исследования

- •Виды лабораторных животных

- •Содержание лабораторных животных

- •Отбор животных и подготовка их к опыту

- •Экспериментальное заражение животных

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Способы заражения

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Вскрытие и микробиологическое исследование погибших животных

- •Контрольные вопросы

- •Техника взятия крови у животных

- •Обработка и выделение составных частей крови

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 12. Учение об иммунитете. Реакции иммунитета. Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных болезней - л. Б. Богоявленская, г. И. Кац

- •Наследственный (видовой) иммунитет

- •Приобретенный иммунитет

- •Неспецифические факторы защиты организма

- •Клеточные факторы неспецифической защиты Фагоцитоз

- •Клеточная реактивность

- •Контрольные вопросы

- •Гуморальные факторы неспецифической защиты

- •Контрольные вопросы

- •Специфические факторы защиты организма (иммунитет)

- •Антигены

- •Контрольные вопросы

- •Антитела

- •Контрольные вопросы

- •Клеточные механизмы иммунного ответа

- •Контрольные вопросы

- •Серологические реакции

- •Реакция агглютинации

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция гемагглютинации

- •Реакция торможения гемагглютинации

- •Реакция непрямой гемагглютинации

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция преципитации

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция лизиса (иммунный цитолиз)

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция связывания комплемента

- •Подготовка ингредиентов

- •Проведение основного опыта

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Peaкция иммунофлюоресценции

- •Опсонофагоцитарная реакция

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакции иммунитета in vivo (кожаные пробы)

- •Контрольные вопросы

- •Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных болезней

- •Контрольные вопросы

- •Глава 13. Аллергия - л. Б. Богоявленская

- •Реакции гиперчувствительности немедленного типа

- •Реакции гиперчувствительности замедленного типа

- •Контрольные вопросы

- •Часть II. Частная микробиология Патогенные кокки - ф. К. Черкес

- •Глава 14. Стафилококки

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Питательные среды

- •Глава 15. Стрептококки

- •Streptococcus pyogenes (гемолитический)

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Streptococcus pneumoniae (пневмококк)

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Питательные среды

- •Глава 16. Менингококки

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Глава 17. Гонококки

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая диагностика

- •Питательные среды

- •Семейство кишечных бактерий

- •Глава 18. Эшерихии - л. Б. Богоявленская, ф. К. Черкес

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Глава 19. Сальмонеллы - л. Б. Богоявленская, ф. К. Черкес

- •Брюшной тиф, паратифы а и в

- •Пищевые токсикоинфекции

- •Внутрибольничная сальмонеллезная инфекция

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая диагностика брюшного тифа и паратифов

- •Питательные среды

- •Глава 20. Шигеллы - ф. К. Черкес

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая идентификация

- •Питательные среды

- •Условно-патогенные бактерии - л. Б. Богоявленская

- •Глава 21. Клебсиеллы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 22. Протей

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 23. Иерсинии энтероколитика

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 24. Синегнойная палочка

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Возбудители особо опасных инфекций - ф. К. Черкес

- •Глава 25. Возбудители холеры

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Основные методы исследования

- •Ход исследования

- •Идентификация культуры

- •Ускоренные методы исследования

- •Питательные среды

- •Глава 26. Возбудитель чумы

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 27. Возбудитель псевдотуберкулеза

- •Микробиологическое исследование

- •Глава 28. Возбудитель туляремии

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Глава 29. Возбудители бруцеллеза

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Глава 30. Возбудитель сибирской язвы

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Аллергическая проба

- •Реакция Асколи

- •Питательные среды

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Ускоренная диагностика

- •Питательные среды

- •Патогенные коринебактерии - ф. К. Черкес Глава 32. Возбудитель дифтерии

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Основные методы исследования

- •Ход исследования

- •Питательные среды

- •Патогенные микобактерии - ф. К. Черкес Глава 33. Возбудители туберкулеза

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Патогенные анаэробы - ф. К. Черкес

- •Методы культивирования

- •Питательные среды

- •Устойчивость к факторам окружающей среды

- •Контрольные вопросы

- •Глава 34. Возбудитель столбняка

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 35. Возбудители газовой гангрены

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 36. Возбудитель ботулизма

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Патогенные спирохеты - ф. К. Черкес

- •Глава 37. Возбудитель сифилиса

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 38. Возбудители возвратного тифа

- •Эпидемический возвратный тиф

- •Контрольные вопросы

- •Эндемический возвратный тиф

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Ход исследования

- •Глава 40. Возбудители лептоспирозов

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Риккетсии - ф. К. Черкес

- •Глава 41. Возбудители сыпного тифа Сыпной тиф

- •Болезнь Брилла

- •Контрольные вопросы

- •Эндемический блошиный тиф

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 42. Возбудитель Ку-лихорадки

- •Глава 43. Возбудители гриппа

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 44. Возбудитель бешенства

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 45. Возбудители полиомиелита

- •Вирусы полиомиелита

- •Вирусологическая диагностика

- •Вирусы Коксаки

- •Вирусологическая диагностика

- •Вирусы echo

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 46. Возбудитель натуральной оспы

- •Вирусологическая диагностика

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Основные методы исследования

- •Контрольные вопросы

- •Неклассифицируемые вирусы Глава 47. Возбудители гепатита

- •Вирус гепатита а

- •Вирус гепатита в

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Онкогенные вирусы

- •Часть III. Санитарная микробиология

- •Санитарно-бактериологическое исследование воды - ф. К. Черкес

- •Определение общего числа бактерий

- •Определение бгкп

- •Титрационный метод

- •Метод мембранных фильтров

- •Выявление свежего фекального загрязнения

- •Питательные среды

- •Санитарно-бактериологическое исследование почвы - н. А. Бельская

- •Титрационный метод

- •Метод мембранных фильтров

- •Определение титра c. Perfrinrens

- •Питательные среды

- •Контрольные вопросы

- •Задания

- •Санитарно-бактериологическое исследование воздуха - ф. К. Черкес

- •Методы отбора проб воздуха

- •Седиментационный метод

- •Определение общего числа бактерий

- •Определение бгкп

- •Бродильный метод

- •Питательные среды

- •Санитарно-бактериологическое исследование крема и изделий из крема - ф. К. Черкес

- •Определение титра кишечной палочки

- •Выявление коагулазоположительных стафилококков

- •Контрольные вопросы

- •Санитарно-бактериологическое исследование колбасных и мясных продуктов промышленного производства - ф. К. Черкес

- •Определение количества микробов в 1 г продукта

- •Определение бгкп в 1 г продукта

- •Выявление сальмонелл

- •Определение протея

- •Питательные среды

- •Санитарно-бактериологическое исследование баночных консервов - ф. К. Черкес

- •Питательные среды

- •Контрольные вопросы

- •Санитарно-бактериологическое исследование смывов - ф. К. Черкес

- •Исследование на бгкп

- •Выявление s. Aureus

- •Определение общего числа бактерий

- •Контрольные вопросы

- •Задания

- •Санитарно-бактериологическое исследование перевязочного и хирургического материала на стерильность - ф. К. Черкес

- •Контрольные вопросы

- •Санитарно-бактериологическое исследование безалкогольных напитков - ф. К. Черкес

- •Краткий словарь микробиологических терминов - г. И. Кац

- •Микробиология

Методы микробиологического исследования

Микроскопический метод используется для изучения окрашенных мазков и мазков из нативного материала в микроскопе и позволяет характеризовать морфологию (форму) возбудителя, его отношение к различным красителям, подвижность. С помощью этого метода можно подтвердить клинический диагноз гонореи, дифтерии, возвратного тифа, сифилиса и некоторых других болезней.

Микробиологический метод применяют для выделения и изучения чистой культуры возбудителя, т. е. для установления этиологии заболевания. Лабораторная диагностика большинства инфекционных болезней (брюшной тиф, дизентерия, холера, коклюш и др.) основана на применении этого метода.

Серологический метод (от лат. serum - сыворотка) выявляет в сыворотке крови вещества, образующиеся в ответ на внедрение возбудителя в организм человека (антитела). С его помощью подтверждают диагноз бруцеллеза, туляремии, брюшного тифа и др.

Биологический (экспериментальный) метод - введение подопытным животным чистой культуры микроорганизмов, ядов ими выделяемых (токсинов) или исследуемого материала с целью получения характерных для данной инфекции изменений. Этот метод дает возможность воспроизвести инфекционное заболевание. Его применяют с целью постановки диагноза ботулизма, столбняка, токсико-инфекций и др.

Контрольные вопросы

1. Каковы задачи микробиологической лаборатории?

2. Какие помещения имеет микробиологическая лаборатория?

3. Как следует вести себя при работе в микробиологической лаборатории?

4. Как собирают и пересылают в лабораторию материал для микробиологического исследования

Глава 2. Микроскоп и микроскопические методы исследования - м. Я. Корн

Для обнаружения и исследования микроорганизмов применяют микроскопы. Световые микроскопы предназначены для изучения микроорганизмов, которые имеют размеры не менее 0,2 мкм (бактерии, простейшие и т. п.), а электронные - для изучения более мелких микроорганизмов (вирусы).

Различают простые и сложные световые микроскопы. Оптика простых микроскопов представлена одной линзой с большим увеличением. В сложных микроскопах оптическая система состоит из объектива для получения увеличенного изображения объекта и окуляра для дальнейшего увеличения полученного изображения и его рассматривания.

Современные световые микроскопы, позволяющие не только увидеть микроорганизмы, но и изучить их структуру, это сложные оптические приборы, обращение с которыми требует определенных знаний, навыков и большой аккуратности.

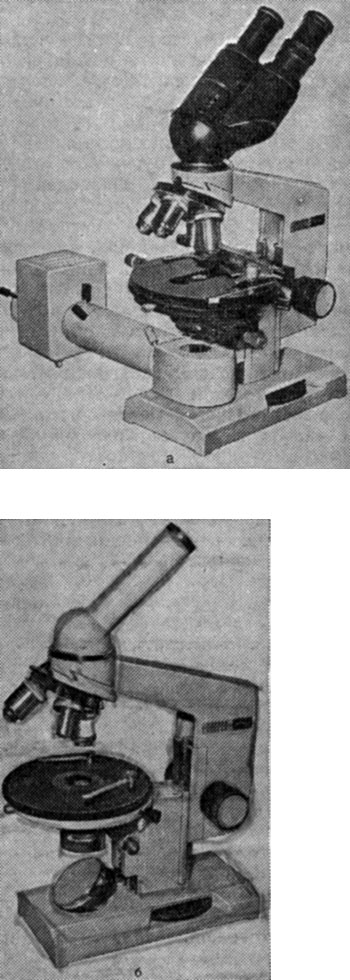

Биологические световые микроскопы, в зависимости от области применения, сложности устройства и комплектации различной оптикой, подразделяются на рабочие, лабораторные и исследовательские. Сейчас наша промышленность выпускает серию микроскопов "Биолам". Микроскопы этой серии имеют обозначения, указывающие, к какой группе они относятся (Р - рабочие, Л - лабораторные, И - исследовательские), комплектация обозначается цифрой, например рабочие от Р11 до Р17 (рис. 1).

Рис.

1. Микроскопы рабочие серии 'Биолам'. а

- 'Биолам P16'; б - 'Биолам Р11'

Рис.

1. Микроскопы рабочие серии 'Биолам'. а

- 'Биолам P16'; б - 'Биолам Р11'

В микроскопе различают механическую и оптическую части.

К механической части относится штатив (состоящий из основания и тубусодержателя) и укрепленные на нем тубус с револьвером для крепления и смены объективов, предметный столик для препарата, приспособления для крепления конденсора и светофильтров, встроенные в штатив механизмы для грубого (макромеханизм, макровинт) и тонкого (микромеханизм, микровинт) перемещения предметного столика или тубусодержателя.

Оптическая часть микроскопа представлена объективами, окулярами и осветительной системой, которая в свою очередь состоит из расположенных под предметным столиком конденсора Аббе, зеркала, имеющего плоскую и вогнутую сторону, а также отдельного или встроенного осветителя с низковольтной лампой накаливания и трансформатором. Объективы ввинчиваются в револьвер, а соответствующий окуляр, через который наблюдают изображение, устанавливают с противоположной стороны тубуса.

Различают монокулярный (имеющий один окуляр) и бинокулярный (имеющий два одинаковых окуляра и дающий возможность наблюдения двумя глазами) тубусы. Кроме того, тубус микроскоп может быть прямой вертикальный (в основном для фотографирования) и наклонный.

Основную роль в получении четкого изображения играет объектив. Он строит увеличенное, действительное и перевернутое изображение объекта. Затем это изображение дополнительно увеличивается при рассматривании его через окуляр, который аналогично обычной лупе дает увеличенное мнимое изображение.

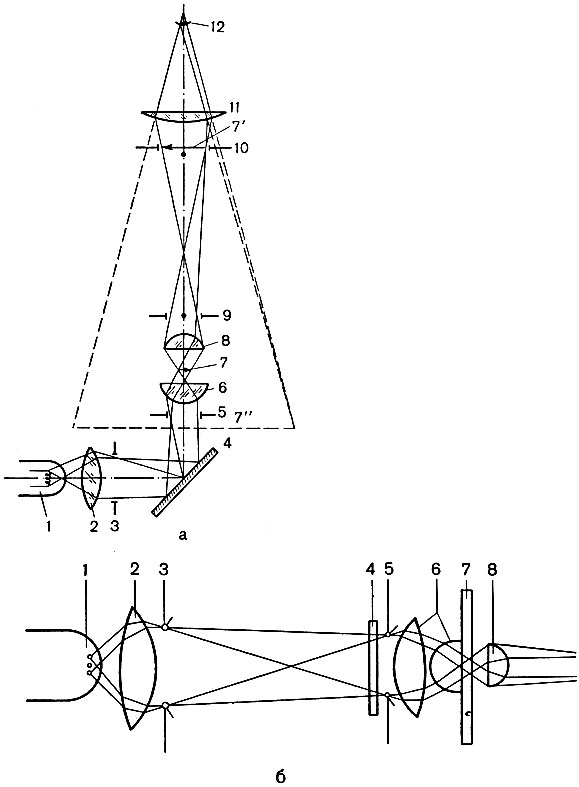

На рис. 2 показана схема хода лучей в микроскопе.

Рис.

2. Схема хода лучей в микроскопе с

настройкой освещения по Кёлеру. а -

принципиальная схема микроскопа и

осветительной системы: 1 - источник

света; 2 - коллектор; 3 - полевая диафрагма

осветителя; 4 - зеркало; 5 - апертурная

диафрагма конденсора; 6 - конденсор; 7 -

препарат; 7' - увеличенное действительное

промежуточное изображение, образуемое

объективом; 7" - увеличенное мнимое

окончательное изображение, наблюдаемое

в окуляр; 8 - объектив; 9 - выходной зрачок

объектива; 10 - полевая диафрагма окуляра;

11 - окуляр; 12 - глаз; б - принцип освещения

по Кёлеру: 1 - источник света; 2 - коллектор;

3 - полевая диафрагма; 4 - светофильтр; 5

- апертурная диафрагма; 6 - конденсор; 7

- объект; 8 - объектив

Рис.

2. Схема хода лучей в микроскопе с

настройкой освещения по Кёлеру. а -

принципиальная схема микроскопа и

осветительной системы: 1 - источник

света; 2 - коллектор; 3 - полевая диафрагма

осветителя; 4 - зеркало; 5 - апертурная

диафрагма конденсора; 6 - конденсор; 7 -

препарат; 7' - увеличенное действительное

промежуточное изображение, образуемое

объективом; 7" - увеличенное мнимое

окончательное изображение, наблюдаемое

в окуляр; 8 - объектив; 9 - выходной зрачок

объектива; 10 - полевая диафрагма окуляра;

11 - окуляр; 12 - глаз; б - принцип освещения

по Кёлеру: 1 - источник света; 2 - коллектор;

3 - полевая диафрагма; 4 - светофильтр; 5

- апертурная диафрагма; 6 - конденсор; 7

- объект; 8 - объектив

Увеличение микроскопа можно определить, умножая увеличение объектива на увеличение окуляра (обычно увеличение объектива и окуляра указано на оправе: объектива до 100×, окуляра - 4×, 5×, 7×, 10×, 12,5×, 15× и 20×).

Однако увеличение не определяет качества изображения. Качество изображения, его четкость определяется разрешающей способностью микроскопа, т. е. возможностью различать раздельно две близко расположенные точки. Предел разрешения - минимальное расстояние, на котором эти точки еще видны раздельно, - зависит от длины волны света, которым освещается объект, и числовой апертуры объектива. Числовая апертура в свою очередь зависит от угловой апертуры объектива и показателя преломления среды, находящейся между фронтальной линзой объектива и препаратом. Угловая апертура - это максимальный угол, под которым могут попадать в объектив лучи, прошедшие через объект. Чем больше апертура и чем ближе показатель преломления среды, находящейся между объективом и препаратом, к показателю преломления стекла, тем выше разрешающая способность объектива.

Различают полезное и бесполезное увеличение. Полезное увеличение обычно равно числовой апертуре объектива, увеличенной в 500-1000 раз. Более высокое окулярное увеличение не выявляет новых деталей и является бесполезным.

В зависимости от среды, которая находится между объективом и препаратом, различают "сухие" объективы малого и среднего увеличения (до 40×) и иммерсионные с максимальной апертурой и увеличением (90-100×).

Особенностью иммерсионных объективов является то, что между фронтальной линзой такого объектива и препаратом помещают иммерсионную жидкость, имеющую показатель преломления такой же, как стекло (или близкий к нему), что обеспечивает увеличение числовой апертуры и разрешающей способности объектива.

В качестве иммерсионной жидкости для объективов водной иммерсии используют дистиллированную воду, а для объективов масляной иммерсии - кедровое масло или специальное синтетическое иммерсионное масло. Недостатком кедрового масла является его быстрое загустевание. Для объективов, работающих в ультрафиолетовой области спектра, в качестве иммерсионной жидкости используют глицерин. Изображение, полученное с помощью линз, обладает различными недостатками: сферической и хроматической аберрациями, кривизной поля изображения и др. В объективах, состоящих из нескольких линз, эти недостатки в той или иной мере исправлены. В зависимости от степени исправления этих недостатков различают объективы ахроматы и более сложные апохроматы. Соответственно объективы, в которых исправлена кривизна поля изображения, называются планахроматами и план апохроматам и. Использование этих объективов позволяет получить резкое изображение по всему полю, тогда как изображение, полученное с помощью обычных объективов, не имеет одинаковой резкости в центре и на краях поля зрения. Все характеристики объектива обычно выгравированы на его оправе: собственное увеличение, апертура, тип объектива (АПО - апохромат и т. п.); объективы водной иммерсии имеют обозначение ВИ и белое кольцо вокруг оправы в нижней ее части, объективы масляной иммерсии - обозначение МИ и черное кольцо.

Все объективы рассчитаны для работы с покровным стеклом толщиной 0,17 мм. Толщина покровного стекла особенно влияет на качество изображения при работе с сильными сухими системами (40×). При работе с иммерсионными объективами нельзя пользоваться покровными стеклами толще 0,17 мм потому, что толщина покровного стекла может оказаться больше, чем рабочее расстояние объектива, и в этом случае, при попытке сфокусировать объектив на препарат, может быть повреждена фронтальная линза объектива.

Окуляры состоят из двух линз и тоже бывают нескольких типов, каждый из которых применяется с определенным типом объектива, дополнительно устраняя недостатки изображения. Тип окуляра и его увеличение обозначены на его оправе.

Конденсор предназначен для того, чтобы сфокусировать на препарате свет от осветителя. Он состоит из нескольких линз, превращающих параллельные лучи от осветителя в сходящиеся. Одной из деталей конденсора является апертурная диафрагма, которая имеет важное значение для правильного освещения препарата. Осветитель состоит из низковольтной лампы накаливания с толстой нитью, накал которой можно регулировать, коллекторной линзы и полевой диафрагмы (от раскрытия которой зависит диаметр освещенного поля на препарате). Зеркало направляет свет от осветителя в конденсор. Для того чтобы сохранить параллельность лучей, идущих от осветителя в конденсор, необходимо использовать только плоскую сторону зеркала. Качество изображения в значительной мере зависит также от правильного освещения.

Настройка освещения и фокусировка микроскопа. Существует несколько различных способов освещения препарата при микроскопии. Наиболее распространенным является способ установки света по Кёлеру, который заключается в следующем:

1) устанавливают осветитель против зеркала микроскопа;

2) включают лампу осветителя и направляют свет на плоское (!) зеркало микроскопа;

3) помещают препарат на предметный столик микроскопа;

4) закрывают зеркало микроскопа листком белой бумаги и фокусируют на нем изображение нити лампы;

5) убирают лист бумаги с зеркала;

6) закрывают апертурную диафрагму конденсора. Перемещая зеркало и слегка передвигая патрон лампы, фокусируют изображение нити на апертурной диафрагме.

Внимание! Расстояние осветителя от микроскопа должно быть таким, чтобы изображение нити лампы было равно диаметру апертурной диафрагмы конденсора.

7) открывают апертурную диафрагму конденсора, прикрывают полевую диафрагму осветителя и значительно уменьшают накал лампы;

8) при малом увеличении (10×), глядя в окуляр, получают резкое изображение препарата;

9) слегка поворачивая зеркало, переводят изображение полевой диафрагмы, которое имеет вид светлого пятна, в центр поля зрения. Опуская и поднимая конденсор, добиваются получения резкого изображения краев полевой диафрагмы (вокруг них может быть видна цветная каемка);

10) раскрывают полевую диафрагму осветителя до краев поля зрения, увеличивают накал нити лампы и слегка (на 1/3) уменьшают раскрытие апертурной диафрагмы конденсора;

11) при смене объектива необходимо проверить настройку света.

Внимание! После окончания настройки света по Кёлеру ни в коем случае нельзя изменять положение конденсора, раскрытие полевой и апертурной диафрагмы.

Освещенность препарата можно регулировать только нейтральными светофильтрами или изменением накала лампы с помощью реостата.

Для правильного освещения препарата при работе с объективами малого увеличения (до 10×) необходимо отвинтить и снять верхнюю линзу конденсора.

Внимание! При работе с объективами, дающими большое увеличение - с сильными сухими (40×) и иммерсионными (90×) системами, чтобы не повредить фронтальную линзу, при фокусировке пользуются следующим приемом: наблюдая сбоку, опускают объектив макровинтом почти до соприкосновения с препаратом, затем, глядя в окуляр, макровинтом очень медленно поднимают объектив до появления изображения и с помощью микровинта производят окончательную фокусировку микроскопа.

Уход за микроскопом. Микроскоп - точный оптический прибор, требующий бережного обращения с ним. При работе с микроскопом нельзя применять большие усилия. Ни в коем случае нельзя касаться пальцами поверхности линз, зеркал и светофильтров.

Чтобы предохранить внутренние поверхности объективов, а также призмы тубуса от попадания пыли, необходимо всегда оставлять окуляр в тубусе.

При чистке внешних поверхностей линз нужно удалить с них пыль мягкой (беличьей) кисточкой, промытой в эфире. Если необходимо, осторожно протирают поверхности линз хорошо выстиранной, не содержащей остатков мыла, полотняной или батистовой тряпочкой, слегка смоченной чистым бензином, эфиром или специальной смесью для чистки оптики. Не рекомендуется протирать оптику объективов ксилолом, так как это может привести к их расклеиванию.

С зеркал, имеющих наружное серебрение, можно только удалять пыль, сдувая ее резиновой грушей. Протирать их нельзя.

Нельзя также самостоятельно развинчивать и разбирать объективы - это неизбежно приведет к их порче.

По окончании работы на микроскопе необходимо прежде всего тщательно удалить остатки иммерсионного масла с фронтальной линзы объектива указанным выше способом. Затем опустить предметный столик (или конденсор в микроскопах с неподвижным столиком) и накрыть микроскоп чехлом.

Для сохранения внешнего вида микроскопа необходимо периодически протирать его мягкой тряпкой, слегка пропитанной бескислотным вазелином и затем сухой мягкой чистой тряпкой.