- •Введение - л. Б. Богоявленская

- •Краткий очерк истории микробиологии - л. Б. Богоявленская

- •Часть I. Общая микробиология Глава 1. Микробиологическая лаборатория - л. Б. Богоявленская

- •Правила поведения и работы в микробиологической лаборатории

- •Методы микробиологического исследования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2. Микроскоп и микроскопические методы исследования - м. Я. Корн

- •Фазово-контрастная микроскопия

- •Темнопольная микроскопия

- •Люминесцентная (флюоресцентная) микроскопия

- •Электронная микроскопия

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Основы классификации и морфология микроорганизмов - о. Б. Орлеанская

- •Бактерии

- •Строение бактериальной клетки

- •Микоплазмы

- •Спирохеты

- •Риккетсии

- •Контрольные вопросы

- •Изучение морфологии микроорганизмов

- •Техника приготовления мазка

- •Высушивание мазка

- •Фиксация мазка

- •Окраска препаратов

- •Рецепты красителей

- •Простой метод окраски

- •Сложные методы окраски

- •Прижизненная окраска микроорганизмов

- •Изучение подвижности микроорганизмов

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 4. Физиология микроорганизмов

- •Химический состав бактерий

- •Питание бактерий

- •Ферменты и их роль в обмене веществ

- •Дыхание бактерий

- •Пигменты микроорганизмов

- •Светящиеся и ароматообразующие микроорганизмы

- •Рост и размножение бактерий

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы - н. А. Бельская

- •Физические факторы

- •Химические факторы

- •Биологические факторы

- •Контрольные вопросы

- •Стерилизация

- •Физические способы

- •Сухожаровая стерилизация

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Стерилизация кипячением

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Контрольные вопросы

- •Химические способы

- •Биологическая стерилизация

- •Контрольные вопросы

- •Дезинфекция

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 6. Распространение микроорганизмов в природе - л. Б. Богоявленская

- •Микрофлора почвы

- •Микрофлора воды

- •Микрофлора воздуха

- •Микрофлора организма человека

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7. Питательные среды и микробиологическое исследование - г. И. Кац

- •Питательные среды

- •Требования, предъявляемые к средам

- •Классификация сред

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Приготовление сред

- •Рецепты приготовления простых (основных) сред и изотонического раствора натрия хлорида

- •Рецепты приготовления сложных сред

- •Сухие среды

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Методы посевов

- •Контрольные вопросы

- •Методы культивирования

- •Методы выделения чистых культур микроорганизмов

- •Изучение выделенных культур

- •Культуральные свойства

- •Морфологические свойства

- •Ферментативная активность

- •Сохранение культур

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 8. Фаги - г. И. Кац

- •Свойства фагов

- •Контрольные вопросы

- •Методы изучения вирулентных фагов Подготовка материала

- •Качественные методы

- •Количественные методы

- •Методы выделения фагов

- •Практическое применение фагов

- •Препараты фагов

- •Контрольные вопросы

- •Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам - н. А. Бельская

- •Методы определения

- •Методика работы с оптическим стандартом мутности

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Химиопрофилактика и химиотерапия

- •Глава 10. Генетика микроорганизмов - ф. К. Черкес

- •Фенотипическая изменчивость (модификация)

- •Генотипическая (наследуемая) изменчивость

- •Плазмиды

- •Практическое значение изменчивости

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11. Учение об инфекции - ф. К. Черкес

- •Патогенность и вирулентность микроорганизмов

- •Роль макроорганизма в инфекционном процессе

- •Влияние окружающей среды на возникновение и развитие инфекционного процесса

- •Механизм передачи инфекции

- •Формы инфекционного процесса

- •Динамика развития инфекционного заболевания

- •Контрольные вопросы

- •Биологические методы исследования

- •Виды лабораторных животных

- •Содержание лабораторных животных

- •Отбор животных и подготовка их к опыту

- •Экспериментальное заражение животных

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Способы заражения

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Вскрытие и микробиологическое исследование погибших животных

- •Контрольные вопросы

- •Техника взятия крови у животных

- •Обработка и выделение составных частей крови

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 12. Учение об иммунитете. Реакции иммунитета. Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных болезней - л. Б. Богоявленская, г. И. Кац

- •Наследственный (видовой) иммунитет

- •Приобретенный иммунитет

- •Неспецифические факторы защиты организма

- •Клеточные факторы неспецифической защиты Фагоцитоз

- •Клеточная реактивность

- •Контрольные вопросы

- •Гуморальные факторы неспецифической защиты

- •Контрольные вопросы

- •Специфические факторы защиты организма (иммунитет)

- •Антигены

- •Контрольные вопросы

- •Антитела

- •Контрольные вопросы

- •Клеточные механизмы иммунного ответа

- •Контрольные вопросы

- •Серологические реакции

- •Реакция агглютинации

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция гемагглютинации

- •Реакция торможения гемагглютинации

- •Реакция непрямой гемагглютинации

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция преципитации

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция лизиса (иммунный цитолиз)

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция связывания комплемента

- •Подготовка ингредиентов

- •Проведение основного опыта

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Peaкция иммунофлюоресценции

- •Опсонофагоцитарная реакция

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакции иммунитета in vivo (кожаные пробы)

- •Контрольные вопросы

- •Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных болезней

- •Контрольные вопросы

- •Глава 13. Аллергия - л. Б. Богоявленская

- •Реакции гиперчувствительности немедленного типа

- •Реакции гиперчувствительности замедленного типа

- •Контрольные вопросы

- •Часть II. Частная микробиология Патогенные кокки - ф. К. Черкес

- •Глава 14. Стафилококки

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Питательные среды

- •Глава 15. Стрептококки

- •Streptococcus pyogenes (гемолитический)

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Streptococcus pneumoniae (пневмококк)

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Питательные среды

- •Глава 16. Менингококки

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Глава 17. Гонококки

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая диагностика

- •Питательные среды

- •Семейство кишечных бактерий

- •Глава 18. Эшерихии - л. Б. Богоявленская, ф. К. Черкес

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Глава 19. Сальмонеллы - л. Б. Богоявленская, ф. К. Черкес

- •Брюшной тиф, паратифы а и в

- •Пищевые токсикоинфекции

- •Внутрибольничная сальмонеллезная инфекция

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая диагностика брюшного тифа и паратифов

- •Питательные среды

- •Глава 20. Шигеллы - ф. К. Черкес

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая идентификация

- •Питательные среды

- •Условно-патогенные бактерии - л. Б. Богоявленская

- •Глава 21. Клебсиеллы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 22. Протей

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 23. Иерсинии энтероколитика

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 24. Синегнойная палочка

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Возбудители особо опасных инфекций - ф. К. Черкес

- •Глава 25. Возбудители холеры

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Основные методы исследования

- •Ход исследования

- •Идентификация культуры

- •Ускоренные методы исследования

- •Питательные среды

- •Глава 26. Возбудитель чумы

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 27. Возбудитель псевдотуберкулеза

- •Микробиологическое исследование

- •Глава 28. Возбудитель туляремии

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Глава 29. Возбудители бруцеллеза

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Глава 30. Возбудитель сибирской язвы

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Аллергическая проба

- •Реакция Асколи

- •Питательные среды

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Ускоренная диагностика

- •Питательные среды

- •Патогенные коринебактерии - ф. К. Черкес Глава 32. Возбудитель дифтерии

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Основные методы исследования

- •Ход исследования

- •Питательные среды

- •Патогенные микобактерии - ф. К. Черкес Глава 33. Возбудители туберкулеза

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Патогенные анаэробы - ф. К. Черкес

- •Методы культивирования

- •Питательные среды

- •Устойчивость к факторам окружающей среды

- •Контрольные вопросы

- •Глава 34. Возбудитель столбняка

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 35. Возбудители газовой гангрены

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 36. Возбудитель ботулизма

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Патогенные спирохеты - ф. К. Черкес

- •Глава 37. Возбудитель сифилиса

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 38. Возбудители возвратного тифа

- •Эпидемический возвратный тиф

- •Контрольные вопросы

- •Эндемический возвратный тиф

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Ход исследования

- •Глава 40. Возбудители лептоспирозов

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Риккетсии - ф. К. Черкес

- •Глава 41. Возбудители сыпного тифа Сыпной тиф

- •Болезнь Брилла

- •Контрольные вопросы

- •Эндемический блошиный тиф

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 42. Возбудитель Ку-лихорадки

- •Глава 43. Возбудители гриппа

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 44. Возбудитель бешенства

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 45. Возбудители полиомиелита

- •Вирусы полиомиелита

- •Вирусологическая диагностика

- •Вирусы Коксаки

- •Вирусологическая диагностика

- •Вирусы echo

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 46. Возбудитель натуральной оспы

- •Вирусологическая диагностика

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Основные методы исследования

- •Контрольные вопросы

- •Неклассифицируемые вирусы Глава 47. Возбудители гепатита

- •Вирус гепатита а

- •Вирус гепатита в

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Онкогенные вирусы

- •Часть III. Санитарная микробиология

- •Санитарно-бактериологическое исследование воды - ф. К. Черкес

- •Определение общего числа бактерий

- •Определение бгкп

- •Титрационный метод

- •Метод мембранных фильтров

- •Выявление свежего фекального загрязнения

- •Питательные среды

- •Санитарно-бактериологическое исследование почвы - н. А. Бельская

- •Титрационный метод

- •Метод мембранных фильтров

- •Определение титра c. Perfrinrens

- •Питательные среды

- •Контрольные вопросы

- •Задания

- •Санитарно-бактериологическое исследование воздуха - ф. К. Черкес

- •Методы отбора проб воздуха

- •Седиментационный метод

- •Определение общего числа бактерий

- •Определение бгкп

- •Бродильный метод

- •Питательные среды

- •Санитарно-бактериологическое исследование крема и изделий из крема - ф. К. Черкес

- •Определение титра кишечной палочки

- •Выявление коагулазоположительных стафилококков

- •Контрольные вопросы

- •Санитарно-бактериологическое исследование колбасных и мясных продуктов промышленного производства - ф. К. Черкес

- •Определение количества микробов в 1 г продукта

- •Определение бгкп в 1 г продукта

- •Выявление сальмонелл

- •Определение протея

- •Питательные среды

- •Санитарно-бактериологическое исследование баночных консервов - ф. К. Черкес

- •Питательные среды

- •Контрольные вопросы

- •Санитарно-бактериологическое исследование смывов - ф. К. Черкес

- •Исследование на бгкп

- •Выявление s. Aureus

- •Определение общего числа бактерий

- •Контрольные вопросы

- •Задания

- •Санитарно-бактериологическое исследование перевязочного и хирургического материала на стерильность - ф. К. Черкес

- •Контрольные вопросы

- •Санитарно-бактериологическое исследование безалкогольных напитков - ф. К. Черкес

- •Краткий словарь микробиологических терминов - г. И. Кац

- •Микробиология

Ферментативная активность

Ферментативная активность микроорганизмов богата и разнообразна. По ней можно установить не только видовую и типовую принадлежность микроба, но и определить его варианты (так называемые биовары). Рассмотрим основные ферментативные свойства и их качественное определение.

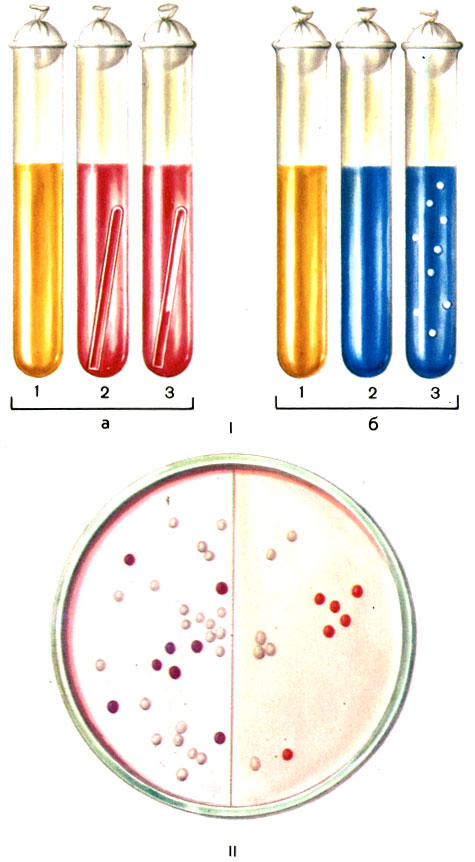

Расщепление углеводов (сахаролитическая активность), т. е. способность расщеплять сахара и многоатомные спирты с образованием кислоты или кислоты и газа, изучают на средах Гисса, которые содержат тот или иной углевод и индикатор. Под действием образующейся при расщеплении углевода кислоты индикатор изменяет окраску среды. Поэтому эти среды названы "пестрый ряд". Микробы, не ферментирующие данный углевод, растут на среде, не изменяя ее. Наличие газа устанавливают по образованию пузырьков в средах с агаром или по скоплению его в "поплавке" на жидких средах. "Поплавок" - узкая стеклянная трубочка с запаянным концом, обращенным вверх, которую до стерилизации помещают в пробирку со средой (рис. 18).

Рис.

18. Изучение сахаролитической активности

микроорганизмов. I - 'пестрый ряд': а -

жидкая среда с углеводами и индикатором

Андреде; б - полужидкая среда с индикатором

ВР: 1 - микроорганизмы не ферментируют

углевод; 2 - микроорганизмы ферментируют

углевод с образованием кислоты; 3 -

микроорганизмы ферментируют углевод

с образованием кислоты и газа; II - колонии

микроорганизмов, не разлагающих

(бесцветные) и разлагающих лактозу

(фиолетовые на среде ЭМС - слева, красные

на среде Эндо - справа)

Рис.

18. Изучение сахаролитической активности

микроорганизмов. I - 'пестрый ряд': а -

жидкая среда с углеводами и индикатором

Андреде; б - полужидкая среда с индикатором

ВР: 1 - микроорганизмы не ферментируют

углевод; 2 - микроорганизмы ферментируют

углевод с образованием кислоты; 3 -

микроорганизмы ферментируют углевод

с образованием кислоты и газа; II - колонии

микроорганизмов, не разлагающих

(бесцветные) и разлагающих лактозу

(фиолетовые на среде ЭМС - слева, красные

на среде Эндо - справа)

Кроме того, сахаролитическую активность изучают на средах Эндо, ЭМС, Плоскирева. Микроорганизмы, сбраживая до кислоты находящийся в этих средах молочный сахар (лактозу), образуют окрашенные колонии - кислота изменяет цвет имеющегося в среде индикатора. Колонии микробов, не ферментирующих лактозу, бесцветны (см. рис. 18).

Молоко при росте микробов, сбраживающих лактозу, свертывается.

При росте микроорганизмов, образующих амилазу, на средах с растворимым крахмалом происходит его расщепление. Об этом узнают, прибавив к культуре несколько капель раствора Люголя - цвет среды не изменяется. Нерасщепленный крахмал дает с этим раствором синее окрашивание.

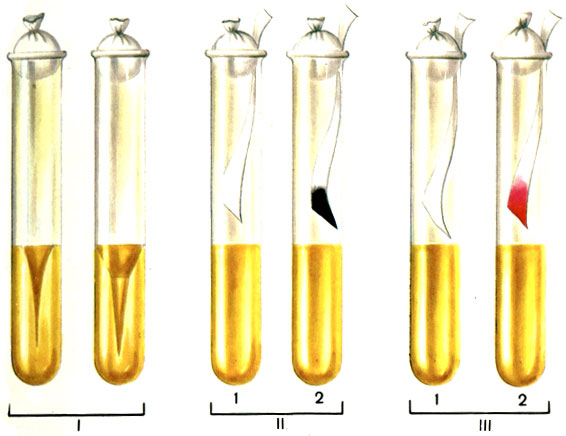

Протеолитические свойства (т. е. способность расщеплять белки, полипептиды и т. п.) изучают на средах с желатином, молоком, сывороткой, пептоном. При росте на желатиновой среде микробов, ферментирующих желатин, среда разжижается. Характер разжижения, вызываемый разными микробами, различен (рис. 19). Микробы, расщепляющие казеин (молочный белок), вызывают пептонизацию молока - оно приобретает вид молочной сыворотки. При расщеплении пептонов могут выделяться индол, сероводород, аммиак. Их образование устанавливают с помощью индикаторных бумажек. Фильтровальную бумагу заранее пропитывают определенными растворами, высушивают, нарезают узенькими полосками длиной 5-6 см и после посева культуры на МПБ помещают под пробку между нею и стенкой пробирки. После инкубации в термостате учитывают результат. Аммиак вызывает посинение лакмусовой бумажки; при выделении сероводорода на бумажке, пропитанной 20% раствором свинца ацетата и натрия гидрокарбоната, происходит образование свинца сульфата - бумажка чернеет; индол вызывает покраснение бумажки, пропитанной раствором щавелевой кислоты (см. рис. 19).

Рис.

19. Протеолитические свойства

микроорганизмов. 1 - формы разжижения

желатина; II - определение сероводорода;

III - определение индола: 1 - отрицательный

результат; 2 - положительный результат

Рис.

19. Протеолитические свойства

микроорганизмов. 1 - формы разжижения

желатина; II - определение сероводорода;

III - определение индола: 1 - отрицательный

результат; 2 - положительный результат

Помимо указанных сред, способность микроорганизмов расщеплять различные питательные субстраты определяют с помощью бумажных дисков, пропитанных определенными реактивами (системы индикаторные бумажные "СИБ"). Эти диски опускают в пробирки с исследуемой культурой и уже через 3 ч инкубации в термостате при 37° С по изменению цвета дисков судят о разложении углеводов, аминокислот, белков и т. д.

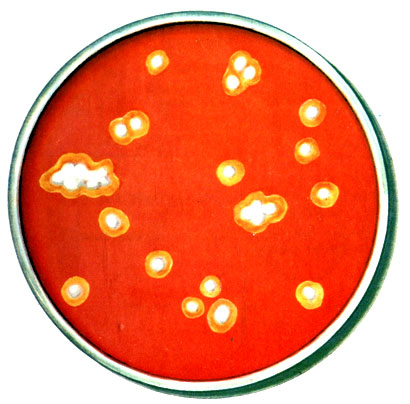

Гемолитические свойства (способность разрушать эритроциты) изучают на средах с кровью. Жидкие среды при этом становятся прозрачными, а на плотных средах вокруг колонии появляется прозрачная зона (рис. 20). При образовании метгемоглобина среда зеленеет.

Рис.

20. Гемолиз вокруг колоний, растущих на

агаре с кровью

Рис.

20. Гемолиз вокруг колоний, растущих на

агаре с кровью