- •Введение - л. Б. Богоявленская

- •Краткий очерк истории микробиологии - л. Б. Богоявленская

- •Часть I. Общая микробиология Глава 1. Микробиологическая лаборатория - л. Б. Богоявленская

- •Правила поведения и работы в микробиологической лаборатории

- •Методы микробиологического исследования

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2. Микроскоп и микроскопические методы исследования - м. Я. Корн

- •Фазово-контрастная микроскопия

- •Темнопольная микроскопия

- •Люминесцентная (флюоресцентная) микроскопия

- •Электронная микроскопия

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Основы классификации и морфология микроорганизмов - о. Б. Орлеанская

- •Бактерии

- •Строение бактериальной клетки

- •Микоплазмы

- •Спирохеты

- •Риккетсии

- •Контрольные вопросы

- •Изучение морфологии микроорганизмов

- •Техника приготовления мазка

- •Высушивание мазка

- •Фиксация мазка

- •Окраска препаратов

- •Рецепты красителей

- •Простой метод окраски

- •Сложные методы окраски

- •Прижизненная окраска микроорганизмов

- •Изучение подвижности микроорганизмов

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 4. Физиология микроорганизмов

- •Химический состав бактерий

- •Питание бактерий

- •Ферменты и их роль в обмене веществ

- •Дыхание бактерий

- •Пигменты микроорганизмов

- •Светящиеся и ароматообразующие микроорганизмы

- •Рост и размножение бактерий

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы - н. А. Бельская

- •Физические факторы

- •Химические факторы

- •Биологические факторы

- •Контрольные вопросы

- •Стерилизация

- •Физические способы

- •Сухожаровая стерилизация

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Стерилизация кипячением

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Контрольные вопросы

- •Химические способы

- •Биологическая стерилизация

- •Контрольные вопросы

- •Дезинфекция

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 6. Распространение микроорганизмов в природе - л. Б. Богоявленская

- •Микрофлора почвы

- •Микрофлора воды

- •Микрофлора воздуха

- •Микрофлора организма человека

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7. Питательные среды и микробиологическое исследование - г. И. Кац

- •Питательные среды

- •Требования, предъявляемые к средам

- •Классификация сред

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Приготовление сред

- •Рецепты приготовления простых (основных) сред и изотонического раствора натрия хлорида

- •Рецепты приготовления сложных сред

- •Сухие среды

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Методы посевов

- •Контрольные вопросы

- •Методы культивирования

- •Методы выделения чистых культур микроорганизмов

- •Изучение выделенных культур

- •Культуральные свойства

- •Морфологические свойства

- •Ферментативная активность

- •Сохранение культур

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 8. Фаги - г. И. Кац

- •Свойства фагов

- •Контрольные вопросы

- •Методы изучения вирулентных фагов Подготовка материала

- •Качественные методы

- •Количественные методы

- •Методы выделения фагов

- •Практическое применение фагов

- •Препараты фагов

- •Контрольные вопросы

- •Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам - н. А. Бельская

- •Методы определения

- •Методика работы с оптическим стандартом мутности

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Химиопрофилактика и химиотерапия

- •Глава 10. Генетика микроорганизмов - ф. К. Черкес

- •Фенотипическая изменчивость (модификация)

- •Генотипическая (наследуемая) изменчивость

- •Плазмиды

- •Практическое значение изменчивости

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11. Учение об инфекции - ф. К. Черкес

- •Патогенность и вирулентность микроорганизмов

- •Роль макроорганизма в инфекционном процессе

- •Влияние окружающей среды на возникновение и развитие инфекционного процесса

- •Механизм передачи инфекции

- •Формы инфекционного процесса

- •Динамика развития инфекционного заболевания

- •Контрольные вопросы

- •Биологические методы исследования

- •Виды лабораторных животных

- •Содержание лабораторных животных

- •Отбор животных и подготовка их к опыту

- •Экспериментальное заражение животных

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Способы заражения

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Вскрытие и микробиологическое исследование погибших животных

- •Контрольные вопросы

- •Техника взятия крови у животных

- •Обработка и выделение составных частей крови

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Глава 12. Учение об иммунитете. Реакции иммунитета. Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных болезней - л. Б. Богоявленская, г. И. Кац

- •Наследственный (видовой) иммунитет

- •Приобретенный иммунитет

- •Неспецифические факторы защиты организма

- •Клеточные факторы неспецифической защиты Фагоцитоз

- •Клеточная реактивность

- •Контрольные вопросы

- •Гуморальные факторы неспецифической защиты

- •Контрольные вопросы

- •Специфические факторы защиты организма (иммунитет)

- •Антигены

- •Контрольные вопросы

- •Антитела

- •Контрольные вопросы

- •Клеточные механизмы иммунного ответа

- •Контрольные вопросы

- •Серологические реакции

- •Реакция агглютинации

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция гемагглютинации

- •Реакция торможения гемагглютинации

- •Реакция непрямой гемагглютинации

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция преципитации

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция лизиса (иммунный цитолиз)

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакция связывания комплемента

- •Подготовка ингредиентов

- •Проведение основного опыта

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Peaкция иммунофлюоресценции

- •Опсонофагоцитарная реакция

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Реакции иммунитета in vivo (кожаные пробы)

- •Контрольные вопросы

- •Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных болезней

- •Контрольные вопросы

- •Глава 13. Аллергия - л. Б. Богоявленская

- •Реакции гиперчувствительности немедленного типа

- •Реакции гиперчувствительности замедленного типа

- •Контрольные вопросы

- •Часть II. Частная микробиология Патогенные кокки - ф. К. Черкес

- •Глава 14. Стафилококки

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Питательные среды

- •Глава 15. Стрептококки

- •Streptococcus pyogenes (гемолитический)

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Streptococcus pneumoniae (пневмококк)

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Задание

- •Питательные среды

- •Глава 16. Менингококки

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Глава 17. Гонококки

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая диагностика

- •Питательные среды

- •Семейство кишечных бактерий

- •Глава 18. Эшерихии - л. Б. Богоявленская, ф. К. Черкес

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Глава 19. Сальмонеллы - л. Б. Богоявленская, ф. К. Черкес

- •Брюшной тиф, паратифы а и в

- •Пищевые токсикоинфекции

- •Внутрибольничная сальмонеллезная инфекция

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая диагностика брюшного тифа и паратифов

- •Питательные среды

- •Глава 20. Шигеллы - ф. К. Черкес

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая идентификация

- •Питательные среды

- •Условно-патогенные бактерии - л. Б. Богоявленская

- •Глава 21. Клебсиеллы

- •Микробиологическое исследование

- •Серологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 22. Протей

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 23. Иерсинии энтероколитика

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 24. Синегнойная палочка

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Возбудители особо опасных инфекций - ф. К. Черкес

- •Глава 25. Возбудители холеры

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Основные методы исследования

- •Ход исследования

- •Идентификация культуры

- •Ускоренные методы исследования

- •Питательные среды

- •Глава 26. Возбудитель чумы

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 27. Возбудитель псевдотуберкулеза

- •Микробиологическое исследование

- •Глава 28. Возбудитель туляремии

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Питательные среды

- •Глава 29. Возбудители бруцеллеза

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Глава 30. Возбудитель сибирской язвы

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Аллергическая проба

- •Реакция Асколи

- •Питательные среды

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Ускоренная диагностика

- •Питательные среды

- •Патогенные коринебактерии - ф. К. Черкес Глава 32. Возбудитель дифтерии

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Основные методы исследования

- •Ход исследования

- •Питательные среды

- •Патогенные микобактерии - ф. К. Черкес Глава 33. Возбудители туберкулеза

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Патогенные анаэробы - ф. К. Черкес

- •Методы культивирования

- •Питательные среды

- •Устойчивость к факторам окружающей среды

- •Контрольные вопросы

- •Глава 34. Возбудитель столбняка

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 35. Возбудители газовой гангрены

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 36. Возбудитель ботулизма

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Патогенные спирохеты - ф. К. Черкес

- •Глава 37. Возбудитель сифилиса

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 38. Возбудители возвратного тифа

- •Эпидемический возвратный тиф

- •Контрольные вопросы

- •Эндемический возвратный тиф

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Ход исследования

- •Глава 40. Возбудители лептоспирозов

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Риккетсии - ф. К. Черкес

- •Глава 41. Возбудители сыпного тифа Сыпной тиф

- •Болезнь Брилла

- •Контрольные вопросы

- •Эндемический блошиный тиф

- •Контрольные вопросы

- •Микробиологическое исследование

- •Контрольные вопросы

- •Глава 42. Возбудитель Ку-лихорадки

- •Глава 43. Возбудители гриппа

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 44. Возбудитель бешенства

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 45. Возбудители полиомиелита

- •Вирусы полиомиелита

- •Вирусологическая диагностика

- •Вирусы Коксаки

- •Вирусологическая диагностика

- •Вирусы echo

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Глава 46. Возбудитель натуральной оспы

- •Вирусологическая диагностика

- •Материал для исследования

- •Способы сбора материала

- •Основные методы исследования

- •Контрольные вопросы

- •Неклассифицируемые вирусы Глава 47. Возбудители гепатита

- •Вирус гепатита а

- •Вирус гепатита в

- •Вирусологическая диагностика

- •Контрольные вопросы

- •Онкогенные вирусы

- •Часть III. Санитарная микробиология

- •Санитарно-бактериологическое исследование воды - ф. К. Черкес

- •Определение общего числа бактерий

- •Определение бгкп

- •Титрационный метод

- •Метод мембранных фильтров

- •Выявление свежего фекального загрязнения

- •Питательные среды

- •Санитарно-бактериологическое исследование почвы - н. А. Бельская

- •Титрационный метод

- •Метод мембранных фильтров

- •Определение титра c. Perfrinrens

- •Питательные среды

- •Контрольные вопросы

- •Задания

- •Санитарно-бактериологическое исследование воздуха - ф. К. Черкес

- •Методы отбора проб воздуха

- •Седиментационный метод

- •Определение общего числа бактерий

- •Определение бгкп

- •Бродильный метод

- •Питательные среды

- •Санитарно-бактериологическое исследование крема и изделий из крема - ф. К. Черкес

- •Определение титра кишечной палочки

- •Выявление коагулазоположительных стафилококков

- •Контрольные вопросы

- •Санитарно-бактериологическое исследование колбасных и мясных продуктов промышленного производства - ф. К. Черкес

- •Определение количества микробов в 1 г продукта

- •Определение бгкп в 1 г продукта

- •Выявление сальмонелл

- •Определение протея

- •Питательные среды

- •Санитарно-бактериологическое исследование баночных консервов - ф. К. Черкес

- •Питательные среды

- •Контрольные вопросы

- •Санитарно-бактериологическое исследование смывов - ф. К. Черкес

- •Исследование на бгкп

- •Выявление s. Aureus

- •Определение общего числа бактерий

- •Контрольные вопросы

- •Задания

- •Санитарно-бактериологическое исследование перевязочного и хирургического материала на стерильность - ф. К. Черкес

- •Контрольные вопросы

- •Санитарно-бактериологическое исследование безалкогольных напитков - ф. К. Черкес

- •Краткий словарь микробиологических терминов - г. И. Кац

- •Микробиология

Ускоренные методы исследования

Реакция иммобилизации. На предметное стекло наносят 2 капли испражнений или материала с поверхности пептонной воды. К 1-й капле добавляют одну каплю О-сыворотки (1:100), ко 2-й - каплю изотонического раствора натрия хлорида. Каждую каплю эмульгируют пастеровской пипеткой или петлей, накрывают покровным стеклом и просматривают под микроскопом. При положительном результате в первой капле прекращается движение вибрионов (действие специфической сыворотки), во второй наблюдается движение.

Люминесцентно-серологический метод. См. главу 2.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные методы идентификации холерных вибрионов?

2. Результаты каких исследований дают право дать предварительный ответ?

3. Какие методы служат для дифференциации классического холерного вибриона от вибриона Эль-Тор?

4. На чем основан ускоренный метод иммобилизации холерных вибрионов?

Питательные среды

1% пептонная вода. На 1 л дистиллированной воды берут 10 г пептона, 5 г хлорида натрия, 0,1 г нитрата калия и карбоната натрия до установления рН 9,0. Полученную среду разливают во флаконы и пробирки. Стерилизуют в автоклаве 20 мин при 120° С.

Щелочной агар. К 1л МП А добавляют 30 мл 10% раствора карбоната натрия, кипятят 45 мин, устанавливают рН 8,0-9,0. Разливают во флаконы и пробирки. Стерилизуют в автоклаве 20 мин при 120° С.

Среда Кларка. 5 г двузамещенного фосфата калия, 5 г пептона, 5 г глюкозы растворяют в 1 л дистиллированной воды. Среду доводят до кипения, фильтруют, разливают в пробирки. Стерилизуют при 0,5 атм в течение 30 мин.

Среда ТСВ. Сухая среда (рН 8,6) выпускается фирмой Дифко (США).

Глава 26. Возбудитель чумы

Бактерии чумы открыты были Иерсеном в Гонконге в 1894 г. и в честь него весь род был назван иерсиниями. Большой вклад в изучение чумы внесли русские ученые Д. К. Заболотный, Н. К. Клодницкий, И. А. Лебединский, Н. Ф. Гамалея и индийские ученые, предложившие для лечения чумы стрептомицин.

К роду иерсиний относятся три вида бактерий:

1. Yersiniae pestis - возбудители чумы.

2. Yersiniae pseudotuberculosis - возбудители псевдотуберкулеза.

3. Yersiniae enterocolitica - возбудители кишечных инфекций.

Все представители этого рода грамотрицательные палочки, имеющие чаще овоидную форму и величину 0,4-0,7 × 1-2 мкм. Спор не образуют. У возбудителей псевдотуберкулеза и иерсиний энтероколитика имеются жгутики. Все иерсиний неприхотливы к питательным средам. Ферментативно они активны: расщепляют ряд углеводов с образованием кислоты.

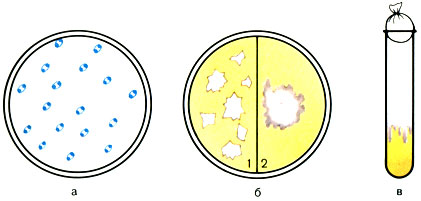

Морфология. Возбудитель чумы - бвоидная палочка, средний размер 0,3-0,6 × 1-2 мкм. Они очень полиморфны. В мазках с плотной питательной среды палочки бывают удлиненными, нитевидными, описаны также фильтрующиеся формы. Бактерии чумы не имеют спор, жгутиков, образуют нежную капсулу. Грамотрицательны. Ввиду неравномерного распределения цитоплазмы концы палочек окрашиваются интенсивнее. Такая биполярность хорошо видна при окраске их метиленовым синим (рис. 46).

Рис.

46. Морфологические и культуральные

свойства возбудителя чумы (Jersinia pestis). а

- бактерии чумы (окраска синим Леффлера);

б - рост на МПА: 1 - через 24 ч в виде битого

стекла; 2 - через 48 ч в виде кружевного

платочка; в - рост на МПБ - 'сталактитовый'

Рис.

46. Морфологические и культуральные

свойства возбудителя чумы (Jersinia pestis). а

- бактерии чумы (окраска синим Леффлера);

б - рост на МПА: 1 - через 24 ч в виде битого

стекла; 2 - через 48 ч в виде кружевного

платочка; в - рост на МПБ - 'сталактитовый'

Культивирование. Возбудители чумы - факультативные анаэробы. Не прихотливы, растут на обычных питательных средах при температуре 28-30° С, рН среды 7,0-7,2. Рост появляется через 12-14 ч. Для ускорения роста применяют стимуляторы (экстракты некоторых бактерий, например сарцин, свежегемолизированную кровь, сульфит натрия и др.). Элективными средами для выращивания возбудителей чумы являются казеиновые среды и гидролизаты кровяных сгустков. Выросшие колонии через 18-24 ч инкубации имеют вид мелких глыбок с неровными краями, через 48 ч края колоний приобретают фестончатый вид и напоминают "кружевной платочек" (см. рис. 46).

На скошенном агаре культура растет в виде вязкого налета; на НПБ - в виде рыхлых хлопьев, взвешенных в прозрачной жидкости. При более длительном росте с поверхности среды спускаются рыхлые нити: "сталактитовый рост". Бактерии чумы растут в R-форме, которая является вирулентной. Однако они легко диссоциируют под влиянием ряда факторов, например бактериофага и через О-форму переходят в S-авирулентную форму.

Ферментативные свойства. У чумных бактерий выражена сахаролитическая активность - они расщепляют сахарозу, мальтозу, арабинозу, рамнозу, глюкозу (не всегда) и маннит с образованием кислоты. Различают два варианта бактерий чумы - разлагающие и не разлагающие глицерин. Протеолитические свойства выражены слабо: они не разжижают желатин, не свертывают молоко, образуют сероводород.

Бактерии чумы продуцируют фибринолизин, гемолизин, гиалуронидазу, коагулазу.

Токсинообразование. Токсин чумной палочки представляет собой особый белок, сочетающий свойства экзо- и эндотоксина, он состоит из двух белковых фракций (А и В), различающихся по аминокислотному составу и антигенным свойствам. Он очень токсичен для человека. Чумный токсин называют мышиный яд, так как мыши высоко чувствительны к его действию.

Антигенная структура бактерий чумы сложна. Микробы чумы содержат около десяти различных антигенов: фракции F, V, W и др. Фракция F - основной компонент, связанный с капсулой; V и W компоненты препятствуют фагоцитированию клетки. У бактерий чумы имеются общие антигены с возбудителем псевдотуберкулеза, эшерихиями, шигеллами и эритроцитами человека О-группы.

Устойчивость к факторам окружающей среды. Высокие температуры (100° С) губят чумные бактерии мгновенно, 80° С - через 5 мин. Низкие температуры чумные бактерии переносят хорошо: при 0° С сохраняются 6 мес, в замороженных трупах - год и больше. Прямые солнечные лучи убивают их через 2-3 ч. Чумные бактерии очень чувствительны к высыханию. В пищевых продуктах они сохраняются от 2 до 6 мес. В блохах - до года.

Обычные концентрации дезинфицирующих растворов убивают их через 5-10 мин. Особенно они чувствительны к сулеме и карболовой кислоте.

Восприимчивость животных. Основными носителями чумы являются грызуны: сурки, суслики, тарабаганы; они обусловливают природную очаговость чумы. Очень чувствительны к чуме серые и черные крысы, мыши; восприимчивы также верблюды, лисицы, кошки. К экспериментальному заражению чувствительны мыши, крысы, морские свинки и др.

Источники заражения. Больные животные, в основном грызуны. Эпидемии у людей часто предшествуют эпизоотии у грызунов.

Пути передачи и переносчики. 1. Основной путь передачи - трансмиссивный. Переносчики - блохи (грызуны → блохи → человек).

2. Воздушно-капельный путь (заражение человека от человека при легочной форме чумы).

3. Пищевой - при употреблении в пищу плохо проваренного зараженного мяса (этот путь бывает редко).

Патогенез и формы заболевания. Входными воротами являются кожа и слизистые оболочки дыхательных путей и пищеварительного тракта. Возбудители чумы обладают большой инвазивной способностью. На месте проникновения возбудителя образуются папулы, переходящие в пустулу с кровянисто-гнойным содержимым. В патологический процесс вовлекаются регионарные лимфатические узлы, через которые микробы проникают в кровь, вызывая бактерифмию. С кровью они попадают во внутренние органы.

В зависимости от места локализации у человека могут возникнуть разные формы заболевания: кожная, кожно-бубонная, кишечная, легочная, первично-септическая; каждая форма может закончиться сепсисом (вторичная септицемия). Наиболее часто возникает бубонная форма. Бубон болезнен. При попадании большой дозы возбудителя и малой разистентности организма может возникнуть первично-септическая форма. Заболевание начинается остро и протекает с явлениями интоксикации - высокой температурой, головной болью и т. д.

Иммунитет. Напряженный и продолжительный (в прошлые века в период больших эпидемий переболевших использовали для ухода за больными). Иммунитет обусловливается системой макрофагов. Большое значение имеет фагоцитарный фактор.

Профилактика. Общие мероприятия заключаются в ранней диагностике, изоляции больных. Установление карантина для людей, находившихся в контакте с больными. Проведение в очагах дезинсекции и дератизации. Защита медицинского персонала, находящегося в очагах, проводится введением стрептомицина и противочумной вакцины. Выполнение международных конвенций по профилактике чумы (дератизация и дезинфекция кораблей в портах). Охрана государственных границ.

Специфическая профилактика. В СССР применяют живую вакцину EV. Этот штамм был получен из вирулентной культуры путем последовательных пересевов возбудителя на питательные среды в течение 5 лет. Штамм потерял вирулентность, сохранив при этом иммуногенные свойства. Иммунитет длится около года. Вакцинируют только людей, которым угрожает опасность заражения.

Лечение. Стрептомицин, тетрациклин, специфический фаг и противочумный иммуноглобулин.

Большой вклад в изучение профилактики и лечения чумы внесли советские ученые М. П. Покровская и Н. Н. Жуков-Вережников.