- •Введение

- •Раздел 1. Хромопротеины

- •1.1. Гемопротеины

- •1.1.1. Гемоглобин (Нb)

- •Оксигенирование гемоглобина

- •Транспорт двуокиси углерода

- •Патологические производные гемоглобина

- •1.1.2. Миоглобин (Mb)

- •1.1.3. Ферментные гемопротеины

- •1.2. Обмен Fe-содержащих хромопротеинов

- •1.2.1. Экзогенный обмен (распад гемоглобина в желудочно-кишечном тракте)

- •1.2.2. Эндогенный обмен хромопротеинов (тканевый обмен)

- •1. Конъюгация билирубина с глюкуроновой кислотой

- •2. Транспорт коньюгированного билирубина из печени в желчь

- •Нарушение обмена Fe-содержащих хромопротеинов

- •Вопросы для самоподготовки

- •Тестовые задания для самоподготовки

- •Раздел II. Углеводы. Углевод-белковые комплексы

- •2.1. Структура биологически важных углеводов. Распространение в природе (в том числе в пищевом сырье)

- •2.1.1. Моносахариды (простые углеводы)

- •Классификация

- •2.1.2. Дисахариды

- •2.1.3. Полисахариды

- •Гомополисахариды. Представители, биологическое значение, распространение в природе

- •2.2. Гликопротеины и протеогликаны

- •2.2.1. Общие черты синтеза углеводной части гликопротеинов и протеогликанов

- •Особенности биосинтеза протеогликанов

- •2.2.2. Гликопротеины

- •Физико-химические свойства гликопротеинов

- •Биологическая роль гликопротеинов

- •2.2.3. Протеогликаны

- •Структура и биологическая роль отдельных представителей

- •Р ис.8. Схема строения протеогликана из хряща – «ершик».

- •Вопросы для самоподготовки

- •Тестовые задания для самоподготовки

- •Раздел III. Липиды. Липопротеины.

- •3.1. Липиды

- •Наиболее распространенные ненасыщенные (непредельные) жирные кислоты природных липидов

- •3.1.1. Классификация липидов

- •3.1.2. Простые липиды Триацилглицеролы (триглицериды, тг)

- •Жирные кислоты, входящие в состав восков

- •Стериды (или стероиды)

- •Простагландины

- •3.1.3. Сложные липиды

- •Глицерофосфолипиды (или фосфоглицериды)

- •Р ис.10 Схема амфифильной структуры фосфолипидов

- •Сфингофосфолипиды (сфингомиелины)

- •Гликолипиды (гликосфинголипиды)

- •Содержание ганглиозидов в тканях человека (концентрации выражены в нмолях липидосвязанной сиаловой кислоты – характерного компонента ганглиозидов на 1 г свежей ткани)

- •3.2. Липопротеины

- •3.2.1. Структурные липопротеины

- •3.2.2. Транспортные липопротеины

- •Плазмы крови в полиакриламидном геле

- •Липопротеидных частиц и их плотностью

- •3.2.3. Строение и состав липопротеинов

- •Представители аполипопротеинов

- •3.2.4. Образование и функции липопротеинов

- •3.2.5. Нарушения липидного обмена Гиперлипопротеинемии

- •Вопросы для самоподготовки

- •Тесты для самоподготовки

- •6. Установить соответствие:

- •15. Стерины находятся в крови обычно в форме:

- •Раздел IV. Нуклеиновые кислоты. Нуклеопротеины

- •4.1. Общая Характеристика нуклеиновых кислот

- •П роизводные нуклеотидов

- •4.2.3. Биологические функции нуклеотидов

- •4.3. Структура нуклеиновых кислот

- •4.3.1. Первичная структура.

- •4.3.2. Вторичная и третичная структуры днк

- •Третичная структура днк

- •4.3.3. Вторичная и третичная структура рнк

- •Р ис. 15. Вторичная структура тРнк

- •4.3.4. Физико-химические свойства нуклеиновых кислот

- •4.4.2. Распад нуклеопротеинов

- •Р ис.18. Схема переваривания нп в тонком кишечнике

- •Распад пуриновых оснований в тканях

- •Распад пиримидиновых азотистых оснований

- •4.5. Получение трансгенных растений

- •Вопросы для самоподготовки

- •Тесты для самоподготовки

- •7. Какие соединения являются дезоксирибонуклеозидтрифосфатами? а) дГдф в) удф д)дУдф

- •Терминологический словарь

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Раздел 1. Хромопротеины 4

- •Раздел II. Углеводы. 21

- •Раздел III. Липиды. Липопротеины. 53

- •Раздел IV. Нуклеиновые кислоты. Нуклеопротеины 83

2.1.2. Дисахариды

Наиболее распространены в природе. Моносахариды связаны между собой гликозидной связью.

Сахароза содержится в сахарном тростнике, сахарной свекле (до 28 % от сухого вещества), соках растений и плодах:

Сахароза

α-мальтоза – продукт частичного гидролиза крахмала, при участии α-амилазы слюны и α-амилазы поджелудочной железы:

α-мальтоза

β-мальтоза – продукт расщепления (α-1,4-гликозидной связи) крахмала при участии фермента β-амилазы. Этот фермент присутствует только у высших растений, он выделен в кристаллическом виде из батата.

β–мальтоза

Лактоза – молочный сахар, была найдена в пыльцевых трубочках ряда растений, в молоке животных (коровьем) содержится 4–5 % лактозы, а в женском молоке её содержание достигает 8 %. Лактоза имеет в 4–5 раз менее сладкий вкус, чем сахароза.

Лактоза

Из женского молока были выделены олигосахариды, в которых лактоза связана с сиаловой кислотой (в положении 6 галактозильного остатка). Некоторые из этих олигосахаридов подавляют рост кишечных болезнетворных бактерий ( с этим связывают целебные свойства молока).

Остаток сиаловой кислоты остаток лактозы

Целлобиоза – образуется при гидролизе целлюлозы при участии фермента β- глюкозидазы, этот фермент присутствует у бактерий пищеварительного тракта жвачных животных, поэтому они могут питаться клетчаткой трав (в клетчатке трав – целлюлоза), для этих животных целлюлоза является источником пищевых калорий, многие млекопитающие, в том числе человек не способны переваривать целлюлозу, так как их пищеварительная система не содержит гидролаз (целлюлаза), расщепляющих β-связи.

Целлобиоза

Амигдалин – генциобиоза входит в состав многих растительных гликозидов, например, амигдалина, выделенного из горького миндаля, этот гликозид расщепляется ферментом β-гликозидазой на бензальдегид и циановодородную кислоту, чем объясняется его отравляющее действие.

Амигдалин

2.1.3. Полисахариды

Полисахаридные цепи могут быть разветвленными и неразветвленными. Полисахариды, состоящие из остатков одного моносахарида, называются гомополисахаридами, из остатков разных моносахаридов – гетерополисахаридами.

Гомополисахариды. Представители, биологическое значение, распространение в природе

Крахмал – представляет собой смесь двух гомополисахаридов, построенных из α-D-глюкозы: амилозы (10–20 %) и амилопектина (80–90 %). Он образуется в растениях в процессе фотосинтеза и «запасается» в клубнях, корнях, семенах. При быстром нагревании крахмала за счет содержащейся в нем гигроскопической влаги (10–20 %) происходит гидролитическое расщепление макромолекулярной цепи на мелкие осколки и образуется смесь полисахаридов называемых декстринами. Декстрины растворяются в воде лучше, чем крахмал. Такая декстринизация крахмала осуществляется при хлебопечении. Крахмал муки, превращенный в декстрины, легче усваивается вследствие большей растворимости.

Это цепь амилозы, она неразветвленная, включает 100–200 глюкозных остатков. Молекулярная масса 40 000–160 000. По данным рентгеноструктурного анализа макромолекула амилозы свернута в спираль (на каждый виток приходится 6 молекул глюкозы). Во внутренний канал спирали могут входить молекулы йода (I2), образуя комплексы, имеющие синюю окраску.

Амилопектин – в отличие от амилозы имеет разветвление. В основной цепи (линейной) остатки α-глюкозы связаны α-1,4-гликозидной связью, а в точках разветвления – α-1,6-гликозидной связью. Между точками разветвления располагаются 20–25 глюкозных остатков. Молекулярная масса – 1–6 млн.

В пищеварительном тракте α-1,4-гликозидная связь расщепляется α-амилазой слюны и α-амилазой поджелудочной железы (α-амилаза или α-1,4-гликозидаза), α-6-гликозидная связь расщепляется только в кишечнике – амило-1,6-гликозидазой поджелудочной железы.

Гликоген (животный крахмал) – по строению он подобен амилопектину, но имеет еще большее разветвление цепей. Обычно между точками разветвления содержится 10–12 глюкозных звеньев, иногда даже 6. Большое число концевых остатков обеспечивает быстрое отщепление нужного количества молекул глюкозы (особенно важно для нервных клеток).

Декстрины – полисахариды бактериального происхождения. Синтезируются, например бактериями, обитающими на поверхности зубов, являются компонентами налета на зубах. Декстрины состоят из α-глюкозы. Между молекулами α-глюкозы в линейной цепи – связь α-1,6-гликозидная, а в местах ветвления – α-1,4, α-1,3-связи. Синтезированные микробиологическим путем из раствора сахарозы «клинические декстрины» (препарат «полиглюкин») используются в качестве заменителя плазмы крови.

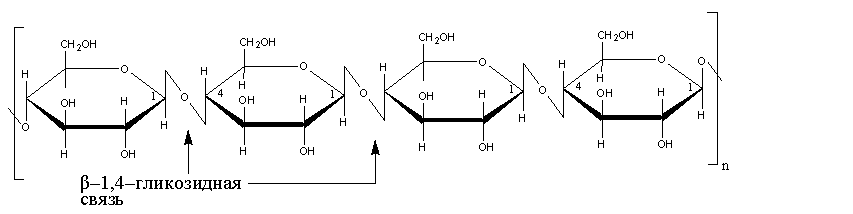

Ц

β-1,4-гликозидная

связь

Целлюлоза самое распространенное органическое соединение. В клеточных стенках целлюлоза составляет 40–50%, в древесине – 50–70 %, в хлопковом волокне – 98%. Целлюлоза обеспечивает высокую механическую прочность и упругость, устойчива к химическому и ферментативному гидролизу. Эти свойства связаны с особенностями структуры. Неразветвленные связи типа β-1,4 приводят к образованию линейных цепей, которые стабилизированы внутри- и межцепочечными водородными связями. Молекулы целлюлозы объединяются в элементарные фибриллы, которые в свою очередь образуют микрофибриллы.

Целлюлоза относиться к группе пищевых волокон. Это чрезвычайно важный компонент пищи, стимулирующий моторную функцию кишечника. Суточная норма 20–25 г.

Большое практическое значение имеют эфирные производные целлюлозы: ацетат (искусственный шелк), ксантогенаты (производные вискозного волокна, целлофана), нитраты (взрывчатые вещества). Целлюлоза и ее производные используются в качестве пищевых добавок.

Гетерополисахариды. Гликозаминогликаны

(содержат аминосахара и уроновые кислоты)

Пектиновые вещества – содержатся в плодах и овощах. В основе пектиновых веществ лежит пектиновая кислота, являющаяся полигалактуроновой кислотой. Остатки галактуроновой кислоты связаны α-1,4-гликозидной связью.

Карбоксильные группы галактуроновой кислоты могут быть этерифицированы метиловым спиртом. В зависимости от степени этерификации карбоксильных групп пектиновые вещества классифицируют на три группы:

пектиновые кислоты (малая степень этерификации);

пектин (почти полностью этерифицированная петкиновая кислота);

протопектин (нерастворимое в воде соединение сложного химического состава, где полигалактуроновые кислоты могут быть связаны с целлюлозой, арабаном, галактаном и другими полиозами, а также с белковыми веществами):

Для них характерно желеобразование в присутствии органических кислот, что используется в пищевой промышленности (желе, мармелад). Некоторые пектиновые вещества обладают противоязвенным действием и являются основой ряда препаратов (например, «плантаглюцид» из подорожника).

Инулин – высокомолекулярный углевод, растворимый в воде, осаждающийся из водных растворов спиртом. При кислотном гидролизе образуется главным образом β-фруктоза и небольшое количество -глюкозы. Таким образом, в полисахаридную цепь (поли--фруктозидную) инулина встроены фрагменты сахарозы. Их число приблизительно равно 34.

Фрагмент сахарозы Полифруктозан

Инулин в большом количестве содержиться в клубнях земляной груши (топинамбур), клубнях и корнях георгина, артишоков, одуванчиков, кок-сагыза и цикория, в корнях, листьях и стеблях каучуконосного растения гваюлы. В растениях, плесневых грибах и дрожжах содержится особый фермент - инулаза, который гидролизует инулин с образованием фруктозы.

Инулин используется как заменитель крахмала в питании диабетиков.

Хитин – построен из повторяющихся остатков N-ацетилглюкозамина, связанных между собой β-1,4-гликозидными связями.

Макромолекулы хитина не разветвлены, пространственная укладка имеет много общего с целлюлозой. Встречается в роговых оболочках насекомых, ракообразных и в некоторых грибах. Подобно целлюлозе в растениях хитин выполняет опорные и механические функции в животных организмах.

Гемицеллюлозы – нерегулярные гетерополимеры (смешанные полисахариды) макромолекулы которых имеют разветвленную структуру. Цепи гемицеллюлоз значительно короче, чем у целлюлоз. Структура их изменчива, они могут содержать 1,2-, 1,3-, 1,4-, и 1,6-связи. Гемицеллюлозы аморфны, гидролизуются разбавленными кислотами и щелочами при кипячении. Условно их подразделяют на два класса: пентозаны и гексозаны.

Основные представители пентозанов – ксиланы (наиболее часто встречающиеся) и арабаны.

Ксилан

Ксиланы в основном легкогидролизуемые и частично трудногидролизуемые, арабаны – все легкогидролизуемые полисахариды. В некоторых растительных тканях содержаться метилпентозаны, дающие при гидролизе метилпентозы.

Многие гемицеллюлозы наряду с пентозанами и метилпентозанами содержат полиурониды – производные полисахаридов, образующие при гидролизе уроновые кислоты – глюкуроноксиланы и арабиноглюкуроноксиланы. Уроновые кислоты, входящие в состав этих полисахаридов придают им гидратационные свойства, благодаря которым исключается образование кристаллических структур в водной среде.

Основные представители гексозанов – галактаны и маннаны.

Галактан

Галактаны относятя к легкогидролизуемым полисахаридам, маннаны – к трудногидролизуемым. В растительных тканях содержатся как однородные галактаны и маннаны, так и смешанные, например глюкоманнан и арабиногалактан. Глюкоманнан – линейный полисахарид, арабиногалактан – разветвленный полисахарид с высокой степенью ветвления, растворим в горячей воде.

В растениях гемицеллюлозы как правило сопутствуют целлюлозе и лигнину, причем ксиланы и глюкоманнаны прочно адсорбируются на поверхности целлюлозы.