- •1. Філологія классической давності.

- •Языкознание в Древней Индии и Греции. Арабское языкознание.

- •2. 3. Языкознание средних веков и эпохи Возрождения.

- •Языкознание средних веков, эпохи Возрождения, XVII, XVIII вв.

- •4. Возникновение сравнительно-исторического языкознания.

- •5. Возникновение славистики (а.Х.Востоков, ф.Миклошич, й. Добровский)

- •6. Возникновение общего языкознания. Общелингвистические взгляды ф.Фон Гумбольдта.

- •Натурализм в языкознании. А.Шлейхер и его вклад в развитие сравнительно-исторического языкознания.

- •8. Психологизм в языкознании 2 половины 19 ст. (г.Штейнталь, в.Вундт, а.Потебня)

- •Психологическое направление в языкознании.

- •9. Младограмматизм в истории европейского языкознания. «Принципы истории языка» г.Пауля.

- •Младограмматическая школа в языкознании.

- •10. Критика младограмматического направления

- •11. Русский неограмматизм: Казанская, Московская и Харьковская лингвистические школы.

- •Казанская лингвистическая школа.

- •Язык рассматривается как социально-психическое явление.

- •Фонема и морфема рассматриваются как основные языковые атомы.

- •Статика и динамика.

- •Структура языкознания (лингвистики) как науки.

- •Московская лингвистическая школа.

- •Ха́рьковская лингвисти́ческая шко́ла .

- •12. История создания «Курса общей лингвистики» ф. Де Соссюр»

- •Ф.Де Соссюр и его «Курс общей лингвистики».

- •Синтагматические и ассоциативные отношения

- •17. Внутренние и внешние элементы языка

- •18. Структурализм в истории языкознания 20 ст.

- •Возникновение новых направлений в языкознании начала XX века.

- •Социолингвистика.

- •Структурализм.

- •Неолингвистика.

- •Порождающая грамматика20.

- •19. Пражская школа функциональной лингвистики.

- •Функциональная лингвистика Пражского кружка.

- •20. Фонология и фонетика. Фонологическое учения н.С. Трубецкого. Фонетика и фонология

- •Учение об оппозициях

- •Классификация оппозиций

- •Понятие фонемы

- •Фонема и вариант

- •Фонема и сочетание

- •21. Структурное языкознание в сша.

- •Американская дескриптивная лингвистика.

- •22. Глоссематическая теория л.Ельмслева.

- •Копенгагенский структурализм (глоссематика).

- •Проблемы современной этнолингвистики.

- •23. История языкознания в Украине.

- •Периодизация украинского языкознания в XX в

- •I период (1917 — начало 30-х годов)

- •II период (30 — 40-е годы)

- •III период (50 — 60-е годы)

- •IV период (70 — 80-е годы)

- •1.Современное понимания язика как об’єкта лингвистики. Парадигма лингвистических знаний.

- •1. Язык как член семьи языков

- •2. Философская концепция языка как «дома духа».

- •3. Язык как язык индивида.

- •4. Язык как структура

- •5. Язык как система

- •6. Язык как тип и характер

- •Вопрос о природе языка в современном языкознании.

- •3. Дихотомия язык и речь

- •Язык как знаковая система. Основные единицы, яруси языковой системы.

- •Семиотика – наука об исследовании знаковых систем

- •Понятие знака и типы знаков в семиотике

- •Языковые знаки

- •Язык как знаковая система

- •Когнитивная лингвистика

- •Когниция

- •Основные направления

- •Разделы когнитивной лингвистики

- •Лингвисты-когнитивисты

- •5. Типология знаков в семиотике и лингвистике

- •6. Специфика языкового знака. Условность, мотивированость, и недовильнисть языкового знака.

- •7. Язык и мышление. Семиотика и проблема языкового мышления. Полиморфность мышления человека. Язык и мышление

- •8. Проблема современной фонологии. Фонологические школы восточнославянского языкознания.

- •Важнейшие понятия фонологии Фонемы, аллофоны и оппозиции

- •Различительные признаки

- •Типы оппозиций

- •Нейтрализация

- •Сегменты и другие фонологические единицы

- •Фонологическая типология

- •Универсальные фонологические классификации

- •Развитие фонологии Бодуэн де Куртенэ

- •«Основы фонологии» и пражский кружок

- •Структуралистская фонология после Трубецкого

- •Американский структурализм

- •Европейские школы структурализма

- •Универсальные классификации и порождающая фонология

- •Современные фонологические теории Ленинградская фонологическая школа

- •Московская фонологическая школа

- •Пражская фонологическая школа

- •Американская фонология

- •9. Функциональная лингвистика Функциона́льная лингви́стика

- •10. Вопрос о граммати́ческом значе́нии в системе современной семантики

- •11. Коммуникативная лингвистика

- •Основні питання комунікативної лінгвістики

- •Базові категорії комунікативної лінгвістики

- •Взаємозв'язки з іншими галузями знання

- •Методи комунікативної лінгвістики

- •12. Проблема системных связей в лексике.

- •Проблематика современной социолингвистики. Социолингви́стика

- •14.Язык как социальное явление. Социальные функции языка.

- •15.Языковая ситуация как предмет социолингвистики.

- •Классификация

- •16. Социолингвистическая типология языков мира. Понятие об интерлингвистике.

- •17.Лингвокультурология. Вопрос о связи языка и культури. Язык и языковая личность. Определение

- •Гипотеза Сепира — Уорфа

- •Определение в. А. Масловой

- •Определение в. В. Воробьева

- •Определение в. В. Красных

- •Определение е. И. Зиновьевой и е. Е. Юркова

- •18. Этнолингвистика. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Языковая картина мира.

- •Основная идея

- •Критика

- •История понятия

- •Современный статус

- •Типология языковых картин мира

- •19. Современная психолингвистика. Ее проблематика и проблемы исследования.

- •20. Классификация языков мира. Генеалогическая классификация. Индоевропейская семья языков.

- •Генеалоги́ческая классифика́ция языко́в —

- •21. Типологическая классификация языков мира. Морфологическая хар-ка языка, который изучаете.

- •§ 84. Типологические классификации языков

- •22. Способы познания и методы лингвистики. Лингвистический метод как аспект исследования языка.

- •2. Общенаучные, общие и частные лингвистические методы

- •23. Описательный метод и его приемы.

- •Процедурные характеристики описательного метода

- •Традиционные нормы применения

- •Описательный метод в контексте научной методологии

- •24. Сравнительно-исторический метод.

- •3. Приемы сравнительно-исторического метода

- •25. Теория языковых универсалий.

- •Виды универсалий

- •Универсалии и уровни языка

- •Универсалии и универсальная грамматика

- •Основные проблемы психолингвистики.

- •22. Учение об уровневой организации языковой системы.

12. История создания «Курса общей лингвистики» ф. Де Соссюр»

Ф.Де Соссюр и его «Курс общей лингвистики».

«Курс общей лингвистики» был опубликован посмертно в 1916 году Шарлем Балли и Альбером Сеше по материалам университетских лекций Соссюра, читанных им в Женевском университете в 1906/1907, 1908/1909 и 1910/1911 учебных годах. Ни Балли, ни Сеше сами не были слушателями этих лекций. Начиная с 1957 года (работы Р. Годеля) показано, что они могут, до некоторой степени, считаться соавторами этой работы, так как Соссюр не имел намерений издавать такую книгу, и многое в ее композиции и содержании, отсутствующее в известных нам подробных конспектах лекций, с большой вероятностью привнесли издатели «Курса» — хотя, конечно, Соссюр мог делиться с коллегами некоторыми идеями в частных беседах. По-видимому, знаменитый афоризм, венчающий «Курс» —

|

Единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя |

|

принадлежит не Соссюру, а его ученикам (и даже противоречит другим несомненно соссюровским идеям). Соссюр в области созданной им семиологии не опубликовал ничего, существуют лишь его разрозненные заметки по данной проблематике, которые были найдены и опубликованы только во второй половине XX века.

Фердинанд де Соссюр (1857-1913) швейцарский лингвист, заложивший основы семиологии и структурной лингвистики, стоявший у истоков Женевской лингвистической школы. Идеи Фердинанда де Соссюра, которого часто называют «отцом» лингвистики XX века, оказали существенное влияние на гуманитарную мысль XX века в целом, вдохновив рождение структурализма.

Ф. де Соссюр преподавал общее языкознание сначала в Париже, а затем в Женеве. На основе сделанных студентами записей его лекций младшими коллегами Соссюра – Ш.Балли и А.Сеше была подготовлена и опубликована книга «Курс общей лингвистики» в 1916 г., т.е. уже после смерти Соссюра. Таким образом самому Соссюру так и не удалось узнать о мировом значении его идей, которые он при жизни не собирался публиковать и даже не успел последовательно изложить на бумаге. Балли и Сеше могут, до некоторой степени, считаться соавторами этой работы, так как Соссюр не имел намерений издавать такую книгу, и многое в ее композиции и содержании, по-видимому, привнесено издателями (многого нет в конспектах лекций Соссюра, хотя, конечно, он мог делиться с коллегами идеями в частных беседах). Книга «Курс общей лингвистики»16 стала началом нового этапа в развитии мировой науки о языке. Показательно, что сначала были восприняты отдельные положения «Курса», и уже через несколько лет они дали начало новым подходам к языку: социальному, структурно-системному, синхронно-современному и др.

Основные положения «Курса общей лингвистики»:

Предметом лингвистики как науки является язык. Из этого следует, что язык должен изучаться в самостоятельной науке, а не являться попеременно объектом то психологии, то физиологии, то социологии. Само же языкознание должно считать изучение языка самым главным своим предметом (объектом) и не делить эту обязанность с какой-либо другой наукой.

Ф.де Соссюр разграничил понятия язык и речь. Язык – это система элементов и правил; язык относится к обществу в целом (т.е. язык социален). Речь – это индивидуальная реализация языка.

Ф.де Соссюр определял язык как систему знаков, выражающих понятия. В связи с этим Соссюр назвал лингвистику семиологической наукой (позднее стал употребляться термин семиотика), истолковав ее как науку о знаковой системе языка.

Языковой знак состоит из означающего (акустический образ) и означаемого (понятие). Языковой знак имеет два основных свойства:

произвольность связи между означающим и означаемым, то есть в отсутствии между ними внутренней, естественной связи;

означающее обладает протяжённостью в одном измерении (во времени).

Языковой знак состоит из означающего (акустического образа) и означаемого. Языковой знак имеет два основных свойства. Первое заключается в произвольности связи между означающим и означаемым, то есть в отсутствии между ними внутренней, естественной связи. Второе свойство языкового знака состоит в том, что означающее обладает протяжённостью в одном измерении (во времени).

Произвольность означающего по отношению к означаемому вовсе не подразумевает, что индивид или языковая группа способны свободно устанавливать или изменять его. Напротив, говорит Соссюр, «знак всегда до некоторой степени ускользает от воли как индивидуальной, так и социальной».

Произвольность знака может быть абсолютной и относительной. Лишь часть языковых знаков абсолютно произвольна. Например, слово «три» абсолютно произвольно по отношению к обозначаемому им понятию, — между ними нет никакой внутренней связи. А вот «тридцать» лишь относительно произвольно — оно вызывает представления о единицах, из которых составлено («три», «дцать» [десять]), о других словах, связанных с ним ассоциативно («тринадцать», «двадцать»).

В отличие от обыкновенного знака, символ характеризуется тем, что он всегда не до конца произволен; в нём есть рудимент естественной связи между означающим и означаемым. «Символ справедливости, весы, нельзя заменить чем попало, например колесницей».

Языковой знак может меняться: в этом случае происходит сдвиг отношения между означаемым и означающим. Это положение связано с другим знаменитым положением «Курса общей лингвистики» - противопоставлением синхронии17 и диахронии18.

Ф.де Соссюр выделил две оси:

ось одновременности, на которой располагаются сосуществующие во времени явления;

ось последовательности, на которой каждое явление располагается в историческом развитии со всеми изменениями.

Наличие этих двух осей служит, по Соссюру, различием двух лингвистик: синхронической (связана с осью одновременности) и диахронической (связана с осью последовательности).

Диахроническая лингвистика исследует отношения между сменяющимися, последовательными во времени элементами, т.е. по сути является прямым продолжением учения младограмматиков. Однако Соссюр подчеркивает необходимость различать диахроническую лингвистику перспективную (которая отражает историю языка в соответствии с действительным развитием событий) и ретроспективную (которая занимается реконструированием форм языка). Но диахроническая лингвистика не объясняет внутренний организм языка как систему, это является предметом главной лингвистики – синхронической.

Синхроническая лингвистика является теорией состояния языка. Центральным положением синхронической лингвистики являются положения о языковом знаке (см.выше), языковой значимости и теория синтагм и ассоциаций.

Языковая значимость является соединением в системе языка означаемого и означающего.

Теория синтагм и ассоциаций. Ф.де Соссюр выделял два типа отношений – синтагматические и ассоциативные. Синтагматические отношения основаны на линейном характере языка; это отношения, элементов, которые выстраиваются один за другим в потоке речи. Ассоциативные отношения опираются на соединении знаков в понимании говорящих, например: написать – записать – переписать или написать – нарисовать – наклеить. Ассоциативные ряды в отличие от синтагм существуют потенциально, их состав может быть различным.

Итак, главным результатом «Курса общей лингвистики» стало разграничение языка и речи, синхронии и диахронии. Эти разграничения дали возможность выделить сравнительно узкую дисциплину с определенными границами – синхронную лингвистику. Ее проблематика ограничивалась конкретным вопросом: как устроен язык? (т.е. отошли на второй план вопросы: как развивается язык? и как функционирует язык?). Ограничение тематики дало возможность в этих узких рамках поднять теорию и методологию лингвистики на более высокий уровень.

С именем Ф.де Соссюра связана деятельность двух лингвистических школ – Женевской и Парижской. К Женевской принадлежат Сеше, Балли, Карцевский, Годель. К Парижской – Мейе, Вандриес, Граммон и Коэн.

Одно из основных положений теории Ф. де Соссюра — различение между языком и речью.

Языком (la langue) Соссюр называл общий для всех говорящих набор средств, используемых при построении фраз на данном языке; речью (la parole) — конкретные высказывания индивидуальных носителей языка.

Речевая деятельность, речевой акт, согласно Соссюру, имеет три составляющие: физическую (распространение звуковых волн), физиологическую (от уха к акустическому образу, либо от акустического образа к движениям органов речи), психическую (во-первых, акустические образы — психическая реальность, не совпадающая с самим звучанием, психическое представление о физическом звучании; во-вторых — понятия).

Речь — часть психической составляющей речевого акта, — вызывание понятием акустического образа. Язык — также составляющая речевой деятельности. Язык отличается от речи как (1) социальное от индивидуального; (2) существенное от побочного и случайного. Язык представляет собой не деятельность говорящего, а готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим. Это «социальный продукт, совокупность необходимых условностей, принятых коллективом, чтобы обеспечить реализацию, функционирование способности к речевой деятельности»; «это клад, практикой речи отлагаемый во всех, кто принадлежит к одному общественному коллективу», причём язык полностью не существует ни в одном человеке, но лишь в целом коллективе; это система знаков, состоящих из ассоциативно связанных понятия и акустического образа, причём оба эти компонента знака в равной мере психичны. Психическая природа акустического образа (в отличие от всего речевого акта) даёт возможность обозначить его зрительным образом (на письме).

Хотя язык вне речевой деятельности индивидов не существует («это не организм, это не растение, существующее независимо от человека, он не имеет своей собственной жизни, своего рождения и смерти»[3]), тем не менее изучение речевой деятельности следует начинать именно с изучения языка как основания всех явлений речевой деятельности. Лингвистика языка — ядро лингвистики, лингвистика «в собственном смысле слова».

Язык — система значимостей.

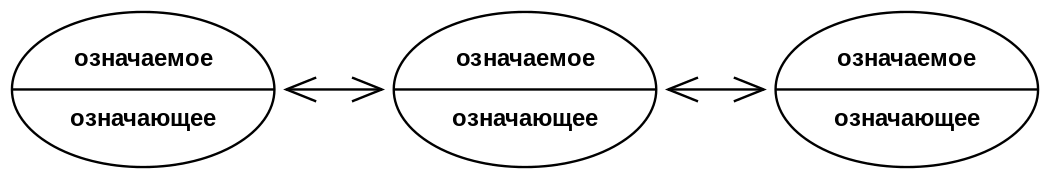

Значение — это то, что представляет собой означаемое для означающего. Значимость же знака возникает из его отношений с другими знаками языка, то есть это не отношение «по вертикали» внутри знака (рис. 1), а отношение «по горизонтали» между разными знаками.

Рис. 2. Значимость

Если воспользоваться сравнением знака с листом бумаги, то значение следует соотнести с отношениями между лицевой и оборотной сторонами листа, а значимость — с отношениями между несколькими листами.

Как понятия, так и акустические образы, составляющие язык, представляют собой значимости, — они чисто дифференциальны, то есть определяются не положительно — своим содержанием, но отрицательно — своими отношениями к прочим членам системы. Значимости образуются исключительно из отношений и различий с прочими элементами языка. Понятийная сторона языка состоит не из предзаданных понятий, но из значимостей, вытекающих из самой системы языка. Так же и «в слове важен не звук сам по себе, а те звуковые различия, которые позволяют отличать это слово от всех прочих, так как они-то и являются носителем значения». В языке нет положительных элементов, положительных членов системы, которые существовали бы независимо от неё; есть только смысловые и звуковые различия. «То, что отличает один знак от других, и есть всё то, что его составляет». Языковая система есть ряд различий в звуках, связанный с рядом различий в понятиях. Положительны только факты сочетаний данных означаемых с данными означающими.

Итак, языковая единица есть «сегмент в речевом потоке, соответствующий определённому понятию, причём как сегмент, так и понятие по своей природе чисто дифференциальны».