- •Конфликты в стоматологической практике: подходы

- •Вместо предисловия

- •Введение

- •Типология конфликтов

- •Динамика конфликта

- •Профилактика конфликтов

- •Барьеры общения

- •Диагностические ошибки.

- •Деонтологические ошибки.

- •Библиографический список

- •Приложения

- •Процедура исследования

- •Тест-опросник

- •Обработка результатов

- •Содержание

Профилактика конфликтов

Предупредить конфликты, гораздо легче, чем конструктивно разрешить их. Поэтому профилактика конфликтов не менее важна. Наиболее эффективной формой предупреждения конфликта является своевременное устранение их причин. Деятельность по профилактике конфликтов весьма разнообразна и многоуровнева. Ее могут осуществлять сами участники социального взаимодействия (т.е медицинский персонал, непосредственно общающийся с пациентами), руководители клиники или отделения или специалисты, имеющие специфическую профессиональную подготовку в области конфликтов.

На управленческом уровне профилактикой является:

Четкая формулировка требований, правил, кри териев оценки поведения.

Однозначная иерархическая структура и исполь зование координирующих управленческих меха низмов.

Сбалансированная система поощрений, исключа ющая столкновения различных подразделений и работников, справедливое и гласное распределе ние материальных благ; а так же

Определение главных целей, формирование об щих ценностных установок, которые бы объе диняли всех работников клиники. Это может быть любой девиз, который выражает главную задачу всего коллектива: у нас новейшие техно логии, главное - счастливая улыбка пациента, мы - одна большая семья и т.п. (Например, из вестная всему миру сеть закусочных «Макдо нальдс» выбрала своей объединяющей целью «Мы накормим весь мир быстро и недорого»).

46

Создание благоприятных условий для жизнедея тельности работников клиники: материальная обеспеченность, условия работы, возможность для самореализации сотрудников в профессио нальной деятельности, забота о здоровье, нали чие времени для полноценного отдыха и т.д. Не уверенный в будущем, нереализовавшийся, не уважаемый руководством и коллегами, вечно за гнанный или часто болеющий человек более конфликтен при прочих равных условиях, чем не имеющий этих проблем.

Создание успокаивающей материальной среды, ок ружающей человека: удобная планировка рабочих помещений (кабинетов, комнат ожидания для па циентов, комнаты отдыха для медицинского пер сонала), оптимальные характеристики воздушной среды, освещенности, дизайн в спокойных тонах.

Необходим анализ типичных проблемных ситуаций и конфликтов в ситуациях профессионального взаимодействия и разработка правовых и других нормативных процедур разрешения типичных конфликтных ситуаций.

На уровне межличностных отношений самый надежный путь предупреждения конфликтов - налаживание и укрепление сотрудничества. Неумение или нежелание понять, убедить, обучить пациента, преимущественное использование манипулятивных технологий в общении с пациентом, игнорирование его отношения к происходящему и его активного соучастия в процессе лечения и поддержания своего здоровья приводит к синдрому "выученной беспомощности", который отрицательно сказывается на состоянии здоровья пациента (как физического, так и психического). Если действия человека никак не влияют на ход событий и не приводят к желательным результатам, то у него усиливается ожидание неподконтрольных исходов. Так, например, "выученная беспомощность" формиру-

47

Взаимодействие с пациентом невозможно без доверительного полноценного общения, партнерской позиции, уважения личности другого.

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ

Одним из основных секретов эффективного общения с любым пациентом является умение «правильно» слушать собеседника. «Секрет влияния на людей - не в умении говорить, а в умении быть хорошим слушателем, - писал Дейл Карнеги. - Многие люди, пытаясь убедить кого-то в своей правоте, слишком много говорят сами. Дайте высказаться другим людям».

Часто слушание понимается как пассивное поведение в разговоре. В таком случае в диалоге, пока один из партнеров говорит, другой или молча ожидает перерыва в его речи, чтобы высказать свое мнение, или перебивает собеседника. Вспомните случаи из своей жизни, когда общение происходило по такой схеме, и вспомните чувства, которые возникали у Вас в таких случаях. Почему это происходило? Хотелось ли Вам говорить с этим человеком снова?

Все дело в том, что слушание - это не только и не столько молчание, а процесс более сложный, активный, в ходе которого устанавливаются невидимые связи между людьми, возникает то ощущение взаимопонимания, которое делает эффективным любое общение.

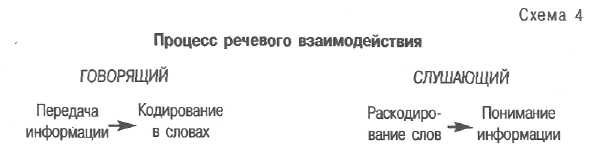

Вообще в процессе вербального общения происходит передача информации от одного партнера к другому, которая может быть выражена в схеме 4.

48

То, как раскодирует слушатель налги слова, зависит от многих причин: понятно ли мы подали информацию, готов ли он воспринять ее, интересна ли она ему, верит ли он нам, какой ведущий канал восприятия у Вас, а какой у собеседника и т.п. Взгляните с этой стороны на строки из стихотворения Ф.И. Тютчева «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...».

Поэтому одним из наиболее важных моментов в любом общении является момент обратной связи, благодаря которому собеседник чувствует, что он говорит с живым человеком, а не в пустоту, и к тому же узнает, как именно его услышали и поняли.

Виды слушания. В любом высказывании существуют, по крайней мере, два уровня: информационный и эмоциональный. Следовательно, обратная связь может быть двух видов - отражение информации и отражение чувств говорящего. Выделяют активный, в котором на первый план выступает понимание и отражение информации, пассивный и эмпатический виды слушания.

Активное слушание подразумевает постоянное отражение содержания той информации, которую передает вам собеседник. Наиболее общепринятыми приемами активного слушания являются уточнения правильности понимания сообщения путем вопросов типа: «Правильно ли я Вас понял, что...»; парафразов: «Таким образом, Вы хотите сказать...» или «Другими словами, ты имел в виду...». Применение таких, на первый взгляд, простых приемов общения позволяет достичь сразу двух целей:

49

обеспечить адекватную обратную связь: у Вас и Вашего собеседника появляется уверенность в том, что вы правильно поняли друг друга;

косвенным образом информировать собеседника о том, что перед ним - не «диктофон», в который он мо жет диктовать свои мысли и рассуждения, и не ребе нок, которому можно указывать, а равный ему парт нер. Стремление занять равную партнерскую позицию означает, в частности, что оба собеседника должны не сти ответственность за свои слова.

Активное слушание незаменимо при сборе анамнеза и в деловых переговорах, в ситуациях, когда Ваш партнер по общению равен Вам или сильнее Вас, а также в спорных ситуациях или когда собеседник ведет себя конфликтно, агрессивно, стремится продемонстрировать свое превосходство или говорит очень путано, перескакивая с одной темы на другую. Это также очень хорошее средство успокоиться и настроиться самому или настроить собеседника на деловую волну, если у Вас возникает желание нагрубить партнеру, развить начавшийся конфликт.

При сборе анамнеза дайте пациенту «обратную связь». Кратко резюмируйте его жалобы и спросите, правильно ли Вы его поняли. Тогда у пациента будет уверенность в том, что Вы услышали все, что он хотел Вам сказать, а также будет возможность исправить или дополнить жалобы.

Не забывайте получить обратную связь от пациента — попросите его рассказать, как и какие Ваши рекомендации он выполнял и какой получил результат. В этом случае вы будете иметь возможность не только более эффективно помогать этому пациенту, но и обучаться, получив подтверждение или опровержение своих прогнозов.

Иногда за активное слушание принимают поведение врача, который забрасывает пациента вопросами, не

давая последнему выразить свои мысли и чувства. В данном случае, кроме отсутствия чуткости, иной раз врач очень быстро формирует гипотезы о том, каковы причины жалоб пациента, и направляет свой «допрос» на доказательство своих, порой поспешных, гипотез.

В этом случае пациент чувствует себя обойденным вниманием («доктор даже не выслушал, что я хотел ему сказать»), и, кроме того, врач заранее ограничивает круг поиска симптомов, что чревато опасностями. Ведь даже в случае, когда изначальная гипотеза оказывается верной, это отнюдь не гарантирует того, что пациент не имеет других заболеваний.

Пациентка О. 43 лет пришла в клинику для удаления зуба. Она обратила внимание врача на то, что у нее в анамнезе была реакция на анестетик, на это доктор ответил, что за четыре года работы с ультракаином у него не было ни одного случая осложнения. Через 5 минут после проведения анестезии у больной случился обморок, который удалось снять в кабинете, но с его последствиями (слабость, боли в области сердца) больная боролась еще несколько дней.

Как и всякая другая техника, приемы активного слушания не универсальны. Они работают только тогда, когда Вы учитываете ситуацию, содержание разговора и эмоциональное состояние собеседника. Бывает, что приходится слушать человека, находящегося в состоянии аффекта, сильного эмоционального возбуждения, и в этом случае приемы активного слушания не сработают. Ваш собеседник и не является в прямом смысле собеседником. В данный момент он человек, который не контролирует собственные эмоции, не способен улавливать содержание разговора. Поэтому ему необходимо только одно - успокоиться, восстановить самоконтроль, и только после этого с ним можно будет общаться «на равных», только после этого он способен слышать то, что Вы ему говорите. В таких случаях эффективно работает так называемое пассивное слушание.

50

51

Пассивное (нерефлексивное) слушание - это слушание без анализа, рефлексии, дающее собеседнику возможность высказаться. Если Вы имеете дело с человеком, находящимся в состоянии эмоционального возбуждения, Вам необходимо его просто успокоить. Часто человек в таком состоянии не очень хорошо понимает, что именно он говорит. Поэтому восприятие информации или его чувств - дело совершенно бессмысленное или даже вредное. Главный принцип - минимум ответов. Любая наша фраза в лучшем случае будет пропущена собеседником «мимо ушей», в худшем - собьет его с мысли или даже вызовет агрессивную реакцию: ведь мы идем против его желания выговориться самому. Поэтому важно просто слушать человека, давая ему понять, что он не один. Лучше всего при этом действуют так называемые «yry-реакции»: «да-да», «угу», «ну, конечно» и т.п. Дело в том, что эмоциональное состояние человека подобно маятнику: дойдя до высшей точки эмоционального накала, человек начинает успокаиваться, затем сила его чувств опять увеличивается, дойдя до высшей точки, - снова падает и т.д. Если не вмешиваться в этот процесс, то, выговорившись, человек успокоится.

Не молчите, потому что глухое молчание у любого человека может вызвать раздражение, а у возбужденного человека это раздражение будет усилено. Не используйте парафразов, они могут вызвать взрыв негодования. Ваша главная задача ~ «не заразиться» от собеседника его эмоциями, что сделать не так-то легко, особенно если эти эмоции направлены на Вас.

Помимо ситуаций, когда Вам надо понять и объективно отразить ту информацию, которую хочет передать Вам собеседник, и тех случаев, когда вашему партнеру необходимо выговориться, излить эмоции, успокоиться, существуют другие ситуации, когда ни один из описанных выше видов слушания не срабатывает, не

вызывает у собеседника ощущения благодарности, облегчения, доверия к вам.

Возможно, у Вас возникают ситуации, когда человек, которого Вы цените, приходит к Вам с личной проблемой, угнетенный или переполненный чувствами, и хочет поделиться с Вами. Вы не обязаны его выслушивать, но Вы вынуждены сделать выбор: реагировать спонтанно и естественно, или реагировать как профессионал-психотерапевт. Разница в этих позициях следующая: при спонтанной реакции Вы принимаете все близко к сердцу, делитесь своим опытом и даете советы; профессиональная же реакция не предполагает формулирования Вашего субъективного мнения, но дает собеседнику не меньше, а больше возможностей почувствовать поддержку.

Оказать поддержку, не рискуя быть лично вовлеченным в эмоциональное состояние, Вам поможет использование техники эмпатического слушания. Это «высший пилотаж» в навыках коммуникативного взаимодействия, поэтому тот, кто этому научится, окажется тем самым человеком, который всегда сможет услышать и понять собеседника.

Эмпатическое слушание - вид слушания, который подразумевает постоянное отражение чувств собеседника, что особенно эффективно в ситуациях, когда партнер хочет поделиться с Вами личными переживаниями, проблемами, когда он не слишком уверен в себе, расстроен, когда инициатива разговора исходит от него.

Зачем Вы рассказываете другим о своих проблемах? Чтобы выслушать совет, как Вам вести себя в подобных ситуациях? Чтобы Вас оценили, сказали, правильно ли Вы вели себя? Чтобы услышать, как собеседник вел себя в аналогичных обстоятельствах? Если присмотреться, прислушаться к себе, то Вы поймете, что главное в таких случаях - желание, чтобы Вас поняли, разделили с Вами те чувства, те переживания, которые Вы

52

53

испытывали. Ведь говорят, что горе, разделенное на всех, уменьшается, а радость - увеличивается. Именно в понимании чувств собеседника и сопереживании ему состоит секрет эмпатического слушания, которое дает другому человеку облегчение и, как это ни неожиданно, открывает ему новые пути для понимания самого себя.

Правила эмпатического слушания

Необходимо настроиться на слушание: на время забыть о своих проблемах, освободиться от собственных переживаний, постараться избавиться от готовых уста новок и предубеждений относительно данного челове ка. Только в этом случае Вы сможете почувствовать то, что чувствует собеседник, «увидеть» его эмоцию.

В своей реакции на слова партнера Вы должны в точности отразить переживание, чувство, эмоцию, сто ящие за его высказыванием, но сделать это так, чтобы продемонстрировать собеседнику, что его чувство не только правильно понято, но и принято Вами.

Необходимо держать паузы. После Вашего ответа необходимо помолчать. Помните, что это время при надлежит собеседнику, не занимайте его своими допол нительными соображениями, разъяснениями, уточне ниями. Пауза необходима Вашему партнеру, чтобы ра зобраться в своем переживании.

Необходимо помнить, что эмпатическое слуша ние - не интерпретация скрытых от собеседника, тай ных мотивов его поведения. Надо только отразить чув ство партнера, но не объяснять ему причину возникно вения этого чувства. Замечания типа: «На самом деле тебе хотелось бы, чтобы на тебя все время обращали внимание», как правило, не могут вызвать ничего, кроме отторжения и защиты. Особенно если эти слова произносятся в начале беседы, когда доверие еще не возникло.

5. Методику эмпатического слушания имеет смысл применять только в том случае, когда человек сам хочет поделиться с Вами какими-то переживаниями. Если же он не хочет говорить об этом с Вами, но обсудить с ним это хотите Вы, применение эмпатического слушания невозможно.

В общении важно не только умение выслушать, но и умение построить свою речь так, чтобы быть легче понятым слушателями, не провоцировать собеседник я на негативное отношение к себе и к тому, что говоришь. Общение принесет положительные результаты, если врач и пациент настроены на одну волну. Для этого желательно определить и учитывать индивидуальные особенности пациента (а также коллеги, начальника и т.п.), настроиться с ним на «одну волну», а также:

начинать с того, в чем вы согласны (т.е. с того, что вы оба знаете и о чем мнения ваши совпадают);

избегать лишней самоуверенности, относиться к своим высказываниям критически;

при убеждении использовать аргументы (доста точные и значимые для собеседника, не для Вас), а не давление;

стараться отделять свои взгляды и впечатления от объективных характеристик вещей и явлений;

по возможности реже использовать монологи;

не навешивать ярлыков на собеседника и его вы сказывания;

прежде, чем возразить, убедиться, что Вы пра вильно поняли собеседника с помощью техники активного слушания, затем согласиться с той ча стью его высказываний, с которой можете согла ситься и лишь потом тактично и аргументиро ванно возражать.

Иногда возникают ситуации, при которых вы будете чем-то недовольны. Как выразить это недовольство, чтобы человек захотел изменить свое поведение и при

54

55

этом не был обижен на Вас. Используйте «метод сэндвича»: упакуйте неприятное замечание в похвалы. До и после критики скажите что-нибудь приятное, то, что вам нравится в человеке или его поведении. Кроме того, вместо формы замечания, претензии используйте форму пожелания или конструктивного предложения. При такой форме подачи информации можно избежать автоматического сопротивления, которое возникает в тех случаях, когда обвиняют.

Рассмотрим, что мешает установлению доверительных отношений и полноценному взаимодействию, плодотворному общению врача и пациента.