- •Конфликты в стоматологической практике: подходы

- •Вместо предисловия

- •Введение

- •Типология конфликтов

- •Динамика конфликта

- •Профилактика конфликтов

- •Барьеры общения

- •Диагностические ошибки.

- •Деонтологические ошибки.

- •Библиографический список

- •Приложения

- •Процедура исследования

- •Тест-опросник

- •Обработка результатов

- •Содержание

Динамика конфликта

По степени остроты противоречий, которые возникают, конфликты могут быть подразделены следующим образом:

23

![]()

![]()

противостояние спор

размолвка ссора

скандал вражда война

Недовольство — ощущение неудовлетворенности чем-то либо кем-то. Оно проявляется в мимике, жестах, интонации, иногда в высказываниях. Недовольство еще не конфликт, т.к. субъект не всегда осознает причину такого своего состояния - истинные противоречия пока находятся на периферии сознания. Недовольство свидетельствует, что между субъектами появилось противоречие. Скрытое, и, следовательно, неразрешаемое, оно, накапливаясь, обретает более четкие очертания и превращается в разногласие.

Разногласие ~ несходство во мнениях и взглядах, имеющих для субъектов личностный смысл. Разногласия осознаются и озвучиваются всеми или хотя бы одним субъектом конфликта. Если стороны не решают, как им преодолеть разногласия, через некоторое время наступает следующий этап развития конфликта - противодействие (противостояние). Стороны уже осмыслили противоречия, каждый субъект знает, чего хочет (хотя иногда, только думает, что знает) и его желание достичь желаемого результата стремительно растет. Если стороны не находят или не могут найти конструктивного решения проблемы, возникает противоборство. Оно может проявляться в постоянных спорах, размолвках, взаимных оправданных или неоправданных обидах, разрыве отношений, судебных тяжбах, брани, скандалах вплоть до физического столкновения. Выйти из такого конфликта сложно, так как все интересы субъектов фо-

24

кусируются на конкретных словах и действиях, упуская из виду ситуацию. Это деструктивный (тупиковый) путь решения конфликта, т.к. каждая сторона, отстаивая свои интересы, не желает замечать и учитывать интересы другой. Конфликтная ситуация, породившая конфликт в этом случае может не решиться никогда, т.к. взаимоотношения заходят в тупик. Здесь могут помочь либо время, либо грамотные посредники.

Конструктивное разрешение конфликта имеет положительный эффект, потому что оба субъекта выходят на новый, более высокий уровень отношений, поскольку они научились учитывать интересы другого.

Для профилактики объективных причин конфликтов могут быть использованы управленческие методы оптимизации организационно-управленческих условий функционирования организации. Для устранения субъективных конфликтогенных причин необходимо:

Владение навыками доброжелательного общения с окружающими, особенно «трудными», конфликтны ми людьми, снижая до минимума риск спровоцировать их на конфликт,

Уметь преодолевать собственное негативное отно шение к ситуациям в системе межличностного общения.

Основная задача врача-стоматолога состоит не в том, чтобы уйти от конфликта, который потенциально возможен во всех общественных отношениях и ситуациях внутреннего выбора, а в умении опознать конфликт и управлять им с целью получения наилучшего результата. Для анализа конкретного конфликта, его динамики важно выделить всех субъектов конфликта, а также субъекта, инициирующего конфликтное действие и доминирующего в этом действии. Причем, это не всегда один и тот же субъект. Спровоцировавший конфронтацию зачастую оказывается не ведущим, а ведомым. Только полностью осознавая ситуацию, можно приступать к ее решению.

25

Легче разрешить конфликтную ситуацию, чем конфликт. Если Вы готовы действовать конструктивно до того, как разгорелись эмоции, а истинные противоречия скрыты за личными оскорблениями и прошлыми обидами:

проанализируйте конкретную ситуацию;

выберите подходящую стратегию, оцените ее воз можные результаты и последствия;

примите решение о процедуре разрешения кон фликтной ситуации и приступите к ее реализации.

Выбираемая стратегия зависит от важности конкретного решения, от оценки нужд и желаний всех субъектов конфликта, от стадии конфликта, а также от характера эмоций, проявляемых в конфликте. В серьезные конфликты всегда вовлечены эмоции участников. Таким образом, одним из первых шагов к разрешению уже разгоревшегося конфликта является снижение порождаемых им отрицательных эмоций, как собственных, так и других людей. Для этого можно использовать вопросы рационально-интуитивного метода, разработанного американским ученым Джини Грехем Скоттом (табл. 1).

Таблица 1

Вопросы рационально-интуитивного метода

Вопрос к себе |

Методики работы |

1 .Являются ли эмоции причиной конфликта или препятствуют ли они его разрешению? Если да, то каковы эти эмоции: |

Техника охлаждения эмоций обеих сторон, чтобы можно было выработать совместные решения (соглашения) |

А) раздражение |

Охлаждение или рассеивание раздражения происходит, если человека сочувственно выслушивают, предоставляя выход гневу, устраняют недопонимания. |

Б) недоверие |

Недоверие преодолевается открытым обсуждением. |

В) страх |

Страх уменьшается при открытом обсуждении возможных последствий и поэтапных шагов (действий). |

Продолжение табл.

Вопрос к себе |

Методики работы |

Другие эмоции |

Аутотренинг, педагогическая пауза и т.п. |

2.Каковы скрытые причины конфликта? |

Рассмотрение реальных нужд и желаний всех участников конфликта. |

3. Вызван ли конфликт непониманием? |

Преодоление непонимания посредством улучшения общения. |

4. Вызван ли конфликт тем обстоятельством, что кто-то не берет на себя ответственность за какие-то действия? |

Определение ответственности сторон и выработка соглашения о принятии ответственности. |

5. Какая из стратегий поведения была бы лучшей в данной конфликтной ситуации? |

Оценка результатов различных стратегий и выбор наилучшей. |

б.Имеются ли особые личностные факторы, которые должны быть учтены при решении конфликта? |

Открытое выражение своих нужд и опасений. Использование техники общения с "трудными" людьми. |

7. Какого рода альтернативы возможны? |

Выработка собственных идей и побуждение других сторон к выдвижению предложений: методы "мозгового штурма" и "творческой визуализации" для генерирования идей. |

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ. ЭМОЦИИ И РАЗВИТИЕ КОНФЛИКТА

При анализе конфликта любого вида выявляются объективные и субъективные причины его возникновения. В некоторых случаях восприятие ситуации индивидом может быть далеким от реального положения дел (например, использована неполная или непроверенная информация), но реакция человека на ситуацию будет формироваться исходя из его восприятия. Конфликт - всегда субъективно-объективное отношение (взаимодействие), происходящее в социальной среде. Поскольку он существует как в действительности, так и в сознании субъектов, то причины конфликта и способы поведения формируются не вне этого взаимодей-

26

27

ствия, а внутри него, по-разному осознаваемого и оцениваемого субъектами со своих позиций.

У пациента К. 50 лет после обследования была выявлена аллергия к анестетикам. Оказалось, он относится к группе риска: имел в анамнезе реакцию на анестетик лидокаин и ряд соматических заболеваний. Пациент требовал анестезии перед лечением. Стоматолог сообщил пациенту, что для проведения обезболивания ему нужно подобрать анестетик, безопасный для его здоровья, или провести другой вид обезболивания. Пациент резко возразил против такого плана лечения и, крайне недовольный, покинул клинику. Пациент решил, что доктор предлагает ему проводить лечение без обезболивания, т.к. для подбора анастетика необходимы длительные дополнительные исследования.

Анализ конфликтов в одной из стоматологических поликлиник г.Херсона, показал, что соотношение жалоб на низкий профессиональный уровень врачей и жалоб на нетактичное отношение к пациенту составляет 1:8. Причиной доминирования личностных претензий является с одной стороны, эмоциональное напряжение пациентов, с другой стороны, низкая коммуникативная компетентность врачей и недостаток внимания с их стороны к процессу взаимодействия с пациентом. Врачи также ощущают на себе давление конфликтов. Опрос московских стоматологов, имеющих стаж работы от 5 лет, показал, что 24% опрошенных «испытывают большую часть времени чувство, что у них есть неула-женные конфликты с коллегами»; а 36,5% согласились с высказыванием «конфликты или разногласия с пациентами или коллегами отнимают много сил и эмоций». Акцентируя внимание на объективных причинах и условиях, было бы ошибкой недооценивать роли внутренних, субъективных, в том числе иррациональных факторов: самооценки, установки, эмоционального состояния, традиций, менталитета и даже инстинктов.

Поведение человека в конфликте характеризуется большой степенью напряженности, как физической,

так и психологической, потому что столкновение, даже скрытое, требует концентрации сил и направленности больших духовных и психологических ресурсов на выход из сложившейся ситуации. Чем сложнее и значимее для нас конфликт, тем больших сил он требует. Если мы не выдерживаем напряжения, то срываемся, нарушаем принятые границы общения и поведения. Потом часто сожалеем о случившемся, терзаем себя за потерю контроля над собой или обвиняем окружающих, «спровоцировавших взрыв». Иногда человек долго не - успокаивается, вновь и вновь проживает в мыслях ситуацию, проговаривает еще раз, кто что сказал, ищет другие варианты собственной реакции. Даже понимая, что следует забыть о незначительном эпизоде, упорно возвращается мыслями к произошедшему. Возникающие в результате конфликта отрицательные эмоции достаточно быстро могут быть перенесены с проблемы на личность оппонента, что дополнит конфликтную ситуацию личностным противодействием. Если же человек сдерживает себя, старается «подавить» свои эмоции, развивается «аутоагрессия» — агрессия, направленная на себя, собственный организм. В зависимости от конституции, у одних это будут гипертоническая болезнь, инфаркт, кровоизлияние, атеросклероз, у других - гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колит, у третьих - бронхиальная астма... Т.е все, что называется психосоматическими заболеваниями.

Существуют различные способы помочь себе (или другому) снизить эмоциональное напряжение в ситуации конфликта. Панацеи не существует, но есть набор методов, из которых можно выбрать подходящий для конкретного человека и ситуации.

Пассивный способ заключается в том, чтобы поделиться переживаниями, «поплакаться в жилетку», просто выговориться. Часто внутреннее напряжение снимают слезы. Или юмор.

![]()

29

Активные способы строятся на двигательной активности. В основе их лежит тот факт, что адреналин -спутник напряженности, расходуется во время физической нагрузки. Из спортивных занятий быстрее всего снимают агрессивность те виды, которые включают удары: бокс, теннис, футбол, хоккей, волейбол, гольф и т.п. С обидой легче справиться, выполняя циклические упражнения: бег, плавание, аэробика, танцы или просто быстрая ходьба.

Можно вместо спорта заняться каким-нибудь полезным делом, требующим физической активности. Очень подходит работа, связанная с рассечением целого: копание земли, заготовка дров, косьба, шинковка овощей. Иногда достаточно просто разобраться на письменном столе - это состояние облегчает освобождение от бумаг и вещей, которые «когда-нибудь могут понадобиться».

Логический способ приемлем для сугубо рациональных людей, предпочитающих логику всему остальному. Такому человеку главное - докопаться до сути явления. Ему забыть о конфликте - себе дороже, поэтому лучше, отложив другие дела, сосредоточиться на конфликтной ситуации пока не будет найден выход из сложившегося положения. Уже сама эта аналитическая работа успокаивает, так как отнимает много энергии, а, кроме того, мысленное сосредоточение притупляет эмоции.

Если же снизить эмоциональный накал необходимо срочно, так как ситуация требует быстрого решения, постарайтесь хотя бы взять паузу и досчитать от 10 до 0 или выполнить несколько дыхательных упражнений. Главное при этом - переключить внимание.

Некоторые традиционные способы снятия напряжения: рюмка водки или коньяку, сигарета или что-нибудь сладкое тоже эффективны, но через непродолжительное время переходят в зависимость и становятся причиной новых конфликтов.

Важно помнить, что нет двух одинаковых людей, поэтому любой способ может идеально подходить одному,

30

и быть совершенно противопоказан другому, будь это члены одной семьи или сотрудники одного коллектива.

Кроме этого вы можете освоить специальные методики индивидуальной работы с конфликтами:

анализ ситуации и выбор оптимальных стратегий поведения;

3-х и 4-х позиционная оценка ситуации;

аутотренинг;

визуализация — работа с образом;

Я-переименования;

психологическая амортизация - подстройка под состояние и ожидания партнера и.т.п.

Важную роль в развитии конфликтов играют так называемые конфликтогены. Слово это означает «способствующие конфликту». Это могут быть слова, действия или бездействие. Коварную суть конфликтогенов можно объяснить тем, что мы обычно гораздо более чувствительны к словам и действиям других людей, нежели к тому, что говорим и делаем сами. Эта особая чувствительность происходит от бессознательного желания защитить себя, свое достоинство от возможного посягательства. Необходимость в такой защите возникает при проявлении мыслей и чувств, представляющих угрозу самоуважению, сформировавшемуся «Я-образу» индивида, системе ценностей. Но мы не так бдительны, когда дело касается достоинства других, и по тому не так строго следим за своими словами и действиями.

Получив в свой адрес конфликтоген, пострадавший хочет компенсировать свой психологический проигрыш, старается избавиться от возникшего раздражения, ответив обидой на обиду. Ответить мы стараемся более сильным конфликтогеном (эскалация конфликта). Пытаясь оправдаться, действуем по принципу «лучшая защита - это нападение». Вероятно, это объясняется тем, что потребность чувствовать себя в безопасности, комфортно и оберегать свое достоинство относится к числу основных потребностей человека. Тем

31

легче понять пациента, ведь любое заболевание, даже кариес дает сигнал о нарушении безопасности.

Большинство конфликтогенов вызваны одной из трех

причин (табл. 2).

Таблица 2 Конфликтогены

Причины |

Проявления |

Примеры |

Стремление к превосходству |

Снисходительное отношение |

Молодец, наконец, делаете все правильно. Ну как можно этого не знать?! Успокойтесь! Зам русским языком сказано... |

Хвастовство |

Благодаря моим заслугам... (усилиям и т.п.) Ну, это я могу доверить Вам. |

|

(атегоричные и зезапелляционные высказывания/выводы |

Пациенты должны слушать, что им говорит специалист!... и закончим этот разговор. Зсе жалобщики хотят "поживиться" за счет врача! |

|

Навязывание своих советов/мнений |

Сделайте это так....Правильнее поступить следующим образом... Советую... |

|

Перебивание собеседника |

Ответить, не дослушав; Повысить голос; Поправить другого; Не слышать! |

|

Нарушение этики {намеренные и непреднамеренные) |

Доставить неудобства и не извиниться; Воспользоваться чужой мыслью, но не сослаться на автора; Утаить информацию или часть информации; Не отдать долг вовремя; Обмануть или пытаться обмануть. |

|

Подшучивание или напоминание о проигрышной ситуации |

Помнишь, как ты... Ирония, цинизм. |

|

Агрессивность |

Люди с повышенной агрессивностью |

Выплескивают накопившееся раздражение на других; Не считаются с другими; Оскорбляют. Способ решения вопросов - "нападение". |

Люди с низким уровнем агрессивности |

Бесхарактерны и апатичны, готовы всем уступить и со всеми согласиться, не говорят "нет", а после не могут выполнить. |

|

Ситуативная агрессивность, вызванная внутриличностным конфликтом |

Неожиданное, непредсказуемое поведение. |

|

Эгоизм |

Эгоцентризм |

Видит мир только со своей точки зрения; Зациклен на собственной персоне, своих проблемах и переживаниях. |

Меркантилизм |

Манипулирует с целью удовлетворения своих интересов. |

Исследования показывают, что 80% конфликтов возникает помимо воли и желания их участников. Происходит это из-за личностных особенностей и того, что многие либо не знают об этом, либо не придают этому значения.

Психологи выделяют следующие черты характера и особенности поведения, которые часто способствуют возникновению конфликтов (являются конфликтоген-ными):

стремление во что бы то ни стало доминировать, быть первым; там, где это возможно и невоз можно, сказать свое последнее слово;

излишняя принципиальность и прямолиней ность в высказываниях и суждениях (борьба ра ди «принципа», а не ради дела);

критика, особенно необоснованная, недостаточно аргументированная или высказываемая в резкой форме;

консерватизм мышления, взглядов, убеждений, нежелание преодолеть устаревшие традиции, ме шающие развитию;

инициатива там, где ее не просят, бесцеремонное вмешательство в чужую жизнь «из лучших по буждений», настойчивость, граничащая с навяз чивостью;

несправедливая оценка поступков других, ума ление роли и значимости другого человека.

На основе исследований отечественных психологов (Ф.М. Бородкин, Н.М. Коряк, В.П.Захаров, Ю А. Си-моненко) выявлены 5 типов конфликтных личностей, с которыми Вы можете столкнуться на стоматологическом приеме. Речь идет не о невоспитанных людях, сознательно использующих конфликтогены для унижения или провоцирования других, а о людях, имеющих специфические психологические особенности. Кратковременные воспитательные воздействия в таких случа-

![]()

33

ях редко приносят пользу, поэтому основная задача врача здесь понять и подстроиться, т.е. выбрать оптимальную тактику поведения.

Конфликтная личность демонстративного типа

Хочет быть в центре внимания. Любит хорошо выглядеть в глазах других. Его отношение к людям определяется тем, как они к нему относятся. Такому человеку легко даются поверхностные конфликты, он любуется своими страданиями и стойкостью. Рациональное поведение выражено слабо. Налицо поведение эмоциональное. Планирование своей деятельности осуществляет ситуативно и слабо воплощает его в жизнь. Не уходит от конфликтов, в ситуации конфликтного взаимодействия чувствует себя неплохо. Часто оказывается источником конфликта, но не считает себя таковым.

Постарайтесь оказать ему максимум внимания, а если назревает конфликт, постарайтесь не избегать его, а управлять им. Помогите ему сохранить репутацию, и он постарается ей соответствовать.

Конфликтная личность ригидного типа

Подозрителен. Обладает завышенной самооценкой. Постоянно требуется подтверждение собственной значимости. Часто не учитывает изменение ситуации и обстоятельств. Прямолинеен и негибок. С большим трудом принимает точку зрения врача, не очень считается с его мнением. Выражение почтения со стороны окружающих воспринимает как должное. Выражение недоброжелательства со стороны окружающих воспринимается им как обида. Малокритичен по отношению к своим поступкам. Болезненно обидчив, повышенно чувствителен по отношению к мнимым или действительным несправедливостям.

Необходимо проявить максимум терпения и внимания к его мнению, и говорить и действовать «авторитетно». Желательно сначала спросить его ожидания.

Конфликтная личность неуправляемого типа

Импульсивен, недостаточно контролирует себя. Поведение такого человека плохо предсказуемо. Ведет себя вызывающе, агрессивно. Часто в запале не обращает внимания на общепринятые нормы. Характерен высокий уровень притязаний. Несамокритичен. Во многих неудачах, неприятностях склонен обвинять других. Не может грамотно спланировать свою деятельность или последовательно претворить планы в жизнь. Из прошлого опыта (даже горького) извлекает мало пользы на будущее.

Постарайтесь избегать с ним всяческих обсуждений и споров, не убеждайте его в правильности своей точке зрения. Действуйте уверенно, но будьте готовы к неприятностям.

Конфликтная личность сверх пунктуального типа

Скрупулезно относится ко всему. Предъявляет повышенные требования к себе, и окружающим, причем делает это так, что людям кажется, что он придирается. Обладает повышенной тревожностью. Чрезмерно чувствителен к деталям. Склонен придавать излишнее значение замечаниям окружающих. Иногда вдруг порывает отношения потому, что ему кажется, что его обидели. Страдает от себя сам, переживает свои просчеты, неудачи, подчас расплачивается за них даже болезнями (бессонницей, головными болями и т.п.)- Не обладает достаточной силой воли. Не задумывается глубоко над последствиями своих поступков и причинами поступков окружающих.

Будьте с таким пациентом предельно внимательны и вежливы, постарайтесь доступно и четко рассказать о плане лечения и не меняйте его без объяснений. Не углубляясь в подробности возможных рисков и альтернатив (если их вероятность мала).

34

35

Неустойчив в оценках и мнениях. Обладает легкой внушаемостью. Внутренне противоречив. Характерна некоторая непоследовательность поведения. Ориентируется на сиюминутный успех в ситуациях. Недостаточно хорошо видит перспективу. Зависит от мнения окружающих, особенно лидеров. Излишне стремиться к компромиссу. Не обладает достаточной силой воли. Не задумывается глубоко над последствиями своих поступков и причинами поступков окружающих.

Легко поддается вашим уговорам, но, выйдя из кабинета, будет прислушиваться к другим и может посчитать, что его обманули. Терпеливо доказывайте ему, что его выбор, сделанный совместно с Вами - самый правильный.

ТАКТИКА ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ

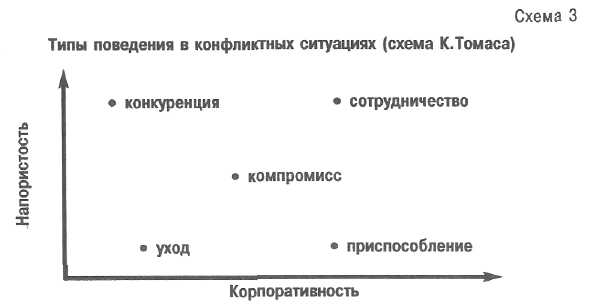

Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях американский психолог К. Томас выделил пять стратегий поведения в конфликтах: конкуренцию, приспособление, уход, компромисс и сотрудничество.

Оказавшись в конфликтной ситуации, человек выбирает, часто неосознанно, один из этих типов поведения. Неосознанный выбор происходит на основе прошлого, часто подсознательного, в основном детского, опыта. Но опыт решения конфликтов в детстве не всегда подходит к взрослым ситуациям. Если в детстве, приходилось кричать и хлопать дверью, чтобы обратить на себя внимание, то вряд ли это подойдет при споре с коллегами. Или когда ребенка ругали, он обиженно уходил в свою комнату или вступал в жаркий спор? При встрече с раздраженным, агрессивно настроенным пациентом может сработать тот же стереотип, который был заложен в детстве.

К выбору неэффективной стратегии могут подтолкнуть стереотипы исторического и культурного характера. Жесткие идеологические стандарты нашего прошлого скорее ориентировали на нетерпимость, борьбу, бескомпромиссность (вспомните «битвы за урожай», «покорение» природы и т.п.) и напротив, упоминание о склонности к компромиссам фактически звучало обвинением в беспринципности. Эти представления наложили несомненный отпечаток на распространение «жестких» стратегий поведения в конфликтных ситуациях, прямолинейной полемике, ведении переговоров. «Отступить без боя» - поведение, которое если не осуждается, то нередко расценивается, как признак слабости. Каждому хочется быть «сильным» и «авторитетным», «крутым» и, если общество видит «силу» не в умении пойти на разумное сотрудничество или на компромисс, а в «борьбе до конца», — люди будут выбирать конфронтацию.

ТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ

Когда Вы находитесь в конфликтной ситуации, для более эффективного решения проблемы взгляните на нее со стороны и осознанно выберите стратегию своего поведения. При этом следует учесть свой собственный настрой, поведение других, вовлеченных в конфликт людей, а также природу самого конфликта (схема 3).

36

37

Избегание (уход) - это поведение в конфликтной ситуации, которое выражается в самоустранении, игнорировании или фактическом отрицании конфликта. Формы ухода от решения проблемы могут быть разными: Вы молчите, «выключаясь» из обсуждения вопроса, демонстративно удаляетесь или обиженно уходите с полным отказом от дальнейших дружеских и деловых отношений с «провинившейся» стороной, язвительно отпуская замечания по поводу оппонентов за «их спиной», и т.д.

Причиной выбора этой стратегии может являться:

неуверенность в себе и своих силах, боязнь про играть;

неопределенность собственной позиции по дан ному конфликтному вопросу;

стремление выиграть дополнительное время для серьезной подготовки к участию в конфликте;

отсутствие полномочий, финансов, времени;

страх потерять что - то.

Если Вы выбрали уход в качестве своей тактики поведения, то Вы можете сэкономить время и «нервные клетки», но в дальнейшем устраняетесь от влияния на ход событий. Конфликт либо решится без учета Ваших интересов, либо не решится и будет разрастаться и углубляться.

Уход, однако, может быть полезен в ситуации, прямо не затрагивающей Ваших интересов, или когда Ваша вовлеченность в разрешение конфликтной ситуации не отражается на ее развитии. Вполне вероятно, что если Вы попытаетесь проигнорировать конфликт: не проявлять своего отношения к нему, сменить тему, выйти из комнаты или сделать что-либо такое, что отсрочит выяснение отношений, то проблема в конечном итоге может решиться сама собой. Если нет, то Вы сможете заняться этой проблемой позже, когда будете готовы к этому.

Приспособление - это поведение, проявляющееся в изменении своих действий и установок под реальным 38

или воображаемым давлением противоположной стороны иногда в ущерб собственным интересам.

Выглядит это следующим образом: Вы уступаете, идете навстречу чужим желаниям и интересам, Вы делаете вид, что все в порядке, даже если что-то очень сильно задевает Вас. Предпочитаете мириться с происходящим, чтобы не испортить отношения: сначала молча соглашаетесь, а потом вынашиваете обиду или план мести, или стараетесь найти обходные пути, чтобы достичь своей цели.

К стратегии приспособления прибегают, если:

конфликтная ситуация не затрагивает жизненно важных целей;

сохранение отношений является более значи мым, чем отстаивание своих интересов;

итог намного важнее для другого человека;

осознают, что правота, возможно, на стороне оп понента;

имеются более важные в данный момент интересы;

У другого больше власти;

полагают, что другой человек может извлечь из этой ситуации полезный урок;

могут добиться цели обходным путем;

— воздействует грубая сила или авторитет. Приспособление, сглаживание конфликта может

быть разумной тактикой, если спор по поводу несуществующих разногласий может испортить взаимоотношения. Бывают случаи, когда конфликты сами собой решаются в ходе нормализации дружеских отношений. Однако в случае серьезного конфликта стратегия приспособления мешает разрешению спорного вопроса, так как не изменяет ситуацию и не дает партнеру возможности узнать подлинную причину Вашего недовольства (раздражения). Если Вы уступаете постоянно, через некоторое время отрицательные эмоции от неудовлетворенности собственных интересов накопятся и перепол-

39

нят чашу терпения. Произойдет большой «взрыв праведного гнева» по незначительному поводу, который окажется для Вас «последней каплей». Со стороны-реакция будет казаться неадекватной, и Вы вряд ли получите поддержку и понимание.

Эту тактику лучше использовать тогда, когда Вы чувствуете, что, немного уступив, Вы мало потеряете. Если Вы считаете, что уступаете в чем-то важном для себя и чувствуете в связи с этим неудовлетворенность, то в этом случае приспособление неприемлемо. Оно также не подходит, если Вы видите, что другой человек может не оценить сделанного Вами и не собирается в свою очередь поступиться чем-то.

Тактика приспособления немного напоминает уход (избегание конфликта), поскольку может быть использована для отсрочки в разрешении проблемы. Основное отличие состоит в том, что Вы действуете вместе с другим человеком, участвуете в ситуации и соглашаетесь выполнять то, что хочет другой. Если же Вы выбираете стратегию избегания, Вы не делаете ничего для удовлетворения интересов другого человека. Вы просто отталкиваете от себя проблему, уходите от нее.

Соперничество - одна из стратегий поведения в конфликтной ситуации, характеризующаяся достижением индивидуальных или групповых целей в условиях противоборства с партнерами. Соперничество (или конкуренция), как правило, характеризуется Вашей сильной вовлеченностью в борьбу, активизацией всех Ваших потенциальных возможностей при полном игнорировании интересов оппонента. Основной принцип этой стратегии: «Чтобы выиграл я, проиграть должен ты!», «Мы за ценой не постоим!».

В поведении соперничество проявляется тем, что Вы (или Ваш коллега, начальник, пациент и т.п.) стремитесь во что бы то ни стало доказать свою правоту, прибегаете к давлению на соперника (стараетесь его пе-

реубедить, переспорить, применить авторитет, власть, экономические или эмоциональные рычаги), требуете безоговорочного согласия и послушания, призываете на помощь союзников, укрепляющих Вашу позицию.

Очень часто люди видят только одно решение конфликтной ситуации: партнер должен отказаться от своей позиции и принять их точку зрения, признав и свою неправоту или даже вину. Если для человека это представляется единственно приемлемым выходом из ситуации, то он будет упорно отстаивать свою позицию, навязывать партнеру свою точку зрения, отрицать его аргументы. В сущности, он не ищет разрешения проблемы, для него уже существует только одно возможное решение - его собственное. На стоматологическом приеме это оправдывают тем, что пациент не имеет достаточных знаний, чтобы на равных обсуждать с врачом выбор лечебных мероприятий. В каких-то ситуациях дело, возможно, в том, что пациент вызывает эмоциональный протест и желание не соглашаться из-за неудачно выбранного им в данной ситуации тона, резкой, неуместной шутки или негативного опыта прошлых отношений.

Но пациент может также выбрать тактику соперничества.

Иногда человек верит в то, что он абсолютно прав, и не понимает, почему другие этого не видят. Иногда ему мешает прислушиваться к аргументам врача привычка всегда брать верх в споре, доминировать, желание быть первым.

Таким образом, причины выбора человеком этой тактики поведения в конфликтной ситуации могут быть следующими:

потребность защитить свои интересы: професси ональные, семейные, имидж и т.п.;

желание установить приоритет, стремление к лидерству;

40

41

недоверие к людям вообще, в том числе к оппо нентам, приписывание поступкам партнера нега тивной мотивации;

эгоцентризм, неумение взглянуть на проблему объективно;

критическая ситуация, которая требует немед ленного решения.

Стратегия соперничества оправдана, если Вы берете контроль в свои руки для того, чтобы спасти жизнь человека, оградить людей от насилия или опрометчивых поступков. Это может быть эффективным тогда, когда Вы обладаете определенной властью, Вы знаете, что Ваше решение в данной ситуации наиболее правильно, и Вы имеете возможность настаивать на нем. Особенно, если время принятия решения ограничено, и при долгом обсуждении могут произойти непоправимые события. Когда Вы берете всю власть в свои руки, игнорируя другие мнения, Ваш авторитет может несколько упасть, но Вы приобретете сторонников, если быстро получите положительный результат.

Однако эта стратегия редко приносит долгосрочные результаты, - уступившая сторона может не поддержать решение, принятое вопреки ее воле, саботировать его выполнение, тайно или явно «ставить палки в колеса» (любое угнетение вызывает протест). Пациент, к мнению которого доктор не прислушивается, найдет другого врача. Фирма, неоправданно жестко эксплуатирующая своих работников, может пострадать от забастовки, ухода лучших специалистов. Брак, в котором одна сторона подавляет другую, как правило, заканчивается полным крахом. Родители, требующие от детей полного подчинения, зачастую сталкиваются с обманом.

Компромисс - это разрешение конфликтной ситуации путем взаимных уступок. Каждая из сторон разумно снижает уровень своих претензий. Форма проявления компромисса может быть разной: Вы с партнером

42

уступаете друг другу ради поддержания дружеских отношений или Ваши силы оказались равными, и ничего не остается, кроме решения разделить желаемый предмет (или нежелательные обязанности) поровну. При этом вы оба с самого начала ищите справедливый исхо-д конфликтной ситуации.

Причинами выбора компромиссного решения являются обычно:

стремление хотя бы к частичному выигрышу;

признание ценностей и интересов других людей;

желание быть объективным;

когда переговоры зашли в тупик, и компромисс - единственный выход.

Выбор компромисса может оказаться полезным в ситуациях, когда обе стороны обладают одинаковой властью и имеют взаимоисключающие интересы. Компромисс бывает иногда последней возможностью прийти к какому-либо решению, которое позволило бы Вам сохранить взаимоотношения и извлечь для себя хоть какую-то пользу. Вы можете выбрать эту тактику и с самого начала, особенно если хотите прийти к соглашению быстро.

Однако компромисс требует определенных навыков в ведении переговоров, чтобы каждый участник чего-то добился. Раздел поровну нередко является справедливым решением: раз мы не можем увеличить размер делимой вещи (премии, компьютера или площади), равноправное пользование имеющимися благами - уже достижение.

Если компромисс был достигнут без тщательного анализа других возможных вариантов решения или на неравноправных условиях, то он будет не самым оптимальным исходом переговоров. Ни одна сторона не будет довольна решением.

Сотрудничество - это тактика поведения, при которой на первое место ставится не решение конкретной

43

конфликтной ситуации, а удовлетворение интересов всех ее участников. Сотрудничество под девизом: «Я хочу, чтобы выиграли все!» означает поиск путей для вовлечения всех заинтересованных лиц в процесс разрешения конфликта и стремление к выгоде для всех вместе и каждого в отдельности.

Эта тактика требует более продолжительной работы по сравнению с другими подходами к конфликту. Вам необходимо затратить какое-то время на поиск скрытых интересов и нужд сторон, выслушать друг друга и затем выработать различные возможные варианты решения проблемы.

Стратегия сотрудничества будет наиболее эффективной, если:

решение проблемы очень важно для обеих сто рон и никто не хочет полностью от него отстра ниться;

есть время поработать над возникшей проблемой;

стороны способны изложить суть своих интере сов и выслушать друг друга;

участники конфликта обладают равной властью или хотят игнорировать разницу в положении для того, чтобы на равных искать решение про блемы.

Целью сотрудничества является выработка долгосрочного взаимовыгодного решения.

Конфликтологи считают, что при избегании (уходе) ни одна из сторон не достигает успеха, при конкуренции, приспособлении, компромиссе - или один выигрывает, другой проигрывает, или проигрывают оба, и только в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше.

Сотрудничеству врача и пациента способствуют входящие в медицину требования информированного согласия пациента на медицинское вмешательство. Концепция информированного согласия родилась в борьбе

с патернализмом в отношениях врача и пациента, когда считалось, что врач — это всезнающий, мудрый, строгий отец, а пациент — несмышленое дитя, которое должно беспрекословно подчиняться мнению старших. Изменение концепции связано с двумя глобальными процессами: развитием общих прав человека, когда с ростом образовательного и культурного уровня населения каждый человек как личность осознает свою неповторимость и ценность, и распространением рыночных отношений на сферу медицинского обслуживания, когда врач становится в позицию лица, продающего медицинскую услугу, а пациент — лица ее покупающего.

При этом стороны торга в правовом отношении равны. В этих условиях врач должен и сам себе доказать, что сделанный выбор для пациента лучший из имеющихся и уметь убедить пациента, донести до него свою логику. Причем, сделать это в такой форме, чтобы последний понял и поверил, что намерение врача — вылечить или помочь не заболеть, а не просто вытягивать деньги. Он должен понять, что и он и врач рискуют. Врач — своей репутацией и профессиональной ответственностью, пациент — своим здоровьем, а порой и жизнью.

Есть и еще один довод против патернализма. В последние годы появилось много информации о том, что патерналистическое отношение к пациенту снижает эффект лечебных мер, что открытость и сотрудничество врача и пациента в принятии решений по лечению повышает шансы пациентов выжить даже при самых страшных диагнозах, включая рак.

Правила информирования пациента предусматривают предоставление информации по 3 основным вопросам: разъяснение по поводу диагноза; информирование о плане лечения; информирование о типичных рисках, связанных с лечением, о возможном его воздействии на качество жизни пациента в будущем. Это помогает пациенту сознательно принимать участие в процессе соб-

44

45

![]()