- •Образования

- •Художественное образование в современных условиях развития школы (на примере Тульского региона)

- •Линия в рисунках детей

- •I. Упражнения позволяют сложный материал освоить малыми порциями. Это в свою очередь позволяет сложный материал сделать доступным пониманию и усвоению учащимися.

- •III. Упражнения готовят к самостоятельному ведению учебно-творческих работ.

- •IV. Упражнения служат связующим звеном между теорией и практикой, руко водством, как именно применить теорию на практике и средством закрепления навыка применения теории на практике.

- •V. Упражнения сокращают путь от теоретического освоения материала по живо писи и рисунку до его практического применения.

- •VI. Упражнения способствуют прочному освоению нового учебного материала.

- •VII. Обучающая роль упражнений.

- •VIII. Упражнения позволяют закрепить полученные знания и умения на практике.

- •IX. Упражнения позволяют развивать природные данные ребенка, то есть его спо собности, а также умения и навыки, полученные в процессе обучения.

- •X. Упражнения позволяют отшлифовать умение до состояния навыка.

- •XI. С помощью упражнений можно легко осуществлять контроль над уровнем знаний, умений и навыков.

- •Вопросы профессиональной подготовки специалиста в системе непрерывного художественного образования г. Магнитогорска

- •Проблемы становление региональных школ дизайна

- •Индивидуализация обучения как условие успешной самореализации студентов в графической подготовке

- •Роль художественного восприятия в процессе подготовки учителей изобразительного искусства

- •Метод и стиль в живописи пейзажа

- •«Методы развития чувства целостности студентов на занятиях живописью»

- •Развитие образного мышления студентов

- •Эскиза живописной сюжетной композиции

- •Особенности формирования колористических способностей в системе архитектурно-дизайнерской профессиональной подготовки

- •Художественно-образная природа стилизованного изображения в процессе обучения декоративному искусству

- •Создание архитектурных построений средствами компьютерных программ

- •Формирование экологической культуры студентов при обучении в вузе

- •Эколого-эстетическое воспитание на уроках изобразительного искусства (фитодизайн в школе)

- •Проблема активизации творческой деятельности студентов художественно-графического факультета в процессе работы над тематическим портретом

- •Зарождение монетного и медальерного искусства на руси

- •Некоторые особенности обучения рисованию студентов начальных курсов

- •Сформировании композиционного восприятия

- •Взаимодействие конструктивных и пластических основ в процессе скульптурной лепки

- •Педагогические особенности обучения живописи головы и портрета

- •Гимн московскому худграфу

- •Содержание

- •Издательство мгоу

- •105005, Г. Москва, Радио, д. 10а,

Линия в рисунках детей

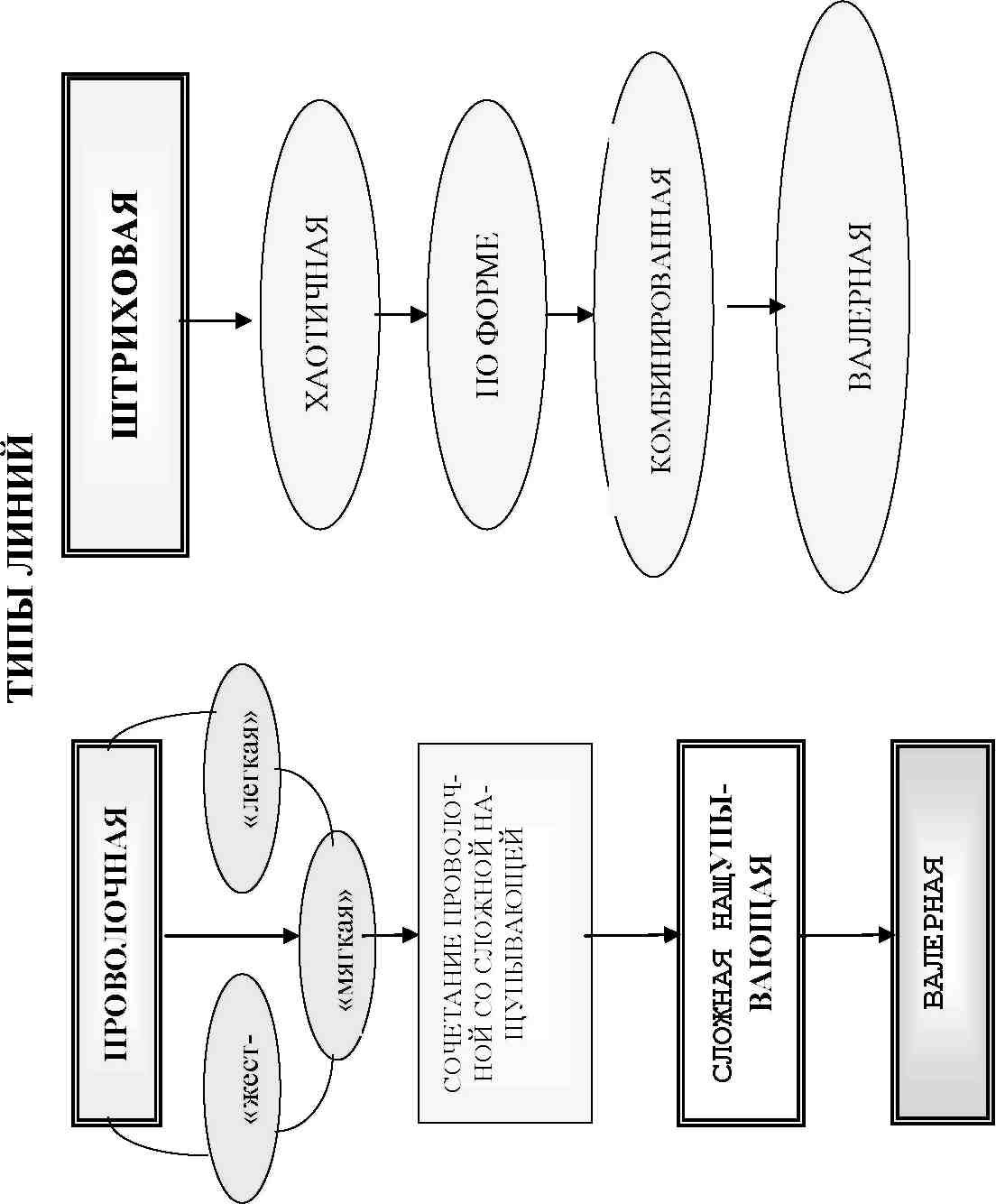

Линия в изобразительной деятельности может говорить о многом. Она может быть изящная, плавная, грубая, порывистая и т.д. Линия в рисунках детей была предметом особого изучения Е.И.Игнатьева. Ее различные проявления достаточно точно отображает уровень развития ребенка в изобразительной деятельности. Е.И.Игнатьев вывел следующую классификацию различных типов линий: проволочная; сложная нащупывающая; штриховая; валерная (1961).

Характер линии во многом определяется сформированностью двигательных навыков ребенка. Проволочная линия, наиболее примитивная, встречается в рисунках дошкольников и младших школьников. Первые опыты, которые совершает ребенок, когда ему дают в руки карандаш, приводят его в необычайно сильное эмоциональное состояние. Крепко сжимая карандаш кулачке, и двигая им по поверхности бумаги, совершая хаотичные движения вместе с тем соотносимые с возможностями подчинения их строению руки, ребенок оставляет на бумаге каракули — целый набор линий, в основном одного направления.

Заканчивается, так называемый доизобразительный период развития ребенка и он начинает рисовать схематические изображения Ребенок может уже правильно держать карандаш и проводить линии в разных направлениях, но координация движений руки еще очень несовершенна и кисть руки часто не в полной мере его слушается. Линия почти не отрывается от бумаги.

Но самое удивительное, что раскрывает особенность овладения той или иной линией, не сама техника рисунка, а то, как ребенок мыслит в данный период детства. Наблюдая за процессом создания рисунка, можно видеть, как ребенок приступает к работе, проговаривая в слух, что очень характерно для маленьких детей и что еще можно наблюдать у первоклассников, о том, что будет нарисовано. Он начинает рисовать лошадку и проводит линию, обозначающую спину и голову, но изображение совершенно очевидно не укладывается в представление ребенка об этом образе и он переключается на изображение собачки и с удовлетворением заканчивает рисунок. Линия почти без отрыва совершила необходимые движения, линия напряженная, проволочная.

Можно констатировать, что реализация образа в рисунке ребенка зачастую почти совпадает с зарождением этого образа. Рисунок возникает очень быстро и движение мысли маленького художника как бы совпадает с движением кончика карандаша, очень незначительно его опережая. Но наступает момент, когда в рисунках появляется сложная нащупывающая линия. Это связано с накоплением достаточно широкого жизненного опыта и возникновением критического отношения к своим рисункам. Ребенок начинает не просто как-либо изображать, но старается придать изображению реалистический вид. Его линия заключает множество отдельных взаимосвязанных штрихов, точнее обозначая контур предмета. Сложная нащупывающая линия характеризует качественный переход на новый уровень развития ребенка. Эта линия выстраивается со значительным опережением мысли. Юный художник как бы предвидит направление этой линии сообразно зрительному образу, но образ в сознании ребенка еще расплывчатый и неопределенный, и он наносит серию пос-

Вестник № 2

ледовательных нащупывающих линий, уже не столь жестких как прежде.

Характерной особенностью изобразительной деятельности на этапе освоения сложной нащупывающей линии становится потребность исправления (уточнения) рисунка, для чего в постоянный обиход вводится ластик. Здесь обнаруживается этап явного перехода изобразительной деятельности из типично эмоционально-чувственной сферы проявлений в рациональную, логическую. Этот этап обусловлен естественным развитием ребенка, и он должен учитываться в работе педагога. Отдельные появления сложной нащупывающей линии, как исключение, можно наблюдать у некоторых первоклассников, но массовый переход на использование этой линии, при благоприятных условиях обучения возможен к 3-4 классу.

На первых порах сложная нащупывающая линия вполне соседствует с проволочной. То, что для ребенка хорошо понятно и не вызывает трудностей в изображении, выполняется уверенно с твердым нажимом, а включение в его изобразительную деятельность новых элементов привносит необходимость более осмысленных и целенаправленных действий, что сопровождается использованием нащупывающей линии. Такое сочетание использования линий продолжается вплоть до 4-5 класса.

Каких-либо конкретных рекомендаций по развитию овладения линией дать нельзя. Это целый комплекс методических мероприятий по различным видам деятельности на занятиях изобразительным искусством. Мы говорим о необходимости проведения осевых и вспомогательных линий и предлагаем детям проводить их осторожно, чуть нажимая. Мы предлагаем детям представить общий строй изображения — композицию, и приводим их к необходимости рассчитывать направление каждой линии. Особую пользу приносит непосредственное рисование с натуры, когда нужно с определенной точностью нарисовать тот или иной объект.

Нащупывающая линия — наиболее распространенный тип линий, используемый в практике работы художника. Чем опытнее художник, чем совершеннее его действия, тем характер нащупывания свертывается в едва заметный строй линий. Начинающий художник в своих действиях нащупывающую линию иногда допускает выстраивать в пределах 0,5 сантиметра, и затем выправляет ее с помощью ластика.

Линейный рисунок основа изобразительной деятельности ребенка. Всякое изображение начинается с его линейного воспроизведения. Сначала ребенок рисует, а затем раскрашивает. Искусство линейного рисунка высоко ценилось в древности, в эпоху Возрождения, в академической системе художественного образования.

Линия обозначает контур предмета, наполняет его деталями, делает изображение этого предмета узнаваемым. Проведение линий разного направления для ребенка вызывает определенные трудности. Так, исследования В.И.Киреенко (1959) показали, что проведение горизонтальных линий для ребенка значительно труднее, чем проведение вертикальных. Чтобы избежать подобных трудностей ребенок часто поворачивает лист на 90 . Большие трудности ребенок испытывает и при проведении наклонных линий.

Совершенствование двигательных навыков быстрее происходит в дошкольном детстве. Дети младшего и среднего дошкольного возраста легко подражают взрослым, которые показываются упражнения в развития двигательных навыков. А известный исследователь изобразительной деятельности дошкольников Н.П. Саку-лина (1965) указывала, что воспитатель должен показывать рисуя. Дети прекрасно наблюдают за движениями, в результате которых возникает линия и контур изображения предмета. Впоследствии они пытаются воспроизводить подобные действия.

Совершенствование в проведении линий особенно закрепляется на уроках

15

Вестник № 2

чистописания. Выполняя упражнения в изображении линий различных направлений, кругов, полукругов, дети осваивают написание букв, которые также являются элементами изображения.

Среди разнообразия линий, используемых как детьми, так и художниками есть штриховая линия. Штриховая линия рассматривается Е.И.Игнатьевым как чистая линия, очень правильно и уверенно очерчивающая контур предмета. Ее использование, по мнению ученого, обнаруживается в деятельности грамотных подростков и у художников (1961).

На наш взгляд эту линию следует рассматривать с несколько иных позиций и применительно всего возрастного диапазона изобразительной деятельности человека. См. схему № 1.

Штриховая линия призвана придать изображению большую материальность, силуэтность, а в профессиональной деятельности объемную моделировку предмета. Здесь можно говорить о различной степени аккуратности в использовании штриховой линии. Очень трудно детям бывает ровно заштриховать какой-либо контур. Линии штриховки распределяются неровно с просветами, выходят за пределы обозначенного контура. К концу младшего школьного возраста двигательные навыки могут быть вполне сформированы, и у отдельных детей мы видим вполне аккуратно заштрихованные изображения. Индивидуальные особенности изобразительной деятельности будут заметны в применении штриховых линий.

Появление штриховой линий у детей обнаруживается в работе с цветными карандашами, когда они пытаются раскрасить свой рисунок. Отдельные участки рисунка могут быть заштрихованы и обычным черным графическим карандашом.

Школьной программой «Изобразительное искусство» предусмотрены задания на объемное воспроизведение гипсовых предметов — геометрических тел, орнаментов, где необходимо выразительное использование штриха. Движение штриха должно следовать движению поверхности формы предмета и быть различной силы нажима. Это очень трудно для школьников. Настоящее обучение в этом направлении возможно в условиях руководства художника-педагога.

Наивысшим достижением в изобразительной деятельности считается владение валерной линией. Валерная линия отличается удивительной пластичностью благодаря переменному нажиму графического материала — грифеля карандаша, сангины, угля и т.п. Совершенство двигательных навыков здесь самого высокого уровня. Наиболее ярким примером подобного изображения можно назвать автопортрет Леонард да Винчи. Спадающие кудри волос, нарисованные валерной линией, с удивительной легкостью обрамляют умудренное жизненным опытом лицо художника.

Валерная линия почти не встречается в детских рисунках. Это удел наиболее талантливых детей. Такой была Надя Рушева (1976). Ее рисунки легки и изящны, выразительны.

Некоторые качества валерной линии можно наблюдать в каракулях младших дошкольников, которые совершая, казалось бы хаотичные движения карандашом, следуют обычно кругообразным движениям руки, и оставляют на бумаге следы карандаша разной толщины.

И, тем не менее, здесь необходимо сделать некоторое отступление. Искусство владения валерной линией в настоящее время в школьной практике фактически утрачено. В прежние времена именно на уроках чистописания этому мастерству придавалось особое значение.

Уже от ученика-первоклассника требовалось правильно держать перьевую

16

Вестник № 2

ручку и, аккуратно набирая чернила выводить линии разного нажима, придавая, например букве «О», изящные утолщения в вертикальных движениях пера. Работа перьевой ручкой дисциплинировала детей, приучала их к аккуратности и оттачивала почерк. Все это способствовало формированию изобразительных навыков детей. Знакомясь с архивами по школьному образованию в 19 веке, мне попался интересный материал. Директор гимназии, принимая на работу учителя рисования, предложил ему в качестве испытания написать предложение каллиграфическим подчерком. Этот листок бумаги прилагался в деле и представлял собой высочайшее мастерство каллиграфического искусства. Очень характерный пример опыта прежней системы народного просвещения — на учителя рисования возлагалась обязанность проводить уроки чистописания.

В настоящее время можно с полной очевидностью констатировать, что каких-либо усилий в совершенствовании владения валерной линией в школьной практике фактически не делается и этому не придается какого-либо значения.

Пластичность и выразительность линии, в том числе и валерной, которой можно и нужно обучать детей на уроках изобразительного искусства, должна быть основой для выполнения эскизов и более продолжительных рисунков.

Рассматривая овладение детьми техники акварельной живописи, обращает на себя внимание то, что первоначальные действия детей, 3 — 5 лет, а иногда и более старших, сводятся к контурному (линейному) изображению, выполненному разными цветами. Свойство кисти, ее мягкость и переменная форма, заставляют ребенка определять нажим на ее кончик. Делает это ребенок еще не осмысленно, но, тем не менее, он старается выдерживать определенную толщину линии.

Школьная программа включает знакомство на занятиях декоративным рисованием с кистевой росписью. Образцами таких росписей являются традиции Гжели, Хохломы, Жестово и др. В освоении технических приемов здесь имеет место искусство валерной линии.

На уроках изобразительного искусства хорошо известно, с каким трудом дети осваивают навыки в проведении линий. Это касается и изображения домов, а также, что очень важно для освоения основ изобразительной грамоты, когда нужно вести конструктивное построение изображения предметов, проводить, например, вертикальные осевые линии и горизонтальные линии, указывающие на величину ширины предмета. В свое время этим вопросом специально занимался известный советский психолог В.И.Киреенко (1954). Его наблюдения, в частности, касались изобразительной деятельности дошкольников. Он обнаружил, что неправильно взятое направление первой линии в рисунке при рисовании домика, приводит к общему нарушению вертикалей и горизонталей.

Опорой для проведения этих линий являются края листа бумаги. Нарушения в проведении горизонталей и вертикалей часто наблюдаются и в подготовке профессиональных художников. Случается это оттого, что лист бумаги неровно прикреплен к мольберту и исходным ориентиром в проведении линий становятся края мольберта. В других случаях, рисующий не замечает отклонений на большом размере листа в силу того, что не в состоянии охватить единым взглядом всю его поверхность. Педагоги в таких случаях советуют рассматривать рисунок с некоторого расстояния, а иногда через зеркальце или при перевернутом положении, что связано с переменой способов восприятия рисунка и обострением анализирующих факторов.

Использование вертикалей и горизонталей в детском рисовании В .И. Киреенко связывал с развитием процесса усложнения отражения связей и отношений предме-

17

Вестник № 2

тов и их частей в изображении. Таким образом, ученый обратил внимание на закономерность усложнения построения образов в изображении, в которых опорными элементами являются параллельно ориентированные положения вертикалей и горизонталей. Горизонталь земли сопоставляется с горизонталью основания и крыши дома, положением неба. Вертикали сопоставляются с боковыми параллелями стен домов, вертикалями деревьев и других объектов.

ЛИНИЯ В РИСУНКЕ

Схема № 1

5 |

|

5 G |

|

ЧНАЯ |

вял |

|

ПЛАВ |

|

TIOVITU |

|

|

ТАЯ |

|

|

НАЯ |

|

|

|

|

ЖЕН |

|

ВИС |

|

$ Ы |

^ |

|

|

|

н |

|

|

Рч |

|

Рч |

G |

|

о |

|

|

< G |

|

G |

|

|

Умение выдерживать точное направление линий также касается и уроков чистописания, на которых ученики должны следовать наклонным и горизонтальным направлениям при изображении букв.

Наблюдения за продуктами изобразительной деятельности детей, выполненных в домашних условиях, на школьных уроках, в условиях специальных занятий, показывают целесообразность выявления следующих характерных признаков линии:

Проволочная линия. Мало осознанные движения руки, держащей карандаш, переходящие в сознательные действия рисующего.

Проволочную линию можно рассматривать в трех различных уровнях:

1-й уровень — линия «жесткая», оставляющая глубокий след на бумаге, стиранию ластиком фактически не подлежит. Такой тип линии самый примитивный, соответствует неразвитым двигательным навыкам руки;

2-й уровень — линия «легкая», иногда неуверенная, тем не менее, эта линия может уточняться, что является важным моментом в изобразительной деятельности детей

3-й уровень — линия «мягкая», выразительная, на всем своем безотрывном протяжении отличается ровным нажимом, изображение четкое, может быть подвергнуто уточнению с помощью ластика.

Сочетание проволочной линии со сложной нащупывающей.. Постепенный переход к сознательным, логическим действиям рисующего.

Сложная нащупывающая линия может рассматриваться в трех качественных уровнях, применительно как изобразительной деятельности на обычных уроках изобразительного искусства, так и в специальной подготовке будущих художников:

Низкий — линия неуверенная, со значительными отклонениями от выбранного построения, движение штрихов, оставляющих след на бумаге (толщина) в пределах 1,5 — 5 миллиметров;

Средний — линия достаточно точно обозначающая построение изображения — движение штрихов, оставляющих след на бумаге (толщина) в пределах 0,5

— 1,5 миллиметров;

— Высокий — линия очень точно обозначающая построение изображения

— движение штрихов, оставляющих след на бумаге (толщина) в пределах 0,3 — 0,5 миллиметров.

ТТТтриховая линия. Спонтанные действия рисующего переходящие в сознательные, а в последствие доведенные до автоматизма.

Низкий — штриховые линии хаотично заполняют пространство обозначенного контура, иногда заходя за его пределы. Штрихи не полностью заполняют контур изображения;

Средний — штриховые линии аккуратно заполняют обозначенный контур. Штрихи ложатся в одном направлении;

Высокий — штрихи ложатся по форме, комбинируются по направлениям (например, форма кринки обозначается сочетанием овальных штрихов по ширине предмета и по его высоте). Наивысший уровень владения штриховой линией, когда эта линия наделяется переменным нажимом, то есть валером..

Валерная линия. Спонтанная, неосознанная. Наличие этих плавных линий в рисунках, наделенных различным нажимом карандаша, направлены на достижение выразительности изображения.

Способность проводить правильно вертикальные и горизонтальные линии. Спонтанные действия переходящие в сознательные

— Низкий — линии в горизонтальных и вертикальных направлениях имеет

19

Вестник № 2

значительные отклонения — до 1-2 сантиметров;

Средний — линии в горизонтальных и вертикальных направлениях имеет незначительные, но все же заметные отклонения;

Высокий — линии точно выдерживают заданные направления.

Таблица № 1. Линия в рисунке.

возраст |

3-5 лет |

5-6 лет |

6-7 лет 1 класс |

7-8 лет 2 класс |

8-9 лет 3 класс |

9-10 лет 4 класс |

10-11 лет 5 класс |

11-12 лет 6 класс |

||||||||||||||||

общее количество |

52-100% |

78-100% |

243 - 100% |

236 - 100% |

248 - 100% |

254 - 100% |

243 - 100% |

239 - 100% |

||||||||||||||||

уровень |

Н |

с |

В |

Н |

С |

В |

Н |

С |

В |

Н |

С |

В |

Н |

С |

В |

Н |

С |

В |

Н |

с |

В |

Н |

С |

В |

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

Проволочная «жесткая» |

46 |

|

|

25 |

|

|

36 |

|

|

5 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

89 |

|

|

32 |

|

|

15 |

|

|

2 |

|

|

0,5 |

|

|

- |

|

|

- |

|

|

- |

|

|

|

Проволочная «легкая» |

|

4 |

|

|

3 |

|

|

19 |

|

|

24 |

|

|

19 |

|

|

15 |

|

|

5 |

|

|

5 |

|

|

7 |

|

|

4 |

|

|

8 |

|

|

10 |

|

|

7,5 |

|

|

6 |

|

|

2 |

|

|

2 |

|

|

Проволочная «мягкая» |

|

|

2 |

|

|

50 |

|

|

175 |

|

|

186 |

|

|

151 |

|

|

109 |

|

|

90 |

|

|

57 |

|

|

4 |

|

|

64 |

|

|

72 |

|

|

79 |

|

|

61 |

|

|

43 |

|

|

37 |

|

|

24 |

|

Сочетание проволочной со сложной нащупывающей |

|

|

13 |

17 |

68 |

114 |

129 |

151 |

||||||||||||||||

|

|

5 |

7 |

27 |

45 |

53 |

64 |

|||||||||||||||||

Сложная нащупывающая |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

1 |

- |

5 |

3 |

1 |

6 |

8 |

2 |

5 |

7 |

7 |

5 |

11 |

9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1,5 |

0,5 |

- |

2 |

1,5 |

0,5 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

3 |

2 |

4 |

3,5 |

|

Штриховая линия |

45 |

7 |

- |

62 |

16 |

- |

187 |

56 |

- |

160 |

73 |

3 |

90 |

153 |

5 |

66 |

183 |

5 |

24 |

214 |

5 |

14 |

217 |

8 |

87 |

13 |

- |

79 |

21 |

- |

77 |

23 |

- |

68 |

31 |

1 |

36 |

62 |

2 |

26 |

72 |

2 |

10 |

88 |

2 |

6 |

91 |

3 |

|

Ватерная |

32* |

- |

- |

- |

3 |

4 |

3 |

4 |

||||||||||||||||

54* |

- |

- |

- |

1Д |

1,4 |

1,3 |

1,5 |

|||||||||||||||||

Направление линий |

52 |

- |

- |

62 |

14 |

2 |

159 |

57 |

27 |

130 |

73 |

33 |

69 |

139 |

40 |

53 |

155 |

46 |

31 |

156 |

56 |

26 |

148 |

65 |

100 |

- |

- |

79 |

18 |

3 |

66 |

23 |

11 |

55 |

31 |

14 |

28 |

56 |

16 |

21 |

61 |

18 |

13 |

64 |

23 |

11 |

62 |

27 |

|

|

100% |

100% |

100% |

100% |

100% |

100% |

100% |

100% |

||||||||||||||||

«Жесткая» проволочная линия характерна для рисунков дошкольников 3-5 лет (89%), значительно сокращается в старшем дошкольном возрасте и почти исчезает в младшем школьном возрасте. Объясняется это совершенствованием двигательных навыков руки ребенка.

«Легкая» проволочная линия в констатирующем эксперименте у детей дошкольного возраста в рисунках наблюдалось достаточно редко. И это проявление в основном было связано с определенной нерешительностью детей, боязнью «испортить» лист бумаги. У детей начальных классов эта линия в рисунках уже занимала значительное место, что говорило уже не столько о нерешительности ребенка, сколько о необходимости иметь возможность исправить изображение, воспользовавшись ластиком. Выделение этого параметра нам представлялось важным для дальнейшей организации обучающего эксперимента.

«Мягкая» проволочная линия, начиная с рисунков детей дошкольного возраста, быстро распространяется в рисунках детей младших классов. В наших экспериментах пик проявления этой линии пришелся на детей вторых классов. В спонтанной изобразительной деятельности эта линия наилучшим образом способствует

20

Вестник № 2

удовлетворению замысла ребенка. Она выразительная и четкая. Рисунок, выполненный ею, отличается ясностью и законченностью. В тоже время эта линия, и соответственно изображение, часто подвергается уточнению с помощью ластика. К среднему школьному возрасту, эта линия постепенно уступает место более качественному характеру линии — сочетанию проволочной линии со сложной нащупывающей.

Отдельные предметы изображения, которые не представляют для ребенка особых трудностей воспроизведения, выполняются «мягкой» проволочной, безотрывной линией. Но там, где возникают проблемы — трудно правильно провести линии в данном направлении, например, горизонтальную линию, не поворачивая листа бумаги, или не совсем ясно как изобразить предмет, появляется сложная нащупывающая линия. «Жесткая» проволочная линия из подобного сочетания уже исключается. Все большее место здесь занимает «легкая» проволочная линия.

Появление сочетания сложной нащупывающей линии с проволочной постоянно увеличивается от класса к классу.

В тоже время, у отдельных школьников рисунки начинают выстраиваться с помощью сложной нащупывающей линии. Особенно это характерно в тех случаях, когда учитель-предметник ставит специальные задания на выполнение изображений с натуры — гипсовые геометрические тела, гипсовые розетки и т.д. Специально поставленная задача на графическое исполнение изображения, провоцирует детей на поиски более точного построения рисунка, и соответственно на использование нащупывающей линии. И здесь начинают проявляться характерные индивидуальные особенности детей, при которых для одних, проведение таких линий представляет определенные трудности и качество таких линий достаточно низкое, а для других — движение линий более правильные и четкие. Особенно различия в качественных уровнях сложной нащупывающей линии, обнаруживаются на специальных занятиях рисунком в классах с углубленным изучением предметов изобразительного цикла или в детских художественных школах.

Эта же проблема существенна и в профессиональной подготовке художников. Хорошо известно, что навыки в свободном владении карандашом или другими графическими материалами, должны постоянно подкрепляться каждодневными набросками и зарисовками.

Штриховая линия от возраста к возрасту приобретает все более аккуратные способы реализации. Штрихи все меньше заходят за контур изображения и более плотно заполняют заданный контур. Заметно улучшение способов использования штрихов — от хаотичных к движению по форме. Но следует отметить, что этот процесс на практике связан исключительно со спонтанными проявлениями ребенка в изобразительной деятельности, по крайней мере, до тех пор, пока ребенком не займется учитель-предметник. Поэтому прогресс в этом направлении явно недостаточный.

Валерная линия в рисунках выполненных на уроках изобразительного искусства обнаруживались крайне редко и только в тех случаях, когда ребенок делал очень быстрые изображения.

Направлению линий на занятиях и уроках изобразительным искусством придается крайне мало внимания. И здесь ребенок, также предоставлен сам себе и прогресс очень незначительный.

Результаты наблюдений указывают на явные недостатки в работе педагогов и учителей изобразительного искусства, которые совершенно не придают значения характеру линии в рисунках детей. Чисто графическим навыкам уделяется очень мало внимания. В начальных классах почти не встречаются задания по рисунку. В

21

Вестник № 2

5-6-ых классах, где такие уроки включены в программу, но они практически игнорируются учителями.

Линия не только основа любого изображения — характер этой линии имеет существенное значение в выразительном построении композиции. Возрастные изменения ребенка отражаются и в характере используемой им линии в рисунке. Насколько сознание включено в изобразительный процесс, насколько оно управляет движением руки, насколько оно опережает это движение.

На занятиях с детьми, особенно, когда это касается рисунка как такового, фактически отсутствует так называемый «натуральный» метод, основу которого составляют быстрые наброски и зарисовки. Гибкость руки, острота восприятия на таких занятиях совершенно не развиваются. Рисунку и линии, которая выстраивает рисунок, как основе живописных и декоративных композиций, учителями на уроках изобразительного искусства не придается особого значения.

Совершенствование в использовании линии в рисунке обнаруживает определенные переходы в процессах изобразительной деятельности детей.

Так, проволочная линия, «жесткая», в основе которой лежат еще очень неосознанные психические процессы, постепенно заменяется «легкой» и «мягкой», предполагающей некоторое целенаправленное действие, в основе которого все больше обнаруживается некоторый внутренний план действий.

Сочетание проволочной со сложной нащупывающей линией еще больше обнаруживает выше указанные тенденции. Появление сложной нащупывающей линии в рисунке указывает на переход в плоскость логического подхода в процессах изобразительной деятельности начинающего художника.

Штриховая линия в рисунках дошкольников — своеобразная раскраска, ее использование основано на ярко выраженных эмоциональных процессах. Постепенно ее использование наполняется определенной логикой подчинения смыслу и форме предметов. Однако, совершенствование технических приемов в овладении штриховой линией переводит рисующего в плоскость творческого состояния, при котором он не заботится об «аккуратности» штриха, а использует его как некое выразительное средство изображения. Штрих может наполняться своеобразным вале-ром, в котором много неповторимости и внешней случайности, который и составляет творческую основу изображения. Действия художника, здесь приобретают «осмысленную» легкость, освобожденную от логической направленности, придающее изображению неповторимую индивидуальность и яркость.

Валерная линия обнаруживается во многих каракулях. Линии эти крайне случайны, неосознанны. Впоследствии такие линии исчезают и появляются только в отдельных изображениях набросочного характера.

На наш взгляд использование валерной линии может шире представить возможности изобразительной деятельности ребенка. Научить ребенка более гибко использовать изобразительные навыки для быстрого фиксирования предметов окружающей действительности.

Правильное проведение вертикальных и горизонтальных линий явно обнаруживает тенденции перехода от неосознанных действий к сознательным, а затем, в силу совершенствования технических навыков, эти действия могут обрести ту легкость, при которой художник уже не думает о том, как у него может получиться изображения этих линий.

22

Вестник № 2

ЛИТЕРАТУРА:

Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка. — М.: Изд-во АПН РСФСР, 1950. — 508 с.

Графика Нади Рушевой. Альбом. — М.: Изобразительное искусство, 1976. — 120 с, ил.

Игнатьев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей. — 2-е изд., доп. — М.: Учпедгиз,

1961.-223 с.

4. Киреенко В.И. Наблюдения над использованием вертикали и горизонтали в детских рисунках/

Психология рисунка и живописи. М., АПН РСФСР. 1954. С.59 - 68.

5. Киреенко В.И. Психология способностей в изобразительной деятельности. — М.: Изд-во АПН

РСФСР, 1959.-304 с.

Кузин B.C. Психология. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: АГАР, 1997. — 304 с, ил

Сакулина Н.П. Рисование в дошкольном детстве. — М.: Просвещение, 1965. — 214 с.

Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. М.: Искусство, 1952. — 592 с.

23

Вестник № 2

Кармазина М.В.,

аспирант Кафедра теории и методики преподавания изобразительного искусства МПГУ

РОЛЬ УПРАЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЖИВОПИСИ И РИСУНКА

Специфика предметов живопись и рисунок заключается в том, что данные предметы включают в себя два основных вида работы. Упражнения и учебно-творческие задания. Оба вида работы тесно взаимосвязаны между собой.

Упражнения и учебно-творческие работы во многих случаях до сих пор не являются звеньями в одной цепи образовательной системы. Между тем, от реализации целей и задач каждого из этих видов работ во многом может зависеть успех всего образовательного процесса. Их объединяет общая цель. И упражнения и учебно-творческие работы призваны обеспечить усвоение материала на теоретическом и практическом уровне. Но их роли на пути реализации данной цели различны.

Основная роль упражнений заключается в подготовке учащихся к самостоятельному выполнению учебно-творческих заданий. Значит, упражнения носят вспомогательный характер.

Основная роль учебно-творческих работ заключается в обобщении пройденного материала по изучаемой теме. То есть учебно-творческие работы это конечный результат освоения изучаемой темы. Его апофеоз.