- •Возрастная психология и психология развития. Предмет возрастной психологии. Теоретические и практические задачи возрастной психологии.

- •Стратегии и методы исследования психического развития ребенка.

- •Рост и развитие ребенка. Критерии развития. Детерминанты психического развития.

- •Проблема «обучения и развития» в работах л.С. Выготского. Понятие «зоны ближайшего развития». Проблема сензитивных периодов.

- •Проблема «обучения и развития» в работах ж.Пиаже и его последователей. Экспериментальная критика представлений ж.Пиаже о проблеме «обучения и развития».

- •Роль общения в психическом развитии ребенка. Психологическая характеристика старения и старости.

- •Общая характеристика кризисов развития. Значение кризисов в психическом развитии ребенка. Характеристика критических возрастов.

- •Психологические особенности зрелых возрастов.

- •Психологическая характеристика подросткового возраста и юношеского возраста.

- •Психологические особенности детей младшего школьного возраста.

- •Проблема психологической готовности ребенка к школьному обучению.

- •Понятие эгоцентризма и эгоцентрической речи (ж.Пиаже, л.С.Выготский).

- •Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. Психологические особенности детей дошкольного возраста.

- •Психологические особенности детей раннего возраста.

- •Психологические особенности детей младенческого возраста.

- •Теория периодизации психического развития д.Б.Эльконина.

- •Понятие ведущей деятельности. Характеристика ведущей деятельности в разных возрастных периодах.

- •Проблема периодизации в работах л.С.Выготского. Понятие «возраста», «социальной ситуации развития», «возрастных новообразований». Основные новообразования различных возрастных периодов.

Проблема «обучения и развития» в работах ж.Пиаже и его последователей. Экспериментальная критика представлений ж.Пиаже о проблеме «обучения и развития».

В концепции Пиаже обучение рассматривается как внешний процесс, который должен быть согласован с ходом детского развития. Но сам по себе не участвующий активно в детском развитии, ничего в нем не меняющий и скорее использующий достижения развития, чем подвигающий ход и изменяющий его направление.

Пиаже и его последователи такие, как Греко, Морф, Смедслунд, стремились доказать прямую зависимость возможностей обучения от достигнутого ребенком уровня развития. Они считали, что обучение – фрагмент когнитивного развития, который облегчается или ускоряется под влиянием опыта.

Обучение может способствовать формированию новых интеллектуальных структур только косвенно - путем упражнения более элементарных структур предшествующего этапа развития. Эксперимент Морфа – обучение детей логическому включению показал, что обучение подчинено уровню развития субъекта.

Со временем, однако, представители Женевской школы стали придавать исследованиям обучения большее значение. В книге "Научение и развитие познания", написанной ближайшими сотрудниками Пиаже - Б. Инельдер, X. Синклер, М. Бове, обучающий эксперимент расценивается как наиболее адекватный путь исследования динамики умственного развития ребенка.

Женевские психологи первой задачей при организации обучающих экспериментов поставили добиться "активного функционирования имеющихся у ребенка схем действия". Исследователи стремились "экспериментально смоделировать условия спонтанного развития" с естественно возникающими у самого ребенка противоречиями и вопросами по поводу задачи и собственными же способами их разрешения. Это было обусловлено пониманием познавательного развития в теории Пиаже как процесса активного воздействия ребенка на внешний мир, видоизменение сложившихся структур согласно особенностям новых задач.

Инельдер и ее коллегами был разработан обучающий эксперимент: обучение понятию сохранения длины.

Задача: выяснить то, как дети, владеющие самым элементарным из понятий сохранения количества - сохранением численности элементов множества, достигают гораздо более сложного понятия инвариантности длины.

Сначала им показывали два ряда спичек, причем вначале элементы рядов были расположены во взаимно-однозначном соответствии, а затем на глазах ребенка один из рядов превращали в ломаную линию. Детям задавали два вопроса: о сохранении числа и длины.

После этого следовали три обучающих задания. Экспериментатор предлагал ребенку самостоятельно построить дорожки такой же длины, как каждая из трех ему предъявленных. Ребенок получал более короткие спички, чем спички, из которых строились дорожки экспериментатора (отношение длин составляло 5 : 7).

В первой, самой трудной, задаче экспериментатор выстраивал зигзагообразную линию.

Во второй задаче ребенку также предлагалось построить прямую линию, равную по своей длине ломаной линии экспериментатора в стороне - на другом конце стола.

В третьей задаче, где дорожка экспериментатора была прямой, ребенок получал задание построить точно такую же дорожку прямо под ней.

В ходе эксперимента от испытуемого требовалось обязательно объяснить свой вариант решения. Экспериментатор время от времени предлагал ребенку вернуться и пересмотреть свое решение предшествующей задачи.

В следующий раз испытуемые получали возможность упражняться в координации длины и числа элементов.

После окончания занятий с детьми было установлено, что у 10 из 17 испытуемых произошел положительный сдвиг в понимании сохранения длины: 5 человек полностью овладела указанным понятием к концу обучения, другая часть достигла промежуточных форм понятия. Были и такие дети, которые совсем не продвинулись в своем операциональном развитии.

В задаче Пиаже на логическое включение ребенку показывают букет, составленный, например, из 10 примул и 2 роз, и спрашивают, чего больше в букете - примул или цветов? В ответ дети, отвечают, что "больше примул". Психологическое объяснение этой ошибки, с точки зрения Пиаже, состоит в том, что, начиная оценивать А, ребенок мысленно отделяет его от всего набора В, в результате чего В перестает существовать в качестве класса и ребенок сравнивает А и А' (вместо А и В). Таким образом, до 8-9 лет дети не способны сохранять логическое целое при анализе его частей.

Для организации деятельности ребенка, ведущей к пониманию логического включения, в качестве основной была выбрана следующая ситуация. Экспериментатор давал одной из кукол набор фруктов, состоящий из двух подклассов (например, двух яблок и четырех груш), и затем предлагал ребенку отсчитать другой кукле "больше яблок, но такое же количество фруктов (чтобы съесть поровну)". Чтобы решить эту задачу, ребенок должен был изменить число элементов подклассов, сохранив при этом общее количество элементов класса.

Найти решение задачи в общем виде, а для этого установить отношения между подклассами при таком методе обучения смогли только около трети испытуемых - в основном те, кто в начале обучения находился на более высоких стадиях операционального развития. Остальные дети лишь в большей или меньшей степени повысили свой уровень рассуждения. Но, независимо от количественного соотношения полного или частичного успеха испытуемых в достижении понимания логической операции включения, результаты эксперимента свидетельствуют, по мнению авторов, о том, что в ходе проведенного обучения удалось затронуть внутренние механизмы операционального развития детей.

Теоретическая и экспериментальная критика операциональной теории интеллекта Ж.Пиаже.

Экспериментальная критика:

Критика Т. Бауэра. Понимание постоянства людей приходит к младенцу несколько раньше, чем понимание постоянства предметов, однако в обоих случаях оно проходит практически одни и те же стадии развития. В экспериментах Т. Г. Р. Бауэра (Bower, 1971) зеркала располагались таким образом, чтобы младенец видел многократное отражение лица матери. Бауэр обнаружил, что младенцы младше 5 месяца не испытывали беспокойства, видя сразу несколько "матерей", более того - это их очень радовало. Однако примерно в 5 месяцев малыши ожидали увидеть только одну маму и проявляли сильное беспокойство при виде нескольких. (Аналогичным образом появление сестры-близнеца матери вызывает радость у 4-месячного младенца, но ребенка в возрасте 5,5 месяцев сильно беспокоит, - в том случае, если он видит свою тетю в первый раз.)

Критика М. Дональдсон М. Дональдсон предположил, что ошибки детей при логическом решении задач связаны больше не с их ограничениями в понимании вопросов, а с абстрактностью, отвлеченностью этих задач, не имеющих социального контекста.

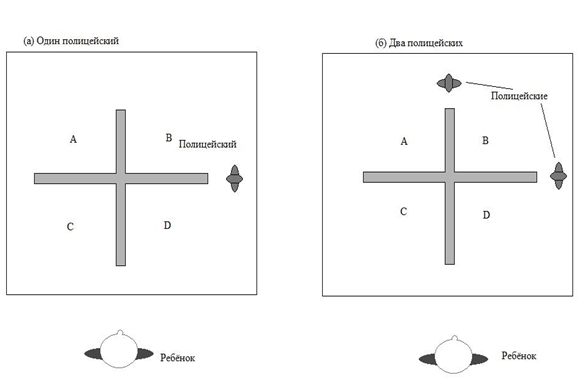

В задачах Маргарет Дональдсон ребенок должен был спрятать куклу мальчика сначала от одного, а затем от двух полицейских. В этой задаче дети 3,5 лет давали 90% правильных ответов.

Критика Х. Виммера. Задача на «неожиданное перемещение спрятанного» проводилась для 3-х летних детей (Х.Виммер): игра, когда одна кукла прячет шоколадку в ящик стола и выходит из комнаты, а другая кукла перекладывает ее в буфет. Первая кукла возвращается в комнату и должна найти спрятанное. Вопрос -где искать? Дети ошибались, отвечая, что искать надо в буфете. Ребенок путает свое знание и то, что неизвестно тому, кто ищет. То есть это пример эгоцентризма, неспособности отвлечься от собственного знания и встать на позицию другого человека. Хотя уже 4-х летние дети давали правильный ответ.

Критика П. Брайант и Т. Трабаццо. В эксперименте другого типа Брайант и Трабассо (Bryant, 1974) постарались показать, что трудности маленьких детей с логическими выводами являются в действительности проблемами памяти. Пиаже показал, что, хотя ребенок видит, что палочка А короче палочки Б и что Б короче, чем В, он не может сделать логический вывод, что А должна быть короче, чем В. Брайант и Трабассо, однако, выдвинули гипотезу, что маленькие дети просто забывают более ранние сравнения. Поэтому они обучили детей тому, как эти сравнения запомнить, и обнаружили, что дети впоследствии, по всей видимости, были способны делать логические выводы. Таким образом, дети еще раз показали себя менее нелогичными, чем предполагал Пиаже.

Теоретическая критика:

за использование биологических механизмов при объяснении развития интеллекта;

за игнорирование связей когнитивных способностей детей с их эмоциональной сферой;

за нерепрезентативность выборки;

за неформализованность используемых методов, в первую очередь, клинической беседы;

за недостаточнную экологическую валидность заданий Ж. Пиаже;

за недооценку когнитивных способностей детей;

за игнорирование преимущества образного мышления;

не раскрыты механизмы перехода от одной стадии к другой, факторы, которые ответственны за этот переход;

факты, полученные Ж. Пиаже можно интерпретировать с других теоретических позиций (информационный подход к развитию и т.д.);

ставится под сомнение возможность достижения высших стадий формального интеллекта всеми взрослыми людьми

Критика Л.С. Выготского:

за понимание социализации как нечто, что накладывается извне на изначально эгоцентрический интеллект ребенка,

Согласно Л.С.Выготскому, человек становится человеком, усваивая накопленное человечеством культурное богатство. Это богатство существует с помощью огромного количества знаков, которыми человек должен овладеть. Главное состоит в том, что знак исходно социален. Он всегда интерсубъективен, принадлежит не индивиду, а процессу межсубъектного взаимодействия. Любая высшая психическая функция (человеческое восприятие, память, мышление, произвольное сознательное действие) первоначально возникает и существует как внешняя, разделенная »а двоих, реализуемая, как минимум, двумя взаимодействующими субъектами. Освоенный знак преобразует психику, очеловечивает ее. Знак неотделим от форм общения и интериоризируется вместе с ними. Содержание знака исторически конкретно Оно меняется и в течение онтогенетического развития каждого человека Если Ж. Пиаже считает, что ребенок первоначально асоциален а затем как бы врастает в общество, то, по мнению Л.С. Выготского ребенок сразу исходно включен в общество, вне которого он существовать не способен. Тем самым утверждается социальная природа интеллекта и всех входящих в его состав психических функций.

за понимание эгоцентрической речи в развитии ребенка;

Выготский подверг глубокой теоретической и экспериментальной критике концепцию эгоцентризма детского мышления, в которой эгоцентризм рассматривается как переходная стадия от аутизма (грез, фантазий младенца) к социализации. Выготский теоретически ясно доказал, что аутизм не может быть первичной стадией в развитии ума ни в филогенезе, так как животное знает лишь один, реальный, способ удовлетворения потребности; ни в историческом развитии человечества, поскольку дикарь совершает свои «аутистические глупости» только там, где опыт и знания оказываются недостаточными; ни в онтогенезе, так как практический опыт составляет кардинальный фактор в психическом развитии ребенка. Само общение ребенка со взрослым составляет практическую материальную деятельность. Как в процессе «очеловечивания» в ходе антропогенеза, так и в онтогенезе психики ребенка духовный момент возникает в системе этих материальных отношений (А. В. Запорожец, П. Я. Гальперин).

за решение проблемы соотношения развития и обучения

Пиаже: Согласно точке зрения, высказанной известным швейцарским психологом Ж. Пиаже и развиваемой его школой, отрицается связь между обучением и развитием ребенка. Эта независимость выражается, в частности, в том, что мышление ребенка проходит через известные стадии, независимо от того, обучается он или не обучается. А относительность независимости этих процессов состоит в том, что для того, чтобы обучение стало возможным, развитие должно подготовить для этого соответствующую основу. Обучение в этом случае "идет в хвосте развития", оно как бы надстраивается над созреванием.

Выготский: Обучение идет впереди развития и ведет его за собой. Развитие и обучение – не совпадающие по времени процессы, между ними существует сложная, меняющаяся в течение жизни взаимозависимость. Этот подход характерен для культурно-исторической теории развития Л.С. Выготского. Здесь обучение понимается более широко: как общение, как сотрудничество ребенка и взрослого, в ходе которого взрослый помогает открыть ребенку предметы и способы их употребления. Обучение есть планомерная организация развития ребенка. Обучение – движущая сила развития, побуждает к развитию те процессы, которые без него невозможны. Основная роль обучения – создание возможности овладения собственным поведением.

Решая проблему взаимосвязи обучения и развития, Л.С. Выготский выделяет два уровня развития ребенка: один проявляется в его самостоятельной деятельности (актуальный уровень развития), другой – в сотрудничестве с другими людьми (зона ближайшего развития). Данная идея имеет принципиальное значение для понимания процесса организации обучения, диагностики индивидуального развития и успешности обучения. По мнению Л.С. Выготского, в сотрудничестве ребенок способен сделать намного больше, чем самостоятельно. Сотрудничество – это один из параметров социального окружения, который является источником развития в онтогенезе. Сотрудничество может приобретать и форму подражания, но подражание возможно только потому, что лежит в «зоне ближайшего развития» ребенка. Подражание делает возможным «культурное развитие ребенка», формирование у него высших психических функций.

Критика Л.С. Выготского, А. Валлона и др.:

недооценка социальных и культурных условий как фактора развития

Критика А. Бандуры и др.:

переоценка спонтанности когнитивного развития ребенка, игнорирование влияния обучения на него;

отсутствие универсальности стадий, т.е. не существует каких-либо общих ментальных структур, стоящих за многочисленными навыками (арифметические, коммуникативные и т.д.)