- •Определение биологии как науки. Предмет и методы биологии . Человек как объект биологии. Биосоциальная природа человека.

- •Определение жизни. Фундаментальные свойства живого. Информационные потоки жизни, их роль в проявлении свойств живого

- •Современные теории и главные этапы возникновения и развития жизни на Земле

- •Клеточная теория, её основные положения, современное состояние. Типы клеточной организации.

- •Клеточный цикл, его периодизация, механизмы его регуляции. Гибель клетки: апоптоз и некроз. Апоптоз клеток, его биологическая роль. Проблема клеточной пролиферации в медицине.

- •Молекулярные основы жизни. Химическая организация генетического материала. Структура днк и рнк. Виды рнк.

- •Интерфазная хромосома. Эухроматин и гетерохроматин. Факультативный и конститутивный, гетерохроматин, их роль в регуляции потока генетической информации.

- •Репликация. Репликативный комплекс, последовательность процессов репликации. Полуконсервативный способ репликации днк, его особенности в связи с антипараллельным строением цепей

- •Особенности организации генома эукариот. Строение эукариотического гена, регуляция его активности

- •16. Особенности экспрессии генетической информации у прокариот. Оперонная модель регуляции экспрессии генов у прокариот ф. Жакоба и ж. Моно. Позитивная и негативная индукция транскрипции

- •17Сравнительная характеристика репликации и транскрипции у про- и эукариотических организмов. Последствия нарушения нормального хода репликации днк.

- •18Синтез белка. Посттрансляционные изменения полипептидной цепи.

- •22. Ген, его свойства (дискретность, стабильность, лабильность, полиаллелизм, специфичность, плейотропия).

- •24. Независимое и сцепленное наследование признаков. Хромосомная теория наследственности.

- •25. Пол организма. Типы определения пола (прогамный, эпигамный, сингамный). Роль генотипа и среды в развитии признаков пола.

- •26. Репарация генетического материала. Фотореактивация. Темновая репарация. Этапы. Мутации, связанные с нарушением репарации. Примеры.

- •29. Мутационная изменчивость. Свойства мутаций и причины их появлений.Классификация мутаций: по уровню организации наследственного материала, биологическим эффектам, месту возникновения.

- •30. Генные мутации без сдвига рамки считывания и со сдвигом рамки считывания, механизмы их возникновения. Моногенные болезни. Примеры.

- •31. Хромосомные мутации: механизмы делеций и дубликаций, инверсий, транслокации, их виды и причины появления. Значение в развитии патологических состояний человека.

- •37.Популяционно–статистический метод генетики; его значение в изучении генетической структуры популяций. Закон и формула Харди – Вайнберга.

- •38. Методы генетики человека: дерматоглифический (на примере анализа собственного дерматоглифа), генетики соматических клеток, изучения днк; их роль в изучении наследственной патологии человека.

- •Методы генетики соматических клеток

- •39.Моногенные болезни. Аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, гоносомные типы наследования. Основные характеристики, примеры родословных.

- •41.Понятие о болезнях с нетрадиционным наследованием (митохондриальные, болезни импритинга, болезни экспансии тринуклеотидных повторов). Примеры.

- •Гаметогенез как процесс образования половых клеток. Мейоз: цитогенетическая характеристика. Особенности ово- и сперматогенеза у человека.

- •Формы и способы размножения организмов. Биологический аспект репродукции человека. Экстракорпоральное оплодотворение; морально- этические аспекты.

- •Понятие провизорных органов хордовых. Особенности развития этих органов в группе Anamnia и Amniota. Типы плацент. Нарушение процессов развития и редукции зародышевых оболочек у человека.

- •Особенности эмбрионального развития плацентарных млекопитающих и человека.

- •Биологические и социальные аспекты старения и смерти организма. Генетические, молекулярные, клеточные и системные механизмы старения. Проблема долголетия. Понятие о геронтологии и гериатрии.

- •55.Эмбриональная индукция, компетенция тканей и их роль в процессах гисто-и органогенеза.

- •58.Нервная регуляция онтогенеза. Взаимодействие нервных центров с иннервируемыми органами. Механизмы и уровни гуморальной регуляции. Последствия нарушения нервной и гормональной регуляции. Примеры.

- •59.Межклеточные взаимодействия на разных этапах онтогенеза. Эмбриональная индукция, её виды. Опыты г. Шпемана в изучении явления эмбриональной индукции.

- •64.Регенерация как процесс поддержания целостности биологических систем. Физиологическая регенерация, её значение. Фазы, механизмы регуляции. Значение регенерации для биологии и медицины.

- •65.Репаративная регенерация. Способы; механизмы (молекулярно-генетические, клеточные и системные). Регуляция регенерации. Особенности восстановительных процессов у человека.

- •66.Генофонд популяции; генетическая гетерогенность; генетическое единство, динамическое равновесие. Частоты аллелей и генотипов. Закон Харди-Вайнберга.

- •70.Особенности действия элементарных эволюционных факторов в человеческих популяциях (мутации, миграции). Мутационный груз, его биологическая сущность и значение. Опасность индуцированного мутагенеза.

- •71.Специфика действия естественного отбора и изоляции в генетических популяциях. Демы. Изоляты. Дрейф генов. Особенности генофондов изолятов.

- •76.Филогенез покровов тела хордовых животных. Онтофилогенетические пороки. Примеры.

- •77.Филогенез опорно-двигательной системы. Онтофилогенетические пороки костной и мышечной систем. Примеры.

- •78.Филогенез пищеварительной и дыхательной систем хордовых животных. Онтофилогенетические пороки. Примеры.

- •1.Появление дифференцировки дыхательных путей.

- •2.Увеличение дыхательной поверхности легких

- •3.Формирование вспомогательного аппарата органов дыхания

- •79.Филогенез кровеносной системы хордовых животных. Онтофилогенетические пороки сердца и кровеносных сосудов. Примеры.

- •80.Филогенез мочеполовой системы позвоночных. Эволюция нефрона и мочеполовых протоков. Онтофилогенетические пороки. Примеры.

- •81. Филогенез эндокринной и нервной систем хордовых животных. Онтофилогенетические пороки. Примеры.

- •82. Онтофилогенетические врождённые пороки систем органов человека. Классификация, их место и значение в развитии патологии у человека. Примеры.

- •83. Место человека в системе животного мира. Качественные особенности человека как биосоциального существа. Соотношение биологического и социального в человеке на разных этапах антропогенеза.

- •84. Основные этапы антропогенеза. Адаптивные экологические типы человека, их соотношение с расами и происхождение. Роль социальной среды в дифференциации человечества на современном этапе.

- •85. Внутривидовая дифференцировка человечества. Расы как выражение генетического полиморфизма человечества. Видовое единство человечества.

- •86. Предмет, структура и методы экологии.

- •87. Эндоэкология. Аутэкология. Аутэкологические понятия и законы: реакция организма, адаптация.

- •88. Демэкология. Экологическая характеристика популяции. Генофонд популяции. Прикладные значения демэкологии.

- •89. Синэкология, предмет, содержание. Экологическая характеристика и структура синэкологических систем.

- •90. Эволюция биогеоценозов. Понятия о первичной и вторичной сукцессии.

- •91. Учение о биосфере. Биогеохимические циклы. Изменения в биосфере, вызванные человеком. Правовые основы охраны природы.

- •92. Предмет и содержание экологии человека, ее связь с науками о здоровье человека, основные этапы развития. Антропоэкосистема, ее структура и основные характеристики.

- •94. Исторические аспекты взаимодействия человека с окружающей средой. Развитие общества и типы общественного здоровья, их характеристики и определяющие факторы.

- •95. Абиотические факторы окружающей среды. Комфортность климатогеографических условий проживания людей. Географические подтипы и локальные варианты популяционного здоровья.

- •96. Влияние солнечного излучения на организм человека. Основные адаптационные реакции организма человека на солнечное излучение.

- •98. Адаптация, как механизм взаимодействия человека с окружающей средой. Виды адаптации. Адаптивные типы людей. Адаптация и акклиматизация.

- •99. Изменения в биосфере, вызванные человеком. Экологические кризисы и их роль в эволюции. Глобальный экологический кризис и его признаки.

- •102. Влияние факторов гидросферы на здоровье человека. Факторы воды, вызывающие заболевания человека. Основные источники антропогенного загрязнения водоемов.

- •105. Экологические аспекты здоровья городских и сельских жителей. Химическое, биологические и информационное загрязнение окружающей среды, и их влияние на здоровье людей.

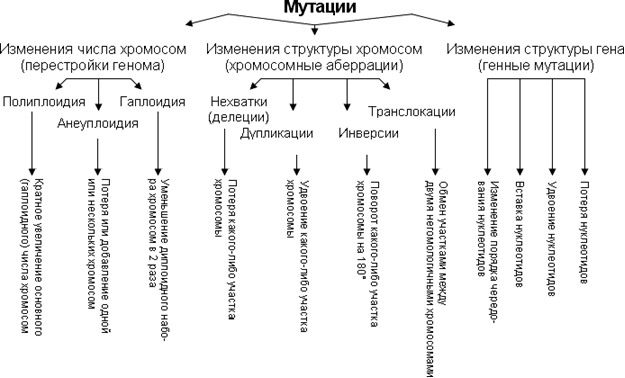

31. Хромосомные мутации: механизмы делеций и дубликаций, инверсий, транслокации, их виды и причины появления. Значение в развитии патологических состояний человека.

В основе изменения структуры хромосомы, как правило, лежит первоначальное нарушение ее целостности — разрывы, которые сопровождаются различными перестройками, называемыми хромосомными мутациями.

Разрывы хромосом происходят закономерно в ходе кроссинговера, когда они сопровождаются обменом соответствующими участками между гомологами. Нарушение кроссинговера, при котором хромосомы обмениваются неравноценным генетическим материалом, приводит к появлению новых групп сцепления, где отдельные участки выпадают — делении — или удваиваются — дупликации. При таких перестройках изменяется число генов в группе сцепления.

Разрывы хромосом могут возникать также под влиянием различных мутагенных факторов, главным образом физических (ионизирующего и других видов излучения), некоторых химических соединений, вирусов.

Нарушение целостности хромосомы может сопровождаться поворотом ее участка, находящегося между двумя разрывами, на 180° — инверсия. В зависимости от того, включает ли данный участок область центромеры или нет, различают перицентрические и парацентрические инверсии.

Фрагмент хромосомы, отделившийся от нее при разрыве, может быть утрачен клеткой при очередном митозе, если он не имеет центромеры. Чаще такой фрагмент прикрепляется к одной из хромосом — транслокация. Возможно присоединение фрагмента к своей же хромосоме, но в новом месте — транспозиция. Таким образом, различные виды инверсий и транслокаций характеризуются изменением локализации генов.

Таким образом, изменения хромосомной организации, чаще всего оказывающие неблагоприятное воздействие на жизнеспособность клетки и организма, с определенной вероятностью могут быть перспективными, наследоваться в ряду поколений клеток и организмов и создавать предпосылки для эволюции хромосомной организации наследственного материала.

32. Геномные мутации. Геномные мутации – полиплоидия, гаплоидия, анеуплоидия, причины и механизмы их возникновения. Мутации митохондриальной ДНК их отличительные особенности. Антимутационные механизмы.

К геномным мутациям относят гаплоидию, полиплоидию и анеуплоидию.

Анеуплоидией называют изменение количества отдельных хромосом- отсутствие (моносомия) или наличие дополнительных (трисомия, тетрасомия, в общем случае полисомия) хромосом,т.е. несбалансированный хромосомный набор. Клетки с измененным числом хромосом появляются вследствие нарушений в процессе митоза или мейоза, в связи с чем различают митотическую и мейотическую.

Причины мутаций

Мутации делятся на спонтанные и индуцированные. Спонтанные мутации возникают самопроизвольно на протяжении всей жизни организма в нормальных для него условиях окружающей среды с частотой около — на нуклеотид за клеточную генерацию.

Индуцированными мутациями называют наследуемые изменения генома, возникающие в результате тех или иных мутагенных воздействий в искусственных (экспериментальных) условиях или при неблагоприятных воздействиях окружающей среды.

Мутации появляются постоянно в ходе процессов, происходящих в живой клетке. Основные процессы, приводящие к возникновению мутаций — репликация ДНК, нарушения репарации ДНК и генетическая рекомбинация.

Связь мутаций с репликацией ДНК

Многие спонтанные химические изменения нуклеотидов приводят к мутациям, которые возникают при репликации. Например, из-за дезаминированияцитозина напротив него в цепь ДНК может включаться урацил (образуется пара У-Г вместо канонической пары Ц-Г). При репликации ДНК напротив урацила в новую цепь включается аденин, образуется пара У-А, а при следующей репликации она заменяется на пару Т-А, то есть происходит транзиция (точечная замена пиримидина на другой пиримидин или пурина на другой пурин).

Связь мутаций с рекомбинацией ДНК

Из процессов, связанных с рекомбинацией, наиболее часто приводит к мутациям неравный кроссинговер. Он происходит обычно в тех случаях, когда в хромосоме имеется несколько дуплицированных копий исходного гена, сохранивших похожую последовательность нуклеотидов. В результате неравного кроссинговера в одной из рекомбинантных хромосом происходит дупликация, а в другой — делеция.

Связь мутаций с репарацией ДНК

Спонтанные повреждения ДНК встречаются довольно часто, такие события имеют место в каждой клетке. Для устранения последствий подобных повреждений имеется специальные репарационные механизмы (например, ошибочный участок ДНК вырезается и на этом месте восстанавливается исходный). Мутации возникают лишь тогда, когда репарационный механизм по каким-то причинам не работает или не справляется с устранением повреждений. Мутации, возникающие в генах, кодирующих белки, ответственные за репарацию, могут приводить к многократному повышению (мутаторный эффект) или понижению (антимутаторный эффект) частоты мутирования других генов. Так, мутации генов многих ферментов системы эксцизионной репарации приводят к резкому повышению частоты соматических мутаций у человека, а это, в свою очередь, приводит к развитию пигментной ксеродермы и злокачественных опухолей покровов.

Классификации мутаций

Существует несколько классификаций мутаций по различным критериям. Мёллер предложил делить мутации по характеру изменения функционирования гена на гипоморфные (измененные аллели действуют в том же направлении, что и аллели дикого типа; синтезируется лишь меньше белкового продукта), аморфные (мутация выглядит, как полная потеря функции гена, например, мутация white у Drosophila), антиморфные (мутантный признак изменяется, например, окраска зерна кукурузы меняется с пурпурной на бурую) и неоморфные.

В современной учебной литературе используется и более формальная классификация, основанная на характере изменения структуры отдельных генов, хромосом и генома в целом. В рамках этой классификации различают следующие виды мутаций:

геномные;

хромосомные;

генные:

Геномные: — полиплоидизацияизменение числа хромосом, не кратное гаплоидному набору. В зависимости от происхождения хромосомных наборов среди полиплоидов различают аллополиплоидов, у которых имеются наборы хромосом, полученные при гибридизации от разных видов, и аутополиплоидов, у которых происходит увеличение числа наборов хромосом собственного генома

При хромосомных мутациях происходят крупные перестройки структуры отдельных хромосом. В этом случае наблюдаются потеря (делеция) или удвоение части (дупликация) генетического материала одной или нескольких хромосом, изменение ориентации сегментов хромосом в отдельных хромосомах (инверсия), а также перенос части генетического материала с одной хромосомы на другую (транслокация) (крайний случай — объединение целых хромосом.

На генном уровне изменения первичной структуры ДНК генов под действием мутаций менее значительны, чем при хромосомных мутациях, однако генные мутации встречаются более часто. В результате генных мутаций происходят замены, делеции и вставки одного или нескольких нуклеотидов, транслокации, дупликации и инверсии различных частей гена. В том случае, когда под действием мутации изменяется лишь один нуклеотид, говорят о точечных мутациях

Антимутационные механизмы обеспечивают обнаружение, устранение или подавление активности онкогенов. Реализуются антимутационные механизмы при участии онкосупрессоров и систем репарации ДНК.

33. Человек как объект генетических исследований. Антропогенетика, ее место в системе наук о человеке, основные генетические маркеры этногенетики. Наследственные болезни, как часть общей наследственной изменчивости человека.

Человек, как объект генетических исследований представляет сложность:

• Нельзя принимать гибридологический метод.

• Медленная смена поколения.

• Малое кол-во детей.

• Большое число хромосомю

Генетика человека – это особый раздел генетики, который изучает особенности наследования признаков у человека, наследственные заболевания (медицинская генетика), генетическую структуру популяций человека. Генетика человека является теоретической основой современной медицины и современного здравоохранения.

В настоящее время твердо установлено, что законы генетики носят всеобщий характер.

Однако, поскольку человек – это не только биологическое, но и социальное существо, генетика человека отличается от генетики большинства организмов рядом особенностей:

– для изучения наследования человека неприменим гибридологический анализ (метод скрещиваний); поэтому для генетического анализа используются специфические методы: генеалогический (метод анализа родословных), близнецовый, а также цитогенетические, биохимические, популяционные и некоторые другие методы;

– для человека характерны социальные признаки, которые не встречаются у других организмов, например, темперамент, сложные коммуникационные системы, основанные на речи, а также математические, изобразительные, музыкальные и иные способности;

– благодаря общественной поддержке возможно выживание и существование людей с явными отклонениями от нормы (в дикой природе такие организмы оказываются нежизнеспособными).

Генетика человека изучает особенности наследования признаков у человека, наследственные заболевания (медицинская генетика), генетическую структуру популяций человека. Генетика человека является теоретической основой современной медицины и современного здравоохранения. Известно несколько тысяч собственно генетических заболеваний, которые почти на 100% зависят от генотипа особи. К наиболее страшным из них относятся: кислотный фиброз поджелудочной железы, фенилкетонурия, галактоземия, различные формы кретинизма, гемоглобинопатии, а также синдромы Дауна, Тернера, Кляйнфельтера. Кроме того, существуют заболевания, которые зависят и от генотипа, и от среды: ишемическая болезнь, сахарный диабет, ревматоидные заболевания, язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, многие онкологические заболевания, шизофрения и другие заболевания психики.

Задачи медицинской генетики заключаются в своевременном выявлении носителей этих заболеваний среди родителей, выявлении больных детей и выработке рекомендаций по их лечению. Большую роль в профилактике генетически обусловленных заболеваний играют генетико-медицинские консультации и пренатальная диагностика (то есть выявление заболеваний на ранних стадиях развития организма).

Существуют специальные разделы прикладной генетики человека (экологическая генетика, фармакогенетика, генетическая токсикология), изучающие генетические основы здравоохранения. При разработке лекарственных препаратов, при изучении реакции организма на воздействие неблагоприятных факторов необходимо учитывать как индивидуальные особенности людей, так и особенности человеческих популяций.

Наследственные болезни — заболевания, вызываемые нарушениями в генетическом (наследственном) аппарате половых клеток. Наследственные болезни обусловлены мутациями (см. Изменчивость), возникающими в хромосомном аппарате половой клетки одного из родителей или у более отдаленных предков

34. Цитогенетический метод; его значение для диагностики хромосомных синдромов. Правила составления идиограмм. Идиограммы при хромосомных синдромах (аутосомных и гоносомных, транслокационных). Примеры.

Цитигенетический метод (основан на изучеии кариотипа). Кариотип изучают на метофазных пластинках в культуре лимфаитов крови. Метод позволяет диагностировать хромосомные болезни, появляющиеся в результате геномных и хромосомных мутаций.

Цитологический контроль необходим для диагностики хромо-сомных болезней, связанных с ансуплоидией и хромосомными мутациями. Наиболее часто встречаются болезнь Дауна(трисомия по 21-й хромосоме), синдром Клайнфелтера (47 XXY), синдром Шершевского — Тернера (45 ХО) и др. Потеря участка одной из гомологичных хромосом 21-й пары приводит к заболеванию крови — хроническому миелолейкозу.

При цитологических исследованиях интерфазных ядер со-матических клеток можно обнаружить так называемое тельце Барри, или половой хроматин. Оказалось, что половой хроматин в норме есть у женщин и отсутствует у мужчин. Он представляет собой результат гетерохроматизации одной из двух Х-хромосом у женщин. Зная эту особенность, можно идентифицировать половую принадлежность и выявлять аномальное количество Х-хромосом.

Выявление многих наследствен-ных заболеваний возможно еще до рождения ребенка. Метод пренатальной диагностики заключается в получении околоплодной жидкости, где находятся клетки плода, и в последующем биохимическом и цитологическом определении возможных наследственных аномалий. Это позволяет поставить диагноз на ранних сроках беременности и принять решение о се продолжении или прерывании

ИДИОГРАММА, КАРИОГРАММА (от греч. ídios — своеобразный, особый и gramma — рисунок) — систематизированное изображение полного набора хромосом (кариотипа) в виде рисунка или микрофотографии. (См.рис.). Гомологичные хромосомы на идиограмме располагаются парами. Парность устанавливается на основании сходства морфологии и специфического рисунка хромосом, образованного чередованием гетерохроматических и эухроматических участков Неидентифицированные хромосомы располагают в виде общей группы. Идиограмма составляется с целью выявления различных хромосомных аномалий, с которыми связаны наследственные болезни человека. В кариотипе человека выделено 7 групп хромосом на основании формы и размера. Впределах групп хромосомы трудно идентифицируются.

При описании идиограммы просматривают пары хромосом, отмечают отсутствие или лишнюю хромосому и номер группы с аномалией.

Кариотип необходимо описать по схеме:

1. Число хромосом - 45.

2. Число аутосом - 44.

3. Число половых хромосом – 1 Х-хромосома.

4. Число глыбок полового хроматина - 0.

5. Пол - женский.

6. Заболевание или норма – синдром Шерешевского-Тернера.

7. Описать синдром Шерешевского-Тернера, смотри Приложение 1. Хромосомные болезни.

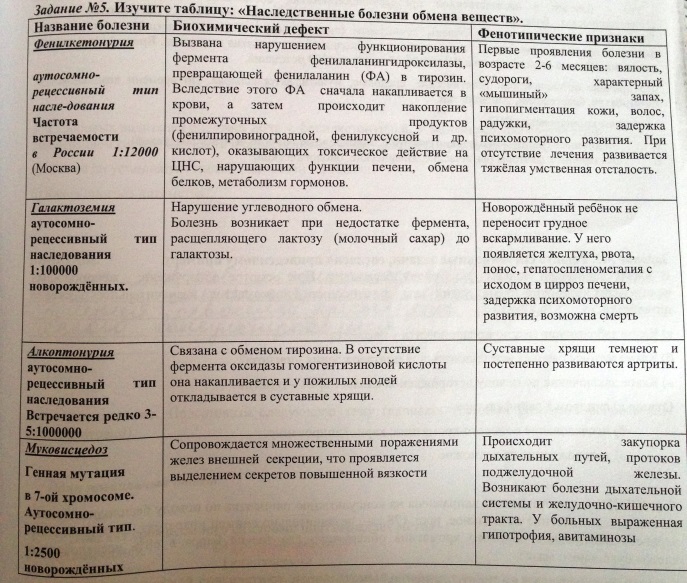

35.Биохимический метод изучения генетики человека; его значение для диагностики наследственных болезней обмена веществ. Роль транскрипционных, посттранскрипционных и посттрансляционных модификаций в регуляции клеточного обмена. Примеры.

В отличие от цитогенетического метода, который позволяет изучать структуру хромосом и кариотипа в норме и диагностировать наследственные болезни, связанные с изменением их числа и нарушением организации, наследственные заболевания, обусловленные генными мутациями, а также полиморфизм по нормальным первичным продуктам генов изучают с помощью биохимических методов.

Дефекты ферментов устанавливают путем определения содержания в крови и моче продуктов метаболизма, являющихся результатом функционирования данного белка. Дефицит конечного продукта, сопровождающийся накоплением промежуточных и побочных продуктов нарушенного метаболизма, свидетельствует о дефекте фермента или его дефиците в организме.

Биохимическую диагностику наследственных нарушений обмена проводят в два этапа. На первом этапе отбирают предположительные случаи заболеваний, на втором —более точными и сложными методами уточняют диагноз заболевания. Применение биохимических исследований для диагностики заболеваний в пренатальном периоде или непосредственно после рождения позволяет своевременно выявить патологию и начать специфические медицинские мероприятия, как, например, в случае фенилкетонурии.

Для определения содержания в крови, моче или амниотической жидкости промежуточных, побочных и конечных продуктов обмена кроме качественных реакций со специфическими реактивами на определенные вещества используют хроматографические методы исследования аминокислот и других соединений.

Транскрипционые факторы - белки, взаимодействующие с определёнными регуляторными сайтами и ускоряющие или замедляющие процесс транскрипции. Соотношение информативной и неинформативной частей в транскриптонах эукариотов составляет в среднем 1:9 (у прокариотов 9:1).Соседние транскриптоны могут быть отделены друг от друга нетранскрибируемыми участками ДНК. Разделение ДНК на множество транскриптонов позволяет осуществлять с разной активностью индивидуальное считывание (транскрипцию) разных генов.

В каждом транскриптоне транскрибируется только одна из двух цепей ДНК, которая называется матричной, вторая, комплементарная ей цепь, называется кодирующей. Синтез цепи РНК идёт от 5'- к З'-концу, при этом матричная цепь ДНК всегда антипараллельна синтезируемой нуклеиновой кислоте

Посттранскрипционныемодификации первичноготранскриптатРНК (процессинг тРНК)

ПервичныйтранскрипттРНК содержит около 100 нуклеотидов, а после процессинга - 70-90 нуклеотидньгх остатков. Посттранскрипционные модификации первичныхтранскриптовтРНК происходят при участии РНК-аз (рибонуклеаз). Так, формирование 3'-конца тРНК катализирует РНК-аза, представляющая собой 3'-экзонуклеазу, "отрезающую" по одному нук-леотиду, пока не достигнет последовательности -ССА, одинаковой для всех тРНК. Для некоторых тРНК формирование последовательности -ССА на 3'-конце (акцепторный конец) происходит в результате последовательного присоединения этих трёх нуклеотидов. Пре-тРНК содержит всего один интрон, состоящий из 14-16 нуклеотидов. Удаление интрона и сплайсинг приводят к формированию структуры, называемой "антикодон", - триплета нуклеотидов, обеспечивающего взаимодействие тРНК с комплементарным кодоном мРНК в ходе синтеза белков

Посттранскрипционные модификации (процессинг) первичноготранскриптарРНК. Формирование рибосом

В клетках человека содержится около сотни копий гена рРНК, локализованных группами на пяти хромосомах. Гены рРНК транскрибируются РНК-полимеразой I с образованием идентичныхтранскриптов. Первичныетранскрипты имеют длину около 13 000 нуклеотид-ных остатков (45S рРНК). Прежде чем покинуть ядро в составе рибосомной частицы, молекула 45 S рРНК подвергается процессин-гу, в результате образуется 28S рРНК (около 5000 нуклеотидов), 18S рРНК (около 2000 нуклеотидов) и 5,88 рРНК (около 160 нуклеотидов), которые являются компонентами рибосом (рис. 4-35). Остальная часть транскрипта разрушается в ядре.

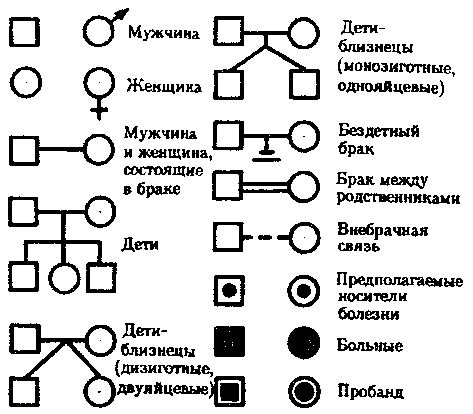

36.Генеалогический метод генетики человека. Основные правила составления и анализа родословных схем (на примере собственной семейной родословной схеме). Значение метода в изучении закономерностей наследования признаков.

В основе этого метода лежит составление и анализ родословных. Этот метод широко применяют с древних времен и до наших дней в коневодстве, селекции ценных линий крупного рогатого скота и свиней, при получении чистопородных собак, а также при выведении новых пород пушных животных. Родословные человека составлялись на протяжении многих столетий в отношении царствующих семейств в Европе и Азии.

При

составлении родословных исходным

является человек — пробанд, родословную

которого изучают. Обычно это или больной,

или носитель определенного признака,

наследование которого необходимо

изучить. При составлении родословных

таблиц используют условные обозначения,

предложенные Г. Юстом в 1931 г. (рис. 6.24).

Поколения обозначают римскими цифрами,

индивидов в данном поколении — ар

Рис. 6.24. Условные обозначения при составлении родословных (по Г. Юсту)

С помощью генеалогического метода может быть установлена наследственная обусловленность изучаемого признака, а также тип его наследования (аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, X-сцепленный доминантный или рецессивный, Y-сцепленный). При анализе родословных по нескольким признакам может быть выявлен сцепленный характер их наследования, что используют при составлении хромосомных карт. Этот метод позволяет изучать интенсивность мутационного процесса, оценить экспрессивность и пенетрантность аллеля. Он широко используется в медико-генетическом консультировании для прогнозирования потомства. Однако необходимо отметить, что генеалогический анализ существенно осложняется при малодетности семей.

Родословные при аутосомно-доминантном наследовании. Для аутосомного типа наследования в целом характерна равная вероятность встречаемости данного признака как у мужчин, так и у женщин. Это обусловлено одинаковой двойной дозой генов, расположенных в аутосомах у всех представителей вида и получаемых от обоих родителей, и зависимостью развивающегося признака от характера взаимодействия аллельных генов.

Если анализируется признак, не влияющий на жизнеспособность организма, то носители доминантного признака могут быть как гомо-, так и гетерозиготами. В случае доминантного наследования какого-то патологического признака (заболевания) гомозиготы, как правило, нежизнеспособны, а носители этого признака — гетерозиготы.

Таким образом, при аутосомно-доминантном наследовании признак может встречаться в равной мере у мужчин и у женщин и прослеживается при достаточном по численности потомстве в каждом поколении по вертикали. Первое описание родословной с аутосомно-доминантным типом наследования аномалии у человека было дано в 1905 г. В ней прослеживается передача в ряду поколений брахидактилии (короткопалости).

Родословные при аутосомно-рецессивном наследовании. Рецессивные признаки проявляются фенотипически лишь у гомозигот по рецессивным аллелям. Эти признаки, как правило, обнаруживаются у потомков фенотипически нормальных родителей — носителей рецессивных аллелей. Вероятность появления рецессивного потомства в этом случае равна 25%. Если один из родителей имеет рецессивный признак, то вероятность проявления его в потомстве будет зависеть от генотипа другого родителя. У рецессивных родителей все потомство унаследует соответствующий рецессивный признак.

Для родословных при аутосомно-рецессивном типе наследования характерно, что признак проявляется далеко не в каждом поколении. Чаще всего рецессивное потомство появляется у родителей с доминантным признаком, причем вероятность появления такого потомства возрастает в близкородственных браках, где оба родителя могут являться носителями одного и того же рецессивного аллеля, полученного от общего предка. Примером аутосомно-рецессивного наследования является родословная семьи с псевдогипертрофической прогрессивной миопатией, в которой часты близкородственные браки.

Родословные при доминантном Х-сцепленном наследовании признака. Гены, расположенные в Х-хромосоме и не имеющие аллелей в Y-хромосоме, представлены в генотипах мужчин и женщин в разных дозах. Женщина получает две свои Х-хромосомы и соответствующие гены как от отца, так и от матери, а мужчина наследует свою единственную Х-хромосому только от матери. Развитие соответствующего признака у мужчин определяется единственным аллелем, присутствующим в его генотипе, а у женщин он является результатом взаимодействия двух аллельных генов. В связи с этим признаки, наследуемые по Х-сцепленному типу, встречаются в популяции с разной вероятностью у мужского и женского пола.

При доминантном Х-сцепленном наследовании признак чаще встречается у женщин в связи с большей возможностью получения ими соответствующего аллеля либо от отца, либо от матери. Мужчины могут наследовать этот признак только от матери. Женщины с доминантным признаком передают его в равной степени дочерям и сыновьям, а мужчины — только дочерям. Сыновья никогда не наследуют от отцов доминантного Х-сцепленного признака.

Примером такого типа наследования служит описанная в 1925 г. родословная с фолликулярным кератозом —кожным заболеванием, сопровождающимся потерей ресниц, бровей, волос на голове.

Родословные при рецессивном Х-сцепленном наследовании признаков. Характерной особенностью родословных при данном типе наследования является преимущественное проявление признака у гемизиготных мужчин, которые наследуют его от матерей с доминантным фенотипом, являющихся носительницами рецессивного аллеля. Как правило, признак наследуется мужчинами через поколение от деда по материнской линии к внуку. У женщин он проявляется лишь в гомозиготном состоянии, вероятность чего возрастает при близкородственных браках.

Наиболее известным примером рецессивного Х-сцепленного наследования является гемофилия.Другим примером наследования по данному типу является дальтонизм — определенная форма нарушения цветоощущения.

Родословные при Y-сцепленном наследовании. Наличие Y-хромосомы только у представителей мужского пола объясняет особенности Y-сцепленного, или голандрического, наследования признака, который обнаруживается лишь у мужчин и передается по мужской линии из поколения в поколение от отца к сыну.

Одним из признаков, Y-сцепленное наследование которого у человека все еще обсуждается, является гипертрихоз ушной раковины, или наличие волос на внешнем крае ушной раковины.