- •1.Пациентка м 80 лет, получила травму в результате падения с высоты собственного роста, на правый бок.

- •Цементные и бесцементные протезы

- •3.Пациент 25 лет, обратился с жалобами на периодические боли в правом коленном суставе.

- •Перельмана симптом

- •Хирургическое лечение перелома локтевого отростка

- •14.Пациент 25 лет поскользнулся на улице и при падении ударился о землю областью левого надколенника, почувствовал резкую боль в области левого коленного сустава.

- •15.Пациент 22 лет при прыжке с высоты на слегка согнутые ноги , почувствовал боль в коленном суставе .

- •22. Пациент 45 лет, оступился на лестнице, в результате чего правая стопа чрезмерно согнулась в тыльную сторону, Сразу появилась острая боль в голеностопной области. Наступить на ногу не смог.

- •23. Пациент 35 лет во время автодорожного происшествия, ударился о приборную панель областью левого надколенника, почувствовал резкую боль в области левого коленного сустава.

- •24. Пациент 35 лет, обратился с жалобами на периодические боли в правом коленном суставе.

- •25. Пациент 23 года, обратился на осмотр к травматологу.

- •26.Пациент 36 лет, обратился на прием к травматологу.

3.Пациент 25 лет, обратился с жалобами на периодические боли в правом коленном суставе.

Из анамнеза известно, что около года назад перенес травму коленного сустава. Отмечал отек области коленного сустава, боль. Получил курс консервативного лечения, в объеме гипсовая иммобилизация, физиотерапия.

На сегодняшний момент беспокоят боли, ощущение нестабильности, подклинивание сустава.

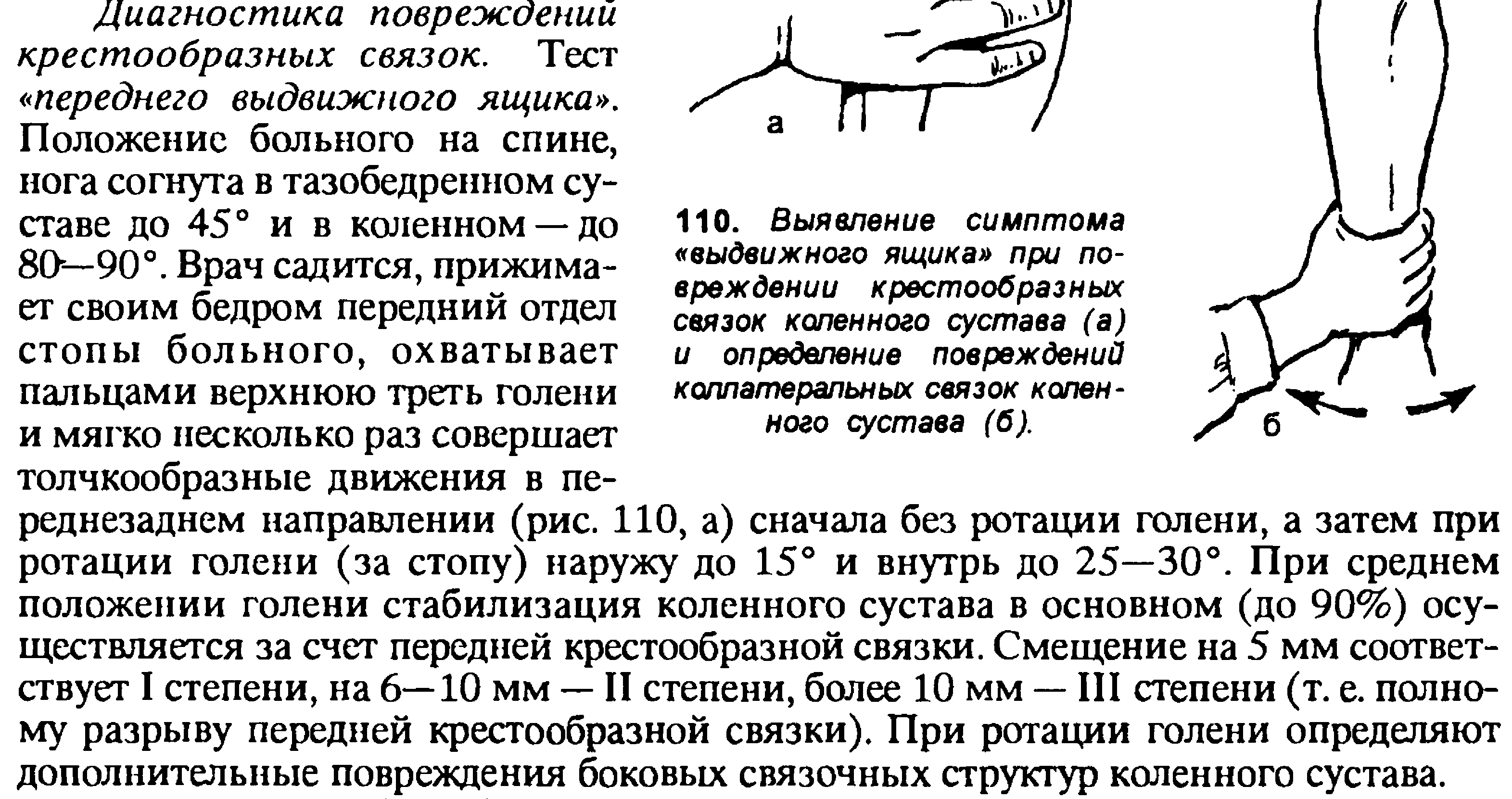

Клинически определяются положительные симптомы Чаклина, Перельмана, Байкова. Симптом переднего «выдвижного ящика» положителен.

- Предположительный диагноз;

- Дополнительные методы диагностики;

- Тактика лечения пациента.

Застарелый разрыв медиального мениска коленного сустава с повреждением передней крестообразной связки.

Признаки Чаклина:

Симптом портняжной мышцы – признак повреждения внутреннего мениска: при активном поднимании разогнутой ноги уплощается медиальная порция широкой мышцы бедра и напрягается портняжная мышца.

Симптом «щелчка» – признак повреждения мениска: при сгибательно-разгибательных движениях в коленном суставе голень с наружной стороны как будто перекатывается через препятствие в области наружного мениска с характерным ощущением щелчка.

Перельмана симптом

по имени хирурга И. М. Перельмана, 1892–1954) – признак повреждения мениска: появление или усиление боли в ноге при спуске с лестницы или с горы (т. е. когда больной полностью разгибает ногу в коленном суставе).

Симптом Байкова: коленный сустав сгибают до угла 90° пальцем нажимают на соответствующий участок суставной щели и производят пассивно разгибание голени – при этом резко усиливается боль. Признак повреждениямениска.

В сомнительных случаях повреждения менисков, мягкотканных структур покровного хряща, а также для дифференциального диагноза широко используются различные инструментальные методы: простая и контрастная артрография, артроскопия, термополярография, ультразвуковое сканирование и др. Наиболее информативным и объективным диагностическим и лечебным методом является артроскопия.

Поскольку артроскопия - дорогостоящий метод и недоступен для многих клиник, чаще пользуются контрастной артрорентгенографией. Среди многочисленных жидких и газообразных рентгеноконтрастных средств наибольшее распространение получили введение в сустав кислорода и двойное контрастирование (кислород + венотраст и др.). Кислород, введенный в сустав по всем правилам асептики и методики, благоприятно воздействует на ткани сустава и не вызывает осложнений. Предложены многочисленные укладки для выявления места разрыва менисков. После введения кислорода в сустав в количестве 120-150 мл (внутрисуставное давление не должно превышать 150-180 мм рт. ст.) производят три обзорные рентгенограммы: в переднезаднем (больной лежит на спине), заднепереднем (больной лежит на животе) и боковом положении при сгибании сустава под углом 150-160°. Для лучшего распознавания разрыва менисков показана рентгенография с нагрузкой, т. е. с расширением внутренней или наружной суставной щели (по Ю. Н. Мительману).

Лечение.

Артроскопическая резекция мениска (менискэктомия) или частичное удаление мениска и отшлифовка деформированных частей. Ауто- или аллопластика связок. После операции на 7-10 дней гипсовая лонгета, ЛФК, массаж и тепловые процедуры.

№4

DS: закрытый перелом средней трети бедра

Для лечения закрытых переломов бедра применяют функциональный метод с наложением скелетного вытяжения или внутрикостную фиксацию, реже гипсовую повязку. Консервативное лечение: после обезболивания (введение в область гематомы 20 мл 1% раствора новокаина) накладывают скелетное вытяжение (см.) за верхний эпифиз большеберцовой кости или нижний эпифиз бедра и цинк-желатиновое и лейкопластырное вытяжение за голень. Конечность укладывают на шину Белера или Чаклина и отводят кнаружи в зависимости от уровня перелома. При переломах в проксимальной трети бедра конечность отводят под углом 35— 40°, а в средней трети — 15—20°. Смещение по длине устраняют тягой — грузом в 12—14 кг; действие тяги контролируют измерением конечности, при необходимости постепенно увеличивая груз. Боковое смещение отломков устраняют ручным способом с последующим рентгенологическим контролем, иногда применяют боковую тягу или подкладывают валик под верхний отдел подколенной ямки. Правильность сопоставления отломков при репозиции определяют по крепитации. Стойкое отсутствие крепитации может быть свидетельством интерпозиции и служить показанием к оперативному лечению. После сопоставления отломков тягу за кость уменьшают до 8—10 кг, на голень подвешивают 2—3 кг, на гамачок для стопы — 0,5 кг; ножной конец кровати поднимают на 0,5 м. Наряду с этим проводят общеукрепляющее лечение и ЛФК.

Диагностика: рентген исследование в 2х прекциях

№5

д-з: вывих шейного отдела позвоночника без нарушения проводимости спинного мозга?

Д-ка: Пальпация шейного отдела позвоночника в проекции остистых отростков выявляет локальную болезненность, припухлость, наличие деформации - кифоза, выстояния или западения остистых отростков. Рентгенографию шейного отдела позвоночника производят в положении пострадавшего лежа на спине, чтобы не нанести дополнительной травмы. Выполняют рентгенограммы в переднезадней, боковой и косых (3А) проекциях. На боковых рентгенограммах необходимо обращать внимание на изменение оси позвоночника, соотношение между суставными отростками, наличие нарушений целости костной ткани, деформаций, изменений структуры, сужение или расширение межпозвоночных промежутков.

Лечение: Лечение при вывихах в шейном отделе позвоночника предполагает консервативные и оперативные методы вправления. Из методов консервативного лечения наибольшее распространение получили одномоментная закрытая репозиция, метод вытяжения петлей Глиссона, скелетное вытяжение за теменные бугры. Показаниями к консервативному вправлению являются вывихи в шейном отделе позвоночника в остром периоде травмы.

Одномоментное закрытое вправление можно применять как при осложненных, так и при неосложненных вывихах. Срочное вправление при осложненных вывихах способствует восстановлению нормальной анатомической формы позвоночного канала, восстановлению ликворо и кровообращения, устранению компрессии спинного мозга.

Наиболее распространена методика вправления по Рише-Гютеру. Больной в положении на спине, голова и шея выстоят за край стола. Предварительно производят обезболивание: вводят 10-15 мл 0,5-1% раствора новокаина паравертебрально на уровне поражения.

I этап : тракция по оси позвоночника. Осуществляется хирургом через удлиненные тяги петли Глиссона, закрепленные на пояснице. Руками хирург охватывает голову пострадавшего.

II этап : помощник хирурга стоит напротив и охватывает шею пациента так, чтобы верхний край ладони находился на уровне повреждения на одной из сторон при двустороннем вывихе и на "здоровой" - при одностороннем. Продолжая вытяжение по оси, оператор производит наклон головы и шеи в "здоровую" сторону.

III этап: осуществляя тягу по оси и не устраняя наклона головы и шеи, производят поворот головы в сторону вывиха, при этом хирург своими ладонями поддерживает голову за боковые поверхности, облегчая выполнение манипуляции. Голову выводят в среднее физиологическое положение с умеренной гиперэкстензией. Вправление двусторонних вывихов достигается манипуляцией сначала с одной стороны, затем - с другой.

После вправления необходимая фиксация позвоночника достигается торакокраниальной повязкой при неосложненных вывихах сроком до 2-3 мес. Вправление вывихов с помощью петли Глиссона в настоящее время применяется реже изза малой эффективности при сцепившихся вывихах, а также изза присущих методу недостатков: трудность применения больших грузов, сдавление мягких тканей лица, шеи, затруднение приема пищи.

Форсированное скелетное вытяжение показано при одно- и двусторонних вывихах шейных позвонков с неврологической симптоматикой. При форсированном вправлении применяют большие грузы, до 10-15-20 кг, что позволяет добиться расслабления мышц, растяжения связочного аппарата и вправления позвонков. Под местным обезболиванием накладывают скобу за теменные бугры, подвешивают груз. Вытяжение начинают с минимального груза, постепенно доводя до максимального. Вправление осуществляется под постоянным рентгенологическим контролем через 15-20 мин. После вправления оставляют груз 3-4 кг.

Недостатками форсированного вправления являются необходимость многократного рентгенологического контроля, недостаточная эффективность, трудность ухода за больным.

Открытое вправление из заднего хирургического доступа применяется при невправленных вывихах шейных позвонков, повторных релюксаций как при неосложненной, так и при осложненной травме.

Преимущество данного метода - возможность наряду с вправлением произвести ревизию спинномозгового канала при осложненных вывихах, выполнить стабилизацию поврежденного сегмента. Это особенно важно для больных с грубыми неврологическими расстройствами, у которых ранняя активизация в послеоперационном периоде является одной из важных задач предупреждения тяжелых осложнений и возможности реабилитации.

Открытое вправление и декомпрессия из переднего хирургического доступа показаны при нарастании неврологической симптоматики после закрытого вправления вывихов при осложненных повреждениях, сдавлении спинного мозга разорванным диском.

№6 д-з: артроз головки бедренной кости (возможно лизис, асептический некроз головки в р-те нарушения кровообращения, если был перелом шейки бедра)

Д-ка: рентген в 2х проекциях

Лечение артроза тазобедренного сустава проводится строго индивидуально и зависит от вызвавшей его причины. Обязательно учитывается стадия заболевания.

При начальных стадиях заболевания проводится консервативное лечение. Назначаются обезболивающие средства, лекарства, снимающие отек и воспаление мягких тканей, улучшающие обменные процессы в тканях и их кровоснабжение. В некоторых случаях назначается вытяжение конечности. Вне обострения проводят курсы массажа, лечебной физкультуры и физиотерапевтических процедур. Больному рекомендуется меньше времени проводить на ногах, не бегать, исключить ношение тяжести.

Запущенные стадии лечат как консервативно, так и оперативно. Кроме обычного консервативного лечения проводятся процедуры внутрисуставного введения лекарств, снимающих воспаление и боль, а также восстанавливающих работу сустава. Назначают разгрузку сустава, физиотерапевтические процедуры, массаж, индивидуально подобранные упражнения лечебной гимнастики.

Оперативное лечение – это различные виды операций, восстанавливающие функции сустава, вплоть до трансплантации искусственного сустава.

Самой лучшей профилактикой артрозов тазобедренных суставов является раннее выявление заболеваний, способствующих их формированию.

Задача 7

Медиальный перелом шейки бедренной кости. Боль в области сустава, усиливающаяся при движении, относительное укорочение ноги, невозможность внутренней ротации ноги, положительный симптом прилипшей пятки (больной не может поднять прямую ногу из положения лежа на спине)

Рентеген в передней (переднезадней) и боковой проекции

Эндопротезирование

Задача 8

Латеральный перелом шейки бедренной кости.

Рентеген в передней (переднезадней) и боковой проекции

Репозиция, внутренняя фиксация (большие винты)

Задача 9

Полный вывих акромиального конца ключицы. Ступенеобразную деформацию и отчетливо пальпируемый под кожей приподнятый акромиальный конец ключицы. В месте разрыва связок определяются припухлость, болезненность, положительный симптом «клавиши» ( при надавливании на акромиальный конец ключицы- скольжение суст.поверхностей ключично-акромиального сочленения. Спрекращением давления акромиальный конец ключицы вновь смещается)

Рентгенография

1. Фиксация ключицы спицами. Преимущества этой операции заключаются в том, что она малотравматична, может быть выполнена без разреза под рентгенологическим контролем. Кроме того, операция не требует значительных финансовых затрат – ведь спицы весьма дешевы. Однако, такая фиксация не всегда стабильна, поскольку она никак не восстанавливает порванные трапециевидную и коническую связки. Частота неудач при такой операции по разным данным варьирует от 10 до 70%. Если фиксация окажется состоятельной, то через 4-6 недель, когда порванные связки срастутся, спицы удаляют. 2. Для того, чтобы достичь более прочной фиксации ключицу можно прикрутить винтом к клювовидному отростку лопатки. Операция также малотравматична, так как выполняется через небольшой разрез длиной 3-5 сантиметров. Такая фиксация очень надежна, но, эта надежность имеет другой недостаток – подвижность ключицы значительно снижается, что может привести к тому, что функция руки восстановится не полностью. 3. Для того, чтобы сохранить нормальную подвижность ключицы, используются другие операции, например фиксация двумя металлическими пуговицами и очень прочной ниткой – так называемая методика MINAR, которая выполняется через разрез длиной 3-4 сантиметра.

10. Пациент 40 лет. Упал с опорой на ладонную поверхность кисти, в связи с выраженным болевым синдромом, обратился к травматологу.

При осмотре : отечность в области лучезапястного сустава, и нижней трети предплечья. Движения в лучезапястном суставе ограничены как активные, так и пассивные.

- Предположительный диагноз: Закрытый перелом дистального метаэпифиза лучевой кости; Возможен дополнительно перелом ладьевидной кости.

- Дополнительные методы диагностики-Для диагностики перелома лучевой кости в типичном месте применяем рентгенограмму лучезапястного сустава в двух проекциях- в переднезадней и боковой проекции, при необходимости производится в косой проекции.;

- Тактика лечения пациента. Основным методом лечения переломов костей предплечья в дистальном отделе является закрытая ручная репозиция костных отломков под местной анестезией и гипсовая иммобилизация, однако, при консервативном лечении нередко наблюдается вторичное смещение отломков, отрицательно влияющее на функцию поврежденного сегмента. Статистика результатов консервативного лечения переломов костей предплечья в дистальном отделе показывает, что 23,8-42% случаев возникает вторичное смешение отломков в гипсовой повязки. Хирургическое лечение заключается в использовании переднего доступа, декомпрессии срединного и локтевого нервов путем рассечения ладонной поперечной связки запястья, фиксации перелома Т-образной LCP блокированной пластиной, что позволило создать стабильность в месте перелома и начать раннее восстановительное лечение. Невролиз и эндоневролиз срединного и локтевого нерва проводился только пациентам с синдром карпального канала. Использование переднего доступа позволяет фиксировать более низкие переломы (с коротким дистальным фрагментом), не прободая суставную поверхность лучезапястного сустава винтами.

11.Пациент 25 лет упал с высоты 3х метров, ударившись о землю областью ягодиц. Туловище при приземлении согнулось. Почувствовал резкие боли в пояснице. При осмотре выявлена локальная болезненность в проекции остистого отростка первого поясничного позвонка и его выстояние., расширение межостистого промежутка ThXII-LI . кифозирование грудопоясничного отдела позвоночника нет. Неврологический статус спокоен.

- Предположительный диагноз-Закрытый перелом поясничного позвонка (L1?);Возможен нестабильный перелом,т.к. расширен межостистый промежуток

- Дополнительные методы диагностики-Рентгенография в прямой и боковой проекциях

- Тактика лечения пациента-Основу лечения легких переломов поясничных позвонков составляют консервативные методы. Компрессионные переломы без смешения или с незначительным смещением требуют ношения (для разгрузки позвоночника) пояснично-крестцового корсета или грудо-пояснично-крестцового ортеза в течение 6— 12 нед. В это время следует регулярно проводить рентгенографию, так как возможно дальнейшее сплющивание тела позвонка или появление нестабильности. По окончании иммобилизации и примерно через 4—6 нед после снятия корсета или фиксатора проводят рентгенографию в положении стоя при сгибании и разгибании туловища для окончательной оценки формы позвоночника. Как только клинически и рентгенографически подтверждено выздоровление, спортсмен может переходить к ЛФК, направленной на восстановление амплитуды движений и физической работоспособности. После восстановления амплитуды движений переходят к силовым упражнениям.

12.Пациент 30 лет упал на ладонь разогнутой руки, жалуется на боль в локтевом суставе, ограничение сгибания в нем, область сустава деформирована, предплечье укорочено, локтевой отросток выступает к зади, верхушка выстоит над линией Гютера и кнаружи от оси плеча.

- Предположительный диагноз-Закрытый перелом локтевого отростка;

- Дополнительные методы диагностики-Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях, причём боковую выполняют при согнутом локтевом суставе, с захватыванием предплечья, Рентген лучезапястного сустава в 2-х проекциях ;

- Тактика лечения пациента-Консервативное лечение перелома локтевого отростка

При переломе локтевого отростка без смещения отломков в место перелома вводят 10 мл 1-2% раствора прокаина. Локтевой сустав сгибают под углом 90-100°, предплечье устанавливают в положении, среднем м е ж д у супинацией и пронацией, кисть - в функционально выгодном положении. Достигнутое положение фиксируют гипсовой лонгетой от верхней трети плеча до пястно-фаланговых сочленений сроком на 3 нед. Затем приступают к восстановительному лечению, а гипсовую лонгету переводят в съёмную ещё на 1-2 нед.

Госпитализации подлежат пациенты с оскольчатыми переломами и переломами с расхождением отломков.

При оскольчатых переломах и переломах с расхождением отломков тактика хирурга следующая. Под местной анестезией производят закрытую ручную репозицию в разогнутом положении локтевого сустава с целью расслабления мышц. Если репозиция удалась, конечность допустимо иммобилизовать в функционально невыгодном положении (разогнутом) задней гипсовой лонгетой сроком на 4-5 нед. Затем приступают к восстановительному лечению, а иммобилизацию переводят в съёмную ещё на 1-2 нед.