- •Вопросы к экзамену по дисциплине «Философия»

- •2. Философия и мировоззрение

- •Философия и язык

- •7. Философия и наука

- •8. Философия и культура

- •Онтологическая сторона основного вопроса философии

- •Материализм

- •Идеализм

- •Античная философия, основные этапы ее развития и особенности.

- •4. Ранняя греческая философия: милетская школа, пифагорейцы, элеаты, Гераклит.

- •Жизнь и философствование Сократа.

- •7. Учение Платона о бытии (проблема статуса идей-эйдосов), душе и познании.

- •Философская концепция Аристотеля. Роль Аристотеля в становлении науки и философии.

- •Учение Демокрита.

- •10. Антропоцентризм и гуманизм в философской мысли Возрождения.

- •Рационалистическая метафизика XVII века (Декарт, Спиноза, Лейбниц).

- •Социальная философия Просвещения.

- •Теория познания и этика Канта.

- •27. Славянофилы, западники и евразийцы о путях развития России.

- •Экзистенциализм (основные положения, проблемы, понятия).

- •Качественное многообразие форм пространства-времени в неживой природе

- •Развитие форм отражения как генетическая предпосылка возникновения сознания.

- •Происхождение сознания.

- •2. Гностицизм и агностицизм – основные подходы к проблеме познания.

- •3. Принципы познания.

- •4. Структура познания.

- •Гносеология Концепции познания

- •Чувственное познание

- •2. Логика, интуиция, творчество

- •3. Фазы (этапы) творческого процесса

- •4. Некоторые технические приемы творчества

- •§1. Проблема человека в истории философии

- •Содержание и ритм трудовой деятельности и быта

- •8.2. Государство

- •Философские концепции объяснения исторического процесса

- •Общественный прогресс и его критерии

- •Понятия общественно-экономической формации и закономерности развития общества

- •Движущие Силы Развития Общества

- •Роль Народных Масс и Личности в Истории

8.2. Государство

Любое общественное явление можно глубоко понять тогда, когда оно рассматривается в процессе возникновения, изменения и развития, когда выясняются причины этого явления. Соответственно этой предпосылке обратимся к характеристике государства.

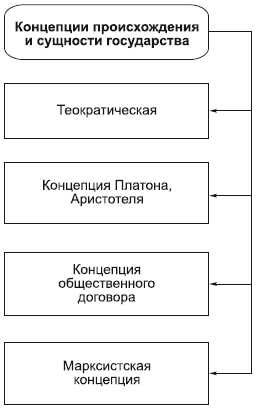

Существуют различные концепции происхождения и сущности государства. Одной из самых древних являетсятеократическая концепция, утверждавшая, что государство возникло в силу божественного установления. Так, еще в Древнем Египте жрецы учили, что первым фараоном был бог Осирис, который научил людей всем ремеслам, учредил государство, дал людям законы. Теократическая концепция была одним из основных звеньев христианской идеологии.

В античной философии привлекают внимание концепции государства Платона и Аристотеля. Платон проводил аналогию между тремя аспектами души (разумная, страстная и вожделеющая) и тремя необходимыми классами в обществе (правители, воины-стражи, работники). Исходя из этой аналогии утверждалась необходимость управления обществом определенной группой лиц. Аристотель выстраивал историческую последовательность: семья – селение – государство. Первый вид власти в государстве – монархическая власть – продолжение власти главы, патриарха в семье.

В философии Нового времени была широко распространена концепция общественного договора. Согласно этой концепции, у человечества первоначально было некое «естественное состояние», когда не было государства. При этом жизнь людей подвергалась опасности («война всех против всех», по Гоббсу). Чтобы избежать неурядиц, люди решили создать государство, заключили общественный договор. Согласно этому договору, для ограничений негативных проявлений человеческой природе создана государственная власть, которая, по Локку, состоит из трех частей: законодательной, исполнительной и судебной власти. В основе правления – законы. Демократия – это правление по законам. Государство должно служить народу, а если оно этого не делает, то, говорил Руссо, его нужно заменить другим. Локк пропагандировал идею правления большинства; Дж. С. Милль добавлял к этому условие зашиты меньшинства от возможной тирании большинства.

Марксистская концепция государства исходит из того, что в первобытном обществе не было государства. Но это вовсе не означает, что там была какая-то хаотичная, неорганизованная жизнь людей. Род, племя, союз племен возглавляли люди, выполняющие определенные общественные функции – организацию совместных работ, защиту, наблюдение за поддержанием обычаев. Государство появилось вместе с расслоением общества на классы, с возникновением частной собственности, разделением труда. По мере разделения труда (умственного и физического) формируется особая социальная группа, претендующая на руководство обществом, требующая в получающая за это соответствующее вознаграждение. Возникла необходимость в учреждении, которое охраняло бы частную собственность. Таким учреждением стало государство. Оно призвано было защитить имущих от неимущих, прежде всего интересы рабовладельцев против рабов.

Государство представляет собой исторически такую форму организации общества, при помощи которой господствующий класс реализует свои интересы, в первую очередь – экономические интересы (охрана и закрепление определенного экономического строя классового общества, определенной системы производственных отношений). Кроме того, государство регулирует отношения между классами, членами классов, регулирует семейные, этнические, национальные отношения, устанавливает определенный порядок и следит за его соблюдением, решает ряд культурных задач.

В государстве устанавливается право. Право – система общеобязательных норм, в которых выражена воля государства и выполнение которых гарантируется государством.

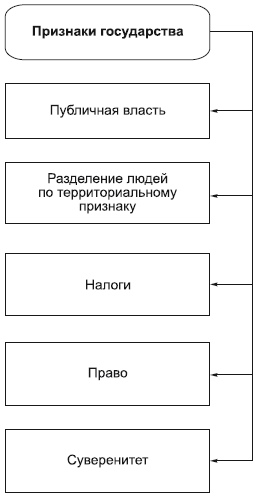

Государственная организация общества характеризуется следующими основными признаками.

• Учреждение публичной власти, отделенной от народа. Эта власть осуществляется особой частью общества – в нее входит бюрократический аппарат, вооруженные силы, суды и т. д.

• Разделение людей по территориальному признаку. Государственная власть распространяется на определенную территорию, с определенным населением.

• Для содержания аппарата с населения взимаются налоги.

• Государство устанавливает правовые нормы.

• Устанавливается государственный суверенитет (независимость от других государств).

Не следует смешивать государство и страну. Под страной естественно понимать некоторую территорию, населенную людьми, каким-то народом. А государство – это политическая организация общества, система учреждений, институтов, организаций, выполняющих властные функции на территории определенной страны с ее населением.

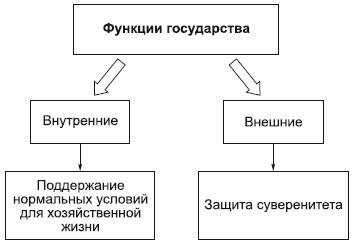

Основные направления деятельности государства называются его функциями. Выделяют две функции: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя функция государства прежде всего – поддержание нормальных условий для хозяйственной жизни. Поскольку экономическое неравенство инициирует борьбу классов, социальных групп, государство должно определенным образом осуществить баланс противоположных сил, иногда для этого применяется принуждение, насилие (например, запрет забастовок). Но одного экономического и политического принуждения недостаточно. Государство духовно, идеологически воздействует на население. Для этого используется система образования, гигантская пропагандистская машина, искусство, церковь и т. д. Общественное мнение обрабатывается в нужном властям направлении. Здесь нужно отметить, что пропаганда влияет на людей, если она не находится в полном противоречии с жизнью. Пропаганда покажет то, что есть, но только то, что полезно государству, а не всю панораму действительности.

Не следует думать, что внутренняя функция государства сводится только к принуждению, подавлению. Любое государство выполняет ряд экономических, социальных задач, осуществляет регуляцию поведения людей, охрану общественного порядка и т. д.

Внешняя функция государства прежде всего – защита суверенитета. Но не только. Внешняя политика государства обусловливается экономическим строем данного общества и является продолжением внутренней политики государства. Внутренняя политика, в которой на первом плане подавление угнетенных классов, дополняется агрессивной внешней политикой; усиление эксплуатации сопровождается внешней политикой, направленной на агрессию против других государств. Война и угроза войны – традиционно методы внешней политики эксплуататорских государств. Но кроме того, государство осуществляет внешнеэкономические, политические, культурные связи с другими государствами, регламентирует перемещения граждан в другие государства и т. п. Важное место при выполнении государством его внешней функции занимают дипломатия, разведка и контрразведка.

Различают формы государства. Под формами государства понимаются:

• формы правления, т. е. организация государственной власти, структура и порядок образования органов власти, распределения между ними компетенции. Наиболее характерны две формы правления – монархия и республика. Монархия – форма правления, при которой высшая государственная власть представлена лицом, занимающим престол по наследству (иногда избираемым). Монархия бывает абсолютная (неограниченная) и ограниченная (ограниченная законами – конституционная монархия). Республика – форма правления, при которой высшая государственная власть принадлежит выборному органу, избираемому на определенный срок. Республики были аристократические и демократические;

• формы политического режима, т. е. применение определенных методов государственного руководства обществом. Это могут быть методы насилия и обмана, более мягкие формы («политика кнута и пряника»). Различают следующие формы политического режима: тоталитарный, авторитарный, либеральный, демократический, анархический;

• формы государственного устройства. Здесь имеются: а) унитарные (единые) государства, в которых существуют единые для всей страны высшие органы государственной власти, и б) федеративные (союзные) государства, в которых осуществление государственных функций распределено между высшими органами всей страны и высшими органами входящих в состав федерации государственных единиц.

Существуют также конфедерации, когда между государствами осуществляется соглашение о совместной деятельности в ряде направлений, но при этом сохраняется суверенитет этих государств.

Сегодня много говорится о необходимости развития демократии, создания гарантий против узурпации власти, включения трудящихся в управление страной, учета интересов всех социальных групп, классов, наций, развития общественного самоуправления. Призывы хорошие. Но остается актуальной задача ликвидации разрыва между словом и делом. Похоже, никто не выступает против создания у нас настоящего правового государства (по крайней мере, публично). Но становление правового государства неосуществимо без развития общественного самоуправления, а самоуправление несовместимо с бюрократическим аппаратом в той форме и в том объеме, как это существует сейчас. Необходима реформа государства.

Духовная сфера общества. Общественное сознание и его структура.

Духовная сфера — это область идеальных, нематериальных образований, включающих в себя идеи, ценности религии, искусства, морали и т.д.

Структура духовной сферы жизни общества в наиболее общих чертах такова:

религия — форма мировоззрения, основанная на вере в сверхъестественные силы;

мораль — система нравственных норм, идеалов, оценок, поступков;

искусство — художественное освоение мира;

наука — система знаний о закономерностях существования и развития мира;

право — совокупность норм, поддерживаемых государством;

образование — целенаправленный процесс воспитания и обучения.

Духовная сфера — это сфера отношений, возникающих при производстве, передаче и освоении духовных ценностей (знаний, верований, норм поведения, художественных образов и т. п.).

Если материальная жизнь человека связана с удовлетворением конкретных повседневных потребностей (в пище, одежде, питье и т.д.). то духовная сфера жизни человека направлена на удовлетворение потребностей в развитии сознания, мировоззрения, разнообразных духовных качеств.

Духовные потребности в отличие от материальных не заданы биологически, а формируются и развиваются в процессесоциализации личности.

Конечно, человек способен прожить без удовлетворения этих потребностей, но его жизнь тогда будет мало отличаться от жизни животных. Духовные потребности удовлетворяются в процессе духовной деятельности - познавательной, ценностной, прогностической и т.д. Такая деятельность направлена прежде всего на изменение индивидуального и общественного сознания. Она проявляется в искусстве, религии, научном творчестве, образовании, самообразовании,воспитании и т.п. При этом духовная деятельность может быть как производящей, так и потребляющей.

Духовным производством называется процесс формирования и развития сознания, мировоззрения, духовных качеств. Продуктом этого производства являются идеи, теории, художественные образы, ценности, духовный мир индивида и духовные отношения между индивидами. Основные механизмы духовного производства — наука, искусство и религия.

Духовным потреблением называется удовлетворение духовных потребностей, потребление продуктов науки, религии, искусства, например посещение театра или музея, получение новых знаний. Духовная сфера жизни общества обеспечивает производство, хранение и распространение нравственных, эстетических, научных, правовых и иных ценностей. Она охватывает различные формы и уровни общественного сознания — нравственное, научное, эстетическое,религиозное, правовое.

Дискуссии о роли идеального требуют переключения внимания с проблем собственно сознания и человека на социально-философские проблемы. Если сознание есть во многом продут социальный, есть порождение общественных отношений, то что такое общественные отношения, общественное сознание? Какова их структура? Механизм работы? И здесь наблюдаются определенные отличия индивидуального сознания и общественного сознания.

Действительно, источником формирования как общественного, так и индивидуального сознания является бытие людей. Основой их проявления и функционирования выступает деятельность и язык. Однако это единство предполагает существенные различия. Во-первых, индивидуальное сознание имеет «границы» жизни, обусловленные жизнью конкретного человека. Общественное же сознание может «охватывать» жизнь множества поколений. Во-вторых, индивидуальное сознание находится под воздействием личных качеств индивида, уровня его развития, личного характера и т.д. А общественное сознание в каком-то смысле надличностно. Оно может включать в себя то общее, что характерно для индивидуального сознания людей, определенную сумму знаний и оценок, передающихся из поколения в поколение и изменяющихся в процессе развития общественного бытия. Другими словами, общественное сознание свойственно обществу в целом или входящим в него различным социальным общностям, но оно не может быть суммой индивидуальных сознаний, между которыми имеются существенные различия. И в это же время общественное сознание проявляется только через сознание отдельных индивидов. Поэтому общественное и индивидуальное сознание взаимодействуют между собой, взаимно обогащают друг друга.

Под общественным сознанием следует понимать совокупность существующих в обществе идей, теорий, взглядов, чувств, настроений, привычек, традиций, отражающих общественное бытие людей, условия их жизни.

Субъекту, рассматриваемому на различных уровнях общности — человечество, государство, этнос, семья, индивид – соответствует свой тип сознания. Субъект-индивид, логически завершая иерархию структурной организации общества, всегда «укоренен» в тех или иных социальных общностях и несет в своем индивидуальном сознании отпечаток социально-групповых интересов и требований, представленных в индивидуальной форме. Характеризуя структуру общественного сознания по степени и способам осознания действительного мира, можно выделитьуровни (обыденно-практический и научно-теоретический) и формы, различающиеся методами и средствами отражения действительности и воздействия на реальную жизнь людей.

К обыденному сознанию относится сознание масс людей, формирующееся в практике повседневной жизни, в непосредственном взаимодействии с окружающим миром в труде и быту. Оно включает в себя 1) накопленный веками опыт трудовой деятельности, эмпирические знания, навыки, представления об окружающем мире, стихийное мировоззрение, сложившееся из фактов; 2) житейские нормы нравственности, обычаи, стихийно сложившиеся представления о своем положении, своих потребностях; 3) народное художественное творчество. Обыденное сознание не обладает глубиной рационального осмысления, четкой осознанностью, научной обоснованностью и в этом аспекте уступает сознанию теоретического уровня. Тем не менее, обыденное сознание имеет такие преимущества перед теоретическим, как полнота, многосторонность, цельность мироощущения. Кроме того, обыденное сознание ближе, чем теоретическое, к непосредственной реальной жизни, поэтому полнее, детальнее отражает особенности ситуаций текущей социальной действительности. На уровне обыденного сознания развивается общественная (или социальная) психология, являющаяся одной из составных частей обыденного сознания. Она охватывает собою область социальных чувств, настроений, представлений, эмоций, традиций, обычаев, предрассудков, взглядов, формирующихся у различных социальных групп людей в условиях их повседневной жизнедеятельности: в труде, в общении между собой. Общественная психология представляет собой первую, непосредственную ступень отражения общественного бытия.

Теоретическое сознание представляет собой отражение существенных связей и закономерностей действительности. Оно стремится проникнуть в ее внутреннюю сторону, поэтому находит свое выражение в науке. Теоретический уровень общественного сознания трансформируется в идеологию. Идеология представляет совокупность теоретически обоснованных политических, философских, эстетических взглядов, правовых и нравственных норм и принципов, которые носят систематизированный характер. В конечном счете идеологические воззрения обусловлены экономическими отношениями и выражают интересы, цели, стремления, идеалы определенных классов и других социальных слоев и групп. В идеологии идеи и взгляды систематизируются, разрабатываются теоретически, приобретают характер идеологических систем и концепций.

Среди основных форм общественного сознания принято выделятьполитическое сознание (отражение в общественном сознании политической жизни общества), нравственное сознание (отражение в общественном сознании накопленного потенциала морально-нравственных ценностей и существующая на их основе система норм), правовое сознание (отражение в общественном сознании конкретных норм и способов их защиты посредством наказания, а также принципов регулировки отношений между людьми), религиозное сознание (отражение в общественном сознании существующих религиозных представлений, ценностей и норм), эстетическое сознание (отражение в общественном сознании совокупности представлений о красоте, совершенстве, а также методах их достижения в различных сферах искусства), историческое сознание (отражение в общественном сознании совокупности представлений о прошлом, а также их оценок).

Исторический процесс: его объективность и направленность. Общественный прогресс и его критерии.