- •Васильева Людмила Николаевна

- •Введение

- •Глава 1. § 1.1 Деятельностный и компетентностный подход к обучению.

- •§ 1.2 Понятие компетентностно – ориентированного обучения.

- •§ 1. 3 Традиционные методы проверки оценки знаний.

- •§ 1.4 Проблемы в оценивании компетентности.

- •Глава 2. Современные способы оценки знаний.

- •§ 2. 1 Общий анализ существующих способов оценки знаний.

- •§ 2. 2 Катенатесты.

- •§ 2. 3 Адаптивное тестирование.

- •§ 2. 4 Контекстные задачи.

- •§ 2. 5 Междисциплинарный экзамен.

- •§ 2. 6 Апробация контекстной задачи на практике.

- •§ 2.7. Проверка знаний по теме «Системы счисления» с помощью катенатеста.

- •Список литературы

- •Приложения Приложение 1.

- •Приложение 2.

- •Приложение 3.

§ 2. 4 Контекстные задачи.

Контекстная задача– это задача мотивационного характера, в условии которой описана конкретная жизненная ситуация, коррелирующая с имеющимся социокультурным опытом учащихся (известное, данное). Требованием (неизвестным) задачи является анализ, осмысление и объяснение этой ситуации или выбор способа действия в ней, а результатом решения задачи является встреча с учебной проблемой и осознание ее личностной значимости.[4]

При составлении контекста задачи можно опираться на уже произошедшее событие или предположить ситуацию, которая может произойти.

К контекстным относят задачи, которые встречаются в той или иной реальной ситуации. Их контекст обеспечивает условия для применения и развития знаний при решении проблем, способных возникать в реальной жизни.

В школьном курсе достаточно общеобразовательных предметов, вызывающих затруднения при их изучении. Успешно овладеть даже базовым уровнем невозможно, если у ученика недостаточно развита самостоятельность и критичность мышления. Особенно востребованы на уроках умения анализировать учебный материал, сравнивать, обобщать, а также способность к абстрагированию. Поэтому следует составлять такие задания, которые развивают интеллектуальные способности обучающихся.

В контекстных заданиях содержатся вопросы и проблемы, с которыми ученик сталкивается в своей обыденно-практической жизни, литературных источниках, либо они соответствуют его профессиональным интересам и найдут применение в дальнейшем обучении. Содержание традиционных и контекстных заданий направлено на контроль усвоения одних и тех же элементов знаний. Однако контекст заданий второго типа способен мотивировать ученика на поиск ответа на поставленную задачу, вызывать интерес с практической точки зрения и создать условия для применения знаний в ситуациях, способных возникать в реальной жизни. Контекстные задания могут предполагать самостоятельный поиск недостающей для решения информации, ее обобщение и анализ, то это позволяет оценивать показатели сформированности качества знаний учащихся. Среди них наиболее важными являются:

системность – ученик демонстрирует логичность рассуждений, умения соотносить различные факты, рассматривать их в системе, соблюдать последовательность и логичность в действиях, необходимых для решения задачи;

осмысленность – сформированы умения подтверждать полученные результаты примерами, в том числе из личного опыта, анализировать представленную в задаче ситуацию, выявлять ее закономерности; аргументировано доказывать сделанные выводы и обосновать способы решения задачи;

действенность (функциональность) – демонстрируются умения и готовность применять теоретические знания для решения практико-ориентированных задач;

самостоятельность – ученик демонстрирует самостоятельность мышления, способность применять знания в измененных ситуациях [11].

Подход к конструированию контекстной задачи.

Определив тему предстоящего урока, подумайте, что в этой теме ученикам уже может быть известно. Скажем, данный вопрос изучался ранее, в младших классах, или в курсе другого предмета. Что-то ученики могли почерпнуть из различных "внешкольных" источников: книг, радио, телевидения, газет - или в результате собственных жизненных наблюдений.

Определите, что в содержании темы будет для учеников новым, ранее им неизвестным или неосознанным.

Подумайте, в чем может заключаться личностная значимость тех новых знаний, которые приобретут ученики на предстоящем уроке. Другими словами, сформулируйте для себя ответы на следующие вопросы: почему я считаю нужным, важным для учащихся приобретение ими этих знаний? Какой интерес они могут представлять для них? Что в новой теме может их удивить, заставить по-новому осмыслить уже известное? Где они могут найти применение полученным знаниям?

Сформулируйте ответы на все предыдущие вопросы обобщенно - в виде личностно значимой проблемы. Ее формулировка также может иметь характер вопроса, но заданного как бы от лица учеников.

Вспомните или придумайте какую-либо жизненную ситуацию, анализируя которую или действуя в которой ученики смогут выйти на осознание и формулирование той личностно значимой проблемы, которую вы наметили как отправную точку для вхождения в новую тему.

Составьте текст - описание данной ситуации, т. е. описание условия контекстной задачи, или воспользуйтесь, если это возможно, готовыми текстами, рисунками, видеоматериалами и т. п.

Сформулируйте задание, требующее анализа ситуации или осуществления соответствующих ситуации действий, т. е. сформулируйте требование контекстной задачи.

Оцените качество и предполагаемую эффективность полученной контекстной задачи с двух позиций:

во-первых, способствует ли она "встрече" с основной проблемой, решение которой потребует от учащихся осуществления деятельности по приобретению новых знаний, соответствующих теме урока;

во-вторых, содержит ли данная задача ориентиры для получения учениками ответа на вопрос о личностной значимости новых знаний и умений.

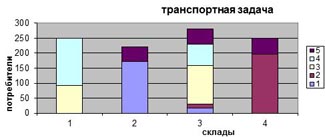

Приведем пример контекстной задачи. Рассмотрим одну из задач оптимизации, которая получила название «Транспортная задача».

Пусть имеется М складов и N – потребителей.

Хi,j – количество продукции, доставляемой со склада с номером i

Рi,j – издержки доставки единицы продукции со склада i потребителю j

Ci= j=1Nxi,j количество продукции, находящееся на складе с номером i

Bj=i=1Mxi,j -количество продукции необходимое ()

Исходные данные приведены в таблице.

Решение.

1) В электронной таблице заполняем данные. Для подписания массива Р выделяем диапазон C7:G10, вызываем контекстное меню, выбираем команду Имя диапазона, присваиваем имя «Р» и ОК.

2) Заполняем вторую таблицу исходя из условия задачи

3) В ячейку О11 заносим формулу =ЕСЛИ(P11=O12;"совпадает";"не совпадает")

4) Даём имена массивам:

выделяем диапазон J7:N10, вызываем контекстное меню, команда Имя диапазона, вводим имя «Х» и ОК.

выделяем диапазон O6:P10, вызываем контекстное меню, выбираем команду Выбрать из раскрывающегося списка, выбрать имя в строке выше и ОК.

выделяем диапазон I11:N12, вызываем контекстное меню, выбираем команду Выбрать из раскрывающегося списка, выбрать имя в столбце слева и ОК.

5) В ячейку I13 заносим целевую функцию =СУММПРОИЗВ(P;Х).

6) В ячейку J11 заносим формулу =СУММ(J7:J10) и копируем протягиванием в ячейки с К11 по N11.

7) В ячейку О7 заносим формулу =СУММ(J7:N7) и копируем протягиванием в ячейки с О8 по О10.

8) Приступаем к решению. На вкладке Данные, пункт меню Анализ, Поиск решения.

9) Окно Поиск решения, Выполнить.

10) В окне Результаты поиска решений сохранить сценарий «ТЗ1».

11) Получаем результат.

12) В окне Диспетчер сценариев (Вкладка Данные, пункт меню Анализ что-если?) выбрать команду Отчёт ввести адрес целевой функции и ОК.

13) Построить диаграмму.