- •Ответы на вопросы

- •1 Вопрос

- •2 Вопрос

- •3 Вопрос

- •4 Вопрос

- •5 Вопрос

- •6 Вопрос

- •7 Вопрос

- •8 Вопрос

- •9 Вопрос

- •10 Вопрос

- •11 Вопрос

- •12 Вопрос

- •13 Вопрос

- •14 Вопрос

- •15 Вопрос

- •16 Вопрос

- •17 Вопрос

- •18 Вопрос

- •19 Вопрос

- •20 Вопрос

- •Проверка параллельности

- •Проверка горизонтальности вала

- •Укладка вала на подшипники скольжения

- •21 Вопрос

- •22 Вопрос

- •23 Вопрос

- •24 Вопрос

- •25 Вопрос

- •26 Вопрос

- •27 Вопрос

- •28 Вопрос

- •29 Вопрос

- •30 Вопрос

- •31 Вопрос

- •37 Вопрос

- •38 Вопрос

- •45 Вопрос

- •1. Масла:

- •2. Пластичные смазки:

- •3. Твердые смазки:

- •46 Вопрос

- •47 Вопрос

- •48 Вопрос

- •1. Индустриальные масла

- •2. Турбинные масла

- •3. Компрессорные масла

- •49 Вопрос

- •50 Вопрос

- •51 Вопрос

- •52 Вопрос

- •53 Вопрос

- •1. Алюминиевые смазки

- •2. Защитные смазки

- •54 Вопрос

- •55 Вопрос

- •56 Вопрос

- •57 Вопрос

- •58 Вопрос

- •59 Вопрос

- •60 Вопрос

- •62 Вопрос

- •63 Вопрос

- •64 Вопрос

- •65 Вопрос

- •67 Вопрос

- •70 Вопрос

10 Вопрос

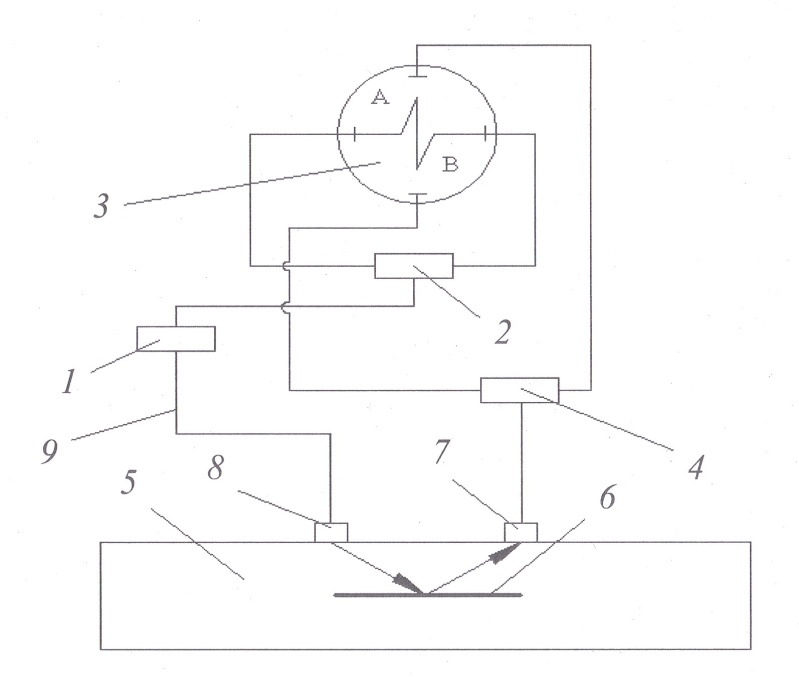

Ультразвуковая дефектоскопия основана на контроле детали ультразвуковыми волнами с частотой до 10 МГц в металлах, пластмассах и др. Ультразвуковые волны проникают почти без затуханий, однако на границе "материал–воздух" почти полностью отражаются. Ультразвуком в различных материалах можно обнаружить дефект (раковину, пустоту, трещину) на глубине до 10 м и более (рис. 4).

Рисунок 4 – Схема импульсного ультразвукового дефектоскопа: 1 – источник импульсов тока; 2 – генератор развертки; 3 – осциллоскоп; 4 – усилитель тока; 5 – дефектуемая деталь; 6 – дефект; 7 – приемная головка; 8 – головка-преобразователь; 9 – экранированный кабель

Импульсный дефектоскоп работает следующим образом. Генератор 1 вырабатывает электрические импульсы, которые подаются через экранированный кабель 9 в головку 8, где преобразуются за счет кварцевых пластин или титаната бария в ультразвуковые колебания. Эти ультразвуковые колебания проникают внутрь исследуемой детали 5. Отражаясь от дефекта 6, они попадают на приемную головку 7, где, наоборот, преобразуются в электрические импульсы. Эти импульсы усиливаются в усилителе тока 4 и далее поступают на осциллоскоп. На экране осциллоскопа в случае дефекта будут видны два пика А и Б. А – пик, образуемый от дефекта, Б – пик, образуемый от отражения ультразвуковых волн от края детали.

11 Вопрос

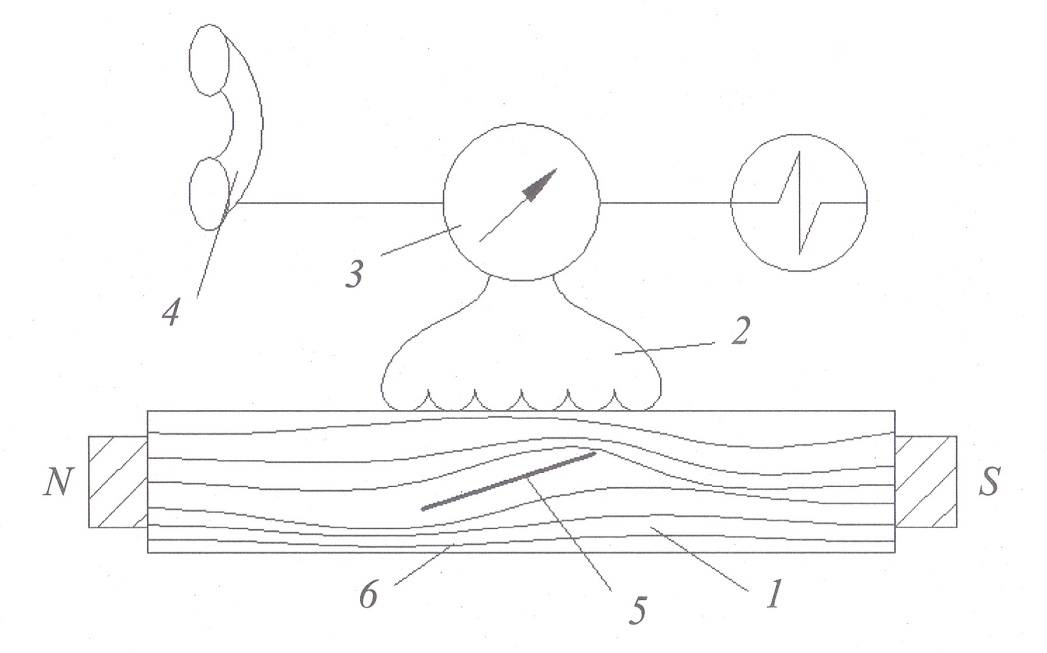

Рисунок 5 – Схема магнитоакустического дефектоскопа: 1 – исследуемая деталь; 2 – катушки с противоположно намотанными витками; 3 – головка-индикатор; 4 – акустический аппарат; 5 – дефект; 6 – магнитные силовые линии

Дефектуемая деталь 1 слабо намагничивается, в результате чего через нее проникают магнитные силовые линии 6 (МСЛ). Если имеется дефект 5, то МСЛ изменяют прямолинейное положение, что улавливается специальной головкой 3. Изменение МСЛ усиливается в усилителе и передается в акустический аппарат, например, в телефонную трубку 4. При отсутствии дефекта в трубке слышно монотонное жужжание, а при наличии дефекта – треск, резкие звуки.

12 Вопрос

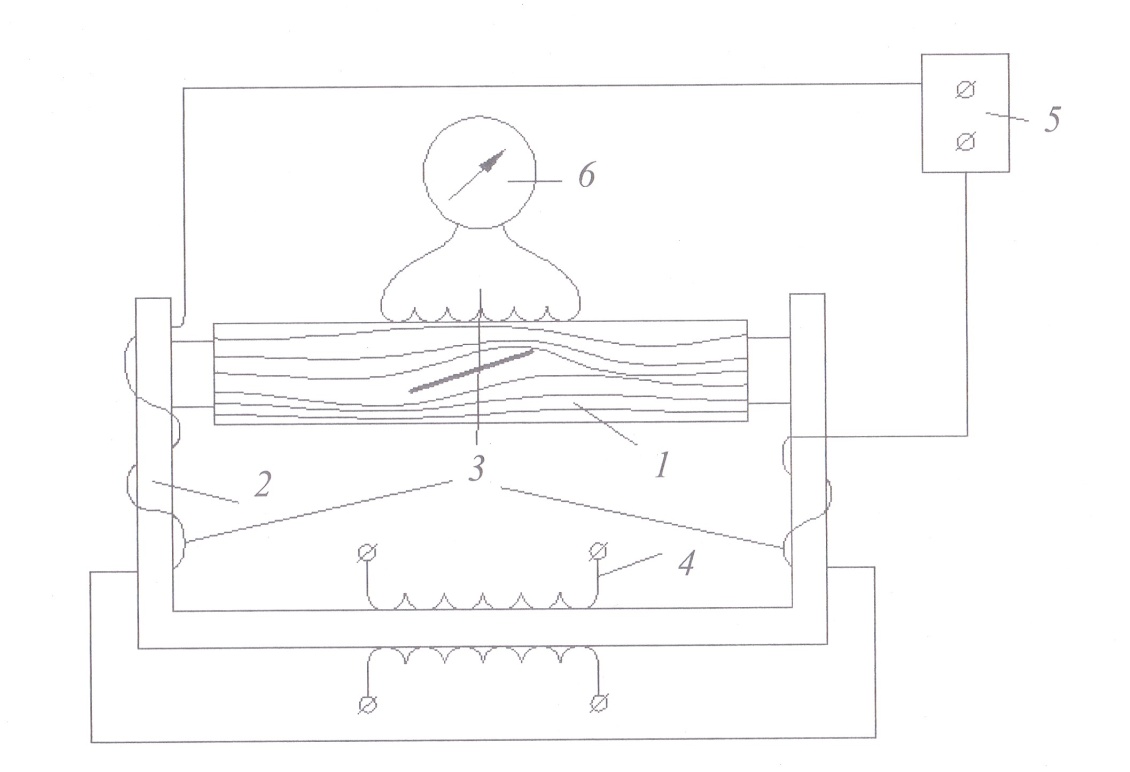

Деталь сильно намагничивается за счет подачи постоянного тока (рис. 6). При наличии трещин или других дефектов магнитный порошок, нанесенный на деталь, покажет место дефекта, т.к. МСЛ будут искривляться, а, следовательно, будут искривляться и частицы магнитного порошка Fe2O3.

Рисунок 6 – Схема электромагнитного дефектоскопа: 1 – деталь; 2 – магнитный сердечник; 3 – катушки; 4 – катушка для завихрения МСЛ; 5 – источник тока; 6 – индикатор

Дополнительная катушка 4 позволяет МСЛ сориентировать по спирали, что дает возможность определить и продольные дефекты. Вместо порошка Fe2O3 возможно использование индикаторов.

13 Вопрос

1. Рентгеновская дефектоскопия.

Она основана на просвечивании детали рентгеновскими лучами с последующей фиксацией на пленке. Применяется в основном при контроле сварных швов и деталей из легких сплавов толщиной до 50–60 мм.

2. Гамма-дефектоскопия.

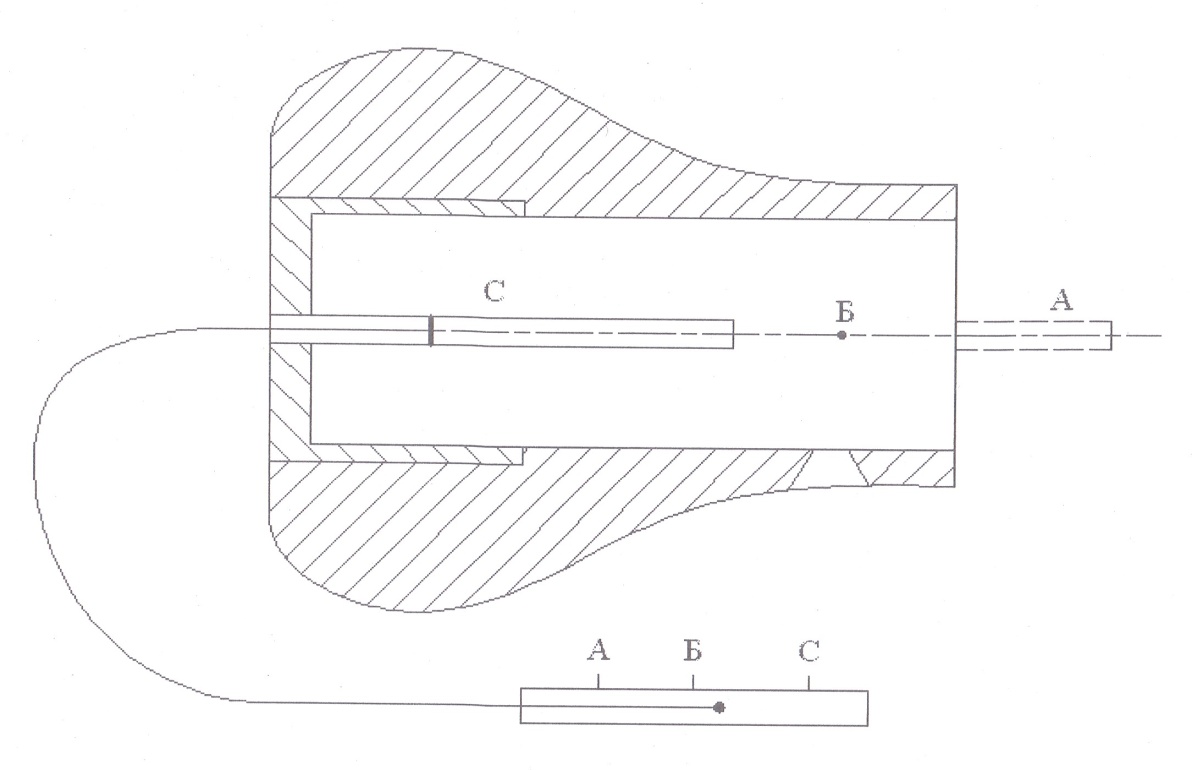

Для гамма-дефектоскопии используют радиоактивные изотопы кобальта 60, тантала 182, цезия 137 (рис. 7).

Рисунок 7 – Схема гамма-дефектоскопа

Для просвечивания гамма-излучением стальной детали толщиной 50 мм необходимо 2–3 часа. Аппарат может работать стационарно, т.е. устанавливается на штативе. Канат, перемещающий радиоактивный источник, передвигается дистанционно на расстояние 3 м от аппарата. В положении С аппарат находится в неработающем состоянии, в положении Б излучение происходит направленным пучком, в положении А – рассеивающим пучком.