- •Дифференциальная диагностика ургентной абдоминальной патологии эвристическая схема диагностического процесса

- •Основные методические подходы к дифференциальной диагностике острой хирургической патологии. Структура диагностического процесса.

- •Изнурительная обильная рвота возможна при

- •Подкожная эмфизема встречается при

- •Классификация острых абдоминальных синдромов:

- •Виды соматических абдоминальных болевых синдромов:

- •Основные нехирургические причины болей (р. Стиллман):

- •Дифференциальный диагноз острого аппендицита

- •Эндокринные и метаболические расстройства, как причина острого абдоминального болевого синдрома.

- •Основные показания к срочной лапаротомии:

- •Дифференциальная диагностика “tumor abdominis”

- •Исследование проводится в горизонтальном положении в условиях хорошего освещения в положении способствующем расслаблению мышц живота (слегка приподнята верхняя половина туловища).

- •Опухоли брюшной стенки

- •Опухоли свободной брюшинной полости.

- •Ретроперитонеальные опухоли:

- •Характеристика эпигастральных, мезогастральных и гипогастральных опухолей.

- •Острая кишечная непроходимость

- •Определение окн. Классификация.

- •Классификация: Патогенетические формы.

- •Этиология острой непроходимости желудочно-кишечного тракта

- •Обтурационная (1% - туберкулез).

- •Странгуляционная.

- •Функциональная (перивисцерит).

- •Ранняя (10 дней);

- •Средних сроков;

- •Поздняя (позже 2-х месяцев).

- •Виды спаек (а.О. Верещинский, 1925):

- •Плоскостные;

- •Перепончатые;

- •Шнуровидные;

- •Основные патогенетические звенья окн

- •Ретенционный

- •Клинические формы окн Обструктивная тонкокишечная непроходимость: Компенсированная:

- •Субкомпенсированная:

- •Декомпенсированная:

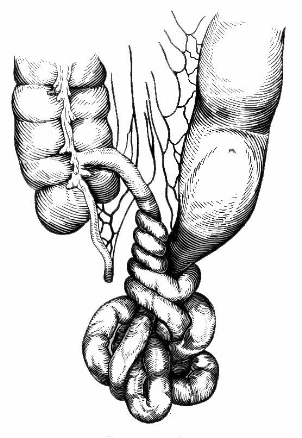

- •II клиническая форма – узлообразование (75% случаев возникает внезапно во время сна после обильной еды).

- •Дифференциальная диагностика деструктивной окн:

- •IV клиническая форма - заворот сигмовидной, поперечно-ободочной и слепой кишки:

- •Общие показания к оперативному лечению

- •«…Больного с кишечной непроходимостью нужно оперировать прежде чем над ним сядет или взойдет солнце» т.Е. В течение нескольких часов (и. Литтманн, 1982):

- •Показания к оперативному лечению опухолевой толстокишечной непроходимости

- •Экстренные (первые сутки)—перитонит, неэффективность консервативных мероприятий в течение 3-6-х часов.

- •Срочные (от 12 до 24 ч)— возобновление непроходимости после определенного клинического эффекта (обычно через 5-6 ч).

- •Ранние (отсроченные) (через 5-6 дней после госпитализации) после непродолжительной подготовки.

- •Выбор оперативного вмешательства

- •Литература

- •Патофизиология, диагностика и лечение панкреатопатий Основы анатомии и физиологии поджелудочной железы.

- •Классификация патологии поджелудочной железы.

- •Патоморфология.

- •Основные звенья патогенеза хронического панкреатита

- •Классификации хронического панкреатита

- •Клиника и дифференциальная диагностика. Клиническая классификация

- •Ведущие клинические проявления хронического панкреатита.

- •Хирургическое лечение

- •Прогноз.

- •Панкреонекроз (стандарты диагностики и лечения)

- •Клинико-морфологическая классификация острого панкреатита

- •Диагностика острого панкреатита:

- •Основные направления и методы комплексной терапии деструктивного панкреатита.

- •1. Интенсивная терапия – направлена на:

- •4. Антибактериальная профилактика и терапия.

- •7. Хирургическое лечение панкреонекроза

- •Хирургические доступы:

- •Кисты и свищи поджелудочной железы.

- •Показания к хирургическому лечению.

- •Методики оперативного лечения.

- •Свищи поджелудочной железы. Классификация (а.П. Радзиховский, 1985; м.В. Данилов, в.Д. Федоров, 1995).

- •Внутренние панкреатические свищи.

- •Гастродуоденальные кровотечения Терминология

- •Неотложная помощь

- •Низкие желудочно-кишечные кровотечения

- •Этиология

- •Диагностика

- •Лечение

- •Эндоскопические меоды гемостаза при острых желудочно-кишечных кровотечениях Показания

- •Клинико-эндоскопические критерии высокого риска рецидива гастродуоденального кровотечения:

- •Методы эндоскопического гемостаза

- •Показания к неотложным оперативным вмешательствам

- •Эндобилиарные вмешательства в диагностике и лечении опухолей гепатопанкреатодуоденальной зоны

- •Классификация опухолей гепатопанкреатодуоденальной зоны.

- •Клиника и диагностика

- •Лечение

- •Проблема послеоперационных осложнений в абдоминальной хирургии

- •Характеристика и основные причины послеоперационных осложнений в хирургии органов брюшной полости.

- •Особенности фаз послеоперационного периода.

- •Ранняя диагностика послеоперационных осложнений.

- •Тромбоэмболия легочных артерий (тэла)

- •Способы профилактики венозных тромбоэмболитических осложнений

- •Лечение осложнений

- •Заключение

- •Актуальные вопросы диагностики и лечения сепсиса

- •Эпидемиология

- •Факторы, способствующие повышению заболеваемости сепсисом:

- •Определения

- •Диагностика

- •Лечение

- •1. Стабилизация состояния пациента.

- •2. Эрадикация микроорганизмов из кровотока.

- •3. Проведение дополнительных мер по контролю очага инфекции.

- •Травма груди Классификация

- •Патогенез расстройств при травмах груди

- •Клинические признаки травмы груди

- •Другие исследования:

- •Рентгенологическое исследование пищевода

- •Принципы лечения травмы груди

- •Отдельные виды травм Ранения сердца, перикарда

- •Повреждение аорты и крупных сосудов

- •Повреждение пищевода Обнажение шейного и грудного отделов пищевода.

- •Пневмоторакс

- •Переломы ребер

- •Повреждение паренхимы легкого

- •Разрывы и ранения трахеи и бронхов Проявления:

- •Хилоторакс

- •Разрыв диафрагмы

- •Сочетанные ранения груди и живота

- •Клиника и диагностика.

- •Повреждения брюшной стенки.

- •Повреждение полых органов.

- •Повреждения печени

- •Повреждения поджелудочной железы.

- •Повреждения селезенки

- •Травма почек

- •Рекомендуемая литература

- •Инфузионная терапия и парентеральное питание в хирургии инфузионная терапия

- •Три основные задачи инфузионной терапии:

- •Парентеральное питание

- •Артериопатии

- •1. Поражения артериальной стенки

- •2. Поражения стенки сосуда вследствие травмы

- •3. Поражения стенки сосуда вследствие сдавления

- •4. Поражения вследствие внутрисосудистого фактора, метаболических нарушений

- •5. Поражения и дисфункция капилляров (ангиоригоз или трофоангионевроз)

- •Варикозная болезнь5 сеар-классификация (1995)

- •Формы варикозной болезни

- •Диагностика

- •Методика компрессионной флебосклерозирующей терапии

- •Острый варикотромбофлебит

- •Диагностика

- •Лечение

- •Хирургическая фармакология Фармакологическая характеристика соматостатина.

- •Простой и низкомолекулярный гепарин (нмг).

- •Лечение рефлюксной болезни

- •Противовоспалительная терапия.

Определение окн. Классификация.

Острая кишечная непроходимость - патологический процесс, характеризующийся развитием синдрома кишечного стаза (задержка пассажа и эвакуации содержимого ЖКТ).

ОКН - заболевание с огромным диапазоном клинических проявлений занимает второе место в структуре неотложной хирургии живота (после острых воспалительных заболеваний)-2-4%, встречается в любые периоды жизни (от первых часов после рождения ребенка до глубокой старости) и сопровождается довольно высокой летальностью (4-30%).

Причины ОКН многочисленны и разнообразны. У детей первых месяцев и лет жизни на первом месте находятся аномалии развития (атрезии, стенозы, удвоения и задержка поворота кишки). В зрелом возрасте первое место занимает спаечная непроходимость, а в пожилом—злокачественные опухоли и копростаз. Однако перечисленные группы причин играют определенною роль в возникновении ОКН у людей всех возрастов. Так дивертикул Меккеля, отверстия в брыжейках и сальнике, аномалии положения кишечника, брыжеек и связок занимает не последнее место среди причин ОКН у взрослых (около 4%).

Классификация: Патогенетические формы.

Динамическая (4-10%): спастическая и паралитическая.

Механическая (хирургическая):

Вследствие препятствия (obstructio):

OBTURATIO – закупорка просвета кишки;

COMPRESSIO – сдавление просвета кишки извне (злокачественные внутри- или забрюшинные опухоли);

ANGULATIO – перегиб кишки (ранний –4-8 сутки после аппендэктомии; поздний – через несколько лет после гинекологической операции);

CONSTRIKTIO (кольцевидная или трубковидная стриктура кишки).

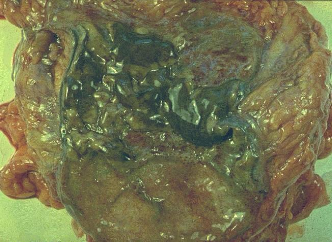

Сочетающаяся с нарушением кровоснабжения (destructio) - некроз через 3-4 часа, геморрагический выпот в животе:

STRANGULATIO – врожденные или послеоперационные внутрибрюшинные связки – странги; ущемленная грыжа;

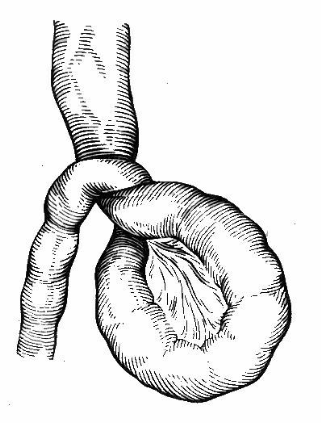

VOLVULUS – заворот (вокруг оси брыжейки);

TORQUATIO – перекрут вокруг продольной оси кишки;

INVAGINATIO – инвагинация;

NODULATIO – узлообразование.

Инфаркт кишки.

Ишемический некроз тонкой кишки

Непроходимость в изолированной петле (двойной блок – рвота не снижает давления в заблокированной петле (Р. Стиллман, 1995).

Этиология острой непроходимости желудочно-кишечного тракта

ЖЕЛУДОК

заворот (органоаксиальный, мезентерикоаксиальный):

а) врожденная повышенная подвижность желудка вследствие удлинения связочного аппарата;

б) приобретенный – вследствие спаечного процесса вокруг желудка.

острая атония желудка (нарушения электролитного обмена, чаще вторично).

ТОНКАЯ КИШКА (~ 60%):

Двенадцатиперстная кишка

артериомезентериальная дуоденальная компрессия

кольцевидная поджелудочная железа, спаечный перидуоденит

псевдотуморозный панкреатит

рак головки поджелудочной железы.

С

Обтурационная (1% - туберкулез).

Странгуляционная.

Функциональная (перивисцерит).

Ранняя (10 дней);

Средних сроков;

Поздняя (позже 2-х месяцев).

Виды спаек (а.О. Верещинский, 1925):

Плоскостные;

Перепончатые;

Шнуровидные;

- несколько чаще у лиц астенического телосложения с 0(I) группой крови по системе АВ0, склонных к образованию келлоидных рубцов в сезон осень или весна (В.П. Рой и соавт., 1984):

Обтурационная и констриктивная не спаечного генеза- 3,3%:

A. Опухоли - 9%

B. Воспалительные заболевания - болезнь Крона (3,7%).

С. Желчным камнем (0,28-3,3% - частота рецидива после удаления камня из кишки 5-9%)

D. Безоар (фито-, трихобезоар и др.).

E. Инородное тело, клубок аскарид.

F. Алиментарная

G. Редкие

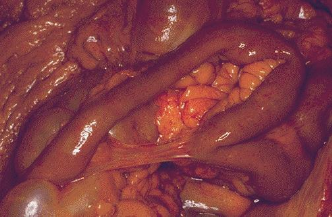

Деструктивная не спаечного генеза (завороты, узлообразования ущемленные грыжи, инвагинации).

А.П.Лебедев (1969 г) различает 9 видов инвагинаций:

1) тонкокишечную

2) толстокишечную

3) слепо-ободочную

4) подвздошно-ободочную

5) еюно-гастральную

6) дивертикуло-кишечную

7) аппендико-цекальную

8) сложную ( инвагинат состоит из нескольких цилиндров)

9) множественную ( инвагинация в нескольких местах ЖКТ)

Виды спаек (А.О. Верещинский, 1925):

1) висцеро-париетальные – между висцеральной (покрывающей полый орган) и париетальной брюшиной

плоскостные ( в местах широкого соприкосновения органов брюшинной полости. При разделении возникают обширные поля десерозированной поверхности);

перепончатые (в виде мембран, легко разделяемые).

2) висцеро-висцеральные - между полыми и паренхиматозными органами брюшной полости

плоскостные;

перепончатые.

3) шнуровидные – плотные тяжи которые вызывают странгуляционную (странги) или обтурационную кишечную непроходимость;

4) тракционные – шнуровидный тяж между кишкой и малоподвижным органом или брюшной стенкой.

Спайки могут быть одиночными, множественными и сплошными (замуровывающими органы брюшинной полости).

В течение первых 2 недель существования спайки в ней отмечается наличие острого воспаления (Р.А. Женчевский, 1989).

Некоторые клинические проявления спаечной болезни:

Спаечный перигастрит и перидуоденит постоянные ноющие боли в эпигастрии, усиливающиеся при повышении внутрибрюшного давления, симптом Кноха (эпигастральные боли вследствие сращений в области желудка); спаечный периэнтерит симптом Бондаренко (боль при поверхностной скользящей пальпации живота); симптом Кноха (боли при переразгибании туловища вследствие фиксации сальника внизу живота).

Грыжи (внутренние - 2,5%; наружные - 6%).

Воспалительные заболевания - болезнь Крона (3,7%).

Инвагинация (75% на первом году жизни (чаще между 4 и 10 месяцем, когда дети переходят с питания молоком к густой пище), реже – в детском возрасте и несколько чаще – у взрослых средних лет).

Обтурационная не спаечного генеза- 3,3%:

А. Желчным камнем - чаще 50 см от дуоденоеюнального угла или не доходя илеоцекального угла (0,28-3,3% - частота рецидива после удаления камня из кишки 5-9%) симптом Каревского (волнообразный характер непроходимости), аэрохолия, калькулезный холецистит с тяжелыми приступами в анамнезе у женщин пожилого возраста).

Б. Безоар (фито-, трихобезоар и др.).

В. Инородное тело, клубок аскарид.

Г. Алиментарная (дольки апельсина, ягоды инжира могут попадать при алкогольном опьянении, отсутствии зубов, операции на желудке по Бильрот II) (Egry).

Д. Редкие (гематома стенки кишки, туберкулез (~1%), рубцовая стриктура (травма, конгенитальная), радиационное поражение (прогрессирующий васкулит).

Е. Опухоли - 9% (первичные - чаще мужчины, длительное малосимптомное течение и метастатические - часто метастазы меланомы).

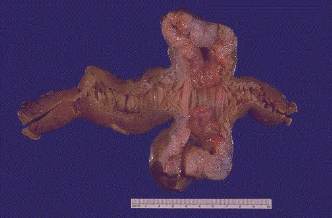

Обтурация просвета тонкой кишки метастазом

Деструктивная не спаечного генеза (завороты, узлообразования ущемленные грыжи). Выделяют предрасполагающие (врожденные незаращения отверстий в сальниках и брыжейках, удлинение брыжеек и кишечника и др.) и производящие (травма, переедание, избыточная физическая нагрузка) факторы — Спасокукоцкий в 1909 году назвал ОКН болезнью «голодного человека»).

ТОЛСТАЯ КИШКА ~ 40%

Карцинома (96%) - 2/3 видимы при ректороманоскопии. Рак толстой кишки осложняется обтурационной кишечной непроходимостью ~ в 75% случаев. Наиболее частая локализация – нисходящий одел, сигмовидная кишка, область баугиниевой заслонки и правого изгиба ободочной кишки.

Дивертикулит (в анамнезе «левосторонний аппендицит», дивертикулез).

Заворот (сигмы - острый и подострый варианты - чаще у мужчин старше 50 лет, страдающих запорами, связан с возрастным удлинении кишки, мезосигмоидитом, врожденная или приобретенная долихосигма - 20-40% больных с заворотами кишечника, характерны асимметрия резко вздутого живота, + симптом Обуховской больницы, Цеге-Мантейфеля; слепой кишки - симптом Шимана (Данса) - пустота в правой подвздошной области при пальпации).

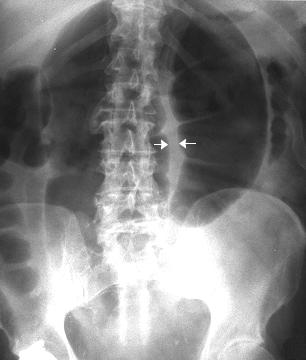

Рентгенологически:

Раздутая сигмовидная кишка. Картина «кофейного зерна» - две петил с расположенной между ними двойной кишечной стенкой.

Левосторонняя паховая грыжа с ущемлением сигмовидной кишки.

Метастаз карциномы.

Копростаз (пожилой и старческий возраст, вздутие живота, постоянные боли, пальпируемые и определяемые через прямую кишку каловые камни; дифференциальную диагностику облегчает очистительная клизма, сделанная 2-3-кратно).

Сегментарный васкулит (может сопровождаться кишечным кровотечением).