- •6.2 Учение о "трех стадиях жизненного пути" в философии Кьеркегора.

- •7.1 Связь метафизики и философии истории в учении Гегеля.

- •7.2 Иррационализм философии Кьеркегора.

- •8.1 Антропологический материализм Фейербаха.

- •8.2 Философский смысл учения об экзистенциальном выборе в философии Кьеркегора.

- •9.1 Марксизм. Предпосылки и сущность философии марксизма.

- •9.2 "Воля к жизни" и "воля к власти" в концепциях Шопенгауэра и Ницше. Имморализм философии Ницше.

- •5.2. Эстетика Шопенгауэра

- •10.1 Марксизм и современность.

- •10.2 Учение о Сверхчеловеке в философии Ницше.

- •11.1 Первый позитивизм. Идеи и представители.

- •11.2 Идея вечного возвращения в философии Ницше.

- •12.1 Эмпириокритицизм Маха и Авенариуса.

- •12.2 Учение о переоценке ценностей в философии Ницше.

- •13.1 Логический позитивизм. (подробнее – 12.1)

- •13.2 Философия экзистенциализма. Общая характеристика.

- •14.1 Немецкая классическая философия. Основные черты, идеи и представители.

- •15.1 Предмет трансцендентальной философии и. Канта.

- •15.2 "Миф о Сизифе" Камю: философия абсурда.

- •16.1 Кант. Критика практического разума.

- •16.2 Учение о свободе в философии Бердяева.

- •17.1 Субъективный идеализм Фихте.

- •18. 2 Психоанализ. Теория и метод з. Фрейда.

- •19. 2 Франкфуртская школа. Основные идеи и представители.

17.1 Субъективный идеализм Фихте.

В отличие от объективных идеалистов (Гегеля и др.), которые считали, что первичная по отношению к материи идея существует сама по себе как объективная реальность, независимо от сознания человека, сторонники субъективного идеализма были убеждены в том, что:

• во-первых, единственной реальностью является идея;

• во-вторых, что идея существует только в сознании человека, то есть сознание человека является существенной реальностью, вне которого ничего не существует.

Особый вклад в разработку системы субъективного идеализма внес Иоганн Готлиб Фихте (1762 — 1814) — представитель немецкой классической философии, профессор (в последний годы жизни — ректор) Берлинского университета.

Ключевым моментом философии Фихте было выдвижение так называемой "Я-концепции" Повод к ее выдвижению — противоречия в философии Канта, учеником и сторонником которого был Фихте. Главное противоречие Фихте видел в кантовском разделении познающего субъекта (человека) и непознаваемого окружающего мира ("вещей в себе"). Данное разделение, по Фихте, как и идеал об ограниченных познавательных возможностях разума, антиномиях, окончательно лишает философию надежды выполнить ее главную задачу - объединить бытие и мышление.

Фихте идет дальше своего учителя Канта:

• отвергает саму идею "вещей в себе" — непознаваемой разумом внешней реальности;

• единственной реальностью провозглашает внутренне, субъективное, человеческое "Я", в котором заключается весь мир (то есть объединяет бытие и мышление путем помещения бытия внутрь мышления, причем субъективного, перенесения субъекта в объект);

• считает, что жизнь окружающего мира происходит только внутри субъективного "Я";

• вне мышления, вне "Я" самостоятельной окружающей действительности нет;

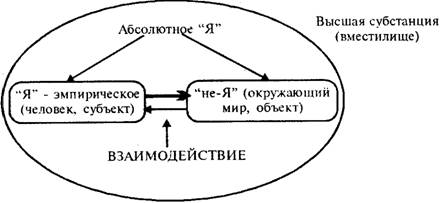

• само "Я" — не просто сознание человека, это движение, творящая сила, вместилище окружающего мира, наддействительность, фактически высшая субстанция (по аналогии с высшей субстанцией — Богом в философии Декарта и Спинозы).

"Я" имеет сложные взаимоотношения с окружающим миром, которые Фихте описываются диалектически по схеме "тезис — антитезис — синтез", а именно:

• Абсолютное Я полагает само себя ("Я" полагает Я);

• "Я" полагает (образует) "не-Я" — внешнюю окружающую действительность (антитезис);

• "Я"

(активное творение, начало, субъект,

сознание человеческой личности)

взаимодействует с "не-Я" (пассивным

началом — окружающим миром) внутри

Абсолютного Я (вместилища, высшей

субстанции).

Взаимодействие между "Я-человеком" и "не-Я" — окружающим миром внутри "Абсолютного Я" — субъективного духа может быть:

• практическим (от "Я" — к "не-Я"; "Я" — творит, определяет "не-Я", основной вид взаимодействия);

• теоретическим (от "не-Я" к "Я" — второй, более редкий вид взаимодействия, эмпирический, передача опыта, информации из "не-Я" — окружающего мира - в "Я" (конкретное сознание).

Другой вопрос философии Фихте — проблема свободы. По Фихте, свобода — добровольное подчинение всеобщей необходимости. Вся человеческая история — процесс распространения свободы, путь к ее торжеству. Основа всеобщей свободы — наделение всех частной собственностью.

В конце жизни Фихте стал постепенно переходить с позиций крайнего субъективного идеализма (солипсизма) на позиции умеренного объективного идеализма — начал признавать объективный высший дух, существующий независимо от человеческого сознания, объективную реальность - воплощение духа.

Преждевременная смерть в расцвете сил (в 1814 г.) помешали Фихте внести изменения и глубже проработать "Я-концепцию". Несмотря на то, что "Я-концепция" осталась незавершенной и была не понята и не принята многими его современниками (особенно материалистами), она остается оригинальным взглядом на окружающий мир, его устройство, нетрадиционной попыткой его философского осмысления.

17.2 Бердяев будет вечером

18.1 Эволюция философских идей Шеллинга.

Фихтеанский период

Влияние идей Фихте нашло отражение уже в его первых работах – «Я как принцип философии, или Безусловное в человеческом знании» (1795) и «Философские письма о догматизме и критицизме». Вместе с тем интерес к изучению природы привел его к отходу от фихтеанского наукоучения, поскольку он осознал искусственность выведения закономерностей природы из действий трансцендентального субъекта.

Одухотворенность природы

Принципиальные трудности выведения многообразия природы из «всеобщего Я» Фихте заставляют Шеллинга предположить, что природа динамична и развивается благодаря присущему ей единству противоположных сил. Будучи хорошо знаком с новейшими открытиями в области теории электричества (Кулон, Эрстед, Гальвани), Шеллинг строил на них свою философскую картину мира, которую он назвал натурфилософией. Тем самым Шеллинг положил начало влиятельному направлению в области философии природы, когда разрозненные естественнонаучные представления объединяются в целостную картину природы на основании неких заранее принятых философских принципов. При этом недостающие для создания целостной картины природы факты дополняются философским воображением.

Обращение Шеллинга к философии природы не было случайностью. Натурфилософия была призвана помочь решить традиционную проблему соотношения субъективного и объективного, Я и не-Я. Согласно Шеллингу, природа изначально обладает возможностью духовности, – она одухотворена, – тогда как человек стремится воплотить в реальность, в действительность свои духовные способности. В это время с Шеллингом знакомится в Берлине русский посол Федор Тютчев и под влиянием этих его идей пишет стихи:

"Не то, что мните вы природа,

не слепок, не бездушный лик;

в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык".

В поисках абсолютного тождества

Шеллинга не удовлетворяла идея Фихте о вечном (и неудовлетворяемом) становлении тождества субъекта и объекта. Поэтому впоследствии от натурфилософских представлений Шеллинг переходит на позиции абсолютного тождества.

На этом пути он пришел к философии трансцендентального идеализма, в которой самосознание погружается в высшую объективность, где с помощью интеллектуальной интуиции достигается абсолютное тождество в форме единства всех противоположностей. В интеллектуальной интуиции снимаются все опосредования и происходит погружение сознания в объект до его полного совпадения с ним.

Если для Фихте тождество объекта и субъекта остается вечно желанной, но недостижимой целью, то для автора системы трансцендентального идеализма подобное тождество достижимо, противоположности должны совпасть и свобода должна стать необходимостью. Тем самым в единении с Абсолютом угасает борьба противоположностей, достигаются абсолютное тождество и удовлетворенность.

Реализацию возможности абсолютного тождества Шеллинг находил в мире эстетики, философии, искусства. Искусство, воплощая «эстетическую активность», становится «вечным и единственным откровением». Только искусству оказывается доступной абсолютная объективность.

Итоги

Философия Шеллинга прошла ряд этапов в своем развитии, отразив особенности интеллектуального поиска своего времени. Начав с натурфилософии, поздний Шеллинг стал на путь различения “позитивной” и “негативной” философии. При этом если “негативная” философия основана на разуме и занимается исследованием сущности реальных вещей, то «позитивная» философия основана на религии и откровении. Задачу культуры он видел в поиске их единства и интеграции.

В молодости он следовал за фихте, расходясь с ним лишь в оригинальной натурфилософии, в то время как позднее испытывал влияние мистико-теософской системы якоба бёме (1575–1624).

Видевший Шеллинга в последние годы жизни наш В. Ф. Одоевский, под впечатлением разговора с ним, записал: «Шеллинг стар, а то верно бы перешел в православную Церковь». Т. е. те идеи, которые Шеллинг высказывал в своих работах позднего периода откровения, многими воспринимались как идеи, близкие православию. Интересно, что о протестантизме Шеллинг отзывался достаточно нелестно, считая его некоторым промежуточным этапом на пути к истинному христианству.