- •Раздел II. Возведение земляных сооружений

- •1. Основные положения

- •Значения m для различных грунтовых условий

- •1.1. Мероприятия, предотвращающие замачивание выемок

- •1.2. Подсчет объемов земляных сооружений

- •2. Технология рыхления немерзлых грунтов

- •3. Технология разработки грунта

- •4. Технология гидравлической разработки грунта

- •5. Возведение земляных сооружений бурением

- •6. Технология возведения земляных сооружений взрывом

- •6.1. Технология взрывания

- •7. Технология механической деформации грунта (вытрамбовывание)

- •8. Технологии механического резания грунта

- •8.1. Возведение земляных сооружений экскаватором

- •8.2. Возведение земляных сооружений скрепером

- •Технологические характеристики скреперов

- •8.3. Возведение земляных сооружений бульдозером

- •Технико-экономическая оценка различных технологий резания грунта

- •8.4. Технология уплотнения уложенного грунта

- •8.5. Техника безопасности процесса

- •9. Возведение земляных сооружений при отрицательных температурах

4. Технология гидравлической разработки грунта

1. Вид продукции. Котлованы больших размеров, искусственные водоемы, углубление судоходного хода в русле реки, траншеи больших размеров (каналы), насыпи больших объемов (плотины, полотно дорог, набережные, стенки портов, трибуны стадионов), технологические подсыпки – искусственные основания (замыв больших оврагов, намыв промплощадок, городских территорий для строительства на слабых грунтах).

2. Состав процесса.

Подготовительные процессы:

обеспечение необходимой электрической мощности 1000– 5000 кВт для прокладки электролинии с устройством электроподстанции;

доставка и проверка техники;

установка техники, отладка на месте, пробная работа.

Основные процессы:

размыв грунта струей воды. При смешанном способе разработки рыхление плотных грунтов ведется механическим резанием или взрывом;

транспорт полученной селевой массы (пульпы) по трубопроводу до заданного места;

укладка (намыв) грунта в заданном месте с образованием проектного земсооружения.

3. Вход в процесс. Общий (стр. 29).

4. Ресурсы. Материалы: несвязные грунты – пески, супеси. При дополнительном рыхлении возможен размыв связных грунтов: суглинков и глин даже с включением некрупных камней.

Техника: гидромонитор, землесос (грязевый насос), пульпопровод, система понтонов, система дренажа, бульдозер.

Энергоносители: вода (500–3000 м3/ч); электроэнергия 1000 – 5000 кВ/ч, т.е. в очень большом количестве.

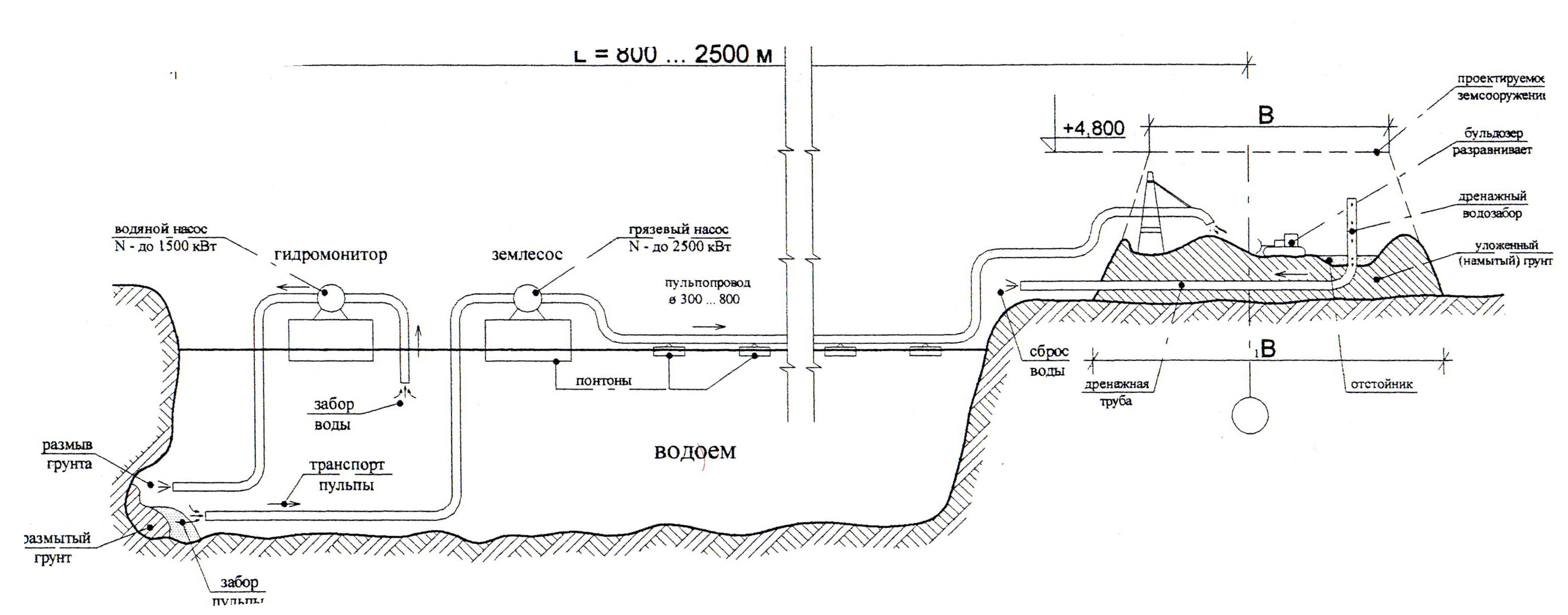

5. Технология процесса по операциям (рис. 2.11).

Электрический центробежный насос гидромонитора мощностью 800 – 1500 кВ/ч подает забортную воду по рабочему трубопроводу диаметром Ø = 300–500 мм под давлением Р = 0,3–1,5 МПа. Рабочий трубопровод заканчивается соплом с насадками диаметром Ø = 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм, правильный подбор которых обеспечивает струе воды необходимую скорость.

Для успешного размыва разрабатываемого грунта требуются следующие скорости водяной струи:

песчаные грунты – 10…12 м/с;

супесчаные и суглинистые грунты – 18…25 м/с;

средние и тяжелые глины – 30…35 м/с.

Под ударным воздействием водяной струи грунт теряет свою структуру, разрыхляется и, смешиваясь с водой, превращается в жидкую массу – пульпу.

Землесос с помощью грязевого насоса мощностью 1000…2500 кВт по заборной трубе засасывает пульпу. Далее грязевой насос перекачивает (транспортирует) пульпу по пульпопроводу к месту укладки на расстояние 500…2500 м. Пульпопровод собирается из отдельных секций стальных труб диаметром Ø = 300…800 мм и длиной секции 6,0…12,0 м. Соединение отдельных секций – на самоуплотняющихся замках. В земляное сооружение пульпа укладывается из передвижного концевого участка пульпопровода и, при необходимости, распределяется (разравнивается) бульдозером. Технологическая вода из пульпы стекает по дренажной системе в отстойник и, после отстоя, обратно в водоем.

Достоинства технологии:

высокая производительность за счет непрерывности процесса – 5000…9000 м3/смену при малочисленном персонале;

низкая стоимость – в 6…10 раз ниже, чем при технологии механического резания (экскаватор, скрепер, бульдозер);

высокая степень уплотнения уложенного мокрого грунта;

возможность транспорта грунта на большие расстояния, в труднодоступные места, а также через препятствия без устройства специальных дорог.

Рис. 2.11. Схема гидравлической разработки грунта

Недостатки:

большие начальные затраты на организацию процесса;

большой единовременный расход ресурсов – воды и электроэнергии;

отрицательное влияние на экологию (обрушение берегов водоемов, замутнение воды).