- •1. Определение рабочего диапазона частот

- •2. Определение среднего значения размеров зон обслуживания

- •3. Частотное планирование сети

- •3.1 Разработка плана размещения базовых станций

- •3.2 Определение числа радиочастотных каналов при одной зоне обслуживания без выхода на атс

- •3.3 Определение числа рчк при одной зоне обслуживания с выходом на атс

- •4. Расчет зоны обслуживания базовой станции

- •5. Расчет помех в пункте размещения базовой станции

- •6. Расчет дальности радиосвязи

- •7. Структурная схема базовой станции

- •7.1 Структурная схема однозоновой транкинговой системы

- •7.2 Структурная схема многозоновой транкинговой системы

6. Расчет дальности радиосвязи

Определим напряженность поля, реально создаваемую передающей БС в пункте приема при заданном качестве связи по формуле:

где Ес – напряженность поля сигнала, необходимая для получения заданных показателей качества:

,

,

где ЕП.ЭФ – среднее эффективное значение напряженности поля суммарных помех, равное 9,43 дБ

R0 = 5-10 дБ – защитное отношение для получения заданного качества приема

С = 8 дБ – значение защитного коэффициента, необходимого для обеспечения требуемого защитного отношения

;

;

Вр.н. – поправка, учитывающая отличие номинальной мощности передатчика от мощности 1 кВт:

где Рн – номинальная мощность передатчика, равная 30 Вт. Поэтому:

;

;

Вф – затухание в резонаторах, мостовых фильтрах и антеннах разделителях принимаем равным 3 дБ;

Вh2 – поправка, учитывающая высоту приемной антенны АС, дБ:

Для

h2

= 3м:

;

;

Врел – поправка, учитывающая рельеф местности, отличающийся от Δh=50 м, дБ.

Δh определяется по формуле:

,

,

где Hmax и Hmin – максимальные и минимальные высотные отметки местности на трассе распространения в выбранном направлении, равные 200 м и 50м.

Следовательно,

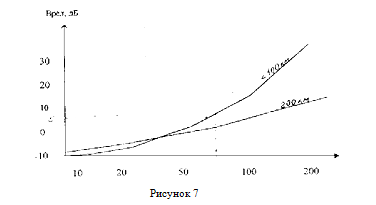

По графику (рисунок 7) определяем Врел (Врел = 9 дБ)

Ду – усиление приемной и передающей антенны, равное 7 дБ;

Подставляя полученные значения, определяем напряженность поля, реально создаваемую передающей БС в пункте приема при заданном качестве связи:

Определив напряженность поля, по графику (рисунок 8) определяем ожидаемую дальность связи – 40 км.

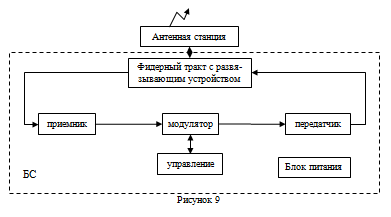

7. Структурная схема базовой станции

На рисунке 9 представлен общий принцип построения базовой станции.

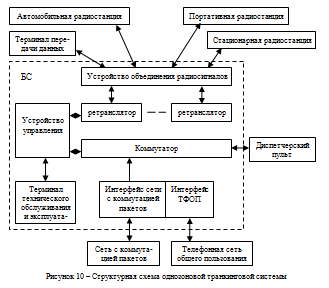

7.1 Структурная схема однозоновой транкинговой системы

Структура однозоновой транкинговой системы представлена на рисунке 10.

Устройство объединения радиосигналов служит для объединения и разветвления сигналов, поступающих от передатчика и приемника ретранслятора. Ретранслятор – это набор приемопередатчиков, обслуживающих одну пару несущих частот. Один ретранслятор может обеспечить два или четыре канала трафика. Четыре канала для обслуживания 50-100 радиоканалов; 8 каналов – 200-500AC; 16 каналов – до 2000 радио абонентов. Зона действия БС на частоте 160 МГц – 40км; на частоте 300 МГц – 25-30км; на частоте 300 МГц – 20км.

Коммутатор обслуживает весь трафик системы. Устройство управления обеспечивает взаимодействие всех узлов БС. Оно обрабатывает вызовы, осуществляет аутентификацию вызывающих абонентов, ведение очередей вызовов, внесение записей в базы данных повременной оплаты.

Терминал технического обслуживания и эксплуатации предназначен для контроля за состоянием системы, проведение диагностики неисправностей, внесение изменений в базу данных абонентов.

В состав центральной станции зоны обслуживания входит несколько приемопередатчиков, количество которых зависит от количества каналов и количества обслуживаемых абонентов.

Приемопередатчик каждого канала контролируется контроллером. Максимальное количество каналов на центральной станции до 24. Одним каналом можно обслужить до 30-50 абонентов. Для взаимодействия всех контроллеров центральной станции используется блок сопряжения, который по общей шине управления соединен со всеми контроллерами, обеспечивая, таким образом, управление, учет и тарификацию соединений.

В России наиболее известными являются следующие протоколы транкинговых систем: SmarTrunk II, MPT 1327, LTR и SmartZone. Протокол MPT 1327 предназначен для создания крупных сетей оперативной радиосвязи с практически неограниченным числом абонентов.

Типовая спецификация оборудования в диапазоне 450 МГц для мобильных объектов:

Базовое оборудование: Количество:

- Процессор регионального управления Т1530 1;

- Пульт оператора в составе: компьютер и принтер;

- Программное обеспечение пульта оператора Т1504 1;

- Блок коммутации Т1560 1;

- Канальная интерфейсная плата Т1560-02 3;

- Интерфейсная плата Т1560-03 на одну 2-х проводную линию 1;

- Ретранслятор Т850 (50Вт, 100% реж. работы) 4;

- Контроллер транкингового канала Т1510 4;

- Системный интерфейс Т1520 1;

- Модем Т902-15 2;

- Шкаф 3 8RU 2.

Антенно-фидерное оборудование: Количество:

- Комбайнер M101-450-TRM 1;

- Дуплексный фильтр TMND-4516 1;

- Приемная распределительная панель TWR8/16-450 1;

- Антенна стационарная ANT 450 D6 - 9 (ус. 6-9 дБ) 2;

- Кабель коаксиальный РК 50-7-58 70м;

- Разъем для РК 50-7-58 2;

- Грозоразрядник 1;

- Переходные кабели 8.

Транкинговые радиостанции фирмы TAIT ELECTRONICS LTD:

- Носимые Т3035;

- Мобильные Т2050.

Небольшие многозоновые системы с централизованным управлением и подключением к АТС наиболее целесообразно строить на базе системы TAITNET фирмы TAIT Electronics.

Система TAITNET состоит из центра регионального управления, терминала управления системой, базовых станций и абонентского оборудования. Типовая функциональная схема четырехзоновой транкинговой системы связи TAITNET представлена на блок-схеме (рисунок 11).