- •В.Г. Ляпин, г.Я. Иванов

- •Введение в специальность

- •Новосибирск, 2004

- •Введение

- •1. Система высшего образования Российской Федерации и организация учебного процесса

- •1.1. Значение и особенности высшего образования

- •1.2. Основные формы учебного процесса

- •1.3. Положение о зачетах и экзаменах

- •1.4. Положение о студенческой группе

- •1.5. Общественная и научно-исследовательская работа студентов

- •2. Квалификационная характеристика выпускника (инженера по специальности 311400)

- •2.1. Общие требования

- •2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

- •2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника

- •2.4. Квалификационные требования

- •2.5. Возможности продолжения образования выпускника

- •3. Из истории электротехники, электрификации и автоматизации

- •Георг Симон Ом - закон Ома1

- •Эмилий Христианович Ленц - закон Джоуля-Ленца1

- •Василий Владимирович Петров - явление электрической дуги1

- •Электротехника Санкт-Петербурга и ее научные школы за 300 лет1

- •1 По материалам статьи Ковчин с.А., Козярук а.Е., Сабинин ю.А. Электротехника Санкт-Петербурга и ее научные школы за 300 лет//Электротехника, 2003, №5, с. 3-8

- •4. Современная концепция развития электрификации

- •Введение

- •1. Оценка состояния электрификации и энергетики села

- •2. Цель и задачи развития сельской электрификации

- •3. Прогнозные показатели развития электрификации на период до 2010 года

- •4. Перспективные направления развития электрификации села

- •5. Эффективность использования электроэнергии и программа энергосбережения

- •Заключение

- •Приложение 4

- •Энергетика села-новые разработки

- •5. Электротехнология как наука

- •6. Электропривод как наука

2.5. Возможности продолжения образования выпускника

Инженер, освоивший основную образовательную программу высшего профессионального образования по направлению подготовки дипломированного специалиста «Агроинженерия» подготовлен для продолжения образования в аспирантуре.

3. Из истории электротехники, электрификации и автоматизации

Ниже представлены фрагменты из книги профессора Западно-Чешского университета (г. Пльзень) Данизля Майера "Pohledy do minulosti elektrotechniky" ("Взгляд в прошлое электротехники") в переводе с чешского профессора Санкт-Петербургского государственного политехнического университета А.Б. Новгородцева, а также публикации в журналах "Электричество", "Электротехника", "Светотехника". Материал отражает развитие научных взглядов известных физиков и электротехников, приведших к выдающимся открытиям. Дается описание общественной атмосферы, в которой протекала их деятельность, знакомит читателя с открытием законов электротехники и электродинамики и их приложениями к возникновению и развитию электротехнической промышленности и электрификации и автоматизации сельского хозяйства. Рассматривается сфера производства, передачи и потребления электрической энергии и техники связи, показана история развития высшего электротехнического образования.

Георг Симон Ом - закон Ома1

В силу своей простоты закон Ома получил широкую известность даже в кругах неспециалистов. Хотя первенство в его формулировке принадлежит Г. Кавендишу, закон был позже и независимо открыт Омом, которому принадлежит приоритет в его публикации.

Георг Симон Ом (1789-1854) родился в Эрлангене, в северной Баварии. Там в 1805 г. он завершил среднее образование и в местном университете, изучив математику, физику и философию, защитил в 1811 г. докторскую диссертацию и получил звание приват-доцента. Несмотря на то, что его педагогическая деятельность в Эрлангенском университете была успешной, он вскоре покинул университет и занялся преподаванием в реальном училище в Бамберге (1813-1817). Однако рабочие условия не соответствовали исследовательским склонностям Ома, и поэтому он перешел в качестве профессора гимназии в Кельн, где с 1817 по 1828 гг. преподавал математику и физику.

За время девятилетней деятельности в Кельне он совершил свои наиболее значительные открытия, привлекшие внимание министерства, которое разрешило ему годичную стажировку в Берлине. Позднее Ом остался в Берлине, где преподавал математику в общей военной школе. Решение Ома было, по-видимому, вызвано тем, что преподавание в военной школе не было обременительным - его недельная нагрузка составляла лишь три часа, - и перед ним открывались возможности систематических научных исследований. Однако его жалование составляло менее половины той суммы, которую он получал в Кельнской гимназии. Однако Ом был не только успешным исследователем, но и популярным преподавателем. Об этом свидетельствует то, что после его ухода из Кельнской гимназии за ним отправилась делегация студентов с просьбой вернуться.

1 По материалам статьи Майер Д. Георг Симон Ом - закон Ома//Электричество, 2003, №8. С. 68-70

В 1833 г. Ом переехал из Берлина в Нюрнберг и вступил в должность профессора во вновь образованной политехнической школе, где он был также избран директором. В этой школе он пребывал до 1849 г., когда в шестидесятилетнем возрасте ему было присвоено звание хранителя физико-математической коллекции в Мюнхенском университете с обязанностью преподавания математики и физики. Атмосфера Мюнхенского университета благоприятно повлияла на творческую активность Ома. Он посвятил себя исследованию интерференционных явлений в оптике и акустике. Он, в частности, установил, что человеческий слух воспринимает только простые звуки (гармонические составляющие звуковых волн), но не воспринимает их фазовые сдвиги. Этот факт получил название акустического закона Ома. Лишь в 1852 г. сбылась давнишняя мечта Ома, и он был объявлен ординарным профессором физики в Мюнхенском университете с занятием должности заведующего кафедрой физики. За свои научные открытия он был избран членом нескольких научных обществ в Германии и за границей.

Всю свою жизнь он прожил в скромных условиях. В начале 1854 г. он перенес инсульт, который и привел к его кончине 7 августа того же года.

Закон Ома. Хотя новый этап в исследовании электрических явлений был начат открытиями Л. Гальвани и А. Вольты, когда к изученным ранее электростатическим явлениям добавился постоянный электрический ток, представления о свойствах электрического тока оставались в течение длительного времени неясными. Экспериментальные работы, которые Ом выполнял в бедно оборудованном школьном кабинете, принесли урожай лишь после многолетней тщательной работы. Наиболее значительной работой Ома, благодаря которой его имя вошло в историю электротехники, является его статья "Uber Leitungfuhigkeit der Metalle fur Elektrizitat" (Об электрической проводимости металлов), вышедшая в 1825 г. В этой работе Ом объяснил зависимость электрического тока от напряжения источника и сопротивления проводника. Свои представления о свойствах электричества Ом формировал на основе аналогии между электрическим током и потоком тепла. При этом он исходил из достаточно хорошо разработанной к тому времени теории теплопроводности (Фурье, 1822 г.) Ом показал, что соотношения в неразветвленной электрической цепи однозначно определяются тремя величинами: током, напряжением источника и сопротивлением, которое прямо пропорционально длине проводника и обратно пропорционально его сечению.

Сначала Ом получил неправильные результаты. Выяснилось, что причина состояла в том, что в своих опытах он в качестве источника использовал элемент Вольты и не учитывал, что его напряжение падает за время измерений. Профессор Поггендорф, издатель известного научного журнала "Poggendorff,s Annalen", прокомментировал ошибку Ома следующим образом: "Было бы желательно, чтобы автор нашел минуту свободного времени и использовал в своих исследованиях термоэлектрический элемент, действие которого значительно стабильнее... ". В 1826 г. Ом прислушался к этому совету и выполнил ряд измерений токов в проводниках из различных металлов разной длины, присоединяемых к медно-висмутовому термоэлементу.

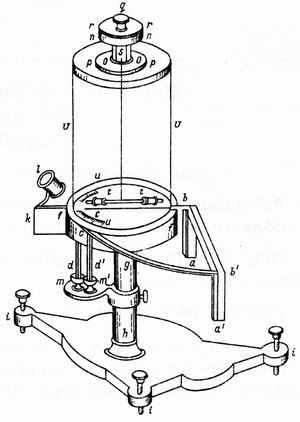

На рисунке 1 изображен измерительный прибор, использованный Омом в экспериментах. Он представляет собой торсионный амперметр с термоэлементом, где т, т' - токоподводы с ртутными контактами; t - магнитная стрелка, устанавливаемая в нулевое положение поворотом торсионной головки r, угол поворота которой указывает значение измеряемого тока. Один из контактов термоэлемента аb был помещен в кипящую воду, второй а'b' - в тающий лед, так что между ними поддерживалась постоянная разность температур в 100°С.

Рис. 1. Торсионный амперметр с термоэлементом, с помощью которого экспериментально установлен закон Ома

В одном из множества экспериментов Ом использовал восемь медных образцов различной длины. Они последовательно подключались к термоэлементу, и с помощью торсионного амперметра регистрировался магнитный эффект протекающего тока (т.е. отмечался угол поворота головки a). Ом получил следующие результаты:

Длина проводника (в дюймах) |

2 |

4 |

6 |

10 |

18 |

34 |

66 |

130 |

Поворот головки а |

305 |

282 |

2581/4 |

2231/2 |

178 |

1243/4 |

78 |

44 |

Свои исследования Ом подытожил следующим утверждением: "... Вышеприведенные цифры можно удовлетворительным образом выразить с помощью уравнения

Х=а/( b+х), (1)

где X - величина магнитного действия проводника; х - его длина; а и b - константы, пропорциональные возбуждающей силе и сопротивлению источника... ".

Затем Ом подставил в уравнение (1) в качестве констант b=201/4, а=6800 и получил значения:

2 |

4 |

6 |

10 |

18 |

34 |

66 |

130 |

3051/2 |

2801/2 |

259 |

2243/4 |

1773/4 |

1251/4 |

79 |

45 |

которые хорошо согласуются с результатами измерений, чем и подтверждается справедливость уравнения (1).

Если мы представим соотношение (1) в современной форме I=E/(Ri+Ra), где I - ток; Е - термоЭДС; Ri - внутреннее сопротивление термоэлемента; Ra - сопротивление проводника, присоединенного к термоэлементу, и учтем, что Ra прямо пропорционально длине проводника х, а X является мерой тока, то смысл величин а и b становится очевидным.

В наши дни экспериментальная проверка закона Ома представляет весьма простую задачу, однако во времена Ома подобный эксперимент никак нельзя было считать простым, учитывая примитивный характер измерительной техники. Сначала закон Ома отвергался, однако уже через несколько лет он был оценен по заслугам.