- •Методические указания к проведению

- •1. Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта

- •Полные выбросы загрязняющих веществ, при работе автотранспорта на линии

- •Пример расчёта

- •Удельные выбросы от автотранспорта

- •Грузовые дизельные

- •Выброс вредных веществ от автотранспорта

- •2.2. Расчёт выбросов загрязняющих веществ на территории предприятия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ХЕРСОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра

ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ

Кафедра

ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ

Рег. № 16/881-25.06.2013

Основы экологии

Методические указания к проведению

практического занятия №2

Расчёт вредных выбросов в

атмосферу от автотранспорта

Херсон 2013

Методические указания к проведению практических работ по дисциплине «Основы экологии»

Составил ст. преподаватель Кузнецов С.И.,

доц. Глухова А.Г.

количество страниц 13.

Рецензент:

Утверждено на заседании кафедры химии и экологии, протокол №17 от 05.06.13г.

Зав. каф. Мищенко А.В.

Варианты для расчёта вредных выбросов в атмосферу для автотранспорта

№ вар |

Бензиновые грузовые автомобили |

Дизельные грузовые автомобили |

Бензиновые легковые автомобили |

|||

Количество |

Общий пробег автомобилей тыс. км/год |

Количество |

Общий пробег автомобилей тыс. км/год |

Количество |

Общий пробег автомобилей тыс. км/год |

|

1 |

60 |

598,65 |

21 |

200,951 |

15 |

306,349 |

2 |

34 |

258,147 |

17 |

175,268 |

26 |

605,239 |

3 |

28 |

265,369 |

11 |

108,364 |

38 |

756,516 |

4 |

31 |

269,159 |

25 |

350,258 |

49 |

931,253 |

5 |

21 |

369,258 |

31 |

368,259 |

50 |

862,162 |

6 |

35 |

265,698 |

42 |

452,102 |

12 |

208,151 |

7 |

80 |

587,357 |

24 |

254,265 |

23 |

589,654 |

8 |

72 |

983,369 |

15 |

159,654 |

34 |

684,357 |

9 |

85 |

862,258 |

12 |

134,952 |

45 |

852,368 |

10 |

69 |

785,259 |

7 |

125,205 |

56 |

753,915 |

11 |

75 |

897,459 |

31 |

312,236 |

67 |

945,845 |

12 |

45 |

456,123 |

120 |

354,159 |

21 |

321,625 |

13 |

101 |

999,654 |

60 |

654,312 |

32 |

514,782 |

14 |

77 |

332,369 |

15 |

654,123 |

43 |

751,358 |

15 |

25 |

225,266 |

29 |

357,159 |

54 |

852,239 |

16 |

33 |

321,258 |

22 |

456,789 |

65 |

998,221 |

17 |

27 |

335,223 |

50 |

412,321 |

76 |

987,654 |

18 |

21 |

115,362 |

60 |

645,865 |

13 |

123,987 |

19 |

32 |

236,325 |

45 |

258,364 |

24 |

354,159 |

20 |

47 |

321,987 |

29 |

159,258 |

35 |

654,985 |

21 |

67 |

654,321 |

45 |

458,247 |

46 |

874,632 |

22 |

34 |

445,633 |

72 |

825,254 |

57 |

854,259 |

23 |

25 |

333,456 |

56 |

254,325 |

68 |

999,358 |

24 |

80 |

887,551 |

19 |

113,456 |

53 |

895,319 |

25 |

76 |

963,321 |

17 |

225,336 |

52 |

925,158 |

26 |

91 |

398,250 |

18 |

235,125 |

41 |

741,259 |

27 |

55 |

445,665 |

50 |

654,554 |

25 |

452,358 |

28 |

40 |

587,369 |

27 |

556,325 |

26 |

521,267 |

29 |

34 |

298,987 |

97 |

587,665 |

31 |

623,325 |

30 |

65 |

654,987 |

61 |

854,321 |

52 |

758,325 |

Почти два десятилетия назад в мире впервые встала проблема: как снизить токсичность отработавших газов автомобилей. К тому времени загрязнение ими воздуха в крупных городах США, Японии, Канады, Швеции и ряда других стран достигло масштабов бедствия.

Чтобы бороться с этим явлением, были введены нормы содержания в газах токсичных веществ, обязательные для всех изготовителей и экспортеров автомобилей. Соответствие нормам стали определять в лабораториях по специальным ездовым циклам, имитирующим движение в городских условиях. Чтобы обеспечить выполнение все более ожесточавшихся норм, потребовалось усовершенствовать конструкцию двигателя в целом и, прежде всего, изменить регулировки систем питания и зажигания.

Однако в технике, как правило, не бывает простых решений: после введения первых норм автомобилестроители сосредоточили свое внимание на этой проблеме, поначалу отодвинув на второй план не менее важные, и в первую очередь улучшение топливной экономичности.

Чтобы представить хотя бы в общих чертах трудности, связанные с созданием малотоксичного и в то же время экономичного двигателя, обратимся только к одной проблеме: сокращению выброса окислов азота (NО2), которые наряду с окисью углерода (СО) и углеводородами (СnHm) являются токсичными компонентами отработавших газов.

Неспециалисты часто полагают, что все они появляются в отработавших газах вследствие неполного сгорания топлива. Это справедливо лишь в отношении окиси углерода и углеводородов. Первые - продукт неполного окисления содержавшегося в топливе углерода, вторые - остатки несгоревшего бензина.

Образование же окислов азота в цилиндре двигателя не связано непосредственно с горением топлива. Они - продукт химических реакций азота, содержащегося в атмосферном воздухе, для которых необходимы только свободный кислород и высокая температура. Вследствие этого почти все мероприятия по повышению полноты и эффективности сгорания, сопровождающиеся ростом температуры в цилиндре (увеличение степени сжатия, установка оптимального для топливной экономичности угла опережения зажигания и т. п.) при работе на умеренно обедненных смесях дают не только снижение расхода топлива, но одновременно - значительное повышение выброса окислов азота.

Получается, что для сокращения доли окислов азота надо сознательно ухудшать эффективность сгорания, а значит, топливную экономичность. Своего рода заколдованный круг? Выход из него вот уже два десятилетия ищут ученые и инженеры во всем мире. Положение осложняется тем, что окислы азота более вредны для организма человека, чем СО и СnНm. В воздушной среде они могут образовывать так называемый фотохимический смог, время от времени застилающий удушливой пеленой города с бесконтрольно разросшимся парком автомобилей. Поэтому санитарные нормы содержания окислов азота в воздухе в 25 раз жестче, чем окиси углерода.

Чтобы уменьшить выброс окислов азота с отработавшими газами нужно либо понижать температуру в цилиндре, либо убавлять количество свободного кислорода в рабочей смеси.

Чтобы достигнуть цели с минимальным ухудшением топливной экономичности, стараются добиться устойчивой работы двигателя на предельно обедненной смеси, когда температура сгорания невысока. Здесь необходимы специальные конструктивные меры, чтобы обеспечить требуемую скорость распространения пламени по объему камеры сгорания.

Другой, простейший способ снизить выброс окислов азота - устанавливать на основных рабочих режимах более позднее зажигание. К этой мере особенно часто прибегали в США в первые годы после введения норм на токсичность. Дошло до того, что распределители зажигания оснащали «обратным» вакуум-регулятором, не увеличивающим, как обычно, угол опережения на малых нагрузках, а, наоборот, уменьшающим его по сравнению с опережением на полном дросселе. С уменьшением температуры сгорания заметно снижался выброс окислов азота, но существенно увеличивался расход топлива.

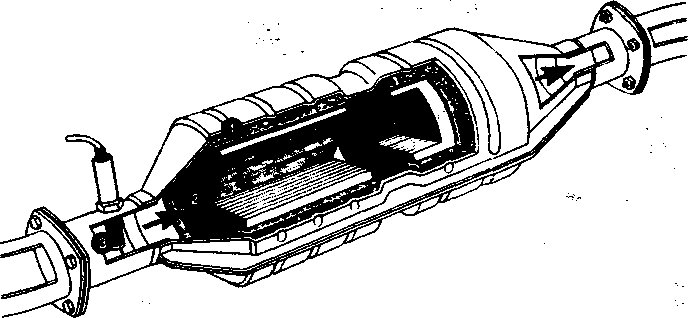

Наиболее результативный, но и самый дорогостоящий метод борьбы с окислами азота - их химическая нейтрализация в специальных устройствах - каталитических нейтрализаторах. Его суть в том, что отработавшие газы пропускают через резервуар, внешне напоминающий глушитель, с наполнителем в виде гранул или сот, покрытых тончайшим слоем катализатора (рис. 1). В качестве последнего могут служить несколько веществ. Наилучшее каталитическое действие, но и самая высокая стоимость - у платиновых катализаторов. Они позволяют обезвредить 96—98% токсичных веществ, превратив их в азот, углекислый газ и воду.

Для эффективной работы устройства необходимо, чтобы в цилиндрах сгорала слегка обогащенная смесь вместо обедненной, что приводит к ухудшению экономичности на 5-10%. Нейтрализатор окислов азота не может одновременно обезвреживать окись углерода и углеводороды: для этого потребуется еще одно устройство, в котором путем впуска дополнительного воздуха поддерживается обедненный состав смеси. Поэтому каталитическую нейтрализацию отработавших газов применяют лишь в районах или странах, где надо добиться столь низкого уровня токсичности выбросов, который оправдал бы значительные затраты на его достижение.

Применение платиновых катализаторов требует перехода на более дорогой, неэтилированный бензин, так как соединения свинца в отработавших газах быстро разрушают катализатор.

Наконец, еще один способ снизить выброс окислов азота - частичная рециркуляция отработавших газов. В этом случае часть газов из выпускной системы поступает во впускной трубопровод и, смешиваясь со свежей горючей смесью, вновь попадает в цилиндр. Инертные (негорючие) отработавшие газы выполняют роль балласта и снижают максимальную температуру в цилиндре.

Правда, повышенное их содержание отрицательно влияет на процесс сгорания и в итоге увеличивает расход топлива. Но одновременно снижаются так называемые насосные потери, связанные с заполнением цилиндра свежим зарядом, поскольку разрежение во впускной трубе в течение такта впуска становится меньше. В результате общее увеличение расхода топлива, даже при рециркуляции 10-15% отработавших газов, не превышает нескольких процентов, зато выброс окислов азота снижается минимум в два раза. В этом преимущество рециркуляции по сравнению с переходом на позднее зажигание, с которым связаны более существенные потери мощности и увеличение расхода бензина. Если же степень рециркуляции не превышает 3-5%, расход топлива может даже несколько уменьшиться вследствие подогрева смеси.

Система рециркуляции, о которой шла речь, проста, надежна и достаточно эффективна. Но в последнее время, отмеченное широким развитием электронной техники, все чаще стали применять комплексные системы для управления как подачей топлива и углом опережения зажигания, так и клапаном рециркуляции. Они обеспечивают оптимальное дозирование перепускаемых газов на характерных режимах в сочетании с самыми выгодными для топливной экономичности углами опережения зажигания и отключение рециркуляции на других режимах. Тем самым удается обеспечить не только нормы на выброс токсичных веществ, но и хорошие показатели топливной экономичности.

Рис. 1. Трехкомпонентный катализатор для нейтрализации окиси углерода (СО) и углеводородов (СnНm).

Резиновая взвесь, образующаяся при истирании колес, при попадании в легкие вызывает аллергические реакции, бронхиальную астму, а при контакте со слизистой оболочкой и кожным покровом - конъюнктивит, ринит, крапивницу. К такому заключению пришли, в частности, американские специалисты-аллергологи. Ситуация осложняется и тем, что резиновая пыль в воздухе «висит» постоянно (причем в огромных количествах).

По данным скандинавской организации «KEMI» в Швеции от износа шин в атмосферу выбрасывается до 10 000 тонн резиновой пыли. А по оценкам американских ученых-шинников в США лишь за год общее количество выделяющейся шинной пыли достигает миллиона тонн. Например, в экологически чистом Лос-Анджелесе ежедневно в воздух выбрасывается не менее 5 тонн этого вредного продукта. Там анализ атмосферы, проведенный вблизи шоссе с умеренным движением, показал присутствие от 3800 до 6900 единиц резиновой взвеси в каждом кубическом метре воздуха, причем примерно 60% из них — в пределах тех размеров, которые легко проникают в дыхательные пути. Несложно посчитать, что на каждого жителя Швеции в день приходится около 6 граммов шинной пыли, а на каждого американца — более 13.

Что же касается стран бывшего Союза, то, по мнению экспертов, в крупных городах СНГ данный показатель еще выше. Если к этому добавить значительное количество сажи, выбрасываемой с выхлопными газами, то становится понятным, почему у нас снег зимой никогда не бывает белым не только на городских улицах, а даже на загородных магистралях. Но выделяющаяся из покрышек резиновая пыль — это еще не все. Результаты исследований, проведенные независимым научным центром «Никтайр ЛэбОТ» (ведущей в СНГ организации по испытаниям, сертификации и утилизации резиновых изделий), высокая экологическая опасность шин обусловлена также токсическими свойствами применяемых при их изготовлении материалов и примесей.

Кроме того, вред экологии наносят и более ста видов химических веществ, выделяющихся в воздушную и водную среду при эксплуатации, обслуживании, ремонте и хранении покрышек.

Наиболее опасны выделяющиеся из шин канцерогены: например, бенз(а)пирен и другие полиароматические углеводороды (в шинах обнаружено 15 соединений этого класса), а также М-нитрозоамины (четыре вида из 12 известных). Все указанные вещества входят в список самых опасных токсикантов, утвержденный Международной организацией по исследованию рака (IARC) и Агентством по охране окружающей среды (США). По предварительной оценке центра «Ник-тано ЛэбОТ», совпадающей с оценкой некоторых зарубежных фирм, в резиновой пыли содержится больше канцерогенных веществ, чем в выхлопных газах двигателя и дорожном покрытии. Кроме того, при нагреве протектора из него выделяются летучие вещества, среди которых такие чрезвычайно токсичные химические соединения, как бензол, ксилол, толуол, формальдегид, фенолы, диоксид серы, а также углеводороды, характерные для выхлопных газов двигателя. Кстати, до настоящего времени в нашей стране отсутствуют нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) углеродистой пыли. Правда, есть нормы ПДК на содержание в городском воздухе, у магистралей и в производственных помещениях веществ-токсикантов. Проведенные исследования показывают, что, например, на киевских улицах уровень бенз(а)пирена в воздухе превышает ПДК в среднем в 1,6 раза (на московских - в 20 раз!), двуокиси азота в 1,3 раза. Как утверждают эксперты, именно транспорт является основным (более 70%) источником ухудшения экологической обстановки, остальные же вредные выбросы приходятся на промышленные предприятия.