- •Лекция №1 (2 часа) Введение

- •Краткие сведения из историй развития радиолокации

- •Классификация авиационного рэо

- •Важным звеном для обеспечения безопасности полетов является радиолокационное оборудование (рло)

- •В состав наземного рло входят:

- •Большое значение для обеспечения безопасности полетов имеет радиосвязное оборудование (рсо).

- •Средства наземного оборудования проводной связи позволяют обеспечить:

- •Телефонная связь организуется для обеспечения:

- •Классификация бортового радиоэлектронного оборудования (рэо) воздушных судов

- •Лекция №2, 3 - (4 часа)

- •Раздел 1. Радиолокационные системы воздушных судов (рлс вс)

- •Тема 1.1. Классификация и основные принципы построения рлс вс

- •Предмет радиолокации

- •Классификация самолетных рлс

- •Панорамные рлс: назначение и решаемые задачи

- •Они позволяют решать следующие основные задачи:

- •По сравнению другими радионавигационными устройствами самолетные рлс обладают следующими преимуществами:

- •Виды отражения радиоволн

- •По структуре радиолокационных сигналов рлс делятся на станции непрерывного излучения и импульсные.

- •Импульсный метод локации

- •Диапазоны волн, используемых в радиолокации

- •Эксплуатационно-технические характеристики бортовых радиолокационных станций

- •К эксплуатационным характеристикам, как правило, относят:

- •Назначение, место установки и условия работы бортовой рлс;

- •Максимальную дальность обнаружения объектов с определенными эффективными отражающими поверхностями и заданными вероятностями правильного обнаружения и ложной тревоги;

- •Зону обзора рлс, воспроизводимые и измеряемые координаты, а также их производные;

- •Точность измерения координат объектов при заданных вероятностях правильного обнаружения и ложной тревоги;

- •Время обзора заданной зоны, вероятности правильного обнаружения Pп.О.И ложной тревоги Рл.Т;

- •Надежность, массу, габариты, контролепригодность и ремонтопригодность.

- •Технические характеристики бортовых радиолокационных станции

- •Основными техническими характеристиками радиолокационных систем являются:

- •Лекция №4 - (2 часа)

- •Раздел 2. Метеонавигационный радиолокатор

- •Тема 2.1. Технические требования к радиолокационным станциям (рлс)

- •Панорамный радиолокатор "гроза - 154" назначение, комплект и структурная схема

- •С помощью изображения можно решать следующие навигационные задачи:

- •Основные технические характеристики:

- •Режимы работы рлс

- •Режим «Метео»

- •Режим "Контур"

- •Режим "Снос"

- •Тех. Описание– Режим работы «земля»

- •Тех. Описание - Режим работы «метео»

- •Тех. Описание - Режим работы «контур»

- •Тех. Описание - Режим работы «снос»

- •Комплект аппаратуры и структурная схема pлс «Гроза-154»

- •Принцип работы схемы:

- •Функциональная схема рлс «Гроза-154» Тех. Описание

- •Лекция № 5, 6 - (4 часа)

- •Тема 2.2. Канал передатчика

- •Блок гр – 2б – тех. Описание

- •Конструкция и размещение блока – тех. Описание

- •Конструкция и paзмещение блока

- •Передатчик

- •Принцип работы

- •Модулятор

- •Магнетрон и схема его питания

- •Дополнительная информация: Волноводный тракт

- •Антенный переключатель выполняет три функции:

- •Антенна

- •Диаграммы направленности антенны.

- •Лекция № 7, 8, 9 - (6 часов)

- •Тема2.3. Канал приемника

- •Приемник

- •Балансный смеситель

- •Физика выделения полезного сигнала

- •Автоматическое выравнивание чувствительности кристаллов

- •Тех. Описание: Высокочастотная головка !!!!!!!!!!!!!!

- •Предварительный усилитель промежуточной частоты (пупч)

- •Принцип работы: (а.П.Тихонов – синяя книга) !!!!!!!!1

- •Пупч – тех описание - !!!!!!!!!!!

- •Принцип работы –(а.П.Тихонов – синяя книга)

- •Усилитель промежуточной частоты - упч

- •Дополнительная информация: Узел апч

- •Видеоусилитель

- •Особенности схемы трехтонового в у.

- •Режим «Земля»

- •Режим «Метео»

- •Режим «Контур»

- •Режим «Снос»

- •Видеоусилитель (ву) – Тех. Описание !!!

- •Контрольные вопросы:

- •Лекция № 10 - (2 часа)

- •Тема2.4. Канал формирования масштабных меток (расположен в блоке гр – 4н)

- •Динамика формирования импульсов

- •Контрольные вопросы

- •Лекция № 11 - (2 часа)

- •Тема2.5. Канал синхронизации (расположен в блоке гр – 4н)

- •Функциональная схема

- •Динамика формирования управляющих импульсов

- •Канал синхронизации – Тех. Описание

- •Контрольные вопросы

- •Лекция № 12 - (2 часа)

- •Тема2.6. Канал развертки (расположен в блоке гр – 4н)

- •Функциональная схема

- •Контрольные вопросы

- •Лекция № 13 - (2 часа)

- •Тема2.7. Вспомогательные устройства

- •Вспомогательные устройства

- •Угол стабилизации при крене и тангаже определяется как:

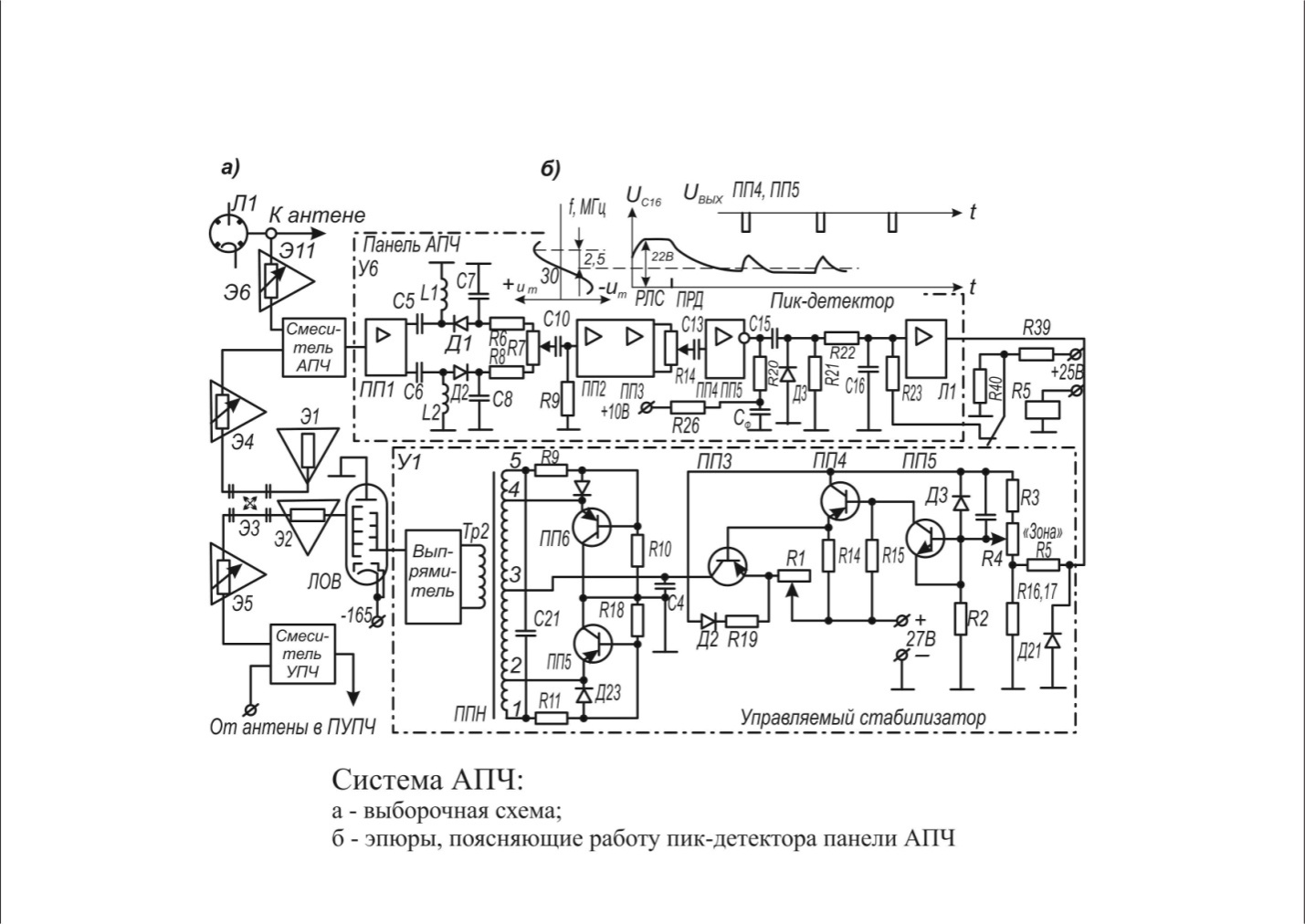

- •Система автоматической подстройки частоты гетеродина

- •Функциональная схема

- •Управляемый стабилизатор напряжения

- •Работа системы апч

- •Система автоматической подстройки частоты гетеродина – а.П.Тихонов – бордовая книга

- •Вторичные источники питания

- •Узел питания электровакуумных приборов блока Гр2б

- •Узел питания блока Гр4н

- •Вторичные источники питания – а.П.Тихонов – бордовая книга

- •Блоки Гр17 и Гр35

- •Контрольные вопросы

- •Лекция № 14 - (2 часа)

- •Тема2.8. Техническое обслуживание радиолокатора

- •Особенности эксплуатации локатора

- •Органы управления

- •Органы регулировки

- •Контроль работоспособности pлc

- •Предполетная проверка должна производиться в определенной последовательности, для этого необходимо:

- •Поиск неисправности

- •Проверка рлс на лабораторном стенде «Гроза»

- •Инструментальная проверка радиолокатора

- •Технология инструментальной проверки

- •Проверка исправности узлов и блоков pлс

- •Для проверки pjic с помощью среднего переключателя прибора следует:

- •Контрольные вопросы

Управляемый стабилизатор напряжения

На выходе панели АПЧ получается сигнал подстройки гетеродина в виде напряжения., величина которого, измеряемая в вольтах, недостаточна для управления ЛОВ. С помощью управляемого электронного стабилизатора практически обеспечивается усиление сигнала подстройки по мощности. С этой целью напряжение, полученное от бортсети постоянного тока, стабилизируется на уровне + 27В, а затем изменяется пропорционально сигналу подстройки.

Стабилизатор собран на транзисторах ППЗ, ПП4, ПП5. В цепи ДЗ, R2 создается опорное напряжение. Диод Д2 предохраняет от пробоя регулируемый элемент ППЗ.

Если напряжение бортсети уменьшается, то стремится уменьшиться и выходное напряжение стабилизатора. При этом уменьшается обратный ток через опорный стабилитрон Д3, и резистор R2. Напряжение на резисторе R2 уменьшается, что приводит к увеличению тока коллектора транзистора ПП5. Одновременно происходит и уменьшение напряжения на базе этого транзистора за счет уменьшения тока в делителе R3, R4, R16, R17. Это вызывает некоторое уменьшение тока коллектора. Однако результирующее напряжение между эмиттером и базой вызывает рост тока коллектора за счет большего изменения напряжения на резисторе R2.

Рис. 2.31.

Увеличение тока коллектора транзистора ПП5 приводит к росту напряжения в нагрузке R15. Вследствие этого увеличивается отрицательный потенциал базы транзистора ПП4. Ток коллектора ПП4 растет и вызывает увеличение тока базы транзистора ППЗ, сопротивление коллекторной цепи которого уменьшается настолько, что напряжение на нагрузке стабилизатора возрастает до исходного значения.

При увеличении положительного напряжения сигнала подстройки на выходе панели АПЧ произойдет увеличение тока базы транзистора ПП5. Это приведет к срабатыванию стабилизатора в последовательности, описанной выше. Напряжение на его нагрузке возрастет пропорционально росту напряжения входного сигнала.

Нагрузкой управляемого стабилизатора является преобразователь постоянного напряжения (ППН). Он предназначен для преобразования низковольтного постоянного напряжения в более высокое и состоит из двухтактного генератора и выпрямителя.

Генератор преобразует постоянное напряжение в переменное. Каждое его плечо представляет собой блокинг-генератор (БГ). Один БГ собран на транзисторе ПП6, другой — на ПП7.

Если, например, открыт транзистор ПП6, то ток коллектора протекает по цепи: плюс источника питания (выход управляемого стабилизатора), обмотка 3—4 трансформатора Тр2, эмиттер-коллектор транзистора ПП6, корпус, минус источника питания. При этом в обмотке 4—5 трансформатор Гр2 создается напряжение положительной обратной связи. Происходит блокинг-процесс, во время которого транзистор ПП7 закрыт положительным напряжением, поданным на базу с обмотки 2—1 трансформатора.

Когда ток коллектора транзистора ПП6 возрастает до максимума и не изменяется по величине, начинает исчезать ЭДС в обмотках обратной связи. Это приводит к уменьшению тока коллектора транзистора ПП6, что сопровождается образованием в обмотках ЭДС противоположного знака. Теперь транзистор ПП6 закрывается, а ПП7 открывается. Ток коллектора транзистора ПП7 проходит через обмотку 3—2 трансформатора и блокинг-процесс происходит во втором плече. Транзисторы ПП6, ПП7 вступают в работу поочередно и создают в первичной обмотке ток то одного, то другого направления. За счет этого переменного тока во вторичную обмотку трансформируется повышенное переменное напряжение.

Питание блокинг-генератора осуществляется напряжением, пропорциональным частоте сигнала на входе панели АПЧ. Следовательно, величина тока в первичной обмотке также оказываются пропорциональна частоте этого сигнала.

Со вторичной обмотки трансформатора переменное напряжение подается на выпрямитель, собранный по типовой двухполупериодной схеме. На выходе выпрямителя предусмотрен П-образный RC-фильтр. С его выхода это напряжение подается на замедляющий электрод JIOB для управления частотой гетеродина. Пределы возможных изменений управляющего напряжения в процессе работы системы АПЧ составляют 320—400 В. Этот диапазон соответствует линейной части частотной характеристики ЛОВ, которая применяется в качестве гетеродина.

ЛОВ относится к классу широкодиапазонных генераторов колебаний СВЧ с электронной перестройкой. Принцип работы ЛОВ заключается в том, что электронный поток, созданный электронной «пушкой», движется от катода к коллектору вдоль замедляющей системы и возбуждает в ней электромагнитные колебания. При этом образуется бесчисленное множество прямых и обратных волн. На той волне, для которой выполняются условия взаимодействия волны с электронным потоком, поддерживаются незатухающие колебания. Если изменить скорость электронного потока, то условия взаимодействия будут выполняться для другой волны.

Скорость электронного потока зависит от величины управляющего напряжения. Изменяя величину управляющего напряжения, можно управлять частотой генерируемых колебаний в широких пределах. Максимальному положительному напряжению на замедляющей системе соответствует максимальная частота генерируемых колебаний. По мере уменьшения управляющего напряжения частота колебаний уменьшается.