- •Конспект лекций по дисциплине «Физическая химия твердого тела» Направление подготовки

- •240100 Химическая технология

- •Магистерская программа

- •1. Введение. Основные цели и задачи физической химии твердого тела.

- •2. Кристаллография

- •Координаты точек и линий в элементарной ячейке.

- •Симметрия элементарной ячейки.

- •3. Кристаллохимия.

- •Основные виды гексагональных структур.

- •4.Дефекты кристаллической решетки. Точечные дефекты (дефекты I рода).

- •Температурные дефекты.

- •Структуры разрыхления. Дефекты по Шотки.

- •Структуры смещения. Дефекты по Френкелю.

- •Протяженные дефекты (дефекты II рода).

- •Дислокации. Дислокацией называется область дефектов решетки, простирающейся вдоль некоторой линии (линии дислокации). Краевые дислокации.

- •Винтовые диислокации.

- •Расчет дефектности.

- •Определение объема приходящегося на дефекты I и II рода.

- •Взаимодействие точечных и протяженных дефектов.

- •Источник Франка – Рида.

- •5. Методы исследования твердого тела Рентгенофазовый анализ

- •Возникновение непрерывного и линейчатого (атомного) спектра.

- •Закон Мозели.

- •Четыре квантовых числа.

- •Принцип Паули.

- •Основные сведения по физике рентгеновских лучей. Спектры испускания лучей.

- •Спектры поглощения рентгеновских лучей.

- •Рассеяние свободным электроном.

- •Эффект Комптона.

- •Фотоэффект.

- •Суммарное поглощение рентгеновского излучения веществом.

- •Спектры поглощения рентгеновского излучения.

- •Дифракция рентгновских лучей

- •Вывод уравнения Лауэ.

- •Вывод уравнения Вульфа – Брэгга.

- •Аппаратура для рентгененофазового анализа Принципиальная схема рентгеновской установки типа дрон.

- •Выбор основных параметров съемки дифрактограмм на рентгеновской установк типа дрон.

- •Приготовление образцов для проведения рентгенофазового анализа.

- •Съемка дифрактограмм. Метод Брентано.

- •Съемка рентгенограмм в монохроматическом излучении

- •Идентифкация вещества по межплоскостным расстояниям.

- •Индицирование рентгенограмм порошка.

- •Критерии правильности индицирования рентгенограмм.

- •Обратная решетка.

- •Индицирование рентгенограмм порошка. Индицирование рентгенограмм кубических веществ. Закон погасания.

- •Индицирование рентгенограмм в случае средних сингоний.

- •Аналитический метод индицирования рентгенограмм ромбических кристаллов (метод Хесса - Липсона).

- •Индицирование дебаеграмм методом Ито.

- •Метод подбора изоструктурного соединения.

- •Метод гомологии расшифровки рентгенограмм.

- •Переход от кубической ячейки к гексагональной.

- •Политипия. Интерпретация рентгенограмм слоистых структур со сложным характером чередования связей.

- •Источники ошибок в определении межплоскостных расстояний.

- •Зависимость точности в определении межплоскостного расстояния d от угла отражения .

- •Поправка на преломление.

- •Определение размеров кристаллитов и микронапряжений.

- •Метод определения областей когерентного рассеяния (окр).

- •Растровая электронная микроскопия (рэм, сэм) и рентгеноспектральный микроанализ (рсма).

- •Физические основы растровой электронной микроскопии

- •Формирование изображения в рэм.

- •Сканируемая область в зависимости от увеличения.

- •Глубина фокуса

- •Передача изобажения в цифровой форме и их обработка

- •Контраст

- •Контраст зависящий от атомного номера (контраст от состава, сигнал отраженных электронов)

- •Контраст от состава образца (режим вторичных электронов)

- •Компоненты контраста.

- •Ограничения разрешения.

- •Рентгеноспектральный микроанализ Физические основы рентгеноспектрального микороанализа

- •Устройство и работа рентгеноспектрального микроанализатора

- •Подготовка объектов для исследований и особые требования к ним

- •Технические возможности рентгеноспектрального микроанализатора

- •Технические возможности сканирующего туннельного микроскопа

- •Требования к объектам исследования и методы их подготовки

- •Области использования сканирующей туннельной микроскопии

- •Развитие микроскопии ближнего поля и расширение области её применения

- •Программное обеспечение. Форма сохранения и выдачи информации

- •Термический анализ.

- •Термогравиметрический анализ (тга).

- •Дифференциально – термический анализ (дта).

- •Применение дта и тга.

- •Пример разложения каолина Al4(Si4o10)(oh)8.

- •Изучение стеклообразования методом дта.

- •Некоторые особые области применения дта.

- •Спектральные методы исследования твердых тел

- •Спектроскопия видимого излучения и уф – спектроскопия.

- •Спектроскопия ямр (ядерно-магнитного резонанса).

- •Спектроскопия эпр(электронный парамагнитный резонанс).

- •Электронная спектроскопия эсха, рфс, уфс, Оже-спектроскопия, схпээ.

- •Ядерная - резонансная (Мессбауэровская ) спектроскопия.

- •Спектроскопия комбинационного рассеяния света (кр, крс, Раммановская спектроскопия).

- •Рассеяние света.

- •Колебания, модуляции, спекры.

- •Комбинационное рассеяние и поглощение света.

- •Основные параметры линий комбинационного рассеяния.

- •Применение комбинационного рассеяния в химии.

- •Установление химического строения молекул.

- •Исследование микроскопических образцов методом крс.

- •Основы зонной теории твердых тел Классификация твердых тел по величине электропроводности Твердое тело

- •Металлический кремний (Si) – 103 – 10-5 10-10 Ом-1см-1,

- •Уравнение Шредингера для твердого тела

- •Одноэлекторонное приближение

- •Функции Блоха

- •Свойства волнового вектора электрона в кристалле. Зоны Бриллюэна.

- •Построение зон Бриллюэна в простой кубической решетке с параметром а

- •Заполнение зон электронами. Металлы, диэлектрики, полупроводники

- •Физические свойства кристаллов и методвы их определения Электрические свойства тел. Основные свойства металлов. Электропроводность.

- •Температурная зависимость электропроводности

- •Влияние примесей и дефектов

- •Сверхпроводимость

- •Электропроводность металлов

- •Электрон в кристалле всегда подчиняется функции Блоха

- •Собственная проводимость полупроводников.

- •Концентрация носителей

- •Равновесная концентрация дырок в валентной зоне

- •Концентрация дырок, с учетом всех выкладок, будет равна

- •Подвижность в собственном полупроводнике

- •Проводимость примесных полупроводников

- •Концентрация носителей

- •Подвижность

- •Электропроводность диэлектриков.

Компоненты контраста.

а. Компонента обусловленная количеством вылетающих частиц. Относится к контрасту, возникающему за счет различия количества электронов, выходящих из объекта при различных положениях пучка, из-за различных свойств объекта (контраст от атомного номера)

б. Компонента обусловленная траекторными эффектами. Компонента связана с эффектами контраста, зависящая от траекторий электронов после выхода из образца.

в. Энергетическая компонента. Контраст может создаваться лишь определенной частью отраженных электронов за счет наличия у них распределения по энергиям.

Ограничения разрешения.

Предельное разрешение ограничивается:

1. Работой электронно-оптической системы.

2. Контрастом, создаваемым образцом и детекторной системой.

Областью генерации сигнала в образце.

Рентгеноспектральный микроанализ Физические основы рентгеноспектрального микороанализа

Под рентгеноспектральным микроанализом понимают определение элементного состава микрообъемов по возбуждаемому в них характеристическому рентгеновскому излучению. Рентгеноспектральный микроанализ основан на тех же принципах, что и «обычный» эмиссионный рентгеноспектральный анализ. Для анализа характеристического спектра в рентгеноспектральном микроанализаторе (РСМА) также используют два типа спектрометров (бескристальный либо с кристаллом-анализатором). Отличие РСМА в том, что возбуждение первичного излучения осуществляется в сравнительно малых объемах образца очень узким электронным зондом, подобным используемому в РЭМ. Поэтому базой для рентгеновского микроанализа служит электронно-оптическая система растрового электронного микроскопа.

При взаимодействии электронного зонда с образцом (рис. 1 и 2) одним из возможных возбуждаемых сигналов является рентгеновское излучение, которое можно разделить на тормозное и характеристическое.

Тормозное рентгеновское излучение возникает вследствие торможения первичных электронов в электрическом (кулоновском) поле атомов анализируемого материала. Кинетическая энергия первичных электронов в этом случае частично или полностью преобразуется в энергию рентгеновского излучения . Соответственно излучение имеет непрерывный спектр с энергией от нуля до энергии падающего электрона и поэтому его еще называют непрерывным рентгеновским излучением. При рентгеноспектральном микроанализе тормозное излучение нежелательно, так как вносит основной вклад в увеличение уровня фона и не может быть исключено. Это вызывает необходимость оптимизации условий возбуждения излучения для получения наиболее высокого соотношения сигнал/фон и, следовательно, увеличения чувствительности прибора.

При проникновении первичных электронов в образец они тормозятся не только электрическим полем атомов, но и непосредственным столкновением с электронами атомов материала. В результате этого первичные электроны могут выбивать электроны с внутренних К-, L- или М-оболочек, оставляя атом образца в энергетически возбужденном состоянии. Образующиеся вакансии заполняются переходами электронов с более высоких энергетических уровней. Атом переходит в основное состояние, избыточная энергия выделяется в виде кванта рентгеновского излучения .

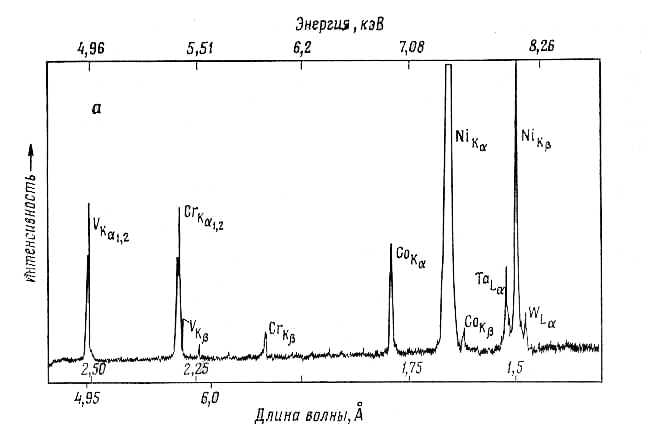

Поскольку энергия возникающего кванта зависит только от энергии участвующих в процессе электронных уровней, а они являются характерными для каждого элемента, возникает характеристическое рентгеновское излучение. Так как каждый атом имеет вполне определенное конечное число уровней, между которыми возможны переходы только определенного типа, характеристическое рентгеновское излучение дает дискретный линейчатый спектр. В качестве примера фрагмент подобного спектра приведен на рис. 9. Рентгеновские линии, возникающие при переходах электронов на одноименную оболочку, составляют одну спектральную серию (К-, L-, М- серии)

Рис. 9. Фрагмент спектра при рентгеноспектральном микроанализе.

По закону Мозли, для рентгеновских линий внутри одной серии существует прямая зависимость энергии излучения и атомного номера химического элемента:

Е = р (Z – q)2,

где Е – энергия, Z – атомный номер эмитирующего атома (q – константы).

Если можно определить энергии или длины волн эмитированного спектра, то можно сделать выводы об элементах, содержащихся в образце. Это основа рентгеноспектрального анализа. Если по характеристическому спектру можно определить интенсивность линий участвующих элементов (как правило, a-линий) и измерить их интенсивность, то на этой основе можно выполнить количественный анализ элементов.

Количественный рентгеноспектральный анализ обычно проводится методом трех поправок (ZAF), предложенный Кастеном. В основе метода лежит измерение в одинаковых условиях интенсивности рентгеновского излучения i-того элемента образца (Ji) и эталона известного состава, содержащего данный элемент (J(i)) за вычетом величины интенсивности тормозного рентгеновского излучения – фона. Весовая концентрация Сi элемента i определяется как:

Сi = (ZAF) i Ji / J(i) C(i),

где C(i) – весовая доля элемента в эталоне;

Zi – поправка на разницу в среднем атомном номере между образцом и эталоном, обусловлена отражением и торможением электронов;

Аi – поправка на поглощение рентгеновского излучения в образце, определяется энергией зонда, углом выхода рентгеновского излучения и массовым коэффициентом поглощения для интересующего элемента в образце;

Fi – поправка на флюоресценцию за счет вторичного возбуждения рентгеновского излучения элемента i излучением других элементов и тормозным излучением.

Для определения величин поправок используются различные методы расчета, которые отличаются различной степенью точности, границами применимости и продолжительностью операций. Современная аппаратура обычно имеет несколько вариантов программы расчета поправок