- •Методика преподавания экономических дисциплин

- •Часть 2. Методы, приемы и технологии преподавания экономических дисциплин в вузе в условиях компетентностного подхода

- •Введение

- •Обучаемых

- •2.Общекультурные и профессиональные компетенции бакалавра и магистра специальности 080100 «экономика» в контексте методики

- •Прием «Особенный кейс» в кейс-методе

- •Вопросы:

- •Технология развития критического мышления

- •Категориями причин возникновения проблемы

- •Прием использования метода эвристических вопросов (или ключевых вопросов)49

- •Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда?

- •Материала

- •Приемы использования метода «Мозговой штурм».

- •Метод «мозгового штурма»

- •Базисный прием - «Прямая мозговая атака»

- •«Массовая мозговая атака»

- •Метод эвристических вопросов (или ключевых вопросов)

- •Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда?

- •Метод многомерных матриц (морфологического ящика)

- •Метод свободных ассоциаций

- •Метод синектики

- •Метод организованных стратегий

- •Метод Дельфи.

- •Метод ивент-анализа.

- •Метод кластер-анализа

- •Метод контент-анализа

- •Метод корреляционного анализа

- •Прием использования модели «черный ящик»

- •Приемы осмысленного представления содержания текстов.

- •Прием «денотатный граф»

- •Р исунок 16. Структура отражения реализации приема «Денотатный граф»

- •Прием «ментальные карты» («карты ума»)

- •Р исунок 19 - Ментальная карта «с личностным смыслом»

- •Приемы составления тестовых заданий

- •Закрытые тестовые задания (тз):

- •2. Открытые задания:

- •3.Задания на соответствие («средние» или «сложные»).

- •4. Установление последовательности

- •Приемы использования игровых технологий

- •Воспитывающие цели:

- •Развивающие:

- •Социализирующие:

- •4.Определение критериев достижения педагогических целей в условиях компетентностного подхода

- •Высшего учебного заведения

- •Студентов об уровне освоенности компетенций

- •Развитии студентов

- •Деятельностно-коммуникативными достижениями обучаемых

- •5. Педагогическая технология уточнения ценности знания

- •1. Концептуальный контекст.

- •Таксономией б. Блума

- •2.Организационно-деятельностный контекст инновации.

- •Вместо заключения

- •Практические задания

- •Алгоритм составления рабочей программы, учебно-тематического плана ( представить в правильной последовательности шагов):

- •Библиографические источники

- •Figure 1 (табл.24) - My teaching and learning system

- •Figure 2 (табл. 25 ) -My assessment design

- •Использование экспертного метода и метода «тайный покупатель» в преподавании дисциплины «конкурентоспособность товаров и услуг»

- •Порядок выполнения работы

- •Магазинов

- •Внедрение в учебный процесс ит-технологий для ведения малого бизнеса

- •Кейсовое задание № 1 «Облачный сервис»

- •2. Откройте список организаций

- •3. Нажмите на кнопку «добавить предприятие»

- •4. Поставить радиоточки:

- •Перейдите на вкладку «Для бизнеса»

- •Проведите заполнение контрагентов. На вкладке бизнес выбрать клиенты и поставщики

- •Контрагенты:

- •Директором фирмы

Прием использования метода эвристических вопросов (или ключевых вопросов)49

Истоки метода – в идее древнеримского философа Марка Фабия Квинтилиана, который рекомендовал всем политикам перед принятием решения ответить на семь вопросов:

Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда?

Принципы метода эвристических вопросов:

Соответствия проблемности и оптимальности (проблемность должна быть сведена к оптимальному уровню);

Дробления информации (задача делится на подзадачи);

Целеполагания (каждый новый вопрос формирует новую стратегию действия).

Достоинства – развитие интуитивного мышления. Недостаток – не дает значительного количества оригинальных идей и решений. Примеры применения приема представлены далее в одной из форм брейнсмсотрминга.

Прием ИНСЕРТ (I.N.S.E.R.T. – «Interactive Notation System for

Enhanced Reading and Thinking»)50.

Назовем его «Знаковый анализ текста».

Учтем, что расшифровка термина INSERT задает следующие параметры:

I - Interactive - Интерактивная

N - Noting - Отмечающая

S - System - Система

E - Effective - Эффективного

R - Reading -Чтения

T - Thinking - Размышления

Прием целесообразно использовать при работе с текстом первоисточника, нормативного документа, статьи.

Для реализации приема используются следующие значки:

V - это я знал/ знала;

+ - новая информация;

− - противоречит моим представлениям;

? - информация непонятна или недостаточна.

В процессе работы с текстом студент заполняет таблицу, используя краткие собственные формулировки положений автора (табл.6).

Таблица 6 - обобщение результатов анализа дидактического

Материала

V (это я знал/знала) |

+ (новая информация) |

− (противоречит моим представлениям) |

? (информация непонятна или недостаточна) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

По итогам заполнения таблицы выясняется, насколько велик объем того, что оказалось непонятным. Студенты формулируют все, на что было обращено внимание при чтении текста, в форме вопросов: («Знаем» - «Узнали» - «Хотим узнать») (авторская адаптация методики Донны Огл - табл.7)51

Таблица 7 – вопросы «Знаем» - «Узнали» - «Хотим узнать»

Знаем (О чем?) |

Узнали (О чем?) |

Хотим узнать (О чем?) |

Что такое денежная масса? |

Какие агрегаты составляют денежную массу? |

Что такое скорость оборота денег? |

Что такое ликвидность различных форм денег? Как можно представить ликвидность различных форм денег по степени возрастания ликвидности |

Что представляет из себя денежный агрегат М0? Какие признаки агрегата М1? Почему агрегат М2 менее ликвиден, чем М0 и М1? Почему М3 - не совсем полноценные деньги? |

Что влияет и может повлиять на скорость оборота денег? Кто регулирует структуру денежной массы в стране? |

Материалы для ответа на какие вопросы надо найти? |

||

С какими проблемами сталкиваются граждане страны из-за стратегии регулирования денежной массы со стороны ЦБ РФ? |

Что такое «Базель-3» и как «базельские» принципы отражаются на жизни граждан РФ? |

Чем опасен монетаризм? |

Где можно найти эти материалы, кто и когда, в какой форме их будет представлять? |

||

Источники:… |

Исследователи:… |

Докладчики:… |

В соответствии с этим определяется тематика для обсуждения на семинаре или разъяснения во время лекции.

-

Используется психологический эффект «возгонки» трудностей:

Смысл эффекта – в опоре на поиск необычных решений. Задача может быть представлена как «фрагмент фильма», вокруг которого ведутся информационные и логические построения. Используются элементы «презумпции существования решений, которые никто пока не догадался найти».

Прием «Правильные вопросы и ответы». Цель применения приема – освоение практик правильного задавания вопросов. Как известно, только на правильно поставленный вопрос следует и правильный ответ. Вопросы – это способ получения информации и в то же время способ переключения мыслей человека, с которым ведется беседа, в нужном направлении (кто задает вопросы, тот управляет беседой)52.

Правильные вопросы помогают:

Проявлять интерес к личности партнера и собеседника;

Обеспечить «взаимопроникновенность», т. е. сделать свою систему ценностей понятной для собеседника, одновременно прояснив его систему;

Получить информацию, выразить сомнения, проявить собственную позицию, выказать доверие, интересоваться сказанным, проявить снисхождение и показать, что вы готовы уделить разговору необходимое время;

Перехватить и удержать инициативу в общении;

Перевести разговор на другую тему;

Перейти от монолога собеседника, к диалогу с ним.

Всесторонне разобрать любую проблему (ситуацию) поможет набор, соответствующих вопросов. Существует два варианта вопросов.

Первый вариант - это трансформация семи классических вопросов: Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда?:

Что? Где? Когда? Кто? Как? Почему? Какими средствами?

Эти семь вопросов позволяют охватить проблемную ситуацию целиком, и произвести ее словесно-логический анализ.

Второй вариант анализа ситуации - это набор из шести вопросов:

Факты - Какие факты и события, относятся к рассматриваемой ситуации?

Чувства - Какие чувства в общем я испытываю по отношению к данной ситуации? Что предположительно чувствуют другие?

Желания - Что я по-настоящему хочу? Чего хотят другие?

Препятствия - Что мне мешает? Что мешает другим?

Время - Что и когда надо делать?

Средства - Какими средствами я обладаю для того, чтобы решить эту проблему? Какими средствами обладают другие?

Студентам предлагается освоить виды вопросов.

Закрытые вопросы. Целью закрытых вопросов является получение однозначного ответа (согласия или отказа собеседника), «да» или «нет». Такие вопросы хороши только в случае, когда необходимо четко и ясно определить наличие чего-либо в настоящем, прошлом, и иногда в будущем («Вы применяете это?», «Вы это применяли?», «Хотите попробовать?»), или отношение к чему-либо («Вам понравилось?», «Вас устраивает это?»), чтобы понять, как дальше действовать. Закрытые вопросы (и ответы на них «да» или «нет») переключают наши усилия в определенное направление.

Открытые вопросы. Они не предполагают однозначного ответа, заставляют человека задуматься, лучше выявляют его отношение к вашему предложению. Открытые вопросы - это хороший способ получения новой, подробной информации, которую очень сложно получить с помощью закрытых вопросов. Следовательно, в диалоге лучше чаще использовать открытые вопросы в различных их вариациях.

Правила использования открытых вопросов:

- спрашивайте о фактах, которые помогут вам понять ситуацию: «Что имеется?», «Сколько?», «Как решается?», «Кто?» и т.д.; выясняйте интересы собеседника и условия их удовлетворения, выясняйте отношение собеседника к обсуждаемой ситуации: «Что вы думает по этому поводу?», «Как вы относитесь к этому?»;

- предложите в форме вопросов иное (свое) решения проблемы: «Может поступить таким образом..?», «Почему бы нам не обратить внимание на такой-то вариант..?», при этом аргументируя свое предложение. Это лучше, чем открыто говорить: «Я предлагаю…», «Поступим лучше так…», «Я считаю…»;

- интересуйтесь, на чем основывается утверждение собеседника: «Из чего вы исходите?», «А почему именно так?», «Чем это обусловлено?»;

- уточняйте все, что неясно: «Что (как) именно?», «В чем конкретно..?», «Из-за чего?»;

- выясняйте неучтенные моменты как личные, так и деловые: «О чем мы забыли?», «Какой вопрос мы не обсудили?», «Что упущено?»;

- если имеют место сомнения, уточняйте их причины: «Что мешает?», «Что вас беспокоит (не устраивает)?», «В чем причина сомнений?», «Почему это нереально?».

Таким образом, характерными особенностями открытых вопросов являются:

Активизация собеседника, когда вопросы заставляют его думать над ответами и высказывать их;

Партнер по своему усмотрению выбирает, какую информацию и аргументы нам представить;

Открытым вопросом собеседник выводится из состояния сдержанности и замкнутости, и устраняются возможные барьеры в общении;

Партнер становится источником информации, идей и предложений.

Следующим шагом алгоритма применения приема являются практические действия студентов по взаимоопросу, к примеру, по сути задания на семинарском занятии.

Студенты делятся на пары. Один из участников играет роль человека, задающего вопросы. Преподаватель выделяет 5 минут на подготовку или актуализацию их содержания, давая установку на то, что вопросы должны быть следующих видов:

Основные вопросы – планируются заранее, могут быть как открытыми, так закрытыми.

Второстепенные, или последующие вопросы - спонтанные или запланированные, они задаются для уточнения уже прозвучавших ответов на основные вопросы.

Уточняющие вопросы предполагают короткие и лаконичные ответы. Задаются они в случае возникновении сомнений, чтобы уточнить нюансы.

Наводящие вопросы это вопросы, по содержанию делающий очевидным определенный ответ, т.е. формулируются так, чтобы подсказать человеку, что он должен сказать. Наводящие вопросы рекомендуется задавать, когда собеседник является робким, нерешительными, недостаточно освоившим материал студентом. Также наводящие вопросы используются для подведения итогов разговора, или если собеседник заговорился и надо вернуть разговор в нужное (деловое) русло, либо если нужно подтвердить правильность какого-то суждения (веру в выгодность предложения).

В результате студент, задающий вопросы, после заслушивания ответов на них выступает с обобщением сути и характера и вопросов, и ответов на эти вопросы. Студент, дававший ответы на вопросы, артикулирует свое впечатление от корректности постановки вопросов и начинает готовить свой вариант вопросов к другому собеседнику либо в процессе смены ролей к студенту, исполнявшему первоначально роль человека, задающего вопросы.

Этот прием «хорошо работает», когда не все студенты в группе готовятся одинаково ответственно к семинарским занятиям. Тогда те, кто лучше готов для активной работы, выполняют роль задающих вопросы и, фактически, репетиторов для тех, кто на поставленные вопросы должен давать ответы. В этом случае возможно использование упрощенного варианта вопросов:

1. фактологический вопрос (о событии, описанном в учебном тексте)

2. вопрос на понимание (о связях событий в учебном тексте)

3. вопрос, выходящий за рамки учебного текста (Как связано с...? Где это можно использовать…?)

Следующей по уровню сложности является также работа в парах или микрогруппах, но с более детальной подготовкой других видов вопросов. А именно:

Риторические вопросы задаются с целью вызвать у людей нужную реакцию (заручиться поддержкой, акцентировать внимание, указать на нерешенные проблемы) и не требуют прямого ответа. Такие вопросы также усиливают характер и чувства в предложении говорящего, делают текст богаче и эмоциональнее. Пример: «Когда, наконец, люди научатся друг друга понимать?», «Можно ли считать произошедшее нормальным явлением?». Риторические формулируются так, чтобы они звучали кратко, были уместны и понятны. Смысл риторического вопроса – в морально-этическом воздействии на собеседника.

Провокационные вопросы задаются с целью вызвать у собеседника (оппонента) «бурю эмоций», для того, чтобы человек выдал скрытую информацию, «сболтнул что-то лишнее». Провокационные вопросы - это форма манипулятивного воздействия. Их применение зависит от умения задающего вопросы просчитывать все риски, связанные с таким подходом. Это – вызов собеседнику.

Сбивающие вопросы переводят внимание в область интересов спрашивающего, которая лежит в стороне от основного направления разговора. Подобные вопросы задаются или непреднамеренно (если интересна тема разговора, не стоит спрашивать о вещах, не имеющих к ней дела), или умышленно из-за желания решить какие-то собственные проблемы, направить беседу в нужное спрашивающему русло. Если на сбивающий вопрос собеседник предложит не отвлекаться от обсуждаемой темы, следует выполнить требование, но при этом заметить, что хотелось бы рассмотреть и обсудить заявленную тему в другое время.

Также сбивающие вопросы задаются с целью просто уйти от темы разговора, либо потому что она не интересна.

Эстафетные вопросы - направлены на опережение и требуют умения схватывать «на лету» реплики партнера и провоцировать его на дальнейшее раскрытие своей позиции. Например: «Вы этим хотите сказать, что?..».

Вопросы, демонстрирующие знания спрашивающего. Их цель блеснуть эрудицией и компетентностью перед другими участниками беседы, заслужить уважение партнера. Это - некая форма самоутверждения. Но, задавая такие вопросы, надо быть действительно, а не поверхностно компетентным. Это вязано с тем, что человек отвечающий на подобный вопрос, может попросить дать подробное описание сущности ожидаемого ответа на вопрос.

Зеркальный вопрос содержит часть утверждения произнесенного собеседником. Задается, чтобы человек увидел свое утверждение с другой стороны, что помогает оптимизировать диалог, придать ему подлинный смысл и открытость. Например, на фразу «Больше никогда не поручайте мне этого!», следует вопрос - «Не поручать вам? А разве есть еще хоть кто-то, кто так же хорошо мог бы с этим справиться?»

Вопрос «Почему?», примененный в данном случае, вызвал бы защитную реакцию в виде отговорок, оправданий и поиска мнимых причин отказа действовать, и мог бы привести к конфликту. Зеркальный вопрос дает гораздо лучший результат.

Альтернативный вопрос задается в форме открытого вопроса, но содержит несколько вариантов ответа. Например: «Почему вы выбрали профессию бухгалтера: сознательно, пошли по стопам родителей или решили поступать за кампанию вместе с другом, а, может, сами не знаете почему?». Альтернативные вопросы задаются, чтобы активизировать собеседника.

Вопрос, «заполняющий» молчание. Хорошим правильным вопросом можно заполнить неловкую паузу, порой возникающую в беседе.

Успокаивающие вопросы оказывать заметное успокаивающее воздействие в трудных ситуациях. Цель – отвлечь внимание от того, что вызывает негативные эмоции.

В качестве дидактического материала можно использовать варианты кейсов из видеосюжетов «Управленческие бои» (автор – В.К. Тарасов) (http://www.poedinok.by/duel/igrovaa-situacia-dla-upravlenceskogo-poedinka) и оценок экспертами эффективности принимаемых участниками боев решений.

Каждая игровая ситуация для управленческого поединка описывает фактуру и суть конфликта. В течение некоторого времени происходит несколько необратимых изменений - событий, которые нельзя отменить. К примеру:

• приказ опубликован

• машина с грузом уехала

• просрочено выполнение обязательства по договору.

Эти обстоятельства и их последствия невозможно отменить «как-будто-бы-их-не-было»: время прошло, затраты произведены, люди знают и т.д.

На указанном сайте управленческих боев представлен один из примеров игровых ситуаций.

В деловую ситуацию вовлечены несколько людей, которые имеют разные интересы в развитии / окончании сложившейся ситуации. В данном случае имеем ситуацию конфликта интересов. В игровой ситуации задается не менее трех ролей. Если задать две роли - то обычно ситуация имеет некое «элементарное решение». Объявление же других ролей, и интересов разыгрывающих их субъектов, расширяет «картинку», делает ее более глубокой, объемной.

Пример игровой ситуации «Завершен ли проект?»

Компания занимается консалтинговыми услугами. Клиент обратился в компанию для проведения проекта и заключил договор на оказание услуг. Руководитель проектов в компании на этапе завершения проекта обнаружил, что к указанному сроку сдачи проекта проект не готов в полном объеме (для того есть как объективные, так и субъективные причины). Руководитель проекта с согласия генерального директора компании предоставляет клиенту частично сделанный проект (недостатки связаны с недостаточным объемом информации для принятия управленческих решений).

По условиям договора клиент оплатил аванс в размере 30% для запуска работ, остальную сумму необходимо внести после принятия проекта, причем также был оговорен срок, когда принимаются претензии. Клиент не уложился в установленные сроки предоставления претензий, но отказался оплачивать остальную сумму, указанную в договоре. Руководитель проекта с согласия генерального директора предлагает клиенту полностью доработать проект и получить оплату. После того, как проект был полностью завершен и предоставлен клиенту, он все равно отказался произвести окончательную оплату, аргументируя свой поступок мелкими недочетами и сорванным сроком. Генеральный директор компании требует от руководителя проекта полной оплаты за завершенный проект.

Роли и интересы:

Генеральный директор - хочет получить деньги за сделанный проект (по словам руководителя проекта); не хочет нести репутационные и материальные потери.

Руководитель проекта - считает, что проект полностью выполнен; остается главным в споре интересов.

Клиент - при разговоре с руководителем проекта несколько раз признавал, что проект удовлетворяет требования, указанные в договоре, но очень хочет сэкономить и «проучить» компанию-исполнителя.

Видеосюжеты с комментариями экспертов можно найти на сайте http://www.youtube.com/watch?v=6qbOwfiDauM (Телеканал «Успех»)53.

Прием «Лови ошибку!».

Модифицируя разработки А. Гина к условиям преподавания экономических дисциплин, используем этот прием при проведении расчетных задач, продолжительных аналитических операций и пр. Суть приема во включении в логику рассуждений ошибки. Это может сделать заранее как преподаватель, так и каждый студент. Процесс актуализации приема связан с поиском ошибки и своеобразным конкурсом: кто быстрее найдет ошибку и более аргументированно обоснует ошибочность предложенного варианта решения. Ошибки включаются в текст лекции, в процедуры расчетов, в алгоритмы решения задач. «Создание» ошибок может определяться задачей студентов при подготовке к семинарам.

Прием «Кубик»54.

Группа студентов разделяется на подгруппы, каждая из которых описывает одну из граней какого-то явления или процесса, закона, отвечая на один из вопросов:

1. Опишите это явление, эту закономерность (сущность, размеры, характер проявления…)

2. Сравните это с другими явлениями, закономерностями (на что похоже, от чего отличается, с чем взаимосвязано)

3. Это ассоциируется с… (что напоминает?)

4. Проанализируйте сущность действий этого явления, процесса (как это работает и из чего состоит?)

5. Продумайте, как явление, закономерность можно применить (что с этим можно делать? как это применяется?)

6. Приведите «за» и «против» борьбы или поддержки этого явления, процесса (поддержи или опровергни)

По завершению группами работы и представления ее результатов студентам можно предложить индивидуально написать синквэйн.

Прием «Актуальность темы». Использование приема востребовано практическим отсутствием у студентов навыков подготовки учебно-научных материалов. Суть приема в самостоятельном выборе студентом и/или по указанию преподавателя темы, актуальность исследования которой нужно доказать.

Например, дается утверждение с описанием проблемы:

«Проблема сожительства, становящегося нормой среди современной молодежи, не может не отражаться на инновациях в способах перераспределения общественных благ»,

«То, что в 2013 году в России, благодаря ожиданиям очередного витка пенсионной реформы, «вышло из тени» более 700 тыс. работников55, еще не решает проблемы в целом…»,

«Переход на одноканальное финансирование через ОМС приведет к снижению ответственности органов власти субъектов РФ за состояние региональной системы здравоохранения…» и т.д.

Студенту предварительно разъясняется сущность обоснования актуальности выбранной темы.

Актуальность темы исследования - это степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для решения данных проблемы, вопроса или задачи. Актуальность обосновывается наличием тенденций, фактов или статистических данных, которые доказывают своевременность и насущную необходимость исследования темы. Она не может заключаться только в том, что ранее данная тема никем не рассматривалась или рассматривалась лишь частично. Можно назвать два основных направления ее характеристики. Первое связано с недостаточной изученностью выбранной темы. В данном случае исследование актуально именно потому, что определенные аспекты темы изучены не в полной мере и проведенное исследование направлено на преодоление этого пробела. Второе направление характеристики актуальности связано с возможностью решения определенной практической задачи на основе полученных в исследовании данных или данных, получение которых целесообразно для подтверждения той или иной гипотезы.

Изложение актуальности целесообразно осуществлять путем перечисления всех относящихся к теме фактов, формулируемых в творительном падеже. Например: «Актуальность темы исследования обусловлена следующими факторами:

- во-первых, ... недостаточностью...;

- во-вторых, наличием пробелов ..., которые …;

- в-третьих, увеличением..., которое…;

- в-четвертых, социально-экономическими последствиями в форме…

Студентам разъясняются правила обоснования актуальности через указание противоречий в теоретических подходах к сущности того или иного явления, процесса, во взаимовлиянии теории и практики, в отражении стратегий государственного (корпоративного) влияния на те или иные социальные процессы и прочее. Студенты представляют обоснование актуальности своей темы, участвуя в обсуждении основательности использованной аргументации.

Приведем пример.

Актуальность темы «Управление кредитными рисками коммерческих банков в период глобального финансово-экономического кризиса»56.

Актуальность обусловлена изменениями в кредитной деятельности российских коммерческих банков в период финансово-экономического кризиса в 2008-2009 гг. и недостаточной устойчивостью тенденции к расширению кредитования в послекризисный период, что сдерживает экономический рост и вызывает внимание органов государственного управления вообще и банковского надзора в частности. Эти явления находят свое проявление на микроэкономическом, макроэкономическом и регуляторном уровнях.

Ухудшение финансового положения коммерческих банков, проявилось в увеличении просроченной задолженности по кредитам и снижении чистой прибыли в период кризиса, что указывает на несовершенство сложившейся практики управления кредитными рисками коммерческих банков. Эксперты полагают, что «убытки значительного57 числа банков связаны не с текущей операционной деятельностью, а с масштабным отчислением прибыли в резервы под возможные потери» 58. Суммарный объем фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам составил 9,3% от кредитного портфеля банков на 01.01.2010, что означает увеличение в 2,2 раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее (4,5% на 1.01.09) 59. При этом отмечается снижение уровня покрытия резервами просроченной задолженности за 2009 г. Ухудшение качества активов было основной и наиболее трудноразрешимой проблемой для большинства банков в период кризиса. Увеличение величины проблемных кредитных активов и снижение возвратности кредитов создавали угрозы для выполнения банками собственных обязательств.

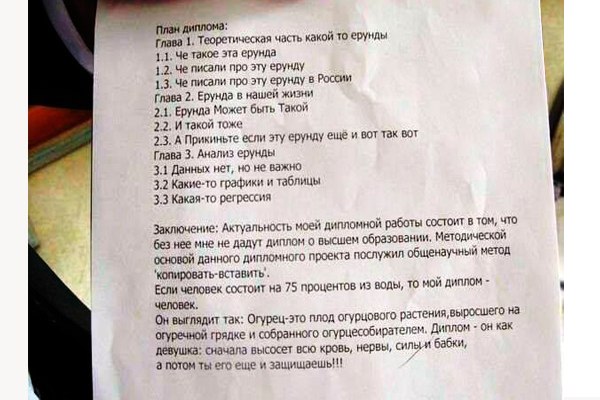

Артикулируя значимость навыков обоснования актуальности как подтверждения готовности студента видеть острые противоречия в социуме, уметь доказывать необходимость их исследования, преподаватель может использовать шутливый контекст какого-нибудь рисунка (рис.11)60. Так можно использовать чувство юмора в качестве опоры в установке на перспективные цели учебно-научной деятельности обучаемого, например, в написании выпускной квалификационной работы (диплома).

В.В. Радаев61предлагает следующие рекомендации к самооценке готовности не только задания на семинар или раздела статьи, связанного с актуальностью, но и в целом научной работы. Учёный рекомендует прежде, чем делать текст достоянием гласности, попытаться дистанцироваться «от своего творения и задать себе несколько проверочных вопросов:

1. В какой степени заглавие раскрывает тему нашей работы?

2. Дано ли обстоятельное описание исследования во введении к работе?

3. В чем состоит основной тезис работы?

Рисунок 11 – Иллюстрация к приему «опора на чувство юмора» ()

4. Есть ли в нашей работе критический аргумент и содержатся ли в ней критические оценки собственной позиции?

5. Все ли включенные в текст материалы непосредственно относятся к заявленной теме?6. Хорошо ли связаны между собой основные части текста, построены ли переходы и связки между этими частями?

7. Не является ли заключение простым повторением кусков из основного текста?

8. Соблюдены ли требования к объему итогового текста?

9. Сумели ли мы вычистить наш текст от клише, эзотерики и сленга?

10. Четко ли определен жанр подготовленного текста, кому он адресован?

11. Сколько раз мы редактировали весь текст от начала до конца?

12. Прошел ли данный текст через профессиональное редактирование и все ли замечания нами учтены?

В.В. Радаев подводит итог: «Если на все эти вопросы дан положительный ответ, с текстом можно смело расставаться»62.

Метод «Экспертных групп»63.

Автор методики Г.В. Сорина предлагает начинать применение этого метода с приема ознакомления с правилами работы студентов в условиях создания и функционирования экспертных групп. Правила следующие:

В период работы семинара учебная группа - единый субъект. Если звучат какие-то ошибки – это ошибки группы.

Если какой-то член группы допускает ошибку, а другой ее исправляет, то он помогает росту группы.

Анализируя работу друг друга, мы помогаем росту каждого и всего коллектива.

Критические суждения должны носить толерантный характер, высказываться в форме критических размышлений, а не уничижительного разгрома.

Если эксперт заболеет, он должен передать свою работу кому-то другому в группе.

Алгоритм организации работы следующий:

Экспертные группы формируются студентами в результате самостоятельного выбора.

При отсутствии в группе желающих играть роль эксперта, эксперты назначаются преподавателем.

Экспертная группа состоит не менее, чем из двух человек, но не более, чем из 4.

Схема задания (например, анализ текста) у группы и экспертов одна и та же, но студент, работающий экспертом. Готовит материал шире.

Накануне семинара эксперты обсуждают стратегию и тактику своего поведения на семинаре (кто и в какой последовательности задает вопросы, кто и когда комментирует ответы).

Семинар проходит в форме своеобразной игры-тренинга, где каждый, включая главного эксперта (преподавателя), имеет право задавать вопросы

Эксперт имеет право на вводное выступление по своей теме (не более 3-6 минут). Затем он формулирует для группы вопросы по конкретной теме и конкретному тексту. В случае, если эксперт не принимает ответ, прозвучавший от группы, он не должен сразу исправлять отвечающего. Эксперт подводит промежуточные итоги рассмотрения вопроса только после того, как в группе прозвучат несколько вариантов ответов, и группа в целом будет готова к подведению итогов.

В конце семинара подводятся общие итоги работы: группа оценивает работу экспертов, эксперты – работу группы.

Таким образом, в рамках практических занятий обсуждаются конкретные тексты, соответствующие теме семинарского занятия. В зависимости от предмета и конкретных обстоятельств, текст либо предлагается преподавателем, либо перед студентами ставится задача самостоятельного поиска профессионально ориентированного текста в периодике, в научных статьях или монографической литературе. Преподаватель поясняет, что предложенный для осмысления текст содержит профессиональный понятийный аппарат (экономический, юридический), основу для вопросов о позиции автора текста. Студенты заполняют листы описания текстов, оставляя записи в каждой колонке (табл. 8).

Таблица 8 – Лист описания текста по Г.В. Сориной

Список основных понятий. Представленных в тексте, и их основные характеристики |

Вопросы студента по тексту |

Размышления автора и комментарии других ученых |

Возможные ассоциации и аналогии, связанные с будущей профессией |

|

Почему статья называется…? |

|

|

|

Почему у этого автора смысл понятия такой, а у другого автора – другой? |

|

|

В конце семестра проходит коллоквиум, где вся группа делится на подгруппы из 3 человек. В каждой подгруппе студенты сравнивают материал листов описания, подготовленный в течение семестра. Получается, что студенты фактически проводят самотестирование и взаимотестирование успешности освоения курса.

Г.В. Сорина считает, что работа в рамках экспертных групп ориентирована на формирование у студентов способности к управлению своей собственной интеллектуальной деятельностью, способностью к критическому мышлению, которое проявится в перспективной профессиональной сфере. Формируется вкус к самостоятельности в работе с источниками, умение осуществлять экспертную работу, направленную на анализ текста.

Прием Хольта (Holt C., McDaniel T.)

И.А Прахов приводит пример использования метода, отнесенного им к эксперименту, при изучении анализа моделей спроса и предложения64.

В начале занятия преподаватель делит студентов на две группы — продавцов и покупателей. Кроме того, преподаватель выбирает в качестве своих ассистентов двух-трех человек. Затем каждый продавец получает играную карту черной масти (пики или трефы) с номером от двойки до восьмерки, который отражает издержки производства данного блага (С). Сама карта представляет собой единицу блага.

Задача продавца – назначить такую цену (Р), которая была бы выше издержек, ведь разница между ценой сделки и издержками составит прибыль продавца (πseller = P – C). Каждый покупатель получает карту красной масти (червы или бубны) с номером (от четверки до десятки), и номер на карте отражает ценность данного блага для покупателя (V), иными словами, максимальную цену, которую он готов заплатить за единицу товара.

Разница между ценностью блага и фактической ценностью (Р) составит излишек покупателя (πbuyer = V – P). Цена сделки должна быть реальной. То есть, не меньше издержек продавца, иначе он столкнется с убытками, но и не выше ценности блага для покупателя (по той же причине).

Получив карты, покупатель и продавец выходят в центр аудитории для встречи «на торгах», где должны договориться о цене сделки. Понятно, что в интересах продавца сбыть товар как можно дороже, ведь чем дороже, ведь чем выше цена товара, тем большую прибыль получит продавец. Покупатель, наоборот, будет стараться купить подешевле и попытается в процессе переговоров снизить цену, ведь чем ниже фактическая цена, ем больший излишек ему достанется.

На каждый раунд торгов отводится 5 минут. За это время пара «продавец-покупатель» должна договориться о цене. Как только стороны договариваются, они идут к ассистенту, который объявляет цену сделки и фиксирует ее на доске. После этого подсчитывается прибыль продавца и покупателя. По истечение пяти минут преподаватель собирает карты, перемешивает их, раздает снова, и начинается следующий раунд.

Предположим, что карты были розданы следующим образом (табл.9):

Таблица 9 – Результаты торгов «покупатель-продавец»

Черные |

2 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

6 |

7 |

8 |

Красные |

10 |

10 |

9 |

8 |

7 |

6 |

6 |

5 |

4 |

Практика показывает, что через четыре-пять периодов группа приходит к равновесной цене, которая в данной ситуации равняется 6. Далее преподаватель обсуждает со студентами логику поведения во время переговоров (торгов), а также предлагает различные ситуации, которые могут повлиять на величину равновесной цены.

Например, преподаватель может сказать, что ситуация на рынке изменилась. Государство ввело налог в размере 2 рублей на каждую проданную единицу товара. Данный налог должен оплачивать продавец. Такая ситуация будет иллюстрировать сдвиг кривой предложения влево-вверх и повышение равновесной цены. По результатам игры можно изобразить (ломаные) кривые спроса и предложения и пояснить студентам, каким образом они пришли к равновесным ценам в процессе переговоров.

Прием «Ультиматум»65 (Thaler R. H)

Прием использует в качестве иллюстрации перед презентацией рассуждений к концепции Г. Саймона об ограниченной рациональности. Согласно этой концепции, потребители являются рациональными. Но их рациональность сталкивается с когнитивными ограничениями, в результате чего возникают отклонения от совершенно рационального поведения.

Первому игроку дается определенная сумма денег. Например, 100 долларов. Этот игрок должен поделиться со своим контрагентом. Игрок пишет на листке бумаги предлагаемую сумму. Например, 30 долларов. Затем листок передается контрагенту, который принимает окончательное решение о согласии или отклонении предложений игрока.

Если контрагент соглашается на предложенную сумму, то деньги между двумя игроками распределяются так, как было предложено первым игроком. 70 долларов достается первому, а 30 – контрагенту. В противном случае, если согласие не будет достигнуто, оба игрока получают нулевой выигрыш.

Совершенно рациональный контрагент должен согласиться на любой (ненулевой) выигрыш, поскольку получить хотя бы немного лучше, чем не получать ничего. Однако практика показывает, что большинство контрагентов отказываются от сделки, если сумма, предложенная первым игроком, мала. В данном случае важную роль играют эмоции: «Пусть я не получу ничего, но и первый игрок тоже останется ни с чем».

Методика реализации приема: преподаватель предлагает двум студентам принять участие в эксперименте. Сообщает, что одному студенту он дает сто долларов. Задача студента – поделиться с контрагентом так, чтобы достичь согласия. Студенты производят процедуру дележа. В зависимости от ее результата, преподаватель дает комментарий ситуации согласно концепции Г. Саймона. Рассуждения могут быть продолжены в рамках осмысления категории «справедливость» в экономическом взаимодействии субъектов как в сфере труда, так и распределения общественных благ.

Прием «Проблемы кооперации» («Проблема безбилетника», «Дилемма заключенного») (Holt C., McDaniel T.)66.

Преподаватель предлагает двум студентам принять участие в эксперименте. Остальные выступают в роли экспертов ситуации. Дается установка: у каждого студента, которые числятся в одной организации, есть свобода выбора «работать» - «не работать». Предлагается сделать выбор.

Результаты выбора отражаются в таблицах, подобных табл. 10.

Таблица 10. Результаты выбора игроков

Стратегии |

Игрок № 2 |

||

Работать |

Не работать |

||

Игрок № 1 |

Работать |

(8, 8) |

(0, 10) |

Не работать |

(10, 0) |

(1, 1) |

|

Если оба игрока выбирают «работать», то каждый получает по 8 баллов. Если кто-то из игроков решит «не работать» в то время, как второй трудится, то отлынивающий от работы игрок получает больший выигрыш (в размере 10 баллов), поскольку будет иметь дополнительную полезность от того, что за него работает кто-то другой. Игрок, который продолжит работу в то время, как отлынивает от работы другой, получит 0 баллов. Если же оба игрока решат не работать, то каждый получит выигрыш в размере 1 балла.

В данном взаимодействии одно равновесие по Д. Нэшу (1, 1), т. е., в ситуации, когда оба не работают. Данное равновесие является устойчивым, но неэффективным, так как есть другая ситуация. Когда оба игрока работают, имея по 8 баллов, а 8 балов больше 1. Мы имеем перспективу Парето-улучшения (8, 8). Но это равновесие неустойчиво, так как у каждого игрока остается возможность набрать по 10 баллов – то есть – не работать. Поскольку игроки чаще всего рассуждают одинаково, то они могут одновременно выбрать стратегию «не работать» и в результате придут к равновесию по Д. Нэшу.

Стратегия «работать» - «работать» является кооперативной, так как следование ей является выгодной для обоих участников. Равновесная стратегия «не работать» - «не работать» является некооперативной, так как каждый пытается обмануть контрагента.

Отсюда следует вывод о выгодности лучшей стратегии кооперирования. Договориться и работать выгоднее, чем…

Прием «Прогноз».

Представим адаптацию методов Т.В. Корчагиной и Т.Г. Жуковой67 к авторским представлениям о методике преподавания экономики в вузе. Прием заключается в следующем алгоритме:

Студентам предлагается в течение двух вечеров внимательно прослушивать телевизионные новости, связанные с мировой экономикой.

Для просмотра выбираются два-три телевизионных канала. В том числе и каналы с вещанием на иностранных языках.

Цель просмотра:

Описание новостей, связанных с мировой экономикой и процессами, происходящими в ней.

Сопоставление мнений комментаторов, экспертов, принимающих участие в телевизионных сюжетных линиях, с текстом учебника.

Формулировка выводов о соответствии закономерностей, представленных в учебнике, сути событий и явлений, связанных с мировой экономикой и современными их трактовками.

Студенты делают вывод о том, насколько стремительно должна развиваться теория мировой экономики, чтобы «успевать» за событиями.

Студенты пытаются сделать прогноз развития событий, на которые они в большей степени обратили внимание. Прогноз касается временного лага 1 месяц.

Через месяц на семинаре студенты вместе с преподавателем анализируют, насколько оправдались их прогнозы. Выясняют причину, по которой тот или иной прогноз оправдался или нет.

Приемы реализации методики Ривина

-

К истории методики: Метод, предложенный Ривиным, позволил выстроить учебный процесс на совершенно иных основаниях, нежели принято в классно-урочной системе. Разноуровневое и разновозрастное обучение, индивидуальный темп изучения материала, воспитание в ходе учебы самостоятельного, ответственного ученика, одновременное изучение разных предметов по выбору, обучение на разных языках стали возможны с применением на практике его подхода.

К сожалению, нам известно чрезвычайно мало о самом Александре Григорьевиче. В 1918 году он уже учительствовал на Украине, в тридцатые годы работал в Москве, а умер в доме для престарелых во время Отечественной войны. Текстов Ривина (кроме одного известного) практически нет. О развитии метода Ривина в двадцатые годы сохранились лишь воспоминания его учеников, немногочисленные статьи коллег и несколько откликов современников… Обучение в парах сменного состава – оргдиалог – сочетательный диалог (содиалог) – талгенизм (таланит и гений) – коллективный способ обучения (КСО) – все эти разные названия метода Ривина не один раз уходили в прошлое, сохраняясь в памяти лишь особо дотошных историков образования, и вдруг вновь взлетали на волне каждой очередной педагогической революции и завоевывали тысячи сторонников.

История развития идей Ривина вся соткана из парадоксов.

Эти идеи периодически обвиняют в тривиальности, в чисто репродуктивном подходе, в повторении задов чуть ли не ланкастерской системы, в узком формально-дидактическом понимании образовательных проблем… Но именно в теории КСО еще в пятидесятые годы впервые в российской истории было заявлено то, о чем другие решатся заговорить лишь в восьмидесятые: “Сущность обучения – общение…”.

И наоборот: эти же идеи обвиняли в показной псевдореволюционности, в превращении учебы в беспорядочную и непродуктивную суету. Однако метод Ривина раз за разом демонстрировал возможность успешного обучения всех тем знаниям и в том объеме, которые были востребованы самими учащимися… В 1928 году методика нашла отражение в практиках «дикого вуза» ,когда на одно место в вузе претендовали 120 человек, и была организована общественная организация Объединение групп по высшему техническому образованию (ОГВТО). Лозунг объединения – “Высшее образование без вуза”. Здесь процесс обучения шел по программе механического факультета МВТУ силами студентов на безвозмездной основе как для общественных преподавателей (общественная нагрузка), так и для желающих осваивать программу вуза после рабочего дня.

Эпштейн М., Русаков А. Коллективный способ обучения, или Парадоксы метода Ривина //Первое сентября. – 2000. - №67. – URL: : ps.1september.ru›2000/67/vkl-5.htm; Мкртчян М.А. Методики коллективных учебных занятий //Справочник заместителя директора школы. – 2010. - №12.

М.А. Мкртчян предлагает ряд методик коллективной организации работы в группах. Автор подтверждает, что системообразующим в этих методиках является работа в парах сменного состава. Утверждается, что эти методики можно определить как общие методики организации работы в сводных группах68.

Приведем далее рассуждения автора, пытаясь адаптировать их к целям нашего учебного пособия.

Каждая методика включает в себя разные организационные формы обучения, алгоритмы, приемы работы в парах. Методики отличаются друг от друга:

предназначением и реализуемыми дидактическими задачами;

процедурами запуска;

особенностями управления и учета деятельности учащихся;

сочетанием различных организационных форм обучения;

приемами, используемыми в рамках организационных форм обучения.

Каждая из предлагаемых методик используется для решения определенной учебной задачи, в частности:

методика взаимопередачи тем и модифицированная М.А. Мкртчяном методика А.Г. Ривина – для изучения сложных научных, учебных, художественных текстов;

методика, обратная методике А.Г. Ривина, – для написания учебно-научных работ, эссе, рефератов, изучения вопросов, недостаточно освещенных в учебниках;

методика взаимообмена заданиями – для первоначального обучения решению стандартных, типовых задач;

методики взаимотренажа и взаимопроверки индивидуальных заданий – для повторения, закрепления учебного материала и тренировки учащегося;

методика доводящей карточки – для обеспечения понимания небольшого, сложного фрагмента текста (теоремы, определения, правила и т. п.).

Все, предлагаемые М.А. Мкртчяном, методики, способствуют приобретению обучаемыми компетенций, связанных не только с когнитивным, но и деятельностно-коммуникативным аспектами вузовских практик, организационно-управленческих умений.

Методика поабзацного изучения текстов (методика А.Г. Ривина)

Подготовка дидактического материала

Планируемый для изучения по методике А.Г. Ривина учебный раздел делится на отдельные темы с примерным объемом от 1 до 5 страниц (объем зависит от уровня развития общеучебных навыков студентов и от сложности текста).

По каждой теме готовится сжатый, компактный текст. Абзацы в текстах должны быть достаточно содержательными. Нецелесообразно, когда после определенного абзаца следует фрагмент текста, повторяющий, подробно разъясняющий, комментирующий данный абзац.

Темы необходимо изложить таким образом, чтобы их можно было изучать независимо друг от друга (настолько, насколько это возможно), в разных последовательностях. Если одни темы логически зависят от других, то необходимо составить маршрутно-логическую схему, а на ее основании – возможные маршруты изучения тем, не нарушающие логическую связь и зависимости между темами.

Организация работы сводной группы

Каждый студент получает тему и прорабатывает ее поабзацно (по частям) в парах сменного состава. Для проработки первого абзаца студент находит себе напарника, с которым читает, обсуждает, выясняет содержание и озаглавливает абзац (именно озаглавливает, а не конспектирует). Название первого абзаца записывает в тетрадь. Таким же образом он помогает своему товарищу разобраться в его абзаце, озаглавить и записать название в тетрадь. (Напоминается, что у каждого студента своя тема.)

Для проработки своего второго абзаца студент ищет нового напарника, рассказывает ему содержание первого абзаца, далее с ним читает, обсуждает, выясняет содержание второго абзаца, озаглавливает и пишет название в тетрадь. Таким же образом он помогает своему напарнику: выслушивает его, помогает ему разобраться в его абзаце, озаглавить его и записать название в тетрадь.

Для проработки третьего абзаца текста учащийся ищет нового напарника, рассказывает ему содержание первых двух абзацев и т. д. Сколько абзацев, столько и новых напарников. После проработки всего текста для закрепления и систематизации полученных знаний учащийся выступает по данной теме перед малой (временной) группой или обсуждает данную тему в малой группе. Затем получает новую тему и прорабатывает ее тем же способом.

Работа студентов с текстом.

Порядок проработки абзаца:

1. Прочитать текст, выяснить смысл отдельных слов и уточнить границы понимания.

2. Осмыслить отдельные предложения (или части этих предложений).

3. Определить главную мысль абзаца, аргументировать свое решение.

4. Рассмотреть частные примеры.

5. Целостно осмыслить абзац и его связи с другими абзацами.

6. Выразить свое отношение (мнение) к содержанию и изложению абзаца.

7. Сформулировать в соответствии с главной мыслью название абзаца, письменно зафиксировать его.

Озаглавливание абзаца. Озаглавить абзац (короткий смысловой фрагмент текста) можно с помощью нескольких слов или предложений или через вопросы. Главное, чтобы заглавие точно отражало то, что сказано в тексте, а не то, как понимается читателем данный вопрос. Заглавие не должно представлять собой конспект абзаца или условное обозначение.

Пример.

При озаглавливании абзаца об эластичности как мере реакции одной экономической переменной на изменение другой – фразы «Эластичность», или «Эластичность спроса», или же просто запись формул эластичности спроса по цене или доходам - неправильны. Правильное заглавие – «Связь между ценой и изменением спроса» или «Связь между доходом и изменением спроса».

Запись заглавия абзаца в тетрадь. Приступая к изучению определенной темы, студент выделяет для нее несколько страниц тетради, записывает название темы. Далее, прорабатывая и озаглавливая каждый очередной абзац текста, обучаемый фиксирует заглавия в тетрадь. Рекомендуется на страницах оставлять поля и напротив каждого заглавия отмечать фамилию и номер темы того человека, в паре с которым был проработан данный материал.

При отсутствии достаточных навыков работы с текстом рекомендуется использовать вопросники, составленные в зависимости от типа абзаца.

Пример.

Вопросник для абзацев, в которых вводится и определяется новое понятие

1. Какое понятие определяется?

2. Для каких объектов вводится определение?

3. Какие понятия участвуют в формулировке? Какие из них определяемы? Дать их определение.

4. Взять конкретный объект и проверить его соответствие определению. Является ли этот объект примером?

5. Что значит: данное определение не выполнимо для конкретного примера? Показать это на примере.

6. Если ранее вам встретилось похожее определение, объясните – чем оно отличалось от данного?

Выступление (обсуждение) в малых группах

После того как студент проработал некоторую тему, целесообразно, чтобы он выступил по этой теме перед малой группой (3–5 чел.). В состав малой группы могут входить ученики, которые изучают или только начнут изучать эту же тему, а также те, которые давно изучали ее и хотят повторить.

Выступление в малых группах должно занимать несколько минут. Более успешно организуются такие выступления при изучении гуманитарных предметов. При изучении же, например, математики выступление в малых группах незаметно превращается в обучающую лекцию, начинается рассмотрение разных примеров, долго обсуждаются доказательства утверждений, тратится много времени. В итоге для выступающего это оказывается неэффективной работой, а для слушателей – поверхностным освоением темы. Поэтому при изучении математики регулярные выступления в малых группах не всегда целесообразны.

Учет, контроль работы студентов

Для планирования и координации работы по методике А.Г. Ривина используется таблица учета (табл.11).

Таблица 11 – Таблица учета хода освоения материала студентами

Ф. И. |

Темы |

|||||

А1 |

А2 |

В1 |

В2 |

С1 |

Д1 |

|

Иванов |

|

+ |

• |

|

+ |

|

Петров |

|

|

|

• |

|

+ |

Кузнецов |

|

|

+ |

+ |

|

• |

… |

|

|

|

|

|

|

Условные обозначения:

«+» – изученная тема;

«•» – изучаемая тема.

Например, из таблицы видно, что Кузнецов знает темы В1, В2 и изучает тему Д1.

Для фиксирования дополнительной информации можно использовать и другие обозначения. Например, если Иванов по теме С1 выступил перед малой группой или сделал доклад, то стоящий в соответствующей ячейке таблицы знак можно обвести кружком.

Каждый студент, заканчивая изучение темы и приступая к новой, отмечает это в таблице.

Преподаватель может контролировать и оценивать работу обучаемого по-разному, в частности:

присутствовать в малой группе, где студент выступает по своей теме;

следить за работой студента в разных парах;

поработать отдельно со студентом в паре и прослушать его пересказ по плану, проверить тетрадь;

принять зачет, экзамен, организовать индивидуальную контрольную работу и т. д.

Для контроля преподаватель может привлекать одногруппников, хорошо знающих проверяемые темы.

«Запуск» методики А.Г. Ривина

«Запуск» методики А.Г. Ривина требует особой организации работы на первом этапе, когда студенты должны и изучать новый материал, и осваивать новую методику. Обеспечить успешность такой работы можно двумя путями.

Первый вариант: предварительное обучение элементам методики А.Г. Ривина без организации коллективных занятий.

1. Всей учебной группе демонстрируется процесс проработки какого-либо абзаца, объясняется суть озаглавливания. Затем под руководством преподавателя учебная группа тренируется на нескольких абзацах: прорабатывает и озаглавливает их. Целесообразно показать разные типы абзацев: «определение», «описание», «доказательство», «задание» и т. д., а также познакомить студентов на примере разбираемых абзацев с элементарными логическими понятиями: «признак», «классификация», «свойства», «вид», «род» и т. п.

2. Обучение ведению записей в тетради. Образец заполнения тетрадной страницы преподаватель может дать на доске или с помощью презентации: название и номер темы, название текста и источник, расположение заглавий абзацев, место для черновых заметок, место для записи терминов и т. д. Затем преподаватель предлагает студентам оформить такую же запись в своей тетради. Студенты, сидящие за одной партой, могут проверить друг у друга правильность оформления записи, сам преподаватель также имеет возможность проконтролировать ошибки.

3. Студенты получают один абзац для работы, разбиваются на пары и в парах его прорабатывают, озаглавливают и записывают в свои тетради название. Затем по указанию преподавателя студенты одновременно пересаживаются в новые пары и сравнивают названия, которые они дали абзацу. Если названия не совпадают, то объясняют, почему они озаглавили так, а не иначе. Эту работу по озаглавливанию предложенного абзаца под руководством преподавателя может осуществить у доски кто-либо из студентов.

Третий шаг может быть несколько усложнен за счет введения пересказа проработанного абзаца. Для этого вся группа делится на две подгруппы. Все пары первой группы получают один абзац, а все пары второй группы получают другой абзац. Студенты совместно прорабатывают, озаглавливают абзац и записывают заглавие в свои тетради. Затем пары меняются таким образом, чтобы каждый студент, проработавший первый абзац, оказался в паре со студентом учеником, проработавшим второй абзац.

4. В рамках занятия тренировка основного приема методики А.Г. Ривина может быть осуществлена на основе 6–8 вариантов специально подготовленных текстов с 3–4 абзацами (не больше). В течение занятия студенты успевают поработать в 3–4 парах по своим текстам, изучить в каждой следующей паре новый абзац и пересказать предыдущий. Выполнив задание, студенты, работавшие над одинаковыми темами, собираются в одну группу и обсуждают свои заголовки абзацев, сравнивая их с образцом, заранее подготовленным преподавателем. Кроме того, студенты, вернув свои тексты преподавателю, могут письменно изложить содержание темы.

5. Убедившись, что студенты успешно справляются с разбором, обсуждением и озаглавливанием абзацев, можно перейти от групповой и индивидуальной организационных форм к коллективной, от занятия – к занятиям по методике А.Г. Ривина.

Второй, ускоренный вариант «запуска» методики А.Г. Ривина осуществляется за счет привлечения других специалистов или студентов, владеющих этой методикой. В учебном коллективе они на неделю-две включаются в работу в парах сменного состава и непосредственно каждому объясняют, что и как надо делать по методике А.Г. Ривина, тут же исправляют ошибки, совершаемые новичками, при этом сами прорабатывают какие-либо тексты из данной или близкой области знаний. Для этого варианта нет особой необходимости в подготовке специальных обучающих текстов – можно сразу начинать изучение программного материала и программных текстов с одновременным освоением методики А.Г. Ривина. В первое время темпы изучения материала будут низкими, но через неделю-две занятий они вырастут.

Пример.

Методика А.Г. Ривина для разных уровней мастерства чтения на иностранном языке или освоения новых понятий и закономерностей.

Учащимся, не владеющим «предложенным» или «словесным» уровнем мастерства чтения, в качестве фрагмента текста можно давать не абзац, а предложение или слово.

Пример 1 (для словесного уровня). Тексты представляют собой набор слов. Так, при изучении иностранных слов он может быть таким:

home;

pen;

table;

room.

Работа организуется по методике А.Г. Ривина, только вместо абзаца выступает слово, а вместо заглавия – рисунок. Студенты в парах читают слово, обсуждают, что это за слово, что оно означает. Далее в тетради того студента, чей текст рассматривается, рисуются или схематически отображаются изучаемые слова. Возможны варианты поиска иллюстраций соответствующих изучаемым словам предметов. Аналогично – при освоении новых понятий и/или названий экономических закономерностей.

Пример 2 (для уровня предложения). Тексты состоят из простых предложений:

»Подними правую руку»;

«Покажи на окно»;

»Смотри на потолок».

Или же другой вариант:

«Какого цвета твое платье?»;

«Сколько тебе лет?»;

«Как зовут твоего соседа?»

Этот пример состоит из двух видов предложений. Изучение предложений первого вида предполагает выполнение указанных действий. Работая над предложениями-вопросами, необходимо записывать ответы в тетрадь.

Основное назначение такого подхода – научить читать с пониманием. Возможно использование приема при процедуре осмысленного запоминания экономических закономерностей, взаимосвязей, графических интерпретаций и пр.

Коммуникативный аспект обучения методике

При использовании методики А.Г. Ривина необходимо уделять внимание характеру общения студентов.

При общей работе группы над каким-либо абзацем преподаватель должен обращать внимание обучаемых на формы высказываний предложений, возражения и критики чужих идей, на способы согласования действий и мнений участников процесса обучения и т. д. Например, прежде чем критиковать и отвергать чью-то мысль, надо уточнить, правильно ли она понята: «Я тебя понял так... Ты это имел в виду?» Или, например, если с чем-то не согласен собеседник, то он должен не только констатировать факт несогласия, но и указать причину и дать аргументацию: «Я не согласен, потому что… и в связи с тем-то...»

Часто участнику разговора трудно выразить свою мысль в словесно-логической форме, и тогда очень ценной оказывается помощь напарника: он участвует в оформлении чужой мысли и только после этого переходит к критике, сомнению и оценке ее правильности.

Прежде чем дать название и записать его в тетрадь или осуществить какое-либо другое действие, студент, обращаясь к своему напарнику, говорит: «Я предлагаю сделать то-то... Ты согласен с этим?»; «У меня появилась идея, но я не уверен в ее правильности. А как ты считаешь?»; «А как ты относишься к тому, чтобы мы сначала обсудили второй вопрос, а потом вернулись к первому?» и т. д.

Подобные разговорные клише необходимы для правильного понимания друг друга. Если у обучаемых нет навыков обсуждения, снятия конфликтов из-за непонимания друг друга и т. п., то продвижение в содержании резко замедляется и ухудшается освоение учебного материала.

Надо сказать, что обучить «технике работы» по методике А.Г. Ривина достаточно просто. Но вот учить пониманию другого, учить умению выразить себя, учить взаимодействию приходится долго и кропотливо.

Методика создания текстов (методика, обратная методике А.Г. Ривина)

Изучая по частям текст в парах сменного состава по методике А.Г. Ривина, студент составляет подробный план, который складывается из заглавий этих частей (абзацев). Можно сказать, что план является побочным результатом изучения текста.

Если использовать механизм методики Ривина с противоположной целью – по подробному плану восстановить (или получить новое) содержание текста, получится другой продуктивный вариант учебной работы. Такая методика является обратной методике А.Г. Ривина.

Организация работы сводной группы

Каждый обучающийся получает тему и ее подробный план. Задача – по плану восстановить содержание темы и оформить текст.

Работа в группе осуществляется следующим образом:

1. Для проработки первого пункта своего плана студент находит напарника, с которым совместно читает этот пункт и его обсуждает, воспроизводит содержание, которое может ему соответствовать.

2. Напарники обсуждают возможный вариант записи найденного содержания. Этот небольшой фрагмент текста первый студент записывает у себя в тетради.

3. Первый студент таким же образом помогает своему товарищу воспроизвести содержание соответствующего пункта его плана, оформить его в письменный текст и записать абзац в тетрадь.

4. Для проработки второго пункта своего плана студент находит нового напарника, рассказывает ему содержание первого фрагмента темы.

5. Студент читает и обсуждает со вторым напарником второй пункт плана (при необходимости они могут обращаться к разным источникам, например, использовать учебники, книги, энциклопедии). Общими усилиями напарники формулируют полученное содержание, которое записывает в свою тетрадь первый студент (это его очередной абзац).

6. Студент помогает второму напарнику разобраться в очередном пункте его плана, предварительно выслушав пересказ содержания предыдущих пунктов. После того, как очередной абзац вторым напарником записан в тетрадь, пара расходится, и т. д.

Прорабатывая все пункты плана, студент в итоге получает целостный текст своей темы. После этого он может аналогичным образом прорабатывать следующую тему по предложенному плану.

Варианты использования методики.

Методику, обратную методике А.Г. Ривина, можно использовать:

для написания эссе по программным темам, статей. Желательно, чтобы преподаватель предварительно составил подробные планы текстов. Однако, наибольший эффект принесет составление планов статей самими студентами. При этом необязательно (даже нежелательно), чтобы вся группа одновременно приступила к написанию статей, целесообразнее выделить сводную группу;

для написания рефератов. В этом случае преподаватель предлагает планы рефератов, указывает источники или предлагает студентам провести самостоятельный поиск, распределяет темы рефератов (с планами). Защита рефератов может служить одной из форм организации экзаменов – промежуточных и итоговых;

для организации изучения программного материала, особенно в тех случаях, когда по какой-то причине изучаемая тема неудовлетворительно изложена в учебниках;

для решения задач по математике, дисциплин профессионального цикла.

Если студентам не дается готовый план будущего текста. В этом случае студенты, работая в парах, на первом этапе составляют планы текстов на заданные темы. Например, студент со своим товарищем обсуждает тему и проговаривает возможный вариант плана эссе, статьи, реферата. Затем таким же образом он помогает товарищу составить план его работы.

Далее студент находит другого напарника, обсуждает с ним вариант плана сочинения, полученный в ходе работы с предыдущим партнером, при необходимости корректирует план. Помогает напарнику разобраться в его вопросах и т. д. Проработав с несколькими напарниками, ученик получает удовлетворительный вариант плана работы, после чего приступает к следующему этапу – написанию эссе, статьи, реферата в парах сменного состава, продолжая работу по обратной методике А.Г. Ривина.

Еще один вариант использования обратной методики – создание текста, когда нет готового плана (как в предыдущем случае) и не сформулирована тема. В этом случае необходимо:

на первом этапе – оформить тему;

на втором – составить план ее раскрытия;

на третьем этапе – приступить к обсуждению и оформлению текста.

Методика взаимопередачи тем.

Методика взаимопередачи тем предназначена для организации изучения теоретического учебного материала на основе работы студентов в парах сменного состава. Основная идея организации занятий состоит в следующем. Между студентами распределяются разные темы изучаемой программы. Каждый обучаемый самостоятельно изучает свою тему и сдает ее преподавателю. Далее студенты, обучая друг друга, осваивают свою программу.

Тема: понятие, оформление.

Под темой мы понимаем некоторый текст, к которому подобраны три группы задач, упражнений, вопросов и т. д., объемом примерно 3–5 страниц в гуманитарных дисциплинах и 1–3 страницы в точных дисциплинах.

Задачи и вопросы первой группы достаточно просты и относятся только к отдельным абзацам (небольшим смысловым частям) текста. Они предназначены для проверки и самопроверки понимания конкретного абзаца.

Задачи и вопросы второй группы более сложные и относятся ко всему изучаемому материалу. Они предназначены:

для закрепления и более глубокого осмысления теоретической части текста;

приобретения определенных практических навыков;

проверки и самопроверки понимания изучаемого материала.

Алгоритм подготовки дидактического материала для методики взаимопередачи тем

1. Фрагмент учебного курса делится на темы/разделы (или, как часто называют сейчас, – модули).

2. Для выделенных тем/разделов оформляются тексты.

3. Составляются:

схема логических зависимостей тем/разделов;

маршруты прохождения программы.

4. Оформляется таблица учета, в которой будут указываться:

темы, изученные студентом самостоятельно;

проверенные (сданные);

изученные в парах;

переданные товарищам;

по которым сделаны доклады;

над которыми работает в данный момент студент, и т. д.

Задачи и вопросы третьей группы наиболее сложные. К ним студенты обращаются в течение всего периода изучения данной дисциплины.

Темы/разделы для изучения могут оформляться по-разному.

Первый вариант: готовится карточка, в которой после каждого абзаца (содержательной части) даны вопросы и задания первой группы. В конце карточки – вопросы и задания второй и третьей групп.

Второй вариант: используется, например, учебник или другая литература, где отмечены необходимые для изучения абзацы. Вопросы и задания по теме оформляются на отдельном листе, где указывается, к какой содержательной части они относятся.

Студент готов передать другому определенную тему (т. е. обучать его), если он усвоил теоретическую часть темы, имеет подробнейший план, состоящий из заголовков абзацев текста, решил все задачи и ответил на все вопросы первой и второй групп.

Пример.

Взаимопередача тем двумя студентами.

Допустим, Иванов должен обучать Петрова теме А, а Петров Иванова – теме В. Сначала Иванов восстанавливает содержание первого пункта плана темы А, объясняет, учит Петрова, проверяет уровень его понимания. Далее предлагает Петрову решить задачу первой группы (выполнить упражнение или ответить на вопрос), которая относится к этому фрагменту темы. В тексте по теме А эта задача оформлена после первого абзаца. Задача простая, поэтому, если Петров освоил содержание первого пункта плана, он должен решить эту задачу сразу. Если у него есть затруднения, то Иванов помогает ему, еще раз объясняя содержание первого пункта плана. После этого Петров пишет у себя в тетради формулировку первого пункта плана (не содержание этого пункта, а его название).

Далее Иванов восстанавливает для Петрова содержание второго пункта плана, объясняет, учит, проверяет уровень понимания и предлагает решить задачу из первой группы, которая относится к этому пункту. Потом Петров записывает в свою тетрадь формулировку второго пункта плана, и они переходят к следующему (третьему) пункту плана темы А. Таким образом Иванов по пунктам плана, по частям учит Петрова теоретической части темы А, при этом Петров параллельно решает задачи первой группы этой темы. Заметим, что у Петрова в тетради появляется подробнейший план темы А.

После этого напарники меняются ролями. Теперь Петров таким же образом учит Иванова теме В. В итоге Иванов осваивает теоретическую часть, решает задачи первой группы, и у него появляется подробнейший план этой темы.

Далее Иванов приступает к решению задач второй группы темы В, а Петров – к решению задач второй группы темы А. Тот, кто раньше закончит, может попробовать решить задачи третьей группы.

На последнем этапе напарники проверяют друг у друга правильность решения задач второй группы. На этом работа в паре заканчивается, и напарники расходятся. Теперь Иванов может при необходимости передать другому (обучить) тему В, а Петров – тему А.

Самостоятельное изучение темы.

При самостоятельном изучении темы студент:

1. Читает первый абзац (небольшую смысловую часть темы), уясняет его, озаглавливает и записывает заглавие в специально отведенной для этого тетради.

2. Решает те задачи из первой группы, которые относятся к этому абзацу. Решение задач фиксирует в другой тетради или в той же тетради, где пишется заглавие, но в другом месте.

3. Переходит к следующему абзацу и т. д. Таким образом, прорабатывая текст до конца, студент в итоге получает подробнейший (поабзацный) план теоретической части изучаемой темы и решения задач первой группы этой темы.

4. Приступает к решению задач второй группы. Когда все задачи второй группы решены, студент сдает эту тему преподавателю или другому члену группы, который сможет проверить уровень освоения темы.

5. К решению задач третьей группы студент приступает неоднократно в течение периода освоения дисциплины, когда есть свободное время либо появилось желание, либо предстоит работа над решением задач по индивидуальному плану.

По разным причинам не всегда возможно использовать методику взаимопередачи тем в целом, поэтому допустимо использовать только отдельные ее элементы по следующему плану.

Примерный план использования элементов методики взаимопередачи тем.

1-й этап. Преподаватель выбирает (или составляет) несколько ключевых абзацев изучаемой темы. Предлагает студентам в течение 2–3 минут разобраться в содержании первого абзаца, озаглавить его. Эту работу студенты выполняют, работая в паре каждый со своим соседом по парте. Здесь важно, чтобы студенты учились совместно обсуждать, выдвигать разные гипотезы (версии, варианты), аргументировать свои утверждения, совместными усилиями находить подходящий вариант.

Далее преподаватель организует общегрупповое обсуждение. Он спрашивает студентов, какие появились варианты заглавий абзаца, предлагает их аргументировать, обсудить предложения других. На основе этой дискуссии преподаватель раскрывает определенную часть темы.

Таким же образом организуется работа по изучению остальных абзацев.

2-й этап. После того как студенты приобрели определенные навыки проработки и озаглавливания абзацев, можно предложить им изучать и озаглавливать не отдельные абзацы, а всю тему.

Студенты, по-прежнему работая в постоянных парах, изучают новую тему, прорабатывая каждый абзац и озаглавливая его. В итоге у них появляется подробный план данной темы.

Далее преподаватель организует общегрупповое обсуждение, в ходе которого сопоставляются составленные студентами планы тем, проверяется правильность освоения содержания темы и т. д.

3-й этап. Часть студентов изучает в постоянных парах одну тему, вторая – другую. Далее образуются пары учеников из первой и второй групп. В новых парах студенты обучают друг друга. В конце организуется общегрупповое обсуждение по обеим темам.

4-й этап. Преподаватель предлагает студентам изучить новую тему дома. При этом разным студентам предлагаются разные темы. Позднее в аудитории студенты, обучая друг друга в парах сменного состава, осваивают всю программу.

Аналогично можно использовать методики взаимообмена заданиями для обучения решению стандартных (типовых) задач, методику взаимопроверки индивидуальных заданий.

Методика взаимопроверки индивидуальных заданий предназначена для закрепления и повторения пройденного материала.

Подготовка индивидуальных заданий.

Из темы (или модуля, раздела, программы всего предмета) выделяются все важные моменты, к ним готовятся вопросы и оформляются задания. Полученный общий список заданий и вопросов по всей теме структурируется в индивидуальные задания, каждое из которых записывается на отдельной карточке. Число карточек не зависит от количества студентов, оно определяется количеством типов вопросов и задач, которые нужно проверить.

Количество вопросов и задач во всех карточках должно быть одинаковым. В одной карточке могут быть вопросы и задачи разного уровня сложности, могут встречаться и теоретические вопросы. Никакой логической зависимости между ними не должно быть.

Требования к составлению индивидуальных заданий.

1. Суммарный набор вопросов и задач должен отражать весь раздел (либо модуль, программу предмета).

2. Вопросы и задачи одного индивидуального задания (карточки) должны быть составлены к разным частям учебной программы.

3. Некоторые наиболее важные вопросы и задачи должны повторяться в разных индивидуальных заданиях (карточках), чтобы участник, обсуждая один и тот же вопрос с разными напарниками, мог при необходимости скорректировать свое понимание.

Организация работы сводной группы.

Из студентов, освоивших определенную часть программы, организуется сводная группа для взаимопроверки. Членам этой группы раздаются разные индивидуальные задания, которые они выполняют самостоятельно. Если какой-то вопрос или задача вызывают у студентов затруднения – он может восстановить забытое по своим записям или по учебнику, или обратиться за помощью к товарищу с конкретным вопросом, ответ на который займет немного времени (например, попросить напомнить формулу).

После того, как студент выполнил полностью свое индивидуальное задание (ответил на все вопросы и выполнил все задачи), он находит себе напарника (из тех, кто тоже выполнил свое индивидуальное задание и нуждается в его проверке). Далее работа идет в парах сменного состава по аналогии с методикой А.Г. Ривина, т. е. по частям: учащийся проверяет решение первой задачи (ответ на первый вопрос) с одним напарником, следующей задачи (следующего вопроса) – со вторым напарником и т. д. Таким образом, каждый пункт (вопрос, задачу) своего индивидуального задания студент проверяет в новой паре.

Проверяясь в паре, студент письменно восстанавливает весь процесс решения задачи либо дает устный развернутый ответ на свой вопрос. При этом он, как правило, не заглядывает в свои записи. Его напарник следит за изложением текста, за каждым действием; если необходимо, поправляет и дополняет, при обнаружении ошибки просит заново решить задачу.

После того, как первое индивидуальное задание проверено (проверены все вопросы и задания), студент сообщает об этом руководителю сводной группы, получает от него новое индивидуальное задание, самостоятельно выполняет его и снова проверяет решения (ответы на вопросы) в парах сменного состава.