- •Лекция Изгиб конструкции

- •1. Основные понятия

- •2. Внутренние усилия при изгибе.

- •Основные дифференциальные соотношения теории изгиба

- •1. Намечаем характерные сечения.

- •2. Определяем поперечную силу в каждом характерном сечении.

- •3. Определяем изгибающий момент в каждом характерном сечении.

- •1. Намечаем характерные сечения.

- •2. Определяем поперечные силы в характерных сечениях.

- •3. Строим эпюру .

- •4. Вычисляем экстремальное значение изгибающего момента в сечении, где :

- •Примеры построения эпюр внутренних силовых факторов для балок на двух опорах

- •Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов

- •3. Нормальные напряжения при чистом изгибе

- •4. Нормальные и касательные напряжения при поперечном изгибе

- •5. Анализ напряженного состояния в балках при изгибе. Главные напряжения

- •Расчет балок на прочность при изгибе

- •Рациональные типы поперечных сечений балок

- •Задача 3. Расчет балки на прочность при изгибе

- •Основные теоретические сведения и расчетные формулы

- •1.Определение опорных реакций.

- •2.Построение эпюры q.

- •3. Построение эпюры Mz.

- •Рассмотрим задачу подбора сечения балки, изготовленной из хрупкого материала. Балка (рис.19) изготавливается из чугуна и имеет сечение, показанное на рис.21.

- •Вопросы для контроля знаний

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов

Для

расчета балки на прочность при изгибе,

необходимо знать наибольшие значения

поперечной силы

и изгибающего момента

и положение сечений, в которых они

действуют. В связи с этим возникает

необходимость определения законов

изменения

и

по длине балки. Для этой цели обычно

строят эпюры

поперечных сил и изгибающих моментов,

которые представляют собой графическое

изображение функций

![]() и

и

![]() .

.

Примем положительное направление оси Оу вниз. При этом на эпюре положительные ординаты будем откладывать вниз, а отрицательные — вверх. Ординаты эпюры будем откладывать со стороны растянутых волокон балки. Согласно этому правилу для балок положительные значения изгибающих моментов откладываются вниз, так как эти моменты вызывают растяжение нижних волокон.

Рассмотрим пример построения эпюр и

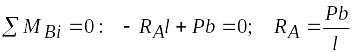

Пример 1. Построим эпюры и для шарнирно опертой балки, показанной на рис. 6.14.

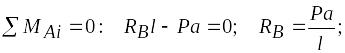

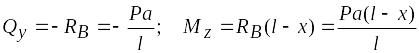

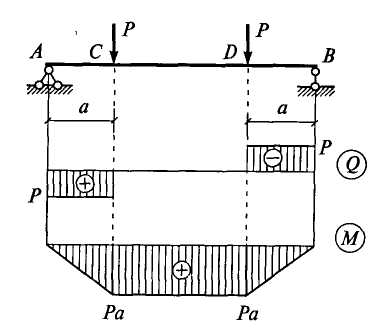

Из уравнений статики найдем опорные реакции:

.

.

Рис. 6.14

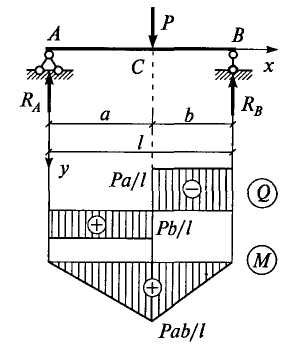

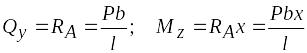

Установим законы изменения и на участках АС и СВ балки.

На

участке АС

(![]() )

)

.

.

На

участке СВ

(![]() )

)

.

.

Из полученных выражений видно, что поперечная сила на участках АС и СВ имеет постоянное значение, а в точке С имеет скачок, равный Р.

Изгибающие моменты изменяются по линейным законам, при этом в точках А и В = 0, а в точке С = Pab/l. Эпюры и показаны на рис. 6.14.

3. Нормальные напряжения при чистом изгибе

Рассмотрим участки балки, в пределах которых изгибающий момент имеет постоянное значение ( = const), а поперечная сила отсутствует ( = 0). Такой изгиб принято называть чистым изгибом. Для балки, показанной на рис. 6.15, это имеет место в пределах участка CD.

Рис. 6.15

Установим закон распределения напряжений в поперечном сечении балки при чистом изгибе. Характер деформации балки можно исследовать с помощью опыта на резиновой модели прямоугольного сечения с нанесенной на боковых гранях ортогональной сеткой в виде продольных и поперечных прямых линий (рис. 6.16, а). После деформирования на участке чистого изгиба продольные прямые принимают криволинейное очертание, а поперечные — остаются прямыми (рис. 6.16, б). При этом сетка остается ортогональной. Отсюда можно сделать вывод, что угловые деформации в плоскости изгиба отсутствуют и поперечные сечения балки при деформации не искривляются, а остаются плоскими.

Рис. 6.16

Из рис. 6.16, б видно, что продольные волокна балки, расположенные ниже некоторого слоя, испытывают растяжение, а выше этого слоя — сжатие. Такой слой называется нейтральным слоем. Волокна этого слоя не удлиняются и не укорачиваются. Следовательно, ниже нейтрального слоя в поперечных сечениях действуют растягивающие нормальные напряжения, а выше этого слоя — сжимающие напряжения. Линия пересечения нейтрального слоя с плоскостью поперечного сечения называется нейтральной осью (нулевой линией) сечения.

Экспериментальные и теоретические исследования чистого изгиба балок дают основание принять следующие гипотезы.

1. Поперечные сечения балки, плоские до деформации, остаются плоскими и ортогональными к нейтральному слою после деформации (гипотеза Я. Бернулли). Эта гипотеза равносильна предположению о том, что при изгибе происходит поворот поперечных сечений на некоторый угол относительно нейтральной оси и что угловые деформации в продольных сечениях балки отсутствуют.

2. Взаимное давление между продольными слоями отсутствует. Из этого следует, что продольные волокна находятся в условиях одноосного растяжения или сжатия.

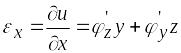

Рассмотрим чистый изгиб стержня произвольного поперечного сечения. Поместим начало координат в произвольной точке О поперечного сечения (рис. 6.17), направив ось Ох параллельно оси стержня, а ось Оу — вертикально вниз.

Предположим, что силовая плоскость, в которой действует изгибающий момент М, не совпадает с координатными плоскостями Оху и Oxz.

Из гипотезы плоских сечений (гипотеза 1) следует, что перемещение и произвольной точки К поперечного сечения вдоль оси Ох является линейной функцией координат y и z точек поперечного сечения и может быть представлено в виде

![]() ,

(6.6)

,

(6.6)

где

![]() и

и

![]() — углы поворота сечения относительно

взаимно перпендикулярных осей Оу

и Oz

(рис. 6.18, б,

в). Эти

величины являются функциями переменной

х.

Поступательное перемещение плоскости

поперечного сечения в направлении оси

Ох

отсутствует.

— углы поворота сечения относительно

взаимно перпендикулярных осей Оу

и Oz

(рис. 6.18, б,

в). Эти

величины являются функциями переменной

х.

Поступательное перемещение плоскости

поперечного сечения в направлении оси

Ох

отсутствует.

Рис. 6.17

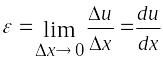

Продольные волокна стержня испытывают одноосное растяжение или сжатие (гипотеза 2). Используя формулу

,

,

определим относительное удлинение продольного волокна, проходящего через произвольную точку К поперечного сечения.

.

(6.7)

.

(6.7)

Рис. 6.18

Здесь линейная деформация определяется как частная производная перемещения и, так как оно является функцией трех переменных х, у и z.

Из закона Гука при одноосном растяжении или сжатии получим

![]() .

(6.8)

.

(6.8)

Изгибающий

момент М,

действующий в силовой плоскости, можно

разложить на два момента

![]() и

и

![]() ,

действующие в плоскостях Оху

и Oxz

(рис. 6.18, а).

,

действующие в плоскостях Оху

и Oxz

(рис. 6.18, а).

Внутренние

усилия в сечении стержня связаны с

напряжениями

![]() соотношениями.

соотношениями.

![]() .

(6.9)

.

(6.9)

Подставляя

в эти соотношения выражение ох из (6.8) и

учитывая, что при изгибе продольная

сила N

= 0, получим следующую систему уравнений

относительно неизвестных

![]() и

и

![]() :

:

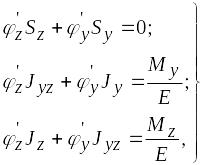

(6.10)

(6.10)

где

![]() —

статические моменты площади относительно

осей Оу

и Oz:

—

статические моменты площади относительно

осей Оу

и Oz:

![]() .

.

![]() — осевые

и центробежный моменты инерции:

— осевые

и центробежный моменты инерции:

.

.

Если

оси Оу

и Oz

являются главными центральными осями

поперечного сечения, то

![]() ,

и из (6.10) находим

,

и из (6.10) находим

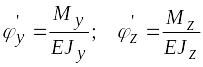

.

(6.11)

.

(6.11)

Подставив эти величины в (8), получим

.

(6.12)

.

(6.12)

Если

силовая плоскость совпадает с главной

плоскостью Оху

(прямой изгиб), то

![]() =

0, и формула (6.12) принимает вид

=

0, и формула (6.12) принимает вид

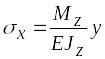

.

(6.13)

.

(6.13)

Таким образом, при чистом изгибе стержня в плоскости Оху нормальные напряжения в поперечном сечении стержня изменяются по линейному закону. Переменная у отсчитывается от главной оси Oz, которая является нейтральной осью (нулевой линией).

Из

формулы (6.13) видно, что в точках нейтральной

оси напряжения

равны нулю, а наибольшие и наименьшие

значения они принимают в нижних (![]() )

и в верхних (

)

и в верхних (![]() )

волокнах, наиболее удаленных от

нейтральной оси

)

волокнах, наиболее удаленных от

нейтральной оси

.

(6.14)

.

(6.14)

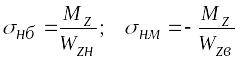

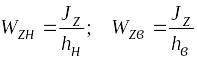

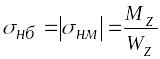

Эти формулы удобнее представить в виде

.

(6.15)

.

(6.15)

где

.

(6.16)

.

(6.16)

Величины

![]() и

и

![]() называются моментами сопротивления

сечения

для нижних

и верхних волокон.

называются моментами сопротивления

сечения

для нижних

и верхних волокон.

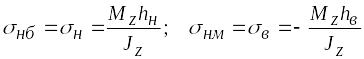

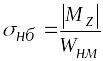

Характер эпюры нормальных напряжений для сечения, не симметричного относительно нейтральной оси, например, для таврового сечения при > 0, изображен на рис. 6.19.

Из приведенной на рис. 6.19 эпюры видно, что в балке с несимметричным относительно нейтральной оси сечением наибольшие по абсолютной величине напряжения возникают в волокнах, наиболее удаленных от нейтральной оси.

Они могут быть определены по формуле

,

(6.17)

,

(6.17)

где

![]() —

меньший из моментов сопротивления

или

.

—

меньший из моментов сопротивления

или

.

Рис. 6.19

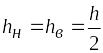

Для сечений, симметричных относительно нейтральной оси,

,

,

и момент сопротивления определяется по формуле

.

(6.18)

.

(6.18)

Напряжения в крайних волокнах в этом случае равны по величине и определяются по формуле

.

(6.19)

.

(6.19)

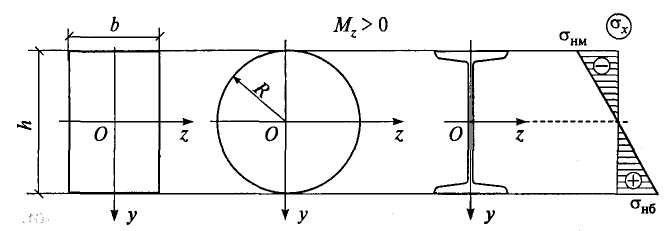

На рис. 6.20 изображен характер эпюры ох для прямоугольного, круглого и двутаврового сечений при M>0.

Моменты инерции и моменты сопротивления прямоугольного, круглого сплошного и кольцевого сечений определяются по следующим формулам:

для прямоугольного сечения:

;

(6.20)

;

(6.20)

Рис. 6.20

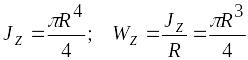

для круглого сечения

;

(6.21)

;

(6.21)

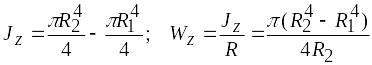

для

кольцевого сечения с внутренним и

внешним радиусами

![]() и

и

![]()

;

(6.22)

;

(6.22)

Для прокатных двутавров и швеллеров величины моментов инерции и моментов сопротивления приведены в сортаменте.