- •1. Предмет и объекты изучения экологии.

- •2. Общие понятия сис-много анализа.

- •3. Моделирование реальных сис-м.

- •4. Класс-ция мат моделей в экологии.

- •5. Гис (основные понятия).

- •7. Геокодирование. Представление пространственной I в компе, осн понятия. Общая схема организации данных (id-ция объектов, слои, базы атрибутивных данных)

- •10. Основные задачи,классификации сис-м и подс-м экологического мониторинга (эм).

- •14.Влажность как экологический ф-р.

- •16.Рельеф как экологический ф-р. Его роль в формировании комплекса прямодейст-вующих ф-ров. Абиотические ф-ры в водных экосис-мах.

- •18.Жизненные формы Класс-ция жизненных форм растений по Раункиеру, Серебрякову.

- •20.Спорофитная линия эволюции растений. Их приспособления к наземной среде обитания.

- •21.Определение понятия популяции. Основные признаки популяции. Особенности жизненного цикла, тактика выживания.

- •Демографич эффект

- •23. Модель буферной популяции р.Уиттекера. Популяционные стратегии жизни. Клас-ция типов стратегии жизни пианки, уиттекера, раменского-грайма.

- •24.Экологическая ниша.

- •25.Симбиотические отношения.

- •27. Межвидовая конкуренция. Ур-е лотки-вольтерра. Принцип конк искл-я гаузе. Конк-я и сосуществование видов

- •28. Коцепция экосис-мы, комп-ты, определение. Соотношение понятий экосис-ма, биогеоценоз, биоценоз. Подходы и методы изучения экосис-м.

- •29 Структура экосис-м. Видовое разн-е.

- •30. Биоразнообразие.

- •31.Особо охраняемые природные территории.

- •32. Пространственная структура популяции, изоляция и образование агрегаций.

- •33. Пространственная структура экосис-м, изменение под возд-ем чел-ка.

- •34. Функциональная структура экосистемы, изменение под воздействием человека. Виды детерминанты и их консорты.

- •36. Потоки энергии в экосистемах. Классификация экосистем по продуктивности Продуктивность экосистем суши и моря.

- •2. Локальные (катастрофические):

- •3. Антропогенные сукцессии:

- •40.Классификация сообществ

- •41. Концепция биосферы. Планетарные характеристики биосферы.

- •42. Основы атомистического подхода Вернадского к жив. Вещ.

- •43. Биогеохимическ циклы и основные круг-ты в-в в бс.

- •44. Энергетические процессы в биосфере.

- •45. Основные закономерности эволюции биосферы.

- •46.Биогеохимические принципы эволюции биосферы Вернадского

- •48. Основы учения в.И. Вернадского о ноосфере.

- •56. Механизмы разрушения биосферы человеком и глобальные экологические проблемы. О влиянии со2 на глоб.Температуру земли.

- •63. Природопользование и концепция устойчивого развития.

- •65. Природные ресурсы: классификацтя, оценка, учет, основные свойства. Пр - элементы природы, являющиеся средствами существования общества и используемые в хозяйстве. Классификация пр:

- •69. Понятие погоды, климата. Основные климатообразующие факторы.

- •70.Гидросфера. Понятие гидросферы и ее стр-ра.

- •74. Химический состав природных вод.

- •75. Педосфера. Минералогический состав и органическое вещество почв.

- •76. Поглотительная способность почв. Ппк.

- •77. Кислотно-основное равновесие в природных средах.

- •79. Озоновый слой планеты.

- •82. Поведение долгоживущих искусственных радионуклидов в организме животных, растений и грибов. Биоиндикация радиоактивных загрязнений.

- •83. Техногенные системы: определение и классификация.

- •85. Экономика природопользования.

- •86. Виды органов государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды.

- •88. Понятие об экологической экспертизе. Термины и определения. Понятие об оценке воздействия на окружающую среду (овос), термины и определения.

- •89. Система органов экологического управления в рф.

- •90. Методы управления качеством ос.

- •91. Биогеохимические функции живого вещества.

83. Техногенные системы: определение и классификация.

Человечество преобразует биосферу в техносферу, где условия обитания существенно отличаются от биосферных повышенным влиянием на человека негативных техногенных факторов.

Созданная руками и разумом человека техносфера, призванная максимально удовлетворить его потребности в комфорте и безопасности, не оправдала во многом надежды людей. Условия производственной и городской среды оказались далеки по уровню безопасности от допустимых требований.

Техносфера — регион биосферы в прошлом, преобразованный людьми с помощью прямого или косвенного воздействия технических средств в целях наилучшего соответствия своим материальным и социально-экономическим потребностям (техносфера — регион города или промышленной зоны, производственная или бытовая среда).

К новым, техносферным относятся условия обитания человека в городах и промышленных центрах, производственные, транспортные и бытовые условия жизнедеятельности.

Человек и окружающая его среда (природная, производственная, бытовая) в процессе жизнедеятельности постоянно взаимодействуют друг с другом. Следует иметь в виду, что деление окружающей среды на производственную, бытовую и природную сферы весьма условно. Один и тот же фактор, в зависимости от конкретных условий, может быть бытовым, природным или производственным.

Результат взаимодействия человека со средой обитания может изменяться в очень широких пределах: от позитивного до катастрофического, сопровождающегося гибелью людей и разрушением компонент среды обитания.

Техника (oт греч. techne - искусство, мастерство, умение) - совокупность средств человеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества. В технике материализованы знания и производственный опыт, накопленные человечеством в процессе развития производства. Техника облегчает трудовые усилия человека и увеличивает их эффективность, позволяет преобразовывать природу в соответствии с потребностями общества. По мере развития производства техника последовательно заменяет человека в выполнении технологических функций, связанных с физическим и умственным трудом. Средствами техники пользуются для воздействия на предметы труда при создании материальных и культурных благ, для получения, передачи и превращения энергии, исследования законов развития природы и общества, передвижения и связи, сбора, хранения, переработки и передачи информации, управления обществом, обслуживания быта, ведения войны и обеспечения обороны.

По функциональному назначению различают технику производственную, военную, бытовую, медицинскую, для научных исследова., образования, культуры и др.

Основную часть технических средств составляет производственная техника, к которой относятся машины и механизмы, инструменты, аппаратура управления машинами и технологическими процессами, а также производственные здания и сооружения, коммуникации и т. д.

Технику обычно классифицируют по отраслевой структуре производства (например, промышленности, транспорта) или применительно к отдельным структурным подразделениям производства. Например, техника авиационная, мелиоративная, энергетическая, химическая, горная и т.п.

Исторически техника прошла путь развития от примитивных машин, выполняющих одну операцию до сложнейших автоматических машин современного производства, объединенных в единое целое - систему, имеющую соответствующую структуру и направленную на достижение определенных целей.

Под технической системой (объектом) понимается упорядоченная совокупность отдельных элементов, связанных между собой функционально и взаимодействующих таким образом, чтобы обеспечить выполнение некоторых заданных функций (достижение цели) при различных состояниях работоспособности.

Объектами могут быть различные системы и их элементы, в частности: сооружения, установки, технические изделия, устройства, машины, аппараты, приборы и их части, агрегаты и отдельные детали. Упорядоченность означает, что относительно ОС сис-ма выступает и соответ-но воспринимается как нечто функционально единое.

Признаком системы является структурированность, взаимосвязанность составляющих ее частей, подчиненность организации всей системы определенной цели.

Поскольку все подсистемы и элементы, из которых состоит система, определенным образом взаиморасположены и взаимосвязаны, образуя данную систему, можно говорить о структуре системы. Структура системы - это то, что остается неизменным в системе при не изменении ее состояния, при реализации различных форм поведения, при совершении системой операций и т.п.

Любая система имеет, как правило, иерархическую структуру, т.е. может быть представлена в виде совокупности подсистем разного уровня, расположенных в порядке постепенности. При анализе тех или иных конкретных систем достаточным оказывается выделение некоторого определенного числа ступеней иерархии.

Системы функционируют в пространстве и времени. Процесс функционирования систем представляет собой изменение состояния системы, переход ее из одного состояния в другое. В соответствии с этим системы подразделяются на статические и динамические.

Статическая система - это система с одним возможным состоянием. Динамическая система - система с множеством состояний, в которой с течением времени происходит переход от состояния в состояние.

С позиций безопасности задачи исследования технических систем заключаются в том, чтобы увидеть, каким образом элементы системы функционируют в системе во взаимодействии с другими ее частями и по каким причинам может произойти отказ, грозящий негативными последствиями для окружающей среды.

Техногенными факторами дестабилизации природной среды являются:

1.потенциальные источники опасности (производства с высокой степенью аварийности, хранение опасных ЗВ, отходов) и экстремальные условия их функционирования (темпер. режимы и их колебания, давление, гидравлические удары);

2.события, инициирующие аварии и катастрофы (технологические нарушения – измерение давления, температуры, расходов топлива и сырья, загрязнения и т.д; спонтанные технологические реакции – полимеризация, взрыв, разложение; разгерметизация, неисправности оборудования и т.д.);

3.факторы, способствующие эскалации аварии (ошибки операторов, отказ систем безопасности; источники зажигания – печи, факела, электропроводка; каскадные эффекты, внешние метеорологические условия);

4.выбросы, сбросы ЗВ, накопление токсичных отходов в ОС, и их последствий (загрязнения, разрушение ОС, ущербы материальным ресурсам, населению).

84. Классификация рисков по источникам их возникновения и поражающим объектам (природный, техногенный и экологический).

Риск – это вероятность возникновения опасного события (эффекта) в течении определенного времени в определенных обстоятельствах

Класс-ция рисков по источникам их возникнов. и поражающ. объектам:

1. Техногенные риски: 1) Обычно низкая вероятность, высокий уровень воздействия, аварии с тяжелыми последствиями ЧС, острое воздействие, немедленные эффекты. 2) Критическое время реагирования, очевидные зависимости «причина-следствие». 3) Фокусировка на безопасности людей и предотвращении потерь, как правило, происходит в границах промплощадки.

2. Риски для здоровья: 1) Обычно высокая вероятность воздействия невысокого уровня, наибольшие последствия, значительный латентный период, отдаленные эффекты; 2) Причинно-следственные зависимости не столь очевидны; 3) Фокусировка на здоровье людей, обычно вне объекта.

3. Экологические риски / для окружающей среды: 1) Труднопредсказуемые последствия, многочисленные взаимосвязи среди сообществ, экосистем (включая пищевые цепочки) на микро- и макро- уровнях; 2) Большая неопределенность в причинах и следствиях; 3) Фокусировка на воздействии на живые организмы и экосистемы, которое может проявиться далеко от источника.

4. Природный риск: 1) Обычно низкая вероятность (для отдельных регионов), комплексное воздействие, серьезные последствия; 2) Фокусировка на безопасности людей и предотвращении потерь

5. Риски для общественного благополучия: 1) Общественное отношение к организации и производству продуктов (ценностей); 2) Озабоченность о культурных и материальных ценностях, ограничению по использованию ресурсов; 3) Немедленное отрицательное воздействие на общественное восприятие; 4) Фокусировка на общественное восприятие и ценности.

6. Финансовые риски: 1) Краткосрочные и долговременные риски потери собственности и других благ, страховое восстановление через инвестирование (вложения) в окружающую среду, здоровье и безопасность; 2) Фокусировка на операбельность и финансовую гибкость.

Опасность – негативное свойство живой и неживой материи, способное причинить ущерб самой материи: людям, природной среде, материальным ценностям.

Классификация опасностей:

По природе происхождения опасности бывают природные, техногенные, антропогенные, экологические, смешанные.

1.По стандарту опасности делятся на физич., химич., биол., психофизиологи-ские.

2.По времени проявления отрицат. последствий – на импульсные и кумулятивные.

3.По локализации проявл. опасн. связаны с лито, гидро, атмосферой и космосом.

4.По последств. проявл. опасн. вызывают утомление, заболев.,травмы,аварии,и др.

5.По ущербу опасн. могут проявиться как эконом., социал., технич., эколог. и др.

6.По мере проявления опасности могут быть бытовыми, спортивными, дорожно-транспортными, производственными, военными, криминогенными и др.

7.По характеру воздействия – активные и пассивные (от энергии самого человека).

Наибольшую опасность для населения представляют опасности природного (стихийные бедствия), техногенного (аварии на производстве) и экологического (следствие значительного загрязнения окружающей среды) характера.

Оценка риска используется для определения того, находится ли ожидаемая частота аварий с числом смертельных исходов, превышающих N, в пределах зоны приемлемости риска.

Методики оценки техногенного риска.

Метод стат идентификации. (1)- статистика отказов в работе производственного оборудования – учитывает наличие сбоев отказов в работе электр-го оборудования. Если кол-во отказов > чем указанов тех паспорте, то увелич вер-ть техн аварии. (2)- Стат оценка рисков для пожарных и пожароопасных производств

Экспертные методы идентификации риска. В некоторых случ стат методы нельзя применить в случае отсутствия опытов эксплуатац приборов. Здесь используют опыт, знания, интуицию специалистов в данной области. Здесь сущ-т: 1) метод интервью эксперта. 2)составление аналитич экспертных записок вкл сам-ую работу эксперта над анализом ситуации. Эксперт сам пишет развит ситуации опасности.

«Дерево отказов и дерево событий». Этот метод состоит из трёх этапов:

1) идентификация опасностей;2) логические процедуры формулирования различных вариантов решений и мероприятий;3) выбор наилучшего реш-я для обеспечения безопасности. Качественный анализ выявления опасностей включает их ранжирование по четырем разделам: серьезность, вероятность, затраты, действия.

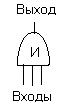

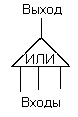

метод структурных схем - объект пред-ся в виде сис-ы эл-ов, для @ опр-ся колич-я мера вероя-ти отказов.

д ерево

событий

прим-ся для опред-я осн-х послед-тей и

альте-ых результатов отказов, не пригоден

для параллель схем

соединения

элементов. Отношения м/у различными

событиями связываются логическими

операциями

«И» и «ИЛИ», которые обозначаются в

виде:

ерево

событий

прим-ся для опред-я осн-х послед-тей и

альте-ых результатов отказов, не пригоден

для параллель схем

соединения

элементов. Отношения м/у различными

событиями связываются логическими

операциями

«И» и «ИЛИ», которые обозначаются в

виде:

Оценка

экологического риска Экологический

риск – риск по отношению к здоровью

населения.

Оценка

риска – это процесс, при котором осуществ.

прогнозирование ущерба для здоровья

населения. Этот процес включает в себя

Оценка

экологического риска Экологический

риск – риск по отношению к здоровью

населения.

Оценка

риска – это процесс, при котором осуществ.

прогнозирование ущерба для здоровья

населения. Этот процес включает в себя

Идентификация, или распознание опасности, когда определяется, случайно ли какое-либо в-во ассоциируется с определенным влиянием на здоровье, и оцениваются количественные хар-ристики вредных воздействий, то есть их расположение, кол-во, сила и частота воздействия, например, определяются величины выбросов в ОС.

Оценка воздействия. Определяется экспозиция, хар-ризующая длительность, частоту и величину воздействия, которому подвержены или м. быть подвержены индивидуумы или популяция в присутствии агента риска. Затем рассчитывается доза, то есть кол-во в-ва, поступившего в орг-зм.

Оценка «доза - эффект» дает количественные данные об изменениях в среде, в орг-зме чел-ка или популяции под возд-ем определенного количества агента риска, то есть описывается взаимоотношение м/у возд-ем или полученной дозой агента и величиной отрицательного влияния на здоровье.

Хар-ка риска заключается во взаимной стыковке и сопоставлении данных, полученных на предыдущих стадиях, с целью окончательной оценки риска.

Управление риском - включает разработку комплекса мероприятий по снижению экологического риска здоровью населения, в основе которого лежит анализ информации, полученной на предыдущих этапах.