- •5. Витамин в6(пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин)

- •6. Биотип (витамин н)

- •7. Фолиевая кислота (витамин Вc, витамин b9)

- •8. Витамин в12 (кобаламин)

- •9. Витамин с (аскорбиновая кислота)

- •10. Витамин р (биофлавоноиды)

- •2. Витамины группы d (кальциферолы)

- •3. Витамины группы е (токоферолы)

- •4. Витамины к (нафтохиноны)

10. Витамин р (биофлавоноиды)

В настоящее время известно, что понятие "витамин Р" объединяет семейство биофлавоноидов (катехины, флавононы, флавоны). Это очень разнообразная группа растительных полифенольных соединений, влияющих на проницаемость сосудов сходным образом с витамином С.

Наиболее богаты витамином Р лимоны, гречиха, черноплодная рябина, чёрная смородина, листья чая, плоды шиповника.

Суточная потребность для человека точно не установлена.

Биологическая роль флавоноидов заключается в стабилизации межклеточного матрикса соединительной ткани и уменьшении проницаемости капилляров. Многие представители группы витамина Р обладают гипотензивным действием.

Клиническое проявление гипоавитаминоза витамина Р характеризуется повышенной кровоточивостью дёсен и точечными подкожными кровоизлияниями, общей слабостью, быстрой утомляемостью и болями в конечностях.

В таблице 3-2 перечислены суточные потребности, коферментные формы, основные биологические функции водорастворимых витаминов, а также характерные признаки авитаминозов.

Б. Жирорастворимые витамины

1. Витамин А (ретинол) - циклический, ненасыщенный, одноатомный спирт.

Источники. Витамин А содержится только в животных продуктах: печени крупного рогатого скота и свиней, яичном желтке, молочных продуктах; особенно богат этим витамином рыбий жир. В растительных продуктах (морковь, томаты, перец, салат и др.) содержатся каротиноиды, являющиеся провитаминами А. В слизистой оболочке кишечника и клетках печени содержится специфический фермент каротиндиоксигеназа, превращающий

132

Таблица 3-2. Водорастворимы® витамины

Название |

Суточная потребность, мг |

Коферментная форма |

Биологические функции |

Характерные признаки авитаминозов |

В1 (тиамин) |

2-3 |

ТДФ |

Декарбоксилирование а-кетокислот, перенос активного альдегида (транскетолаза) |

Полиневрит |

В2 (рибофлавин) |

1,8-2,6 |

FAD FMN |

В составе дыхательных ферментов, перенос водорода |

Поражение глаз (кератиты, катаракта) |

B5 (пантотеновая кислота) |

10-12 |

KoA-SH |

Транспорт ацильных групп |

Дистрофические изменения в надпочечниках и нервной ткани |

В6 (пиридоксин) |

2-3 |

ПФ (пиридоксальфосфат) |

Обмен аминокислот (трансаминирование, декарбоксилирование) |

Повышенная возбудимость нервной системы, дерматиты |

PP (ниацин) |

15-25 |

NAD NADP |

Акцепторы и переносчики водорода |

Симметричный дерматит на открытых участках тела, деменция и диарея |

Н (биотин) |

0,01-0,02 |

Биотин |

Фиксация СО2, реакции карбоксилирования (например, пирувата и ацетил-КоА) |

Дерматиты, сопровождающиеся усиленной деятельностью сальных желёз |

Вc (фолиевая кислота) |

0,05-0,4 |

Тетрагидро-фолиевая кислота |

Транспорт одноуглеродных групп |

Нарушения кроветворения (анемия, лейкопении) |

В12 (кобаламин) |

0,001-0,002 |

Дезоксиаденозил-и метилкобаламин |

Транспорт метальных групп |

Макроцитарная анемия |

С (аскорбиновая кислота) |

50-75 |

|

Гидроксилирование пролина, лизина (синтез коллагена), антиоксидант |

Кровоточивость дёсен, расшатывание зубов, подкожные кровоизлияния, отёки |

Р (рутин) |

Не установлена |

|

Вместе с витамином С участвует в окислительно-восстановительных процессах, тормозит действие гиалуронидазы |

Кровоточивость дёсен и точечные кровоизлияния |

133

каротиноиды в активную форму витамина А.

Суточная потребность витамина А взрослого человека составляет от 1 до 2,5 мг витамина или от 2 до 5 мг р-каротинов. Обычно активность витамина А в пищевых продуктах выражается в международных единицах; одна международная единица (ME) витамина А эквивалентна 0,6 мкг β-каротина и 0,3 мкг витамина А.

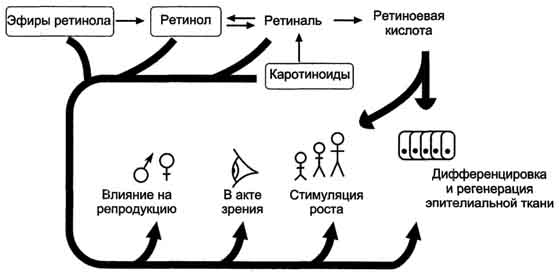

Биологические функции витамина А. В организме ретинол превращается в ретиналь и ретиноевую кислоту, участвующие в регуляции ряда функций (в росте и дифференцировке клеток); они также составляют фотохимическую основу акта зрения.

Наиболее детально изучено участие витамина А в зрительном акте (рис. 3-3). Светочувствительный аппарат глаза - сетчатка. Падающий на сетчатку свет адсорбируется и трансформируется пигментами сетчатки в другую форму энергии. У человека сетчатка содержит 2 типа рецепторных клеток: палочки и колбочки. Первые реагируют на слабое (сумеречное) освещение, а колбочки - на хорошее освещение (дневное зрение). Палочки содержат зрительный пигмент родопсин, а колбочки - йодопсин. Оба пигмента - сложные белки, отличающиеся своей белковой частью. В качестве кофермента оба белка содержат 11-цисретиналь, альдегидное производное витамина А.

Ретиноевая кислота, подобно стероидным гормонам, взаимодействует с рецепторами в ядре клеток-мишеней. Образовавшийся комплекс связывается с определёнными участками ДНК и стимулирует транскрипцию генов (см. раздел 4). Белки, образующиеся в результате стимуляции генов под влиянием ретиноевой кислоты, влияют на рост, дифференцировку, репродукцию и эмбриональное развитие (рис. 3-4).

Основные клинические проявления гиповитаминоза А. Наиболее ранний и характерный признак недостаточности витамина А у людей и экспериментальных животных - нарушение сумеречного зрения (гемералопия, или "куриная" слепота). Специфично для авитаминоза А поражение глазного яблока - ксерофтальмия, т.е. развитие сухости роговой оболочки глаза как следствие закупорки слёзного канала в связи с ороговением эпителия. Это, в свою очередь, приводит к развитию конъюнктивита, отёку, изъязвлению и размягчению роговой оболочки, т.е. к кера-томаляции. Ксерофтальмия и кератомаляция при отсутствии соответствующего лечения могут привести к полной потере зрения.

134

Рис. 3-3. Схема зрительного цикла. 1 - цис-ретиналь в темноте соединяется с белком опсином, образуя родопсин; 2 - под действием кванта света происходит фотоизомеризация 11-цисретинапя в транс-ретиналь; 3 - транс-ретиналь-опсин распадается на транс-ретиналь и опсин; 4 - поскольку пигменты встроены в мембраны светочувствительных клеток сетчатки, это приводит к местной деполяризации мембраны и возникновению нервного импульса, распространяющегося по нервному волокну; 5 - заключительный этап этого процесса - регенерация исходного пигмента. Это происходит при участии ретинальизомеразы через стадии: транс-ретиналь → транс-ретинол → цис-ретинол → цисретиналь; последний вновь соединяется с опсином, образуя родопсин.

Рис. 3-4. Действие ретиноидов в организме. Вещества (названия в рамках) - компоненты пищи.

135

У детей и молодых животных при авитаминозе А наблюдают остановку роста костей, кератоз эпителиальных клеток всех органов и, как следствие этого, избыточное ороговение кожи, поражение эпителия ЖКТ, мочеполовой системы и дыхательного аппарата. Прекращение роста костей черепа приводит к повреждению тканей ЦНС, а также к повышению давления спинномозговой жидкости.