- •Обзорные лекции к государственному экзамену "Физические основы получения информации"

- •1. Прохождение ультразвуковой волны через границу раздела двух сред

- •2. Коэффициенты прозрачности и отражения

- •3. Влияние тонкого слоя на прохождение волн

- •4. Основные параметры звукового поля

- •"Методы контроля и управления качеством"

- •"Методы технической диагностики"

- •Тема 1. Построение векторного представления функции неисправности, не прибегая к ее табличному представлению

- •Тема 2. Векторные аналоги теоретико-множественных моделей для построения диагнозов

- •"Теория физических полей"

- •1 Синтез микрополосковой линии передач (мпл)

- •2 Расчет топологии свч переключателя

- •3 Расчет топологии балансного смесителя

- •4 Расчет топологии направленного ответвителя

- •5 Расчет топологии полосно-пропускающего фильтра (ппф)

- •6 Расчет топологии кольцевого делителя мощности

- •7 Расчет управляемого аттенюатора

- •"Физические методы контроля"

- •Активные акустические методы

- •3. Классификация преобразователей

- •4. Обозначение преобразователей

- •6. Расчет режимов намагничивания

- •Расчёт силы тока для циркулярного намагничивания

- •Расчёт силы тока для продольного намагничивания

- •Пример расчёта режимов намагничивания

- •"Измерительные информационные системы"

- •"Конструирование электронных кип"

- •Расчет размерных цепей

- •1.2.4 Допуск замыкающего звена.

- •1.2.5 Предельные отклонения составляющих звеньев.

- •2 Расчёт механических характеристик пластинчатых конструкций

- •3 Помехоустойчивость узлов

- •3.1 Паразитные связи на печатных платах

- •"Технология электронных кип" Проектирование однопредметной поточной линии

- •Проектирование многопредметной поточной станции.

- •Методы обеспечения сборочных поточно-конвейерных линий комплектующими изделиями.

7 Расчет управляемого аттенюатора

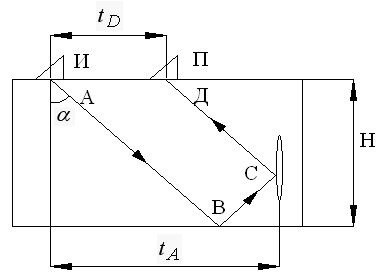

Расчет управляемого аттенюатора будем производить по схеме, изображенной на рисунке 7.1

Рисунок 7.1 – Эквивалентная схема управляемого аттенюатора

Примем исходные данные для проектирования:

- сопротивление подводящих линий 50 Ом;

- сопротивление основной линии 35,4 Ом;

- сопротивление шлейфов 50 Ом;

- толщина подложки 1 мм;

- длина волны 13,5 мм;

- диэлектрическая проницаемость 2,6.

В схеме управляемого аттенюатора используется p-i-n диод работающий на поглощение.

В качестве этого элемента схемы аттенюатора выбираем переключательный СВЧ диод 2А517А.

Рассчитаем разделительную емкость Ср по формуле

![]()

где

![]() -

емкостное сопротивление, равно 10 Ом.

-

емкостное сопротивление, равно 10 Ом.

![]()

Разделительную емкость выполняем в полосковом исполнении.

Расчет геометрии двухшлейфного моста производим в следующем порядке.

Найдем волновое сопротивление полоски основной линии по формуле

Zл = ,

Zл =

Найдем ширину полоски основной линии по формуле

,

где

![]() - толщина подложки,

=1,0

см;

- толщина подложки,

=1,0

см;

- диэлектрическая проницаемость материала подложки, = 2,6.

![]() .

.

Найдем длину четвертьволновых отрезков основной линии по формуле

![]() ,

,

где - рабочая длина волны, = 13,5 мм;

- эффективная диэлектрическая проницаемость, находится по следующей формуле

.

![]() ,

,

![]() .

.

Волновое сопротивление полоски шлейфов равно сопротивлению линии

Zш = Zл =

Найдем ширину полоски шлейфов по формуле

,

![]() .

.

Найдем длину четвертьволновых отрезков шлейфов по формуле

![]() ,

,

где - эффективная диэлектрическая проницаемость, находится по следующей формуле

.

![]() ,

,

![]() .

.

Рассчитаем емкость блокировочного конденсатора по формуле

![]()

![]()

"Физические методы контроля"

Активные акустические методы

В них применяются бегущие волны, и используют информацию о них при следующих методах:

1) Методы на прохождение

Они основаны на прохождении двух преобразователей (излучающего и приемного), расположенных по разные стороны КО.

В данном методе используют непрерывное излучение упругой волны, реже – импульсной. (ГОСТ 18353-80)

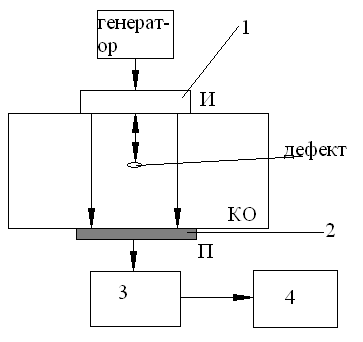

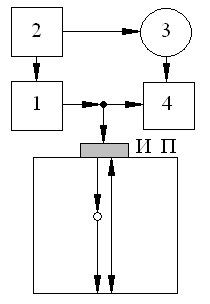

1) Амплитудный теневой метод (рис.1)

Основан на регистрации изменения амплитуды прошедшего сигнала под

влиянием дефекта.

Рис. 1

Здесь 1 – излучатель волны, 2 – приемник, 3 – усилитель, 4 – измеритель амплитуды.

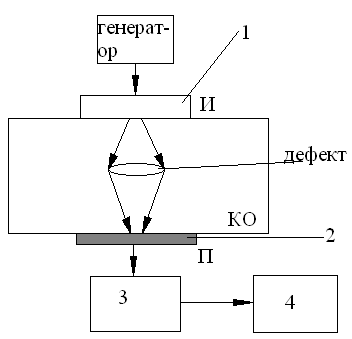

2) временной (теневой) метод(рис.2) 4 – измеритель времени пробега волны

Рис.2

Этот метод базируется на запаздывании импульсов, полученных приемником. Это вызвано огибанием дефекта.

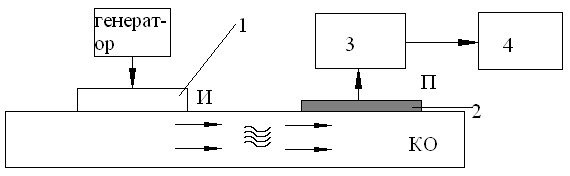

3) велосимметричный метод (рис.3)

Основан на изменении скорости упругих волн, связанного с наличием

дефекта (чаще всего в тонких образцах).

Рис. 3 4 – измеритель фаз.

В данном случае рассмотрен пример контроля тонкого изделия с наличием расслоения. Этот дефект снижает скорость звука. Скорость измеряют по сдвигу фаз.

2 Методы на отражение

1) эхо-метод ультразвуковой дефектоскопии (УЗД)( рис.4)

Основан на контроле изделий короткими зондирующими импульсами и регистрации отраженного от дефекта сигнала.

Преимущества эхо-метода:

- односторонний доступ;

- высокая точность определения координат;

- высокая чувствительность к внутренним дефектам.

Недостатки:

резкая зависимость амплитуды эхо-сигнала от ориентации дефект

Рис.4 1 – генератор, 2 – синхронизатор, 3 – индикатор (ЭЛТ), 4 – усилитель, 5 – зондирующий импульс, 6 – импульс от дефекта, 7 – донный импульс.

2) Зеркальный эхо-метод (тандем-метод)Рис.5

Применяется для обнаружения трещин, перпендикулярных поверхности

![]()

Рис.5

Для не вертикальных дефектов это соотношение может варьироваться.